Sabato 13 settembre verrà assegnato a Venezia il Premio Campiello, tra i più importanti riconoscimenti della letteratura italiana. Il settimanale radiofonico letterario di Rete Due Alice ha ospitato i cinque scrittori finalisti in altrettante interviste, che qui riproponiamo nella versione integrale. A cominciare da quella con Fabio Stassi, autore di Bebelplatz - La notte dei libri bruciati (Sellerio).

Bebelplatz, di Fabio Stassi

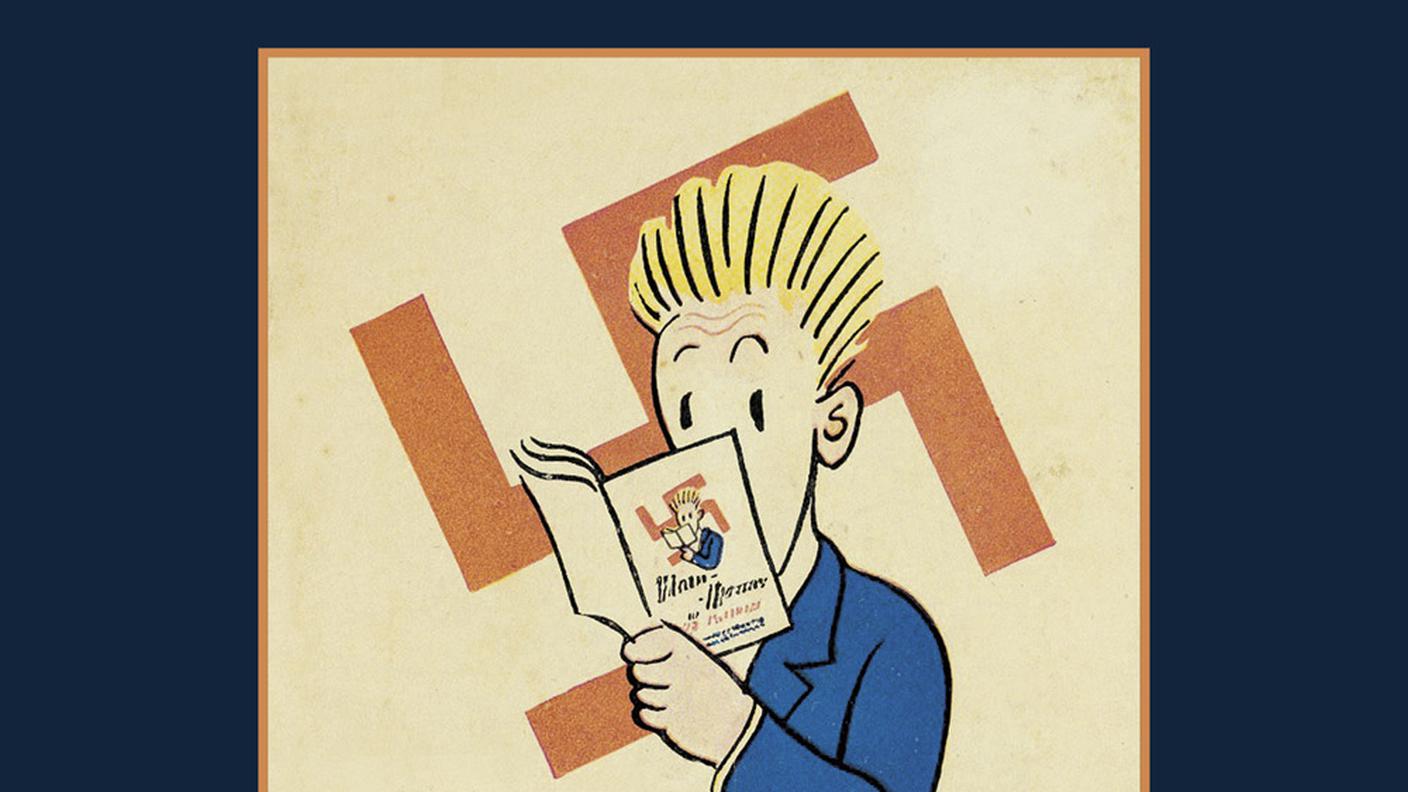

Bebelplatz è il titolo dell’ultimo libro dello scrittore romano Fabio Stassi, e la piazza di Berlino dove avviene il primo rogo di libri (Bücherverbrennung) da parte dei nazisti, nel 1933. Da lì parte un viaggio narrato in prima persona, che si allarga da Berlino alla Germania, dalla Seconda guerra mondiale al resto della storia, e racconta la distruzione dei libri, in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Ragionando poi su cosa significhi distruggere i libri, su quale sia il valore e la potenza della letteratura, ma anche sul perché certi autori vengono considerati da distruggere, e altri no.

Un libro che l’autore definisce «ornitorinco. Perché l’ornitorinco è un animale composto di parti di altri animali, e questo libro è un ibrido. È un romanzo senza finzione, ed è il libro che io volevo scrivere da sempre, anche se me ne accorgo solo adesso, dopo averlo scritto. Prima quando scrivevo cercavo di rappresentare il presente, di parlare del presente. Ma il presente sfugge sempre. Avevo cercato di farlo, con romanzi e saggi. Ma, ad esempio, non avevo mai usato la prima persona, qui è la prima volta che dico: io, che non uso la maschera di un personaggio. Sono io che vado a fare questo viaggio, che provo questa crisi identità come lettore, che sono smarrito di fronte al ritorno dei fantasmi del passato, alla violenza».

Michele R. Serra: Sembra un libro che nasce da una sorta di inquietudine, se non proprio da una paura che proprio la violenza abbia la meglio sulla letteratura, e sulla ragione e l’umanità di conseguenza.

Fabio Stassi: Bebelplatz è un libro sul fuoco, sul fuoco che brucia i libri e che incenerisce anche la speranza di un mondo migliore. Mi rendo conto solo adesso che c’è una ragione intima che lo muove, al di là di quella storica, politica o civile. Nel senso che qualcosa è andato a fuoco nella mia vita durante il Covid: sono andate a fuoco in quel periodo tante certezze, un’idea di mondo, tanti affetti. Abbiamo perso delle cose, e io in quel momento ho sentito proprio mancare la terra sotto i piedi. A ripensarci ora, mi sembra che sia andata a fuoco anche una parola che era stata decisiva, importante negli ultimi 75-80 anni: la parola pace. È andata a fuoco la pace, siamo ripiombati nella guerra, anche in Europa abbiamo la minaccia della guerra che incombe, addirittura della guerra atomica. Credo che Bebelplatz nasca da questo stato d’animo, che è personale, ma riguarda tutti; e per questo, è uno stato d’animo più da romanzo che da saggio.

Poi Bebelplatz è anche un saggio, un diario di viaggio, un reportage, tante cose insieme. È il diario di un lettore, che per me è sempre il vero detective: è il lettore che legge, il lettore che si legge, è il lettore che, quando legge, apre sempre un’inchiesta su se stesso, ma anche sulla storia, sul tempo in cui in cui vive.

Bebelplatz poi è un luogo simbolico e una parola simbolica: è la piazza in cui un secolo fa i nazisti bruciarono i libri, l’epicentro del rogo dei libri in Germania, ma anche una parola simbolica che si rinnova oggi, ogni volta che gli scrittori vengono censurati, ogni volta che un poeta viene messo a tacere, ogni volta che lo spettro della guerra si riaffaccia sulle nostre vite. La letteratura è stata sempre – e ancora di più nei tempi più vicini a noi, dalla Prima guerra mondiale in poi – una protesta permanente contro la guerra, contro l’idea che la violenza sia l’unico modo per dirimere le questioni umane.

Giovani nazisti raccolgono libri per il rogo, Berlino, 1933

Quindi, si capisce perché il potere la odia, la letteratura.

I libri sono sempre stati perseguitati. I libri, chi li scrive e anche chi li legge!

Le ragioni si capiscono chiaramente leggendo le parole di un Gran Cancelliere cinese (Li Si, ndr) di oltre 2000 anni fa, che disse: «Chiunque usi la storia per criticare il presente sarà giustiziato insieme alla sua famiglia». E così fece. Era il cancelliere dell’imperatore che aveva unificato la Cina, che aveva cominciato la costruzione della Muraglia, dell’esercito di terracotta… e come hanno fatto spesso i grandi poteri totalitari, voleva azzerare la storia: prima di me, non c’è nulla. Voleva che la storia iniziasse da lui, quindi fece distruggere tutti i libri di storia precedenti, e tutti quelli che in qualche modo la storia la usavano.

Cosa vuol dire, usare la storia? Vuol dire usare la memoria, ma anche usare l’immaginazione, la fantasia – insomma, la letteratura – per criticare il presente. Il centro del discorso è in queste tre parole: criticare il presente. È questo che si vuole impedire.

La vera funzione della letteratura, seguendo questo ragionamento, è quindi quella di pungolare, di tenere acceso il lume della ragione, di criticare sempre il presente, e ogni potere.

Nella lista degli autori bruciati durante i Bücherverbrennungen nazisti ci sono nomi sorprendenti, come quello di Emilio Salgari: cosa c’era di così minaccioso, in Sandokan?

Quando ho trovato il nome di Emilio Salgari ho provato un moto d’orgoglio, perché sono molto legato a Salgari, come scrittore, ho imparato a leggere con i suoi libri. Trovarlo nelle liste nere dei nazisti è stato come una conferma. I libri che leggiamo, e soprattutto i libri che leggiamo da bambini e da adolescenti, ci formano. Ci danno lo sguardo sul mondo che continueremo ad avere per il resto della vita, anche in maniera involontaria.

Riflettendoci, dal punto di vista dei nazisti Emilio Salgari era uno scrittore pericolosissimo, perché è uno scrittore innanzitutto antimilitarista, che mette sempre alla berlina le gerarchie militari, l’idea militare del mondo, e poi è anche antimperialista e anticolonialista.

L’imperialismo, il colonialismo, sono parole tornate di moda – anche se pensavamo fossero relegate al Novecento più tragico – sotto la spinta dei nuovi nazionalismi. Invece la letteratura è di per sé antinazionalista: perché è un fenomeno sovranazionale, perché leggiamo – attraverso il lavoro di traduttori e traduttrici – scrittori di tutto il mondo. Le biblioteche sono come le ambasciate: danno asilo e rifugio a chiunque. Emilio Salgari è stato lo scrittore di quel romanzo del Risorgimento che non abbiamo avuto in Italia, che tratteneva tutti quegli ideali di slancio libertario, di solidarietà, di ribellione. Salgari è un ribelle e ama i ribelli. C’è un proverbio spagnolo, che dice: la ribellione si impara leggendo.

“Bebelplatz”

Alice 06.09.2025, 14:35

Contenuto audio

In questa storia, Zurigo è una città cruciale.

Sono molto affezionato a Zurigo, mia figlia ci vive da dodici anni, è diventata la mia seconda città. Mi sono chiesto spesso quale sia la vera natura di Zurigo, che ha vissuto – come la Svizzera – un lunghissimo periodo di pace, a differenza di altre città europee.

Mi sono dato questa risposta: Zurigo è per me una città di esuli, mai anche la Svizzera in generale assomiglia ad altri luoghi come il Brasile o gli Stati Uniti: un luogo dove vivono persone che parlano molte lingue diverse, che vengono da molte parti diverse del mondo, che possono convivere. Credo che per Zurigo sia una vocazione antica: se penso al Risorgimento, Zurigo accoglieva i fuoriusciti italiani, così come li accolse anche durante il fascismo, nel Novecento.

Zurigo negli anni Trenta è piena di storie bellissime: quella di Ignazio Silone, che dopo essere stato perseguitato dai fascisti lo sarà anche dalla censura dei comunisti, ma lì trova questo libraio che pubblica tutti i dissidenti, tutti i fuoriusciti. E che il giorno dopo il rogo nazista, espone i libri che erano stati bruciati nella sua vetrina. E ancora, compra un teatro dove Brecht mette in scena le sue opere.

Oggi vedo Zurigo abitata da tanti mediorientali, curdi, iracheni: persone che provengono a volte da luoghi dove leggere non è un diritto. Noi lo diamo per scontato, perché abitiamo in una parte del mondo fortunata, e non corriamo alcun rischio nell’entrare in una biblioteca. Ma non è così In tutto il mondo: in certe parti del Medio Oriente, la polizia politica controlla i registri dei prestiti. Io faccio anche il bibliotecario nella vita, e il pensiero mi fa venire la pelle d’oca: vogliono sapere cosa leggi, e a seconda di cosa leggi ti schedano, e rischi pene che possono andare dal carcere alla tortura, alla morte.

Molti scrittori mediorientali mi hanno detto di essere stati costretti a distruggere la propria biblioteca privata, per non correre questi rischi. Leggere è sempre un atto politico.

Ticino terra d'esilio

Moviola340 20.07.2024, 19:15

Noi viviamo in luoghi dove la censura non è così presente, ma per noi forse il vero pericolo è la perdita d’importanza del libro nel discorso pubblico: più che il rogo, il disinteresse dei lettori, che piano piano si allarga, che viene coltivato dal potere. Non sarà che il vero Bücherverbrennung di questi anni è un rogo al rallentatore? E che il fuoco non viene appiccato con la benzina, ma con i cellulari?

L’obiettivo vero, come sempre, non sono i libri. I libri, di per sé, sono degli oggetti di carta abbastanza innocui. Il vero obiettivo sono i lettori.

Studiando queste storie, imbattendomi in quello che è accaduto che è già accaduto nella storia dell’umanità, mi sono convinto più che mai che il potere vuole impedire che si formino dei lettori. Il lettore fa paura sempre al potere – autocratico, dittatoriale, imperialista, sistemico, economico che sia – perché il il lettore è un individuo che ragiona con la sua testa. Nel bene e nel male, sbagliando, balbettando, è abituato a ragionare con la propria testa, a non accettare per buona la narrazione di chi detiene i sistemi di informazione. Qualcuno che adopera la coscienza: la letteratura, diceva Elsa Morante, cerca di «impedire la disintegrazione della coscienza».

Oggi pensiamo alla rassegnazione che tendiamo a vivere: questo sistema non si può cambiare, e quindi lo si subisce. E non ci si sforza neanche di pensare alternative possibili, di immaginare. Viviamo nella società dell’immagine e siamo i più poveri di immaginazione di sempre.

Christopher Isherwood, che si trovava a Berlino gli anni Trenta, proprio mentre si stava affermando il nazismo, descrive un episodio che mi ha molto colpito: ragazzi nazisti che entrano e saccheggiano una libreria, buttando tutti i libri su un camion. Uno di questi libri è un libro pacifista, contro la Prima guerra mondiale. Passa una signora, vede che stanno buttando quel libro contro la guerra, e gli dice: «Ripudiare la guerra, che assurdità!». Ecco, quello è il momento in cui il nazismo vince: la gente comune non crede più possibile un’alternativa alla guerra.

Invece, un lettore continua sempre a sperare. E l’obiettivo di ogni censura è il lettore, che è da sempre il protagonista del romanzo moderno, che nasce con Don Chisciotte: un lettore. Amleto entra in scena leggendo un libro. La coscienza moderna quindi è quella del lettore.

Se posso, il mio piccolo appello è proprio quello di tornare, tutti quanti, dentro alla biblioteca di Don Chisciotte, a farsi contagiare un po’ dalla sua follia.