All’inizio sembra un idillio, con la descrizione di un giorno d’inverno in una delle località più esclusive del Canton Grigioni: «Oggi è il 28 dicembre 1981, sono nella mia casa di Laax, lo sguardo rivolto al laghetto coperto di neve e al bosco alle sue spalle, e dagli abeti cade la neve. Fa piuttosto caldo, probabilmente c’è il favonio. Il sole non è che una chiazza luminosa dietro la coltre di nubi». Ma tra le righe affiora la percezione di qualcosa che sembra minacciare l’idillio, oppure lo ha già irrimediabilmente intaccato. Si apre in questo modo una delle opere letterarie più singolari e nello stesso tempo più inquietanti, sgradevoli e insieme imprescindibili, apparse in questi ultimi decenni.

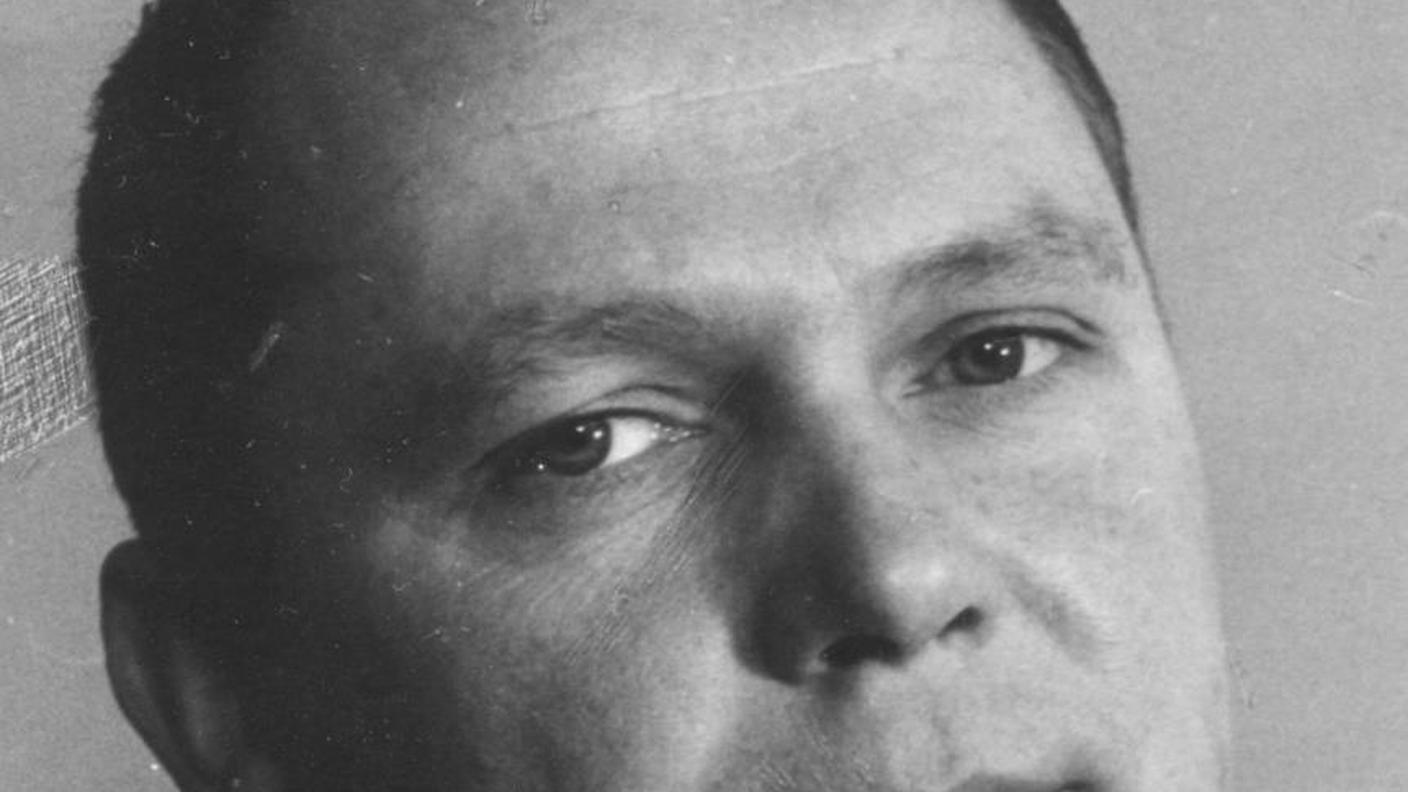

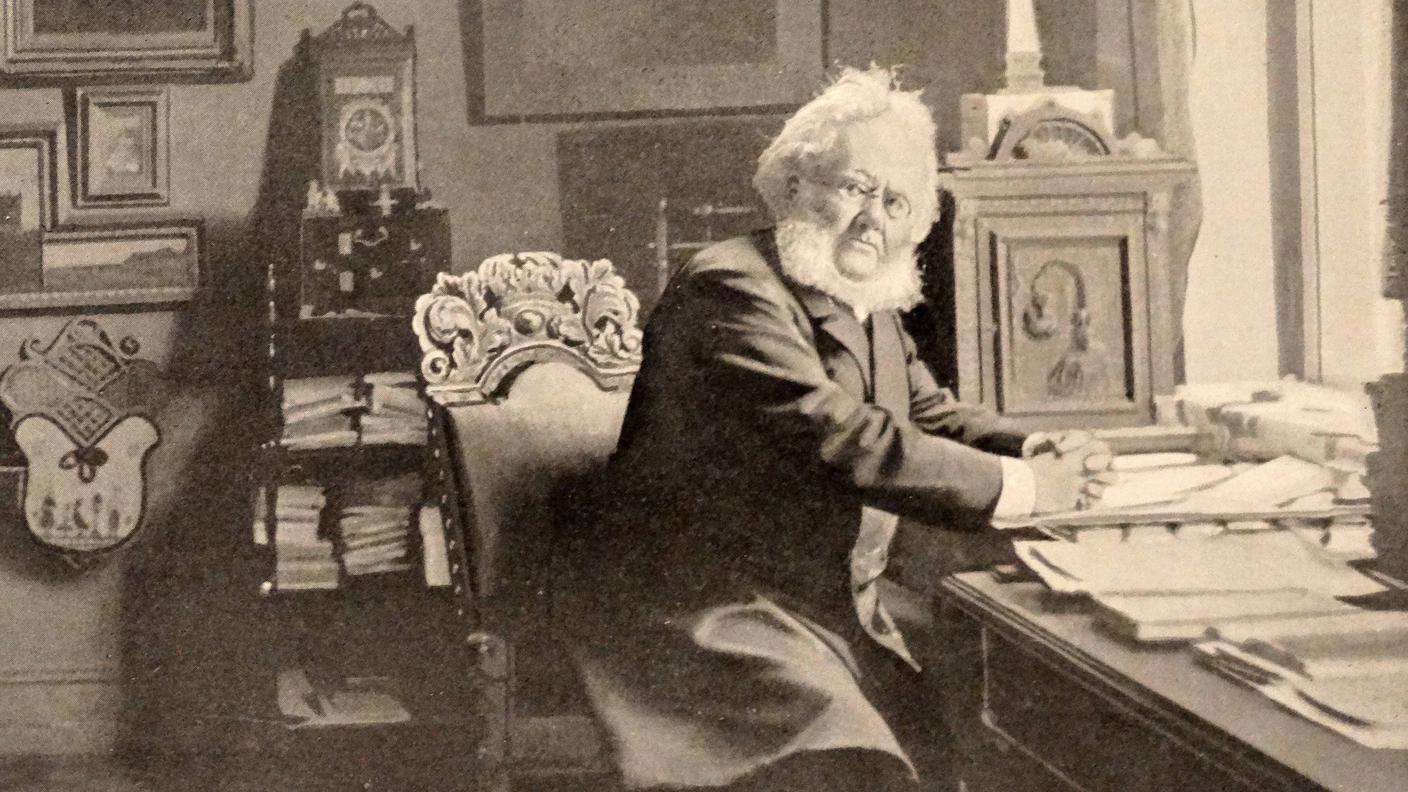

Il libro, nella versione originale tedesca, si intitola “Diktate über Sterben und Tod” e fu pubblicato nel 1984 dagli editori Pendo di Zurigo e Piper di Monaco di Baviera. L’edizione italiana, intitolata “Sul morire e la morte”, fu pubblicata l’anno dopo da Mondadori ed è ormai da tempo (scandalosamente, è lecito aggiungere) fuori catalogo. Quando il libro uscì in edizione tedesca, il suo autore, Peter Noll, era già scomparso da due anni. Cresciuto a Basilea ma zurighese di adozione, giurista e docente di diritto penale prima a Magonza e poi a Zurigo, autore di varie pubblicazioni giuridiche e altre non strettamente specialistiche (in particolare “Der kleine Machiavelli”, sui rapporti di forza e l’esercizio del potere nei luoghi di lavoro) e intimo amico di Max Frisch, Noll era nato nel 1926 ed è morto nel 1982, all’età di 56 anni, per un carcinoma alla vescica che lo stesso Noll rifiutò di farsi operare chirurgicamente, limitandosi alle sole cure palliative. Frisch tenne poi il discorso funebre e due anni dopo, nel 1984, curò la pubblicazione delle note, le impressioni e gli appunti presi dallo stesso Noll nel corso della malattia. Il libro, tuttora molto letto, suscitò enorme scalpore ed ebbe un grandissimo successo nell’area germanofona.

Nelle prime pagine, una volta incrinatosi il quadro idilliaco d’apertura, “Sulla morte e il morire” è soprattutto una specie di diario clinico. Il giurista Noll, spirito positivo e pragmatico, affronta la malattia quasi con distacco e con la consapevolezza che tutto ha il sapore del verdetto inappellabile. Il percorso che lo porterà alla morte è descritto fin dall’inizio con incredibile asciuttezza e linearità: «L’istituto radiologico è un’istituzione assolutamente normale. Vengo coricato su un lettino in uno dei numerosi gabinetti radiologici e radiografato a intervalli di 10-20 minuti. Sabato 19 è arrivata la telefonata: tumore. E’ assolutamente indispensabile fare analisi più approfondite, in ogni caso è necessario operare».

Tutto comincia insomma con una diagnosi che di fatto è già una condanna. Ma che, nel caso specifico di Peter Noll, diventa anche una scelta di libertà: non solo la libertà di morire, ma anche e soprattutto la libertà di riflettere sulla vita in un modo radicalmente nuovo, affidando questa riflessione alla parola scritta. Posto di fronte all’alternativa tra la morte e un provvisorio nonché doloroso -e poco dignitoso- differimento della vita, Noll sceglie infatti la prima alternativa e si consegna letteralmente a una morte che gli permette di riflettere sul senso del vivere e conseguentemente del morire: «Le probabilità di sopravvivenza nel caso di tumore alla vescica sono relativamente buone, soprattutto se si combina l’intervento con le radiazioni. Il livello delle probabilità si può calcolare solo statisticamente: circa il 50%. Quando dichiaro che a nessuna condizione acconsentirei a una simile operazione, l’urologo mi dice che prova grande rispetto per una simile decisione, ma che comunque prima dovrei informarmi a fondo, anche presso altri medici. Naturalmente è doveroso dimostrare una certa deferenza nei confronti del paziente che sceglie la metastasi invece del differimento meccanico della morte, benché a ben vedere egli non la meriti affatto; la sola scelta che ha, infatti, è tra due mali, ed è quasi solo una questione di gusto preferire l’uno all’altro».

E qui Noll va a toccare un tema molto delicato. Anzi, un vero e proprio tabù. Nelle ultime pagine della sua autobiografia, “Dei miei sospiri estremi,” Luis Buñuel ha scritto parole molto dure e provocatorie contro l’accanimento terapeutico: «La morte orrenda, per me, è quella che viene in una camera d’albergo tra una confusione di valigie aperte e carte sparpagliate. Altrettanto orrenda, e forse peggiore, mi sembra la morte continuamente rimandata dalle tecniche mediche, quella che non finisce mai. In nome del giuramento di Ippocrate, che pone al di sopra di tutto il rispetto per la vita umana, i medici hanno creato la forma più raffinata delle torture moderne: la sopravvivenza. E questo mi sembra criminale. Perché? Se ogni tanto succede che i medici ci aiutino, si tratta nella maggior parte dei casi di “money-makers”, buoni solo a far soldi e sempre soggetti alla scienza, all’orrore della tecnologia. Lasciateci morire al momento giusto, e dateci anzi una mano per finirla prima».

Peter Noll, da parte sua, non si spinge fino a questi estremi, ma è fuori di dubbio che la sua scelta di morire -di vivere la morte, si potrebbe dire- contiene anche un implicito atto d’accusa nei confronti di una scienza medica che non sempre riesce a coniugare l’aspetto quantitativo e quello qualitativo del progresso e della ricerca: «La morte non piomba nel bel mezzo della vita come un taglio netto. E per di più utilizza la tecnica e l’apparato della medicina, attaccandoti una cannula a ogni orifizio del corpo. La coazione a vivere deve semplicemente non essere troppo forte da farti sopportare tutto questo. La volontà di vivere deve opporvisi». Sono considerazioni riprese anche da Frisch nel discorso funebre: «E’ perfettamente al corrente di tutto ciò che riguarda il suo tumore, e rifiuta l’operazione. E’ una sua decisione. Non vuole morire come un oggetto reso inabile dalla medicina. Come si muore, allora?».

La meditazione della morte, diceva Montaigne, è una meditazione sulla libertà. E la libertà non è una condizione data, soprattutto in presenza di una diagnosi che suona come una condanna. Diario clinico e libro-confessione, “Sul morire e la morte” è la storia di una malattia mortale ma anche di un difficile cammino verso quella limpidezza e libertà di pensiero che paradossalmente solo la consapevolezza della morte imminente possono dare. Scrive Noll nella nota del 15 gennaio 1982, con una straordinaria metafora: «La precisione della diagnosi, in confronto all’incertezza del successo terapeutico, ha un che di assurdo Come un film che rappresenta al rallentatore un incidente d’auto oppure la caduta di un aeroplano. Si vede tutto nitidamente, ma non c’è rimedio».

Noll rifiuta l’abituale iter terapeutico e compie una scelta di segno totalmente opposto: la scelta di vivere il tempo che ancora gli resta, nella coscienza di doversi confrontare con la certezza della fine imminente. Nutre insomma il desiderio di «avere una propria morte», come il Niels Lyhne di Jacobsen e il Malte di Rilke, ma i suoi appunti e le sue annotazioni sono anche una “meditatio mortis” nel senso di Montaigne, e quindi una meditazione sulla libertà. Quale libertà? E’ un interrogativo che Noll pone con estrema chiarezza nella nota del 4 maggio 1982: «La questione è se, e fino a che punto, la vita possa approssimarsi alla morte con il pensiero. Di certo, né il pensiero né altri sforzi tipo meditazione e simili possono consentirci di comprendere ciò che sarà dopo la morte. Neppure il nulla è afferrabile. Con il pensiero e il linguaggio non si riesce a venirne a capo».

Peter Noll morì l’8 ottobre 1982. Nelle ultime settimane di vita, con una prodigiosa lucidità, aveva scritto il proprio discorso funebre che fu letto e integrato dal suo amico Frisch ed è stato pubblicato in appendice al volume. Noll vi riassume in questo modo la propria esperienza: «Non solo i cristiani, ma soprattutto i non cristiani, da Seneca a Montaigne a Heidegger, erano dell’opinione che la vita abbia più senso pensando alla morte piuttosto che rimuovendone il pensiero. Ho fatto l’esperienza che tutto questo è vero. Ho avuto tempo di conoscere la morte. E’ il vantaggio della morte per cancro di cui tutti hanno tanta paura. Cos’è che deve cambiare nella vita se pensiamo alla morte? Molto, non tutto. Giungeremo a più savi pensieri, come dice il salmista. Tratteremo con maggior cura il tempo e gli altri; con più amore, se vogliamo, con maggiore pazienza e soprattutto con più libertà. Nessuno può toglierci più della vita, e questa ci viene tolta comunque».

Sono parole pesantissime, di una profondità abissale, quasi inascoltabili in una società che sembra avere non solo rimosso, ma perfino abolito la dimensione del sacro (da intendersi, ovviamente, anche in senso laico) e conseguentemente il pensiero della morte. Scrive Noll: «Non bisogna separare così la morte dalla vita. E neppure trasferirla negli ospedali e negli ospizi per anziani. Ma il sistema della società attuale si è rassegnato a tutte queste separazioni, o piuttosto le ha volute, e forse in questo modo si è sentito più felice - ma senza speranza. In fondo, tutto quello che si è raggiunto sono delle comodità, pari alla lavastoviglie, o alla lavatrice». Perché questo -e non la vaga affermazione del nulla della vita e delle cose- è il vero nichilismo: «Viviamo in un’epoca nichilista, anche nel senso che l’economia è divenuta misura di ogni cosa. Naturalmente vi sono molti nomi di copertura per questo nichilismo: produttività, per esempio, oppure elevazione del benessere».

Peter Noll ovvero la libertà di morire

Contenuto audio

Peter Noll ovvero la libertà di morire (2./5)

Blu come un'arancia 11.10.2011, 02:00

Peter Noll ovvero la libertà di morire (1./5)

Blu come un'arancia 10.10.2011, 02:00

Peter Noll ovvero la libertà di morire (3./5)

Blu come un'arancia 12.10.2011, 02:00

Peter Noll ovvero la libertà di morire (4./5)

Blu come un'arancia 13.10.2011, 02:00

Peter Noll ovvero la libertà di morire (5./5)

Blu come un'arancia 14.10.2011, 02:00

Per quanto invece rig uarda le parti integrate da Frisch, il tratto che colpisce è principalmente ravvisabile nella prospettiva che lo stesso Frisch riesce ad assumere. Si potrebbe quasi dire che Frisch, operando una variazione sulla sua celebre domanda «chi sono io?», pone non tanto la questione dei vivi nei confronti dei morti, quanto piuttosto la questione dei morti nei confronti dei vivi («Ti ringrazio per questo periodo», sono le ultime parole che Noll gli ha rivolto, il giorno prima di morire). La domanda, insomma, non è più cosa siano i morti per noi, ma piuttosto cosa siamo noi per i morti, un po’ come ne “I movimenti remoti” e nel meraviglioso monologo di Antoine Zeno ne “Il ragazzo morto e le comete” di Goffredo Parise («Nessuno sa cosa sono, e forse non sono niente»). E’ precisamente la domanda che Frisch si pone- e ci pone- introducendo la parte finale del discorso: «Nessun volto in una bara mi ha mai mostrato che il defunto sente la nostra mancanza. E’ fin troppo evidente il contrario. Come posso dire, allora, che la cerchia dei miei amici tra i morti si ingrossa? Il defunto mi lascia il ricordo delle esperienze vissute con lui. Lui invece, il defunto, nel frattempo ha fatto un’esperienza che ancora mi attende. E che non si può comunicare.

Cosa sono i morti per noi? L’ultimo segmento, che per taluni versi sembra quasi un’aggiunta a “L’uomo nell’Olocene”, è infatti dedicato a un comune ricordo ticinese nella casa di Frisch a Berzona, quando Noll aveva già scelto di limitarsi alle cure palliative. Non un ricordo qualsiasi, ma il ricordo estremo, che riassume il senso di una vita (della vita, forse) e di un’amicizia: «Una volta, in Ticino, mentre una sera siamo seduti nella piccola loggia con il vino e i lampi (c’è afa ma non piove), giunge all’improvviso un sentore di putrefazione; il mio terreno è adiacente al cimitero, ma il sentore viene dal bosco. Non c’è da meravigliarsi: ieri ho gettato nel bosco la carne marcita nel frigorifero (che ogni tanto, quando c’è un temporale, si spegne) - e lui scoppia a ridere poiché, in silenzio, stiamo pensando la stessa cosa; dai suoi occhi molto chiari ci sfiora lo sguardo di un uomo liberato, che osa sapere quello che sa. E aspetta da noi che facciamo altrettanto».