In un mondo iperconnesso, dove le relazioni sembrano a portata di clic, la solitudine giovanile emerge come una delle contraddizioni più profonde della modernità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei nel mondo soffre di solitudine, con effetti sulla salute paragonabili a quelli del fumo e dell’obesità. E tra le categorie più esposte ci sono proprio i giovani.

Nel 5° numero dei Quaderni delle Medical Humanities, pubblicato dalla Fondazione Sasso Corbaro insieme all’Ente Ospedaliero Cantonale, l’antropologo e sociologo Sebastiano Caroni firma un contributo intitolato Piattaforme di solitudine. Giovani soli ai tempi del digitale, in cui esplora le molteplici sfaccettature della solitudine giovanile. Caroni parte da un paradosso: le città moderne, dense di popolazione e teoricamente luoghi di socializzazione, si trasformano in spazi di isolamento. Come scriveva Georg Simmel, «le città moderne sono spesso luoghi di assoluta solitudine».

Ma la solitudine, sottolinea Caroni, non è solo assenza fisica dell’altro. È soprattutto «una difficoltà nel farsi riconoscere pienamente dall’altro», una disconnessione profonda da sé e dagli altri. L’adolescenza, età della ricerca di autenticità, diventa così terreno fertile per la solitudine, quando il giovane non si sente riconosciuto dalla società o dai coetanei.

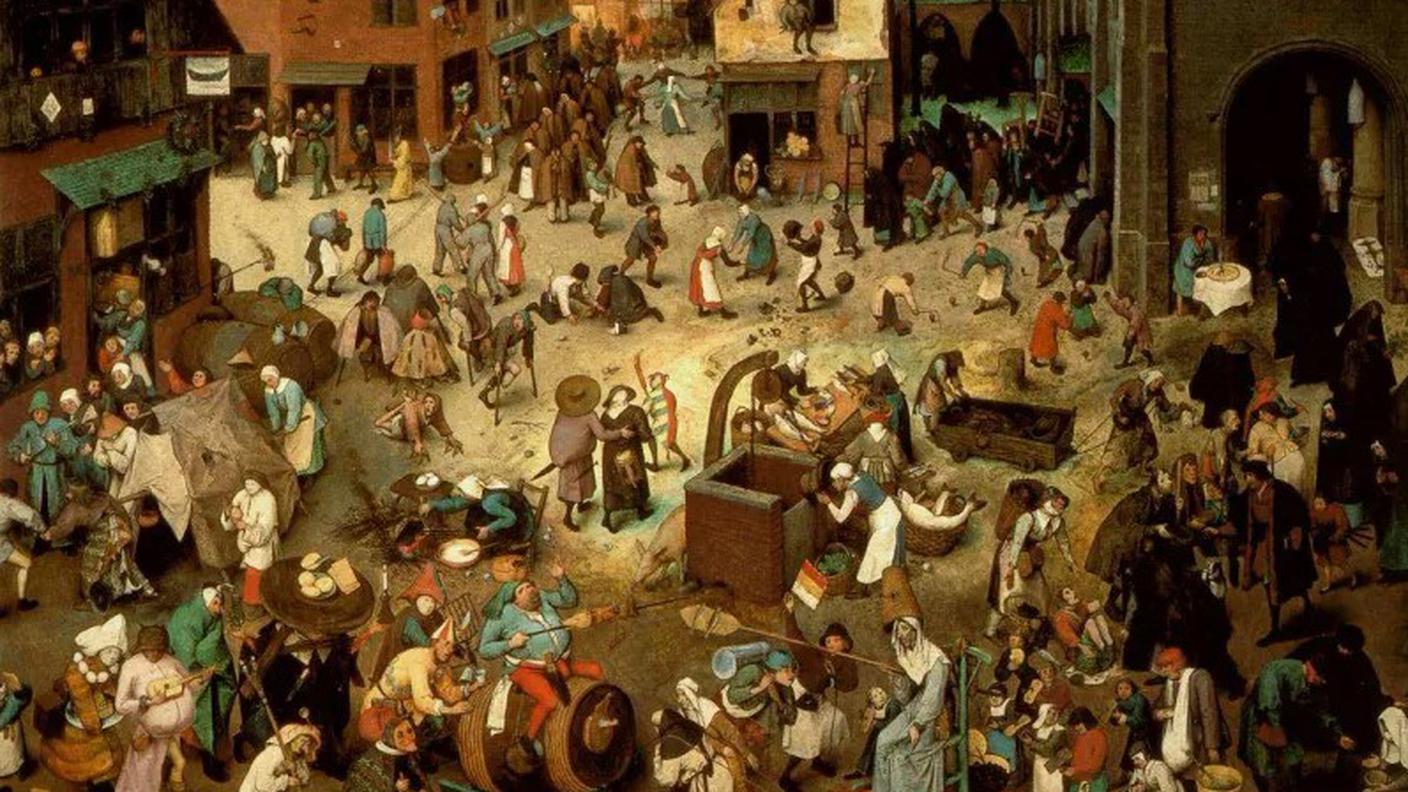

Caroni riprende l’antropologo Marcel Mauss, definendo la solitudine un «fatto sociale totale», frutto di fattori soggettivi ma anche di condizioni oggettive. La modernità, con la sua enfasi sull’individualismo e sull’autorealizzazione, ha reso la solitudine un’esperienza storica. «Non sono sicuro che nel Medioevo le persone provassero o esprimessero il sentimento della solitudine come lo conosciamo oggi», osserva Caroni.

Il confronto tra giovani e anziani, entrambi statisticamente più esposti alla solitudine, rivela differenze sostanziali. Gli anziani, avendo vissuto più a lungo, possiedono risorse interiori per affrontare l’isolamento. I giovani, invece, sono più vulnerabili, perché ancora in cerca di sé stessi.

Per vivere positivamente la solitudine, Caroni cita lo psicanalista Donald Winnicott: «Il bambino impara a stare da solo quando è in presenza della madre». La solitudine rigenerante, dunque, non è esclusione dell’altro, ma una condizione in cui l’altro è interiorizzato, e si può stare bene con sé stessi.

La letteratura offre ritratti emblematici di questa solitudine giovanile. Leo, protagonista di Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia, teme il bianco, simbolo del silenzio e dell’assenza: «Il bianco non è neanche un colore, non è niente, come il silenzio. Un niente senza parole e senza musica». Ma è proprio attraverso il silenzio che Leo impara a conoscersi e a relazionarsi con gli altri.

Holden Caulfield, ne Il giovane Holden di Salinger, e Clay, in Meno di zero di Bret Easton Ellis, vivono in mondi che percepiscono come falsi, svuotati di autenticità. «Quando uno riconosce la falsità del mondo, subentra anche un vuoto interiore», scrive Caroni. E quel vuoto è la solitudine.

In definitiva, la solitudine giovanile non è solo un problema da risolvere, ma una condizione da comprendere. Può essere sofferenza, ma anche spazio di crescita. E forse, come suggerisce Caroni, «se abbiamo una buona relazione con noi stessi, allora possiamo avere una buona relazione con gli altri».

Giovani soli

Alphaville 11.08.2025, 11:05

Contenuto audio