Il colonialismo non è un capitolo chiuso della storia. Nonostante la retorica della decolonizzazione, le sue strutture continuano a operare sotto nuove forme, più sottili ma non meno pervasive. L’Occidente, che per secoli ha imposto il proprio dominio attraverso la conquista, l’espropriazione e la classificazione dei corpi e dei territori, oggi perpetua quell’egemonia attraverso il sapere, l’economia, la cultura e le tecnologie.

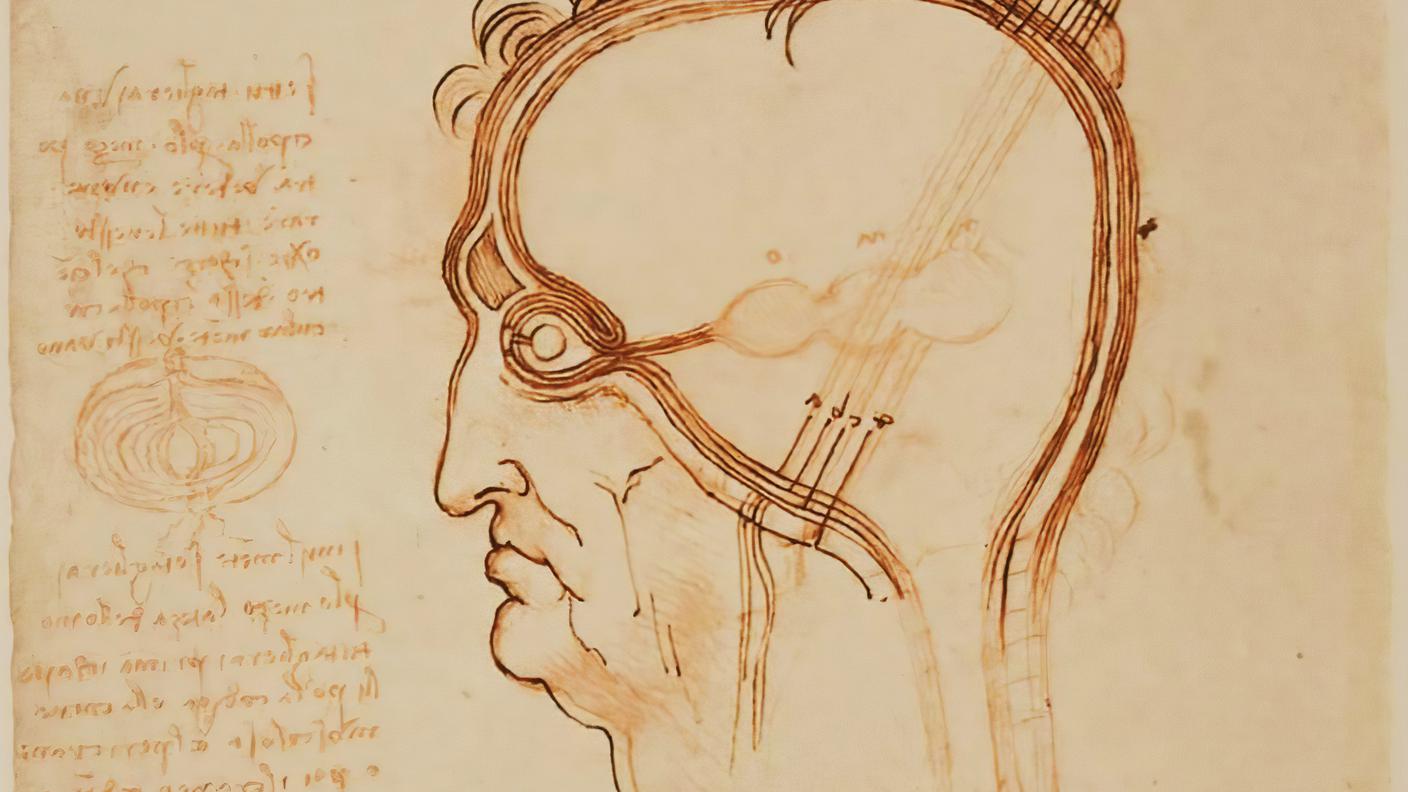

La visione eurocentrica — che pone l’Europa e il Nord globale come misura del mondo — non è solo una prospettiva geografica. È una gerarchia epistemica. Come ha scritto Achille Mbembe, «l’Europa si è arrogata il diritto di parlare per tutti, di definire cosa è umano, cosa è progresso, cosa è civiltà». Questo diritto non è mai stato revocato. È stato solo riformulato in chiave neoliberale, umanitaria, digitale.

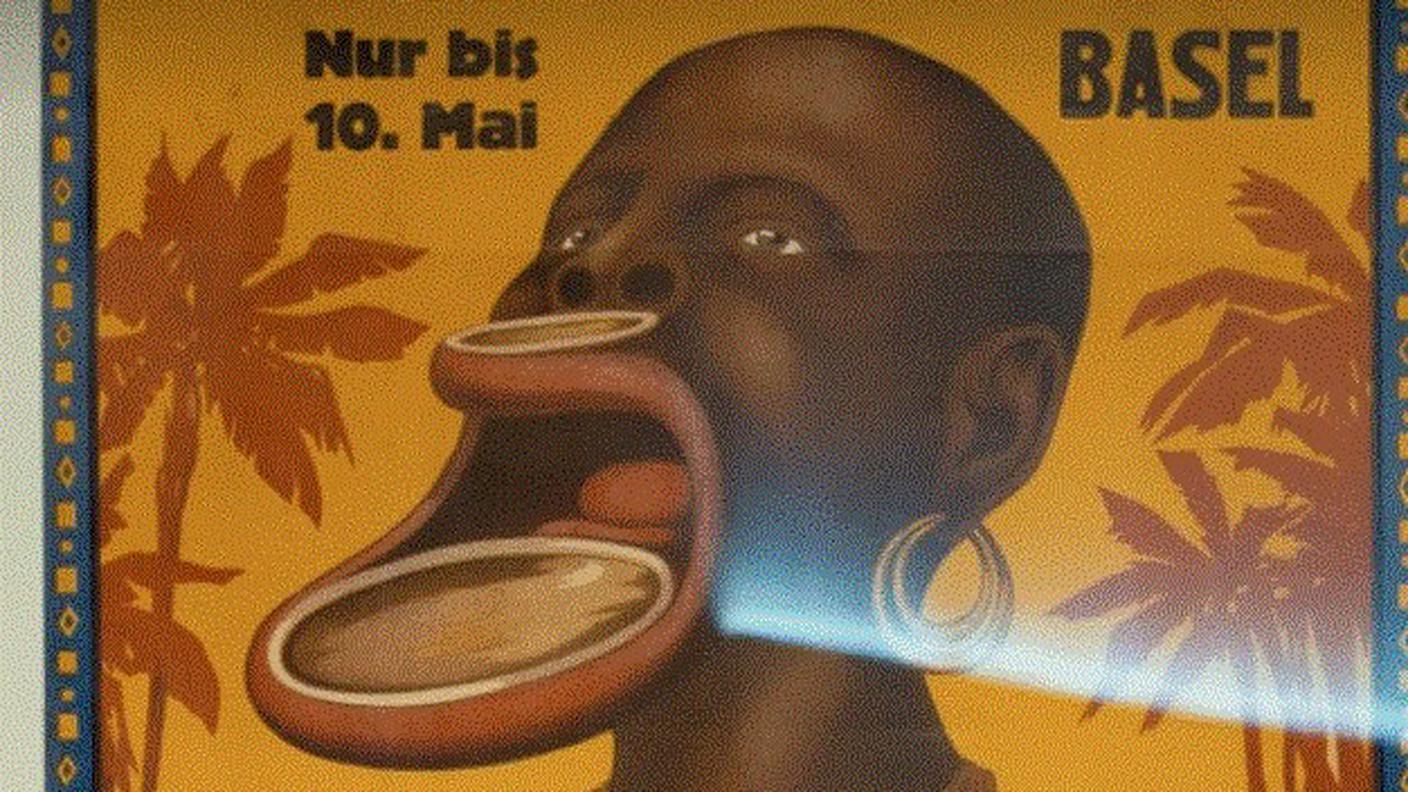

L’eurocentrismo si manifesta nella selezione di ciò che è degno di essere raccontato, studiato, salvato. Le guerre africane sono “tribali”, quelle europee sono “geopolitiche”. Le migrazioni dal Sud globale sono “crisi”, quelle interne all’Occidente sono “mobilità”. Le culture indigene sono “folklore”, quelle europee sono “patrimonio”. È una grammatica del potere che continua a ordinare il mondo secondo criteri coloniali.

Leggere il colonialismo svizzero

Alphaville 22.08.2023, 11:05

Contenuto audio

Questa visione alimenta forme di razzismo sistemico che non hanno bisogno di insulti o leggi segregazioniste per funzionare. È il razzismo delle frontiere, dei visti negati, delle statistiche che invisibilizzano. È il razzismo che si annida nei curricula universitari, dove la filosofia africana è assente, la letteratura caraibica è marginale, e la storia viene raccontata dal punto di vista dei colonizzatori. Come sottolinea Françoise Vergès, «la decolonizzazione non è un evento, è un processo che deve attraversare tutte le istituzioni del sapere».

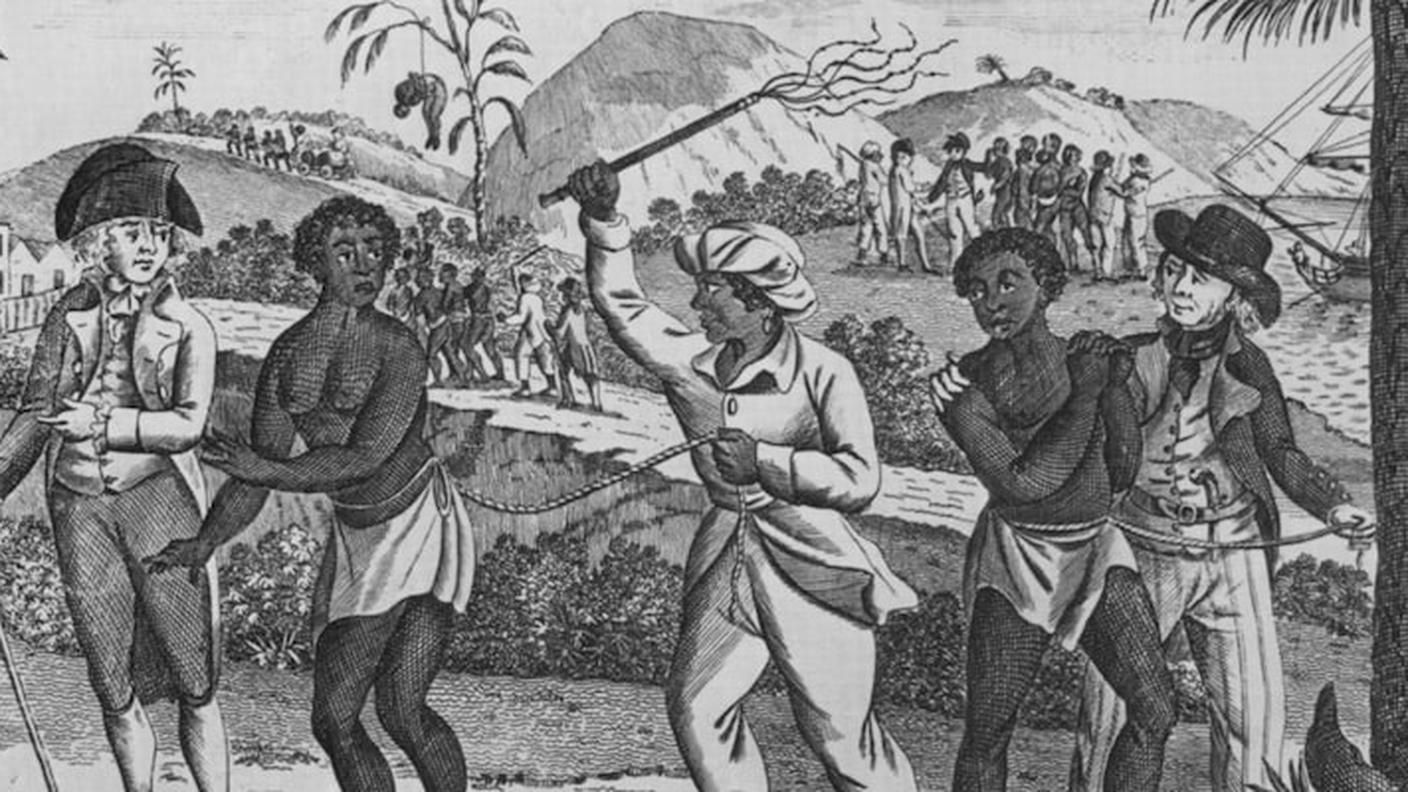

Il colonialismo ha anche lasciato un’eredità estetica e simbolica. Le città europee sono piene di monumenti che celebrano conquistatori, mentre le memorie delle popolazioni colonizzate vengono archiviate, rimosse, museificate. Il corpo nero, il corpo migrante, il corpo femminile non bianco continuano a essere oggetto di controllo, desiderio, paura. Come scrive bell hooks, «la supremazia bianca non è solo una struttura politica, è una struttura affettiva».

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/storia/Storia-coloniale-della-Svizzera--2337219.html

Decolonizzare significa allora smontare le impalcature invisibili che reggono il privilegio occidentale. Significa rivedere i programmi scolastici, le politiche culturali, le pratiche museali, le logiche editoriali. Significa riconoscere che il sapere non è neutro, che ogni narrazione è situata, che ogni mappa è una scelta.

Ma significa anche ascoltare. Ascoltare le voci che sono state messe a tacere, le storie che non sono state scritte, le lingue che sono state vietate. Significa accettare che il mondo non è uno, ma molti. E che nessuno ha il diritto di rappresentarlo da solo.

Il colonialismo non è finito. Ha cambiato forma. E finché non lo riconosceremo, continueremo a vivere in un mondo dove il centro è sempre lo stesso, e la periferia non ha mai voce.

Colonialismo, intrecci globali della Svizzera

RSI Cultura 26.10.2024, 19:00

Bibliografia:

Achille Mbembe, Critique de la raison nègre, Éditions La Découverte, 2013

Françoise Vergès, Decolonial Feminism, Pluto Press, 2021

bell hooks, All About Love: New Visions, William Morrow, 2000

Edward W. Said, Orientalism, Pantheon Books, 1978

Walter D. Mignolo, The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options, Duke University Press, 2011

Gloria Wekker, White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race, Duke University Press, 2016