Ricordare non è mai un atto passivo. È un atto psicologico complesso che coinvolge emozioni, identità e cultura. La psicoanalista Yael Danieli definisce la memoria traumatica come un processo collettivo che plasma l’identità di un popolo, mentre il neuroscienziato Kandel la descrive come una forma di apprendimento: il ricordo come costruzione attiva del cervello, modellata dall’esperienza e dal contesto. Ricordare, dunque, è scegliere cosa conservare, cosa rimuovere, cosa mostrare. Ma cosa accade quando il ricordo è troppo scomodo, troppo visibile, troppo doloroso?

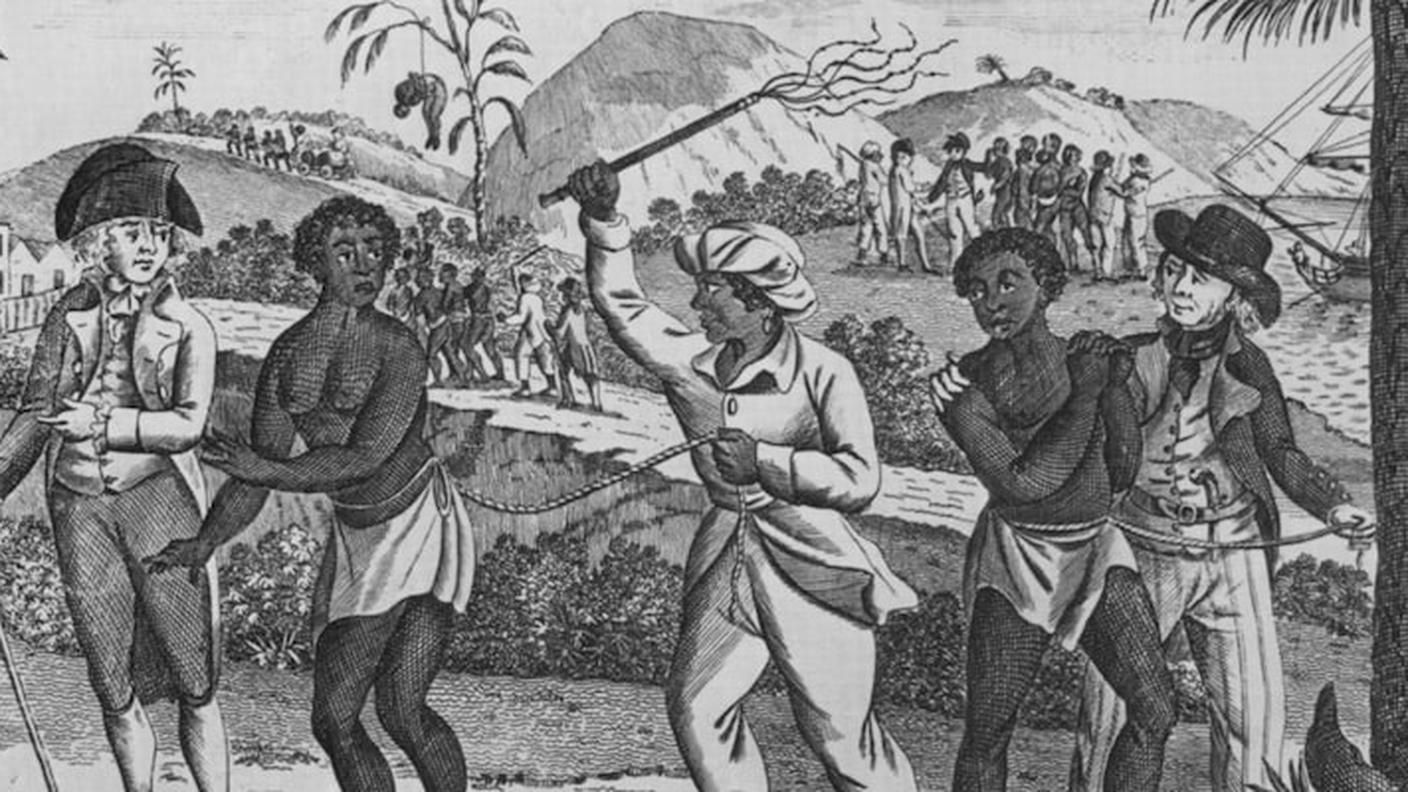

Nel 1863, la fotografia nota come Scourged Back (Schiena flagellata) fece il giro del mondo. Raffigurante un intreccio di lividi e cicatrici sul corpo di Gordon, un ex schiavo della Louisiana, Scourged Back è una delle fotografie più significative del XIX secolo. L’immagine ebbe una tale diffusione in America durante la Guerra Civile da rinforzare la causa abolizionista, mettendo a nudo l’abominevole crudeltà della schiavitù al pubblico del Nord, in gran parte ignaro. Musei, biblioteche e università degli Stati Uniti hanno esposto stampe storiche dell’immagine, spesso utilizzata per istruire il pubblico in un paese che deve ancora fare i conti con il proprio passato.

Eppure, oggi, più di 150 anni dopo, quella stessa immagine torna al centro del dibattito: è del 16 settembre la notizia che alcuni funzionari di un parco nazionale avrebbero ordinato la rimozione della foto e ad altri reperti legati alla schiavitù. In linea con un ordine esecutivo di Trump che imponeva al Dipartimento degli Interni di eliminare contenuti denigratori di “americani del passato o viventi”. Un’iniziativa, quella dell’amministrazione Trump, che punta a sradicare quella che lui stesso ha definito “ideologia corrosiva” dai siti di proprietà federale. Il dipartimento, che sovrintende al National Park Service, ha poi smentito la segnalazione.

Nondimeno, la questione ha riaperto il confronto tra la cancel culture e il whitewashing della memoria. Se la prima nasce per chiedere responsabilità, la seconda agisce per evitare il confronto. Non si limita a rimuovere, ma a “ripulire” la storia, a renderla più digeribile, meno traumatica, più conforme alla narrazione bianca dominante. In questo caso, il corpo nero di Gordon è troppo eloquente per essere ignorato. La fotografia non è solo documento: è gesto politico. Mostrare quella schiena significa riconoscere che la violenza non è un concetto astratto, ma un fatto inciso nella carne. Rimuoverla non è proteggere la sensibilità del pubblico, ma negare la realtà di chi ha subito. E allora, chi decide cosa è “troppo”?

Il corpo nero, nella storia occidentale, è stato spesso rimosso, esibito, strumentalizzato. Da Gordon a George Floyd, il corpo diventa archivio vivente del trauma, ma anche spazio di resistenza. Cancellarlo significa interrompere la catena della memoria, impedire alla storia di parlare. La cultura visiva contemporanea ha creato nuovi spazi per il lutto e il ricordo. I memoriali digitali, le pagine commemorative su Instagram, gli hashtag come #SayTheirNames non sono solo strumenti di denuncia, ma archivi emotivi. La cultura post-traumatica — fatta di immagini, video, testimonianze — ha trasformato il modo in cui elaboriamo il dolore collettivo. Secondo uno studio del Pew Research Center del 2023, l’88% degli americani afferma di aver visto personalmente video di violenza razziale da parte della polizia sui social media, contribuendo alla costruzione di una memoria pubblica digitale. Le piattaforme online diventano così luoghi di commemorazione, ma anche di attivismo visivo, dove il trauma non viene solo raccontato, ma mostrato, amplificato, reso ineludibile.

In questo contesto, il corpo nero — che sia quello afroamericano, migrante o palestinese — diventa oggi il centro di una narrazione che sfida l’oblio. Le immagini che documentano la sofferenza — dai video di arresti violenti alle fotografie di bambini sotto le macerie — non sono semplici testimonianze: sono atti di resistenza, richieste di riconoscimento, strumenti di memoria. E proprio per questo, sono spesso oggetto di censura, rimozione, contestazione.

In un’epoca che discute di inclusività, rappresentazione e giustizia, è fondamentale distinguere tra il desiderio di evolvere e la tentazione di dimenticare. Confondere le due cose è pericoloso: rischia di trasformare il ricordo in decorazione, la storia in fiction. Il caso della fotografia di Gordon ci costringe a chiederci: cosa succede quando la memoria diventa scomoda? Quando la verità non si piega alla narrazione?

Rimuovere quell’immagine non è solo un gesto politico: è una dichiarazione culturale. È dire che il passato può essere riscritto, che il trauma può essere nascosto, che la storia può essere selettiva. Ma la memoria non è un archivio da curare con guanti bianchi: è un campo di battaglia, dove si decide chi ha diritto di essere ricordato e come.

Ricordare è un atto politico. E a volte, per ricordare davvero, bisogna avere il coraggio di guardare il dolore in faccia.

La fotografia di Gordon, le immagini di George Floyd, i volti dei migranti e dei civili palestinesi ci ricordano che la memoria non è mai innocua. È uno spazio conteso, dove si gioca il riconoscimento, la giustizia, la verità. In un mondo che tende a rimuovere ciò che disturba, ricordare diventa un gesto radicale. Non per compiacersi del trauma, ma per impedire che venga cancellato. Perché ogni cicatrice racconta una storia. E ogni storia negata è una ferita che continua a sanguinare.

Radiogiornale 12.30 del 18.09.2025 - L’intervista di Gino Ceschina a Mario Del Pero

RSI Info 18.09.2025, 15:46

Contenuto audio