Per i lettori meno giovani, occorre forse introdurre a grandi linee l’argomento di oggi: i meme sono contenuti di intrattenimento – soprattutto fotografie o immagini, accompagnate da una didascalia – che si diffondono per imitazione sui social, diventando virali in pochissimo tempo.

Già dalla pronuncia, molto dibattuta nei paesi italofoni, si può intuire quanto poco si sia studiato il fenomeno a livello accademico. La parola meme (pronunciato in inglese meem “mim” o all’italiana me-me, con plurale invariato in meme) fa la sua prima comparsa nel 1976. Il termine è un prestito dall’inglese, coniato dal biologo britannico C. Richard Dawkins, ed è l’abbreviazione di mimeme, a sua volta basato sul greco mī́mēma “imitazione, esempio”. Dawkins propone il termine “meme” per affinità sonora alla parola “gene”, nel suo libro “The Selfish Gene”.

Meme sulle differenze generazionali: Winnie Pooh strizza gli occhi davanti a un contenuto che non comprende

Ma cosa sono? Principalmente immagini, foto, accompagnate da parole o frasi umoristiche e che hanno la caratteristica di propagarsi per imitazione, appunto. Si diffondono rapidamente in rete e diventano una sorta di messaggio universale, solitamente allegorico o metaforico, che riesce a essere compreso da un grande numero di persone. Talvolta davvero irriverenti e ormai utilizzati da tutti, la loro forza sta nel catturare l’attenzione immaginativa degli utenti online: il modo in cui diventano virali è proprio riuscendo a far immedesimare le persone, che penseranno “succede anche a me!”. Il sentimento di coinvolgimento è essenziale alla riuscita del meme, che funziona grazie alla diffusione ripetuta e che si propaga proprio come un gene nell’etere di internet. È come se si riuscissero a creare legami, segnalando l’appartenenza a una comunità che non sempre condivide una vicinanza fisica.

Sono un metodo comunicativo versatile, certamente informale, ma efficace. Il rapporto tra la parte iconica, quella dell’immagine per intenderci, e quella verbale è la chiave del successo di questo fenomeno: sono capaci di riassumere concetti complessi in pochi secondi, spesso con un’ironia che colpisce dritto nel segno.

Il lato oscuro della viralità: il diritto all’oblio

Non tutti però hanno scelto di diventare simboli virali. Ed è qui che la riflessione si fa più complessa. L’altro lato dei meme riguarda infatti il diritto all’oblio. Molti dei volti oggi famosissimi – come Bad Luck Brian o Overly Attached Girlfriend – sono diventati per caso la base di una quantità esorbitante di meme; il tutto senza autorizzarlo. Si è trattato di un fenomeno fuori controllo, impossibile da fermare e che ha avuto ripercussioni nella vita reale. Emblematico è il caso di Ghyslain Raza, passato alla storia come Star Wars Kid: un video girato per gioco è stato diffuso senza il suo consenso, provocando una tempesta di prese in giro inarrestabile. Questo tipo di esposizione solleva interrogativi sempre più attuali sul diritto all’oblio: garantire l’anonimato e il diritto di essere dimenticati è un’impresa titanica, quando parliamo della rete. Questo tipo di esposizione solleva interrogativi sempre più urgenti sul diritto all’oblio: è possibile davvero scomparire dalla rete? In teoria, sì; nella realtà… praticamente impossibile.

L’ambiente digitale è privo di confini ed è complicato riuscire a mantenere il controllo. La legge prevede la possibilità di rimuovere contenuti lesivi, ma nel concreto, riuscire ad applicare questo diritto è difficile.

Foto di base per il meme di overly attached girlfriend, cioè fidanzata eccessivamente attaccata

La lingua dei meme: tra ironia e grammatica

I meme attirano attenzione anche tra gli studiosi della lingua e tal proposito, nel settembre del 2023, è stato pubblicato un libro, “La lingua dei meme”, edito da Carocci editore e curato dai professori De Fazio e Ortolano. Un esile manuale che cerca in tutti i modi di stare al passo con la straordinaria velocità con cui la lingua cambia e si trasforma, in particolare nel mondo virtuale. L’italiano digitale o digitato è infatti una varietà ancora da studiare, dal profilo linguistico e sociolinguistico; quindi, è indiscutibile il fatto che questo libro vada a colmare una lacuna negli studi. Si tratta infatti di un modo di comunicare talmente rapido, da avere già alcuni meme definiti di vecchia generazione (“vecchia” per modo di dire, perché parliamo di nemmeno dieci anni fa; eppure, online, il tempo ha tutta un’altra concezione).

Nel volume, grande attenzione è dedicata soprattutto al codice verbale adottato da questo tipo di vignette: ne risulta che l’italiano utilizzato sia sostanzialmente corretto, di uso medio, in cui ricorrono elementi tipici del linguaggio orale. A differenza di altri tipi di scrittura online, la lingua dei meme è piuttosto curata ed esiste anche un ampio filone (soprattutto nei meme in lingua italiana) che si occupa di ironizzare proprio sulla correttezza dell’italiano. Battute sul congiuntivo, l’uso scritto di “qual è” con l’apostrofo, e molti altri.

Certo, c’è anche il rischio di risultare cringe (anglicismo ormai entrato nell’italiano giovanile, che indica qualcosa di imbarazzante o fuori luogo), soprattutto quando il mezzo è utilizzato da chi non ha familiarità con il linguaggio dei social. Si rischia cioè di sembrare un po’ fuori luogo nell’affrontare un argomento che non è sentito affine. Questo spiega perché il libro sia interessante da un punto di vista scientifico, ma meno efficace a livello culturale e sociale: principalmente perché gli esempi proposti sono in realtà poco pertinenti e secondariamente perché forse è sfuggito che il meme è anche altro. Diamo però atto del fatto che i meme, a riprova della loro universalità, siano un linguaggio adottato non solo dai giovanissimi, ma anche da chi ha da un pezzo superato il mezzo secolo di vita. Insomma, un codice semiotico davvero ampio, anche se per essere compreso necessita di specifiche conoscenze.

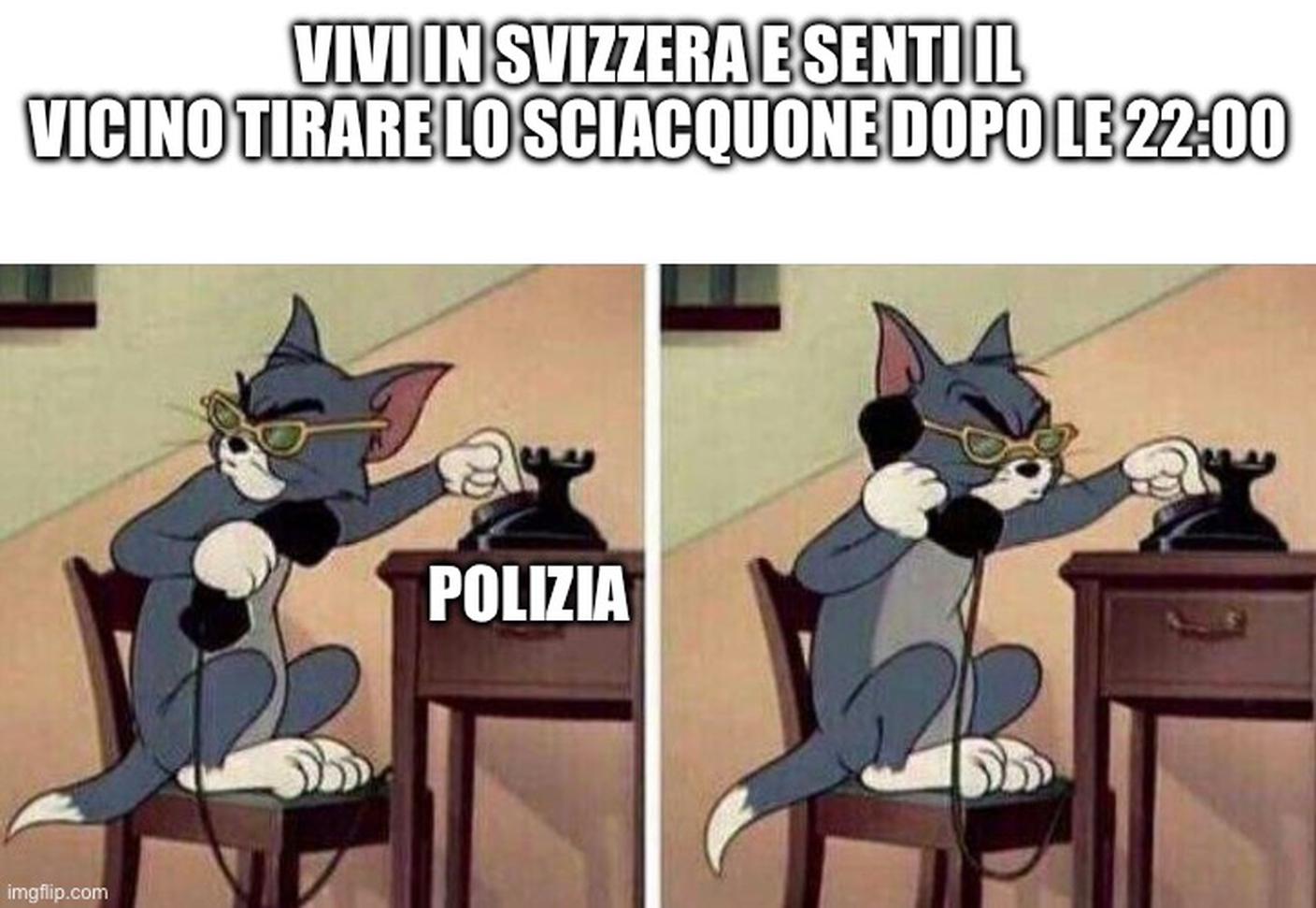

Qui arriviamo infatti al fulcro: per comprendere il meme bisogna essere in grado di cogliere il riferimento - solitamente implicito – tra l’immagine e la didascalia. Se la parte visiva solitamente attinge alla cultura pop, ai film, a cartoni animati, a personaggi famosi, la didascalia si riferisce a qualcosa di estremamente quotidiano e reale, così che l’utente possa sentirsi direttamente coinvolto.

Quando i meme fanno politica: satira digitale e opinione pubblica

I meme hanno gradualmente aumentato la loro influenza, arrivando a interessare anche la scena politica. Non è infatti così inconsueto ritrovare vignette che facciano riferimento a temi politici o economici di grande spessore.

Il loro carattere satirico si adegua perfettamente a questo tipo di comunicazione, non deve quindi stupire che i meme possano trattare anche argomenti alti, e non unicamente temi amichevoli. Sono a tutti gli effetti uno strumento per influenzare l’opinione pubblica, utilizzati anche per promuovere campagne elettorali. Semplici da creare e virali per natura, sono utili per semplificare argomenti complessi in contenuti facilmente comprensibili anche alle masse, spesso con toni provocatori o irriverenti. Durante le elezioni o in periodi particolarmente delicati, come la pandemia da Coronavirus, i volti di alcuni noti politici – il ministro Matteo Salvini o l’ex premier Giuseppe Conte – sono diventati (spesso loro malgrado) la base per la creazione di molti meme virali.

Pubblico ampio o ristretto? A voi la scelta!

E il bello è che possiamo davvero renderlo “nostro”. Chiunque può creare e diffondere un meme, tanto che risalire all’autore originale di una di queste vignette è praticamente impossibile. Inoltre, possiamo decidere liberamente a chi rivolgerci: possiamo farci capire da un pubblico molto ampio, come tutti coloro che hanno un fratello, oppure da un gruppo più ristretto, come gli appartenenti a una determinata nazione, fino ad arrivare a una cerchia molto specifica, come i compagni di classe, magari facendo riferimento a un docente o a un dettaglio particolare di una scuola. La scelta è tutta nelle mani dei creatori.

Meme a pubblico ristretto: la battuta si basa sulla conoscenza delle severe regole di quiete notturna in Svizzera

I meme sono ironici, questo lo abbiamo capito. Ma sono anche molto di più. Una forma d’arte? Una lente culturale e sociale? Una miccia politica? Forse. Certamente sono un codice linguistico variegato e interessantissimo, che ancora va osservato e studiato. Dietro a una battuta si nasconde spesso una riflessione più profonda su come scegliamo di comunicare e su chi scegliamo di essere nel mondo online.

Da orgoglio nazionale a Meme. Ignacio Peyrò pubblica un libro su Julio Iglesias

La corrispondenza 10.04.2025, 07:05

Contenuto audio