Nel 1976 nasceva Cipputi, la celebre maschera disegnata da Altan: tuta blu, berretto in tinta, fazzoletto rosso, occhiali spessi e un sorriso amaro. Simbolo del metalmeccanico lombardo iscritto al PCI, Cipputi rappresentava la rassegnazione e l’ironia della classe operaia. Oggi, a cinquant’anni dalla sua nascita, il suo mondo non esiste più. Ma Cipputi è davvero scomparso?

Ne hanno discusso a Alphaville Barbara Antonioli Mantegazzini, professoressa ordinaria di Economia pubblica e politiche per la sostenibilità alla SUPSI, e Tiziano Bonini, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Siena, intervistati da Natascha Fioretti.

I nuovi volti della classe operaia

«Una volta era più semplice individuare la classe operaia» spiega Antonioli Mantegazzini. «Normalmente includeva persone occupate nel settore secondario, con formazione medio-bassa, lavori manuali e ripetitivi, stipendi contenuti e scarso potere contrattuale. Oggi non è più così: abbiamo diverse sfumature di Cipputi. Operai specializzati, ma anche lavoratori dei servizi, magazzinieri, operatori dei call center o giovani professionisti. Quello che li unisce non è un settore, ma una condizione: orari irregolari, salari stagnanti, scarsa capacità di contrattazione. Cipputi non è scomparso, ha solo cambiato volto».

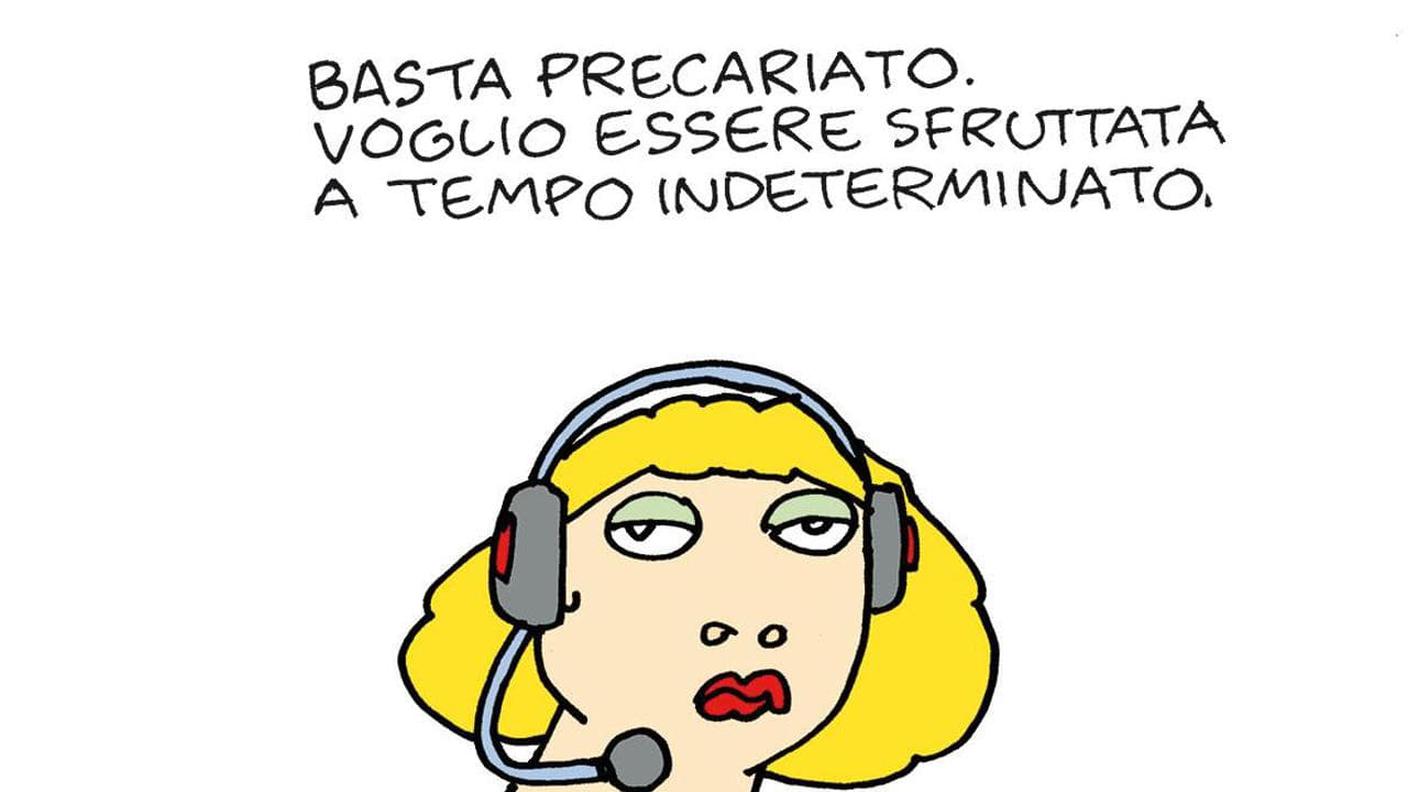

E Tiziano Bonini aggiunge: «Oggi i nuovi operai sono cognitivi. I lavori si possono eseguire davanti a un computer. Condividono però con Cipputi precarietà, alienazione e fatica. Pensiamo ai data workers, che puliscono i dati per allenare le intelligenze artificiali, o ai moderatori dei social network. È un lavoro cognitivo ma instabile, ripetitivo».

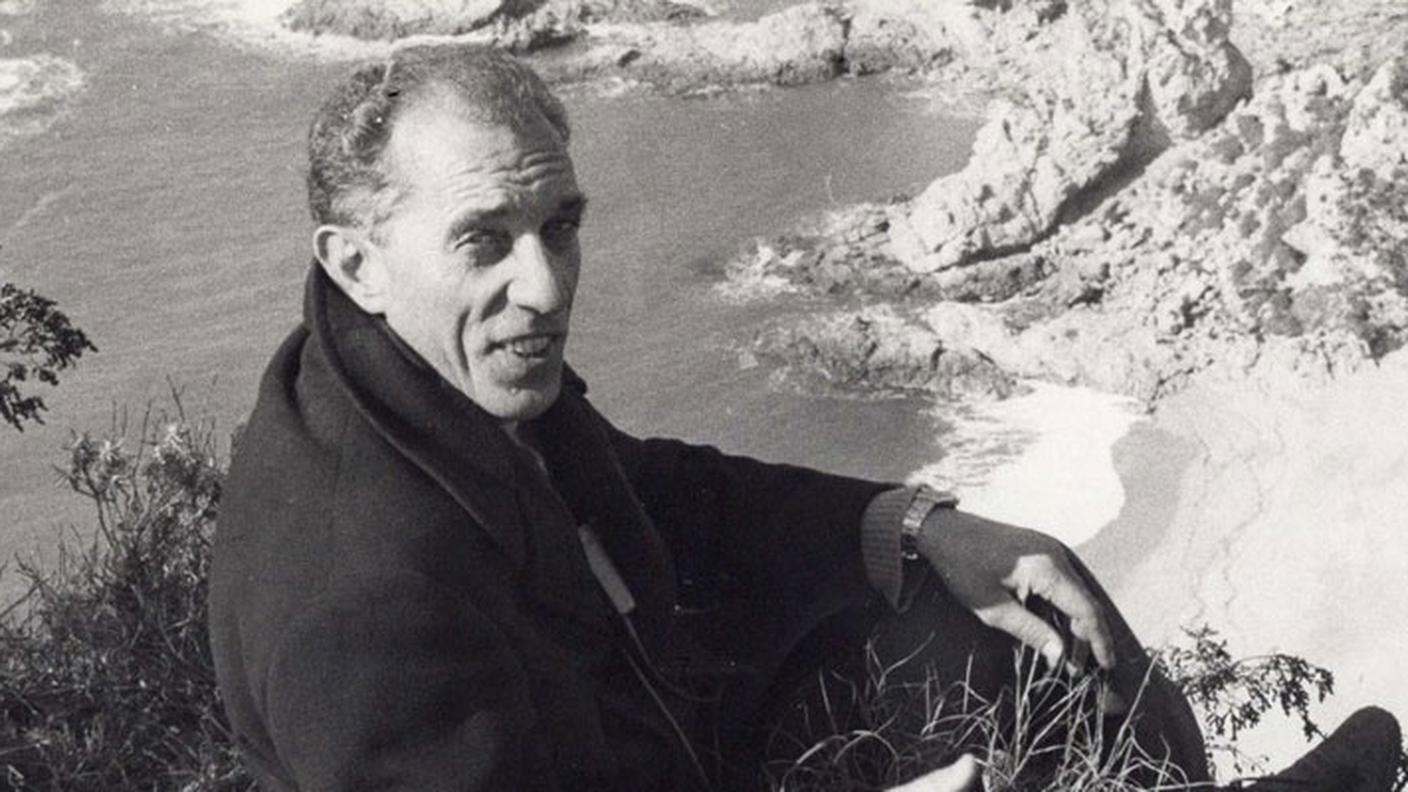

Vignetta di Altan

Dalla fabbrica all’algoritmo

L’universo dei “fragili del lavoro” si è ampliato: nelle vignette di Altan oggi ci sono rider, cameriere, badanti. Bonini sottolinea come «non esista più un’unità di spazio e di tempo nel lavoro. L’isolamento è una delle caratteristiche tipiche dei lavori contemporanei […] governato sempre più dalle piattaforme digitali».

Anche Francesca Antonioli Mantegazzini sottolinea come il lavoro oggi sia molto più frammentato e individuale rispetto al passato: « Negli anni Settanta, con lo Statuto dei lavoratori, c’era un forte senso di appartenenza collettiva […] Oggi le tutele sono più complesse, ma anche più frammentate: rispecchiano un mercato del lavoro differente e non sempre riescono a dare coerenza a quello che è il senso di appartenenza e rappresentanza di questi soggetti».

Sindacati e nuove forme di solidarietà

E che forza hanno oggi i sindacati? Continuano a essere importanti, osserva Francesca Antonioli Mantegazza, ma devono fare i conti con nuove regole del gioco: «È più difficile far fare massa critica ai lavoratori». Carlo Bonini conferma che «nel caso dei rider, per esempio, la frammentazione rende difficile organizzarsi». Tuttavia, aggiunge, «in molte parti del mondo nascono nuove forme di sindacalizzazione e solidarietà dal basso. È un po’ un reinventare… è un processo dinamico». In un contesto lavorativo sempre più individualizzato e governato da piattaforme, la rappresentanza non scompare, ma si trasforma. E cerca nuove strade per restare viva.

Vignetta di Altan

L’illusione dell’autoimprenditorialità

Il termine “piattaforma” sembra suggerire neutralità, ma in realtà nasconde una struttura profondamente sbilanciata. Come spiega Carlo Bonini, «“piattaforma” è una scelta terminologica che cerca di sottolineare la neutralità, ma queste tecnologie non lo sono per niente». Si presentano come mercati dove domanda e offerta si incontrano, trattando tutti come partner, ma senza riconoscere alcun rapporto di dipendenza. Ai lavoratori viene fatto credere di essere imprenditori di sé stessi — come accade, ad esempio, con chi offre servizi di pulizia tramite app — ma, sottolinea Bonini, «questa non è autonomia: è precarizzazione. Si scarica su di loro l’incertezza dell’imprenditore senza offrire protezioni».

Su questo punto concorda anche Francesca Antonioli Mantegazzini, che chiarisce: «Non si tratta di vera imprenditorialità e progettualità. È una risposta obbligata a un mercato del lavoro che sta cambiando». L’idea di autonomia, secondo lei, è spesso una narrazione che maschera lo spostamento del rischio economico sul lavoratore. «Il mercato del lavoro ha una velocità molto più rapida delle organizzazioni, come i sindacati, che per definizione hanno tempi più lunghi di adattamento».

Dal posto fisso alla mobilità continua

Un tempo un operaio sposava l’azienda per la vita. Oggi non più. Il lavoro frammentato e la possibilità di cambiare datore di lavoro, osserva Francesca Antonioli Mantegazzini, «possono essere anche una conquista». Le nuove generazioni, infatti, cambiano impiego più spesso, cercando coerenza con le proprie idee progettuali. «L’operaio esiste ancora, ma è diverso: lavora con l’automazione, combina competenze manuali e tecnologiche. L’industria rimane comunque una parte importante dell’economia […] ma il senso di appartenenza collettiva si è smussato».

Vignetta di Altan

Carlo Bonini amplia la riflessione: «Oggi ci sono operai tradizionali e nuovi operai portati soprattutto dalle piattaforme. Il lavoro è sempre più individualizzato e precario […] ma anche in questo contesto fortemente competitivo e precarizzato emergono tantissime forme di solidarietà e cooperazione». Secondo lui, «forse l’identità collettiva non è completamente da buttare o da ignorare».

I nuovi cipputi nell’era del capitalismo digitale

Alphaville 06.10.2025, 12:05

Contenuto audio