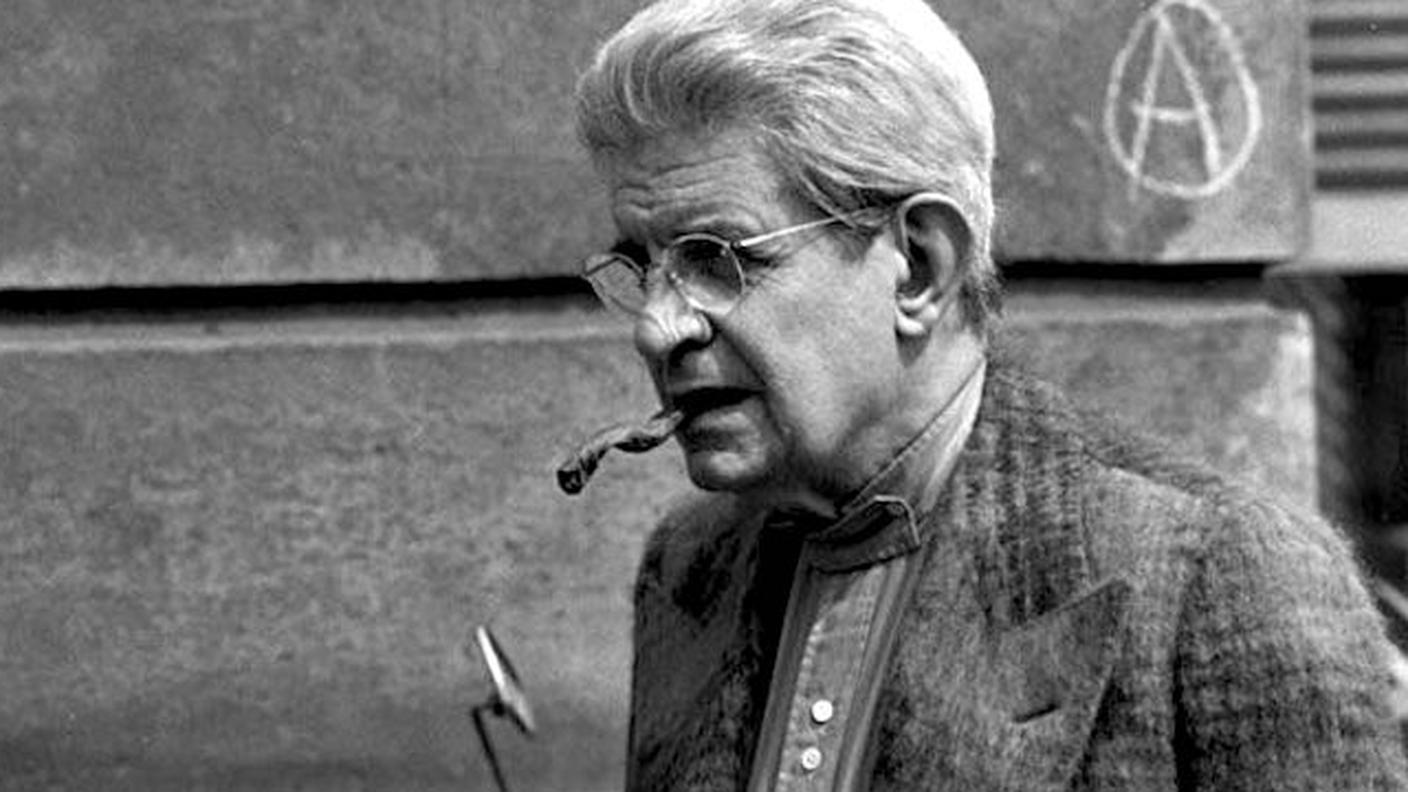

A osservare le fotografie che lo immortalano in giovinezza, si direbbe che Jacques Lacan (Parigi, 1901-1981) fosse già se stesso fin dal principio.

In un ritratto di famiglia del 1915 lo vediamo svettare sugli altri con fare beffardo, il libro aperto nella sinistra e, negli occhi, come un segno di sfida a chi guarda; la stessa aria da fuorilegge la ritroviamo in una foto del 1928, dove pare scrutarci con sarcasmo mentre indossa i panni da lavoro in guardia medica. Ebbene, se compariamo queste due immagini ad altre più celebri – come quelle che lo vedono assediato dagli studenti nel corso dei suoi seminari – riconosciamo lo stesso atteggiamento: quello di chi sa cosa vuole.

Jacques Lacan discendeva da una dinastia di fabbricanti di aceto e agenti di commercio per i quali gli ideali fondamentali erano quelli tipici della Francia benpensante e strettamente cattolica (il fratello entrerà nell’ordine dei benedettini). Suo padre Alfred, uomo mediocre e sottomesso, lavorava presso la ditta Dessaux, dove prima di sposarsi era stato introdotto dal temibile nonno Émile. Quest’ultimo, marito della sorella del padrone e genitore tirannico, era invece il classico «esemplare esecrabile di piccolo borghese» che esercitava la propria autorità con la forza.

Determinato ad emanciparsi dal gretto contesto delle proprie origini, il ragazzo dovette formarsi in un ambiente poco affine al proprio spirito ribelle – il collegio Stanislas – in cui ricevette una formazione classica rigorosamente «chiusa alla modernità». Ma con lo scoppio della Grande guerra il cortile dell’istituto venne convertito in ospedale da campo e, come scrive Élisabeth Roudinesco nel suo discusso Jacques Lacan. Profilo di una vita, storia di un sistema di pensiero (Raffaello Cortina Editore, 1995), fu forse qui, di fronte allo «spettacolo degli arti amputati», che nacque in lui «il desiderio di intraprendere la carriera medica».

Lettore di Spinoza e di Nietzsche, già in contatto con scrittori del suo tempo quali Gide, Claudel e Breton, Lacan cominciò il proprio percorso in materia specializzandosi in psichiatria con de Clérambault: studiò presso la clinica Saint-Anne, all’Infermeria speciale della Prefettura di polizia e all’ospedale Henri-Rousselle, per ottenere infine il diploma nel 1931. Svolse anche uno stage di alcuni mesi al Burghölzli di Zurigo, dove ai primi del secolo Jung e Bleuler avevano preso a sperimentare «una nuova lettura della follia» sotto l’influsso delle scoperte di Sigmund Freud.

Com’è noto sarà proprio al nome del padre della psicoanalisi che quello di Lacan si legherà quando, attraverso la sua pratica clinica e speculativa, egli sancirà la necessità di un deciso ritorno a Freud secondo una rinnovata lettura della sua opera.

Analizzato da Loewentsein, divenne membro della Société psychanalytique de Paris (ente da cui poi si dimetterà fondando, dapprima, la Société française de psychanalyse e, successivamente, l’École freudienne de Paris) mentre già bazzicava gli ambienti letterari del surrealismo: fra le sue frequentazioni importanti si possono ricordare quelle con Drieu La Rochelle, Bataille e Salvador Dalì. Altro aspetto fondamentale lo si avrà nel suo avvicinarsi sempre più alla filosofia attraverso i corsi di Koyré e Kojève per arrivare alle sue personali interpretazioni di Hegel ed Heidegger (senza contare quelle che saranno le amicizie con figure quali Merlau-Ponty e Louis Althusser).

E una delle particolarità della rilettura della dottrina freudiana compiuta da Lacan risiederà proprio in questa molteplicità di lenti di ingrandimento con cui guardare alla «scoperta viennese»: come afferma Antonio Di Ciaccia – suo traduttore in lingua italiana – egli prende Freud «e poi gli manda un laser di traverso (…) che non viene mai dalla psicoanalisi».

Ulteriore caratteristica in questo senso è quella che vede, secondo Lacan, l’inconscio freudiano articolato come un linguaggio, vale a dire un sistema di segni decifrabili attraverso la cui lettura è possibile localizzare il manifestarsi di una pulsione a cui è dato il nome di godimento.

Contrariamente a quanto si potrebbe credere, il godimento non è il piacere ma – come direbbe Freud – un suo «al di là» irragionevole, il cui fine non è il bene dell’individuo quanto, piuttosto, la cieca riproduzione di un meccanismo senza scopo. Tale meccanismo è ciò che soggiace alla rete dei segni e da cui dipende molto dei disastri che colpiscono la vita di ognuno.

Ma il pensiero lacaniano è estremamente più vasto, complesso e oscuro di una breve formula. La sua peculiarità è quella di essere, come afferma sempre Di Ciaccia, «isomorfo all’inconscio» e, pertanto, non fissabile una volta per tutte. Dal 1953, prima alla clinica Saint-Anne e poi all’École pratique des hautes études, egli ne proporrà una pubblica esposizione attraverso un appuntamento fisso, durante il quale analisti in formazione, studenti e curiosi andranno via via crescendo. Parliamo dei seminari del mercoledì.

Unitamente ai due volumi degli Scritti, i seminari, la cui cura di trascrizione fu affidata a Jacques-Alain Miller a partire dal 1972, rappresentano certo il lascito fondamentale del percorso di Jacques Lacan. Lettura impervia, di difficile accesso per chi non è passato attraverso il viaggio analitico – ma pure per chi ci è passato – essa testimonia, per usare un’espressione di Carmelo Bene, dell’impossibile «eredità di un geniale clown che non ha lasciato nemmeno le briciole del suo spericolato andar fuori di strada». A chi volesse approcciare quest’opera, così come altre del grande psichiatria e analista, si ricorda che in lingua italiana i suoi titoli sono tutti disponibili presso Einaudi e Astrolabio.

L’interpretazione dei sogni

Laser 27.08.2012, 02:00

Contenuto audio