Il 22 agosto 2014 tenni in Trentino una conferenza dal titolo “L’Avez del Prinzep: com’era il clima 230 anni fa?” L’Avez del Prinzep, l’abete bianco più maestoso d’Italia forse d’Europa, allora era ancora in piedi e svettava fino a 52,15 m d’altezza. La sua età era valutata pari a circa 230 anni e poiché ogni anello di accrescimento del tronco conserva le tracce delle anomalie meteorologiche annuali, quell’albero era uno dei pochi esseri viventi che avessero una memoria climatica così lunga e senza soluzione di continuità. (…) Possiamo dunque ipotizzare che l’abete nacque attorno al 1767 durante la piccola età glaciale quando già esistevano in Italia alcuni osservatori meteorologici i quali hanno registrato in modo più rigoroso, tramite strumenti appositi le variazioni climatiche.

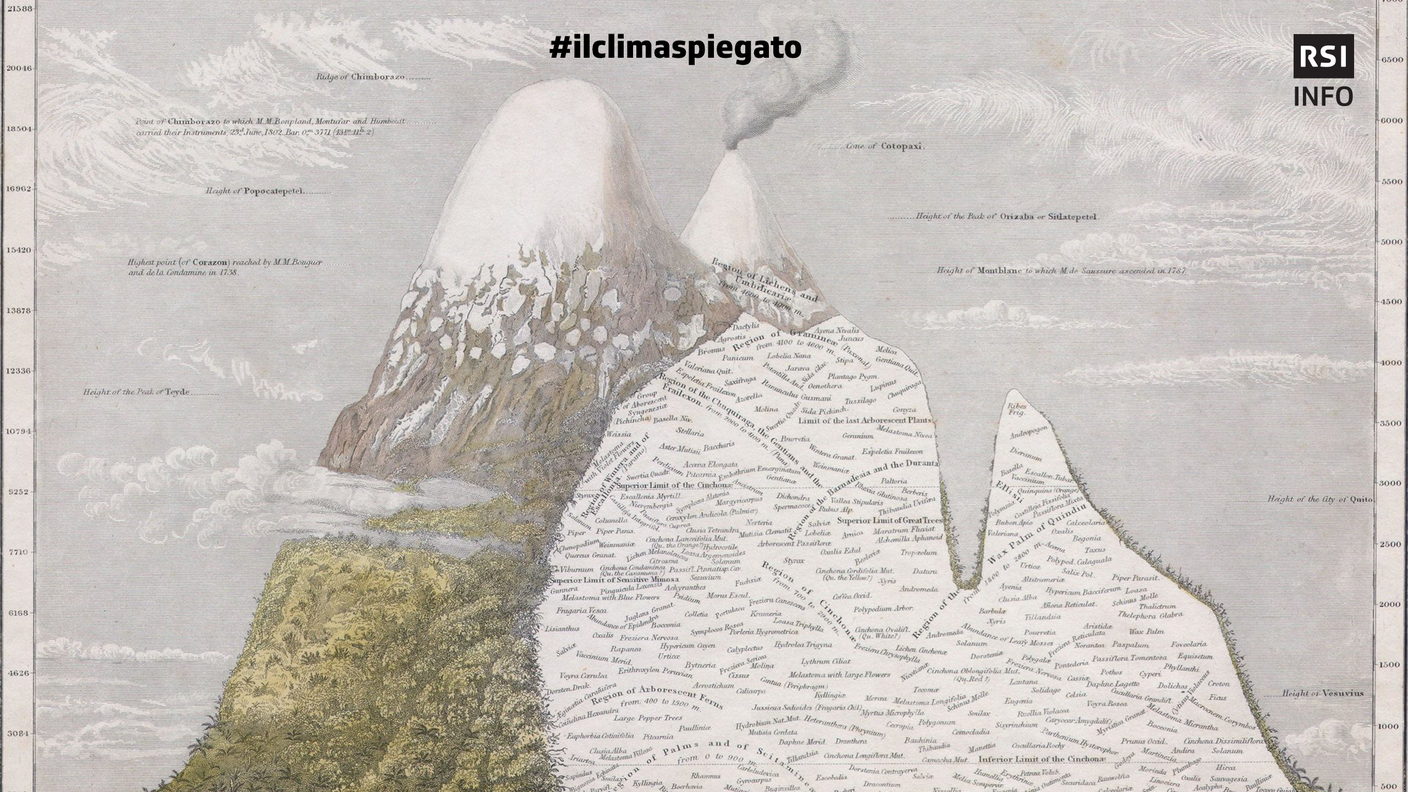

È con il ricordo del maestoso Avez del Prinzep che Luca Mercalli apre il suo saggio: Breve storia del clima in Italia. Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale (Einaudi, 2025), un viaggio affascinante che parte dall’ultima glaciazione e giunge all’attuale riscaldamento globale. L’albero, testimone silenzioso di trasformazioni climatiche secolari, simboleggia il clima come elemento vivo, in costante mutazione. Attraverso gli anelli di accrescimento del suo tronco – veri e propri archivi naturali – si può infatti ricostruire il clima anno per anno, fino alla sua nascita nel pieno della Piccola Età Glaciale. Un testimone importante della storia del clima, le cui misurazioni sistematiche non vanno oltre tre secoli, ma di cui, come scrive Mercalli abbiamo «una memoria scritta molto più lunga, dell’ordine di un paio di millenni e una ancora più estesa se ci basiamo sulle misure indirette di fenomeni geochimici e biologici che hanno mantenuto traccia di relazioni con fenomeni atmosferici».

Una storia fin qui poco studiata e anzi trascurata, malgrado esista ormai una enorme quantità di informazioni; anche e soprattutto in Italia, territorio ricco di fonti e dati, come osservatori meteorologici storici, cronache, documenti d’archivio e indicatori ambientali (oltre agli anelli degli alberi, ad esempio, i sedimenti lacustri e i pollini fossili). E che ha avuto, come leggiamo nella Prefazione a cura di Christian Rohr, professore ordinario di Storia del clima e dell’ambiente all’Università di Berna: «un ruolo centrale nello studio del tempo e del clima fin dalle prime fasi, dall’invenzione del termometro da parte di Galileo Galilei (1597) e del barometro da parte di Evangelista Torricelli (intorno al 1643), alla prima rete di misurazione strumentale del tempo dell’Accademia del Cimento alla corte del granduca Ferdinando de’ Medici».

Malgrado questo, scrive Mercalli, «per gran parte del Novecento la storia climatica è stata ignorata negli ambienti della storia con la S maiuscola. Gli eventi meteorologici estremi con le lente derive climatiche erano considerati accidenti locali e temporanei non in grado di influenzare il corso degli eventi umani».

Come spiega ancora il climatologo torinese, per quasi tutto il secolo scorso la storiografia ha ignorato l’influenza del clima nel tentativo (comprensibile) di prendere le distanze dalle teorie deterministiche che tra Ottocento e primo Novecento sfociarono in teorie razziste secondo cui, ad esempio, il clima caldo renderebbe gli africani indolenti e poco inclini allo sviluppo culturale. Finendo però per commettere l’errore opposto: ritenere che il clima non abbia avuto – e non abbia – alcuna influenza sul corso della storia umana, mentre oggi sappiamo che ne è spesso protagonista.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/scienza-e-tecnologia/La-paleoclimatologia-un-tuffo-nel-clima-del-passato--2584359.html

Ad ostacolarne una visione integrata si è aggiunta poi, fino ai giorni nostri, anche la frammentazione disciplinare tra paleoclimatologi, geologi, agronomi, storici, paleopalinologi (coloro che studiano i pollini e le spore fossili per ricostruire la storia della vegetazione e del clima nel passato) economisti, agronomi…E così Mercalli, mettendo a frutto la competenza del climatologo, la tenacia e l’entusiasmo decennale del ricercatore e la passione del divulgatore, ha intrapreso la stesura di questo saggio che si offre come una sintesi mirabile di quell’immenso patrimonio di informazioni sul clima del passato che l’Italia conserva, dall’ultima glaciazione (terminata 11’700 anni fa circa, quando l’affermarsi di un clima mite e abbastanza stabile permise lo sviluppo della civiltà umana così come la conosciamo) al riscaldamento globale in corso.

Il suo è un viaggio cominciato in realtà quarant’anni fa, quando, ancora studente, aveva iniziato a raccogliere e organizzare materiali. Un percorso lungo e appassionato che unisce le scienze naturali e quelle umane, intrecciando fonti archivistiche e dati ambientali: dalle cronache storiche, dagli annali e dai documenti notarili che registravano, ad esempio, l’esenzione dalle tasse dopo un’alluvione, fino agli indicatori geochimici come i pollini fossili, gli anelli di accrescimento degli alberi, le variazioni dei ghiacciai, i sedimenti lacustri, le torbiere, le grotte e le stalattiti.

Il libro offre un’analisi completa e accessibile dell’evoluzione climatica dell’Italia, fornendo un quadro dettagliato del passato e una prospettiva chiara sul futuro, alla luce del riscaldamento globale. Perché la prospettiva storica (che spesso ignoriamo, appiattiti come siamo su un presente continuo) è ciò che permette di contestualizzare e capire meglio non solo la situazione odierna ma anche il futuro che ci aspetta, dandoci la possibilità di correre ai ripari.

Così facendo, nella sua Breve storia del clima d’Italia, Mercalli mette in luce, sulla scorta di robusti dati scientifici – tendenze che vanno ben al di là della penisola italiana. Lo fa raccontando con piglio divulgativo interi millenni, e dando conto non solo di molti eventi estremi verificatesi nel passato – raffreddamenti dovuti a eruzioni vulcaniche, siccità che indebolirono l’Impero romano favorendone il declino, diluvi altomedievali – ma facendo anche luce su fatti leggendari e storici alla base di alcune fra le bufale più ricorrenti, come quella di Annibale che attraversò le Alpi con gli elefanti, usata per affermare che «già allora faceva caldo», quando in realtà, la maggior parte degli animali perì proprio a causa della neve e del gelo.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/scienza-e-tecnologia/ilclimaspiegato-tutti-gli-approfondimenti--2805748.html

Ed emergono subito alcuni punti fermi che valgono ben oltre il caso italiano: innanzitutto che la differenza fra l’oggi e gli eventi che hanno costellato il passato è che questi erano prevalentemente orientati sul freddo (l’uomo non ha mai dovuto adattarsi al caldo come invece dobbiamo fare tutti noi e sempre di più dovremo fare in futuro). Inoltre un tempo i cambiamenti climatici erano perlopiù molto lenti (si svolgevano nell’arco di migliaia se non centinaia di migliaia di anni), erano di origine naturale (attività solare, eruzioni vulcaniche...) ed erano localizzati e disomogenei. Oggi, invece, assistiamo a un riscaldamento globale planetario, rapidissimo (avvenuto nell’arco di soli 100 anni), e causato in gran parte dalle attività umane con le emissioni di CO2: per ritrovare la stessa concentrazione di CO2 dobbiamo risalire indietro nel tempo di milioni di anni.

Ma soprattutto: se una volta era il clima a influenzare l’evoluzione umana, oggi è l’uomo a modificare il clima con una velocità mai vista nella storia.

Insomma, stiamo andando verso un clima sconosciuto e imprevedibile, un «territorio climatico inesplorato» segnato da estati torride, inverni sempre più miti (l’inverno che si è appena concluso è stato il sesto più caldo in 220 anni di misurazioni), fenomeni estremi come alluvioni e siccità sempre più frequenti.

Con buona pace di chi afferma che ‘Ha sempre fatto caldo’, uno dei cavalli di battaglia dei negazionisti climatici, espressione che dà anche il titolo all’ultimo libro di un altro meteorologo e climatologo, Giulio Betti, attivo all’istituto di Biometeorologia del CNR e al Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale), anch’egli animato dal desiderio di divulgare, nel modo più rigoroso e al contempo comprensibile e coinvolgente, una tematica tanto complessa quanto soggetta a bufale e menzogne, come dichiarato dal sottotitolo del suo libro: Ha sempre fatto caldo. E altre comode bugie sul cambiamento climatico (Editore Aboca 2024).

Scrive in proposito Betti: «Nonostante la climatologia sia una materia scientifica multidisciplinare tutt’altro che semplice, ultimamente pare diventata il naso di Cyrano, sul quale chiunque sembra poter dire la sua».

Da qui il desiderio di offrire una guida preziosa per i non esperti, chiarendo le banalizzazioni più comuni, la frequente confusione tra meteo e clima, e più in generale contrastando la disinformazione legata ai temi climatici. Betti lo fa con rigore scientifico, uno stile divulgativo vivace e un’ironia ben dosata, già suggerita dalla copertina del libro, dove un dinosauro con occhiali da sole cavalca una tavola da surf con aria beffarda.

Anch’egli privilegia lo sguardo del tempo lungo, fondamentale per comprendere appieno la portata del cambiamento in corso, che ci permette di scoprire per esempio che l’attuale concentrazione di CO2 in atmosfera è la più alta degli ultimi 14 milioni di anni (a rivelarlo è uno studio di 80 scienziati di 16 paesi diversi pubblicato su Science a dicembre del 2023).

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/societa/L%E2%80%99Uomo-e-il-Clima--2395724.html

In tal modo Betti cerca di fare chiarezza nel caos di banalizzazioni che hanno impoverito il dibattito pubblico, smontando molte delle false narrazioni più radicate e «tutte le bugie, le mezze verità e le teorie bislacche – che s’inseriscono non contestualizzate tra riflessioni e dubbi leciti – e che convergono nello stesso contenitore che fa capo a due affermazioni chiave: “è tutto normale” e “è sempre successo”, un tentativo, spesso strumentale, di normalizzare un problema globale che dovrebbe essere affrontato con estremo realismo».

Un approccio non catastrofista, il suo, giacché non si limita a denunciare le bufale e a illustrare la gravità della situazione climatica odierna, ma presenta anche esempi concreti di buone pratiche e strategie di adattamento e mitigazione, messe in atto in contesti diversi, dai paesi più sviluppati a quelli emergenti, come «la rinaturalizzazione dei territori, il ripristino delle aree umide e delle aree verdi, che non sono mera propaganda ecologista, ma Scienza con la “s” maiuscola».

Ghiaccio dal passato

Telegiornale 12.01.2025, 12:30

Insomma anche per Betti, così come per tutti gli esperti di clima, non è più tempo per nascondersi dietro il negazionismo o l’allarmismo, due posizioni opposte per argomentazioni e presupposti, ma accomunate da un effetto paradossalmente simile, ovvero l’inazione; due estremi tra cui, precisa l’autore, si fa sempre più spazio un atteggiamento altrettanto insidioso, che lui definisce “normalismo”: una forma di rimozione più sottile, che riconosce sì l’esistenza del cambiamento climatico, ma lo considera gestibile e tutto sommato sotto controllo.

Uno dei tanti pretesti o stratagemmi per minimizzare procrastinando il momento dell’azione. Il cui primo passo è conoscere, perché solo con la consapevolezza possiamo costruire un futuro più sostenibile.

Temperature dell’acqua in aumento nei laghi e nei fiumi: quali le conseguenze per l’habitat lacustre?

Millevoci 03.07.2025, 11:05

Contenuto audio