Passata la gioia per la fine della seconda guerra mondiale, l’Italia si scopre distrutta, divisa, orfana per i caduti nelle steppe russe, nei deserti africani e nella guerra civile chiamata Resistenza. Ma è un’Italia che vuole risorgere dal ventennio nero. Ha le risorse. La storia recente è stata dominata da un uomo finito a testa in giù a piazzale Loreto, ma in quella secolare sono emersi tanti Grandi, Leonardo da Vinci tra tutti. Tanti fremono per rifare l’Italia. Tra loro quelli che hanno le capacità e i mezzi per farlo e agiscono nei settori strategici. Come quello dell’energia e quello avveniristico dell’informatica. Due uomini spiccano: il pesarese Enrico Mattei e il canavese Adriano Olivetti. Condividono il sogno di un paese civile e democratico, florido e onesto. E indipendente. Lo credono possibile. Ma si sbagliano. E pagheranno caro la loro illusione.

La fine della guerra sancisce un mondo diverso, dominato dai suoi vincitori. Ma la speranza della pace dura poco, giorni più che anni. Tra le potenze maggiori, soprattutto gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, inizia un’altra contesa, chiamata “guerra fredda”. Con la bella Italia nel mezzo. Oltre ad affacciarsi sul Mediterraneo, ha la disgrazia di stare al confine tra l’Est e l’Ovest. Sia Mattei che Olivetti, presi dai loro progetti visionari, danno poca importanza a questo.

Molto li accomuna. Ad esempio una visione non ideologica del mondo: privilegiano il bene dell’Italia, a cominciare da quello dei loro lavoratori e dei territori dove questi operano e abitano. Arrivano a questa condivisione con storie e su strade diverse che la Rete Due ha raccontato negli sceneggiati da me scritti, Mattei, l’abisso italiano e Olivetti, l’utopia resa impossibile (questo - in programma il 25 maggio e il primo giugno - realizzato con la regia di Sara Flaadt).

https://rsi.cue.rsi.ch/rete-due/Mattei-l%E2%80%99abisso-italiano--2821225.html

https://rsi.cue.rsi.ch/rete-due/Olivetti-L%E2%80%99utopia-resa-impossibile--2809969.html

Enrico Mattei, nato in una famiglia modesta col padre sottufficiale dei carabinieri, comincia adolescente a fare il garzone in una conceria. Inizio che lo indirizza verso l’industria chimica e lo porta a essere scelto, nel dopoguerra, come liquidatore dell’Agip (acronimo di Azienda Generale Italiana Petroli, compagnia petrolifera pubblica). Lui, ribelle, fa il contrario. Nel 1953 crea l’Eni (Ente Nazionale Idrocarburi). E lo fa innamorato del suo sogno.

Lo stesso sogno che coltiva Adriano Olivetti. Una comunanza tra i due, maggiore di quanto c’è stato durante il ventennio fascista. Mentre Enrico Mattei imbraccia le armi come partigiano delle formazioni cristiane, col nome di battaglia Este, Adriano Olivetti fa molti compromessi col regime, arrivando persino a iscriversi al partito fascista, contro il parere del padre Camillo, che decenni prima aveva fondato l’azienda produttrice di calcolatori e macchine da scrivere. Anche lui, Adriano, fa comunque la sua parte durante la Resistenza, aiutando partigiani e nascondendo, ad esempio, in una sua casa un grande socialista come Filippo Turati. Entrambi, poi, per sfuggire alle retate nazi-fasciste, trovano rifugio in Svizzera.

Ciò che li accomuna ancora di più emerge a guerra finita, quando si dimostrano i maggiori industriali italiani con un’identica concezione dell’impresa nella società. Nel “piccolo” e nel “grande”. Nel “piccolo”, proponendo una relazione diversa con i lavoratori, che non sono spremuti e malpagati come nelle altre aziende, piccole o grandi come la Fiat. Nello sceneggiato “Olivetti, l’utopia resa impossibile” è ricordata la sorpresa di una delegazione sovietica nel vedere la serenità dei dipendenti della fabbrica di Pozzuoli, tanto da indurli a chiedere spiegazioni ai dirigenti interni, che rispondono che “la fabbrica deve essere un luogo a misura d’uomo… e così che raggiungiamo un livello di produttività superiore agli altri gruppi industriali”. Una filosofia che provoca malumori e critiche in Confindustria. Ma niente di più.

Il problema esplode nel “grande”, al di fuori dei confini nazionali, nel mondo, soprattutto nell’Occidente dei vincitori, perché sia Olivetti che Mattei disubbidiscono agli ordini impartiti dagli Stati Uniti e alle pressioni delle multinazionali e delle lobbies finanziarie. Enrico Mattei lo fa non solo acquistando direttamente il petrolio dai paesi africani e orientali, ma anche stabilendo con questi gli accordi più equi di quanto facciano le cosiddette “7 sorelle” (una locuzione coniata proprio da Mattei per indicare il cartello delle maggiori compagnie petrolifere). Ma l’imperdonabile “delitto di lesa maestà” fatto dall’Eni è quello di commerciare il petrolio con l’Urss e perfino la Cina maoista.

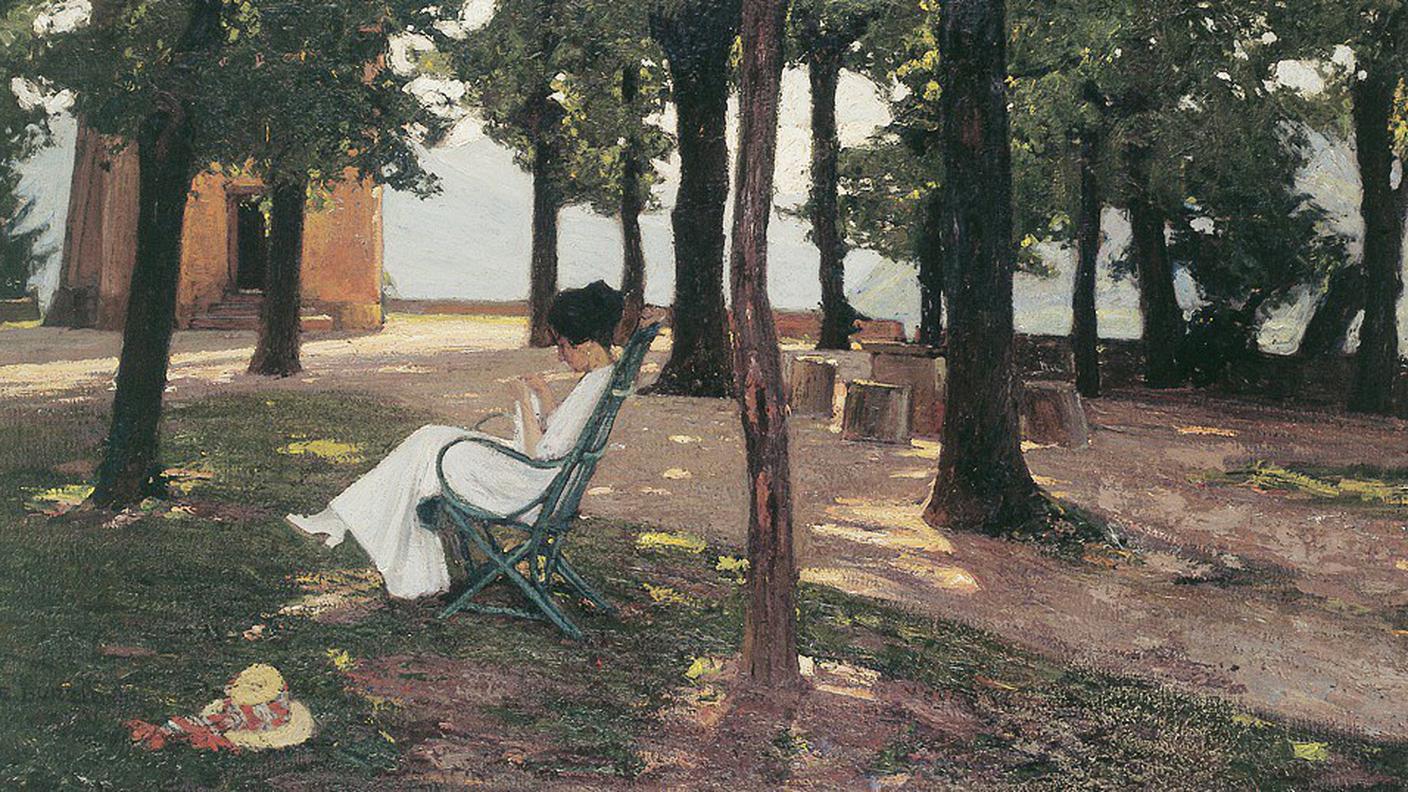

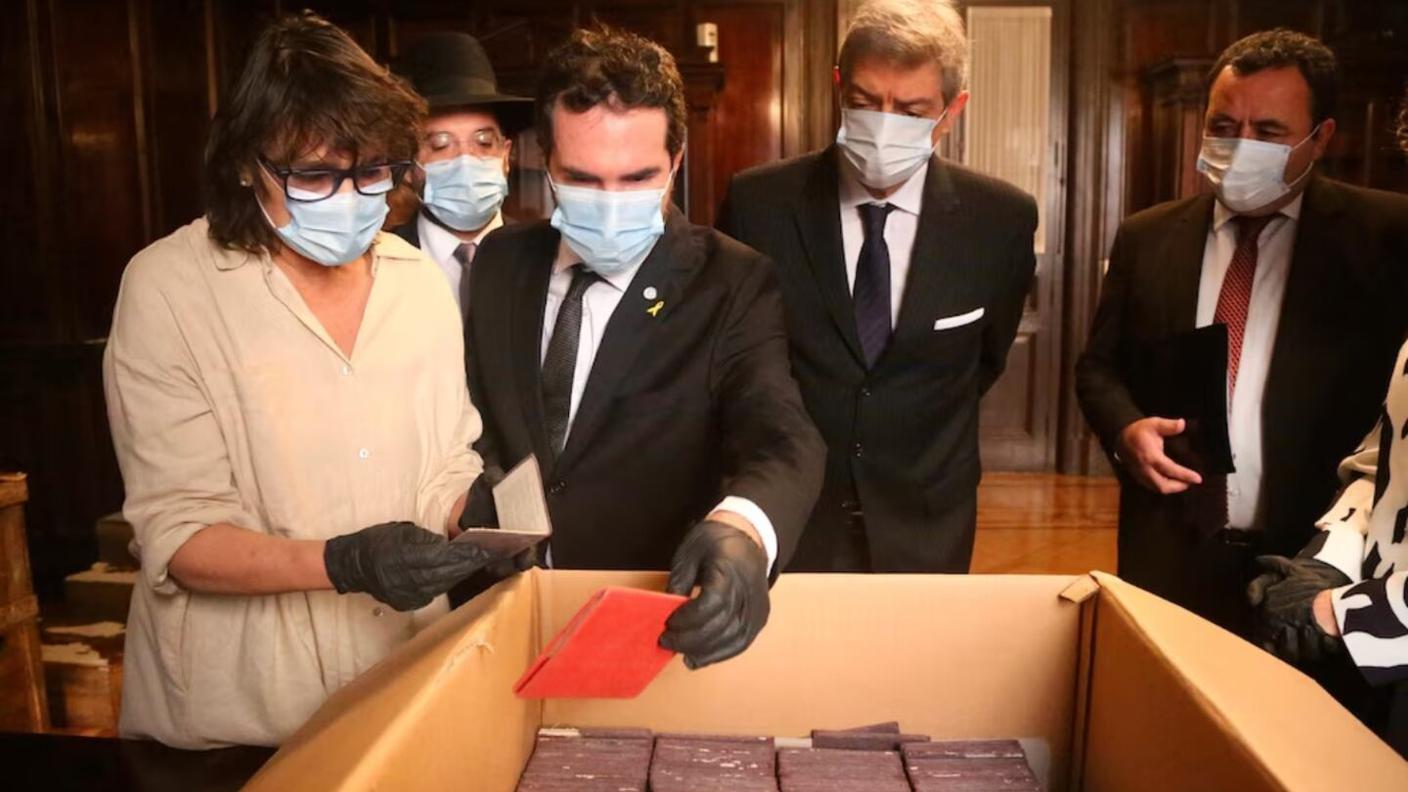

E Olivetti, ugualmente ribelle, fa lo stesso. Non solo vende le sue macchine da scrivere, come la Lettera 22, alle stesse potenze dell’Est (molestando anche i governanti democristiani insediati a Roma), ma osa persino comprare una società statunitense in crisi, come la Underwood. Ma a renderlo un vero e proprio pericolo è l’ingresso della Olivetti nell’industria informatica, strategica anche dal punto di vista militare. Un ingresso trionfale tant’è che produce, grazie al genio del suo più giovane dirigente, Mario Tchou (oltretutto italo-cinese), il primo calcolatore elettronico, l’Elea.

Insomma, i due danno troppo fastidio. E così, tra il 1960 e il ’61, scompaiono: loro due e anche Tchou. Su un treno nei pressi di Aigle, nel Canton Vaud, muore Olivetti di morte naturale, liquidata come ischemia, sebbene non gli sia stranamente fatta nessuna autopsia. Poi Tchou in un incidente stradale, quanto mai inspiegabile, su un cavalcavia a Santhià. E infine Enrico Mattei sul suo aereo personale per una bomba piazzata sotto la cloche in un delitto rimasto completamente impunito, come succede in Italia nella gran parte dei fatti di sangue con implicazioni istituzionali.

E con loro si affossano i loro progetti. I sottotitoli dei due sceneggiati dedicati ai due grandi industriali (“abisso italiano” e “l’utopia resa impossibile”) sono la sintesi tragica delle loro storie, volutamente dimenticate.