Cerimonia ufficiale per il centenario del Patto di Locarno, sabato 4 ottobre al PalaCinema di Locarno, su invito e online dalle 15.30 alle 18.30.

La firma del Patto di Locarno fu un gesto che avrebbe rappresentato un faro di speranza, dando vita a uno “spirito” che, per qualche anno, pose le basi di un dialogo e di un equilibrio internazionale inediti, prima che le ombre della storia tornassero a farsi minacciose.

La Cronologia

28 giugno 1919 - Firma del Trattato di Versailles. La Germania viene pesantemente sanzionata.

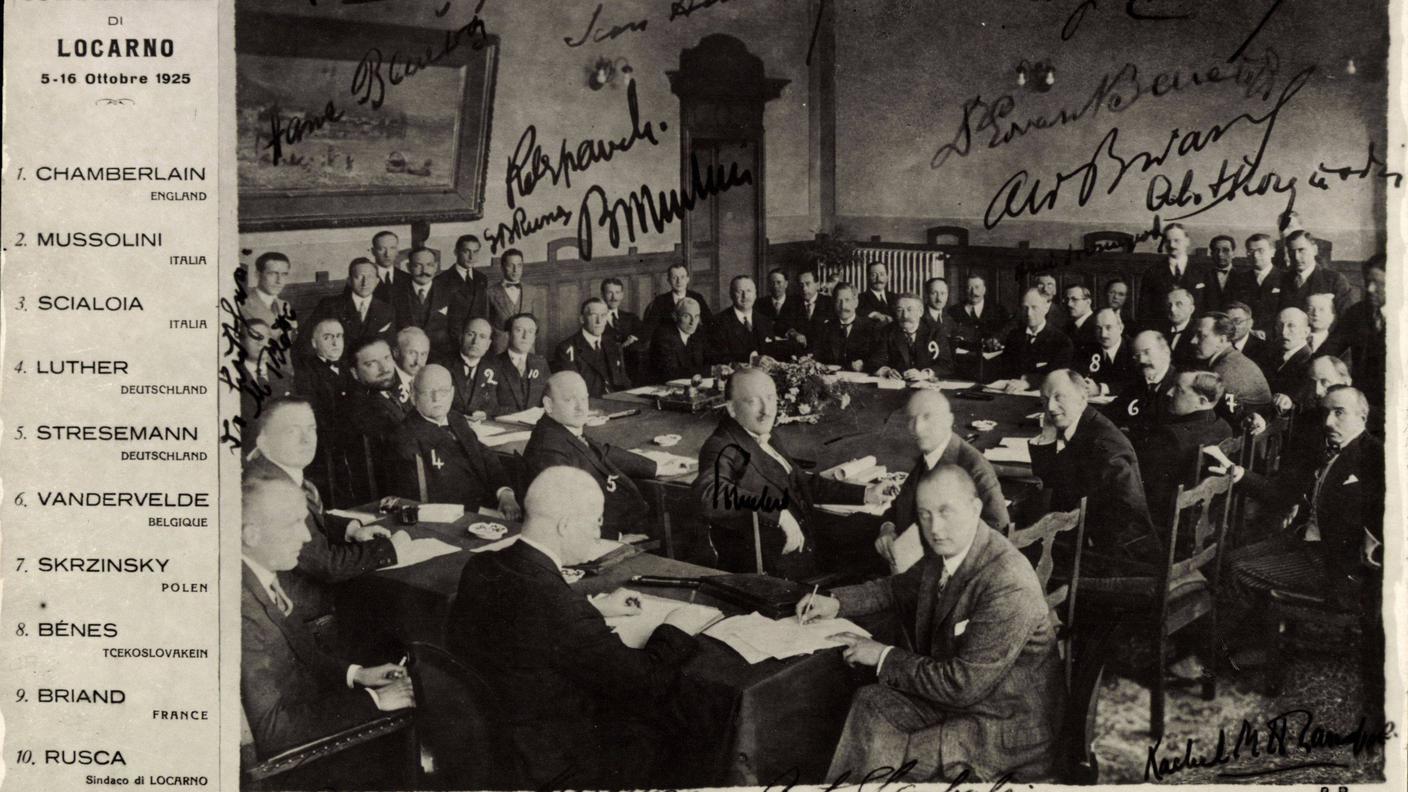

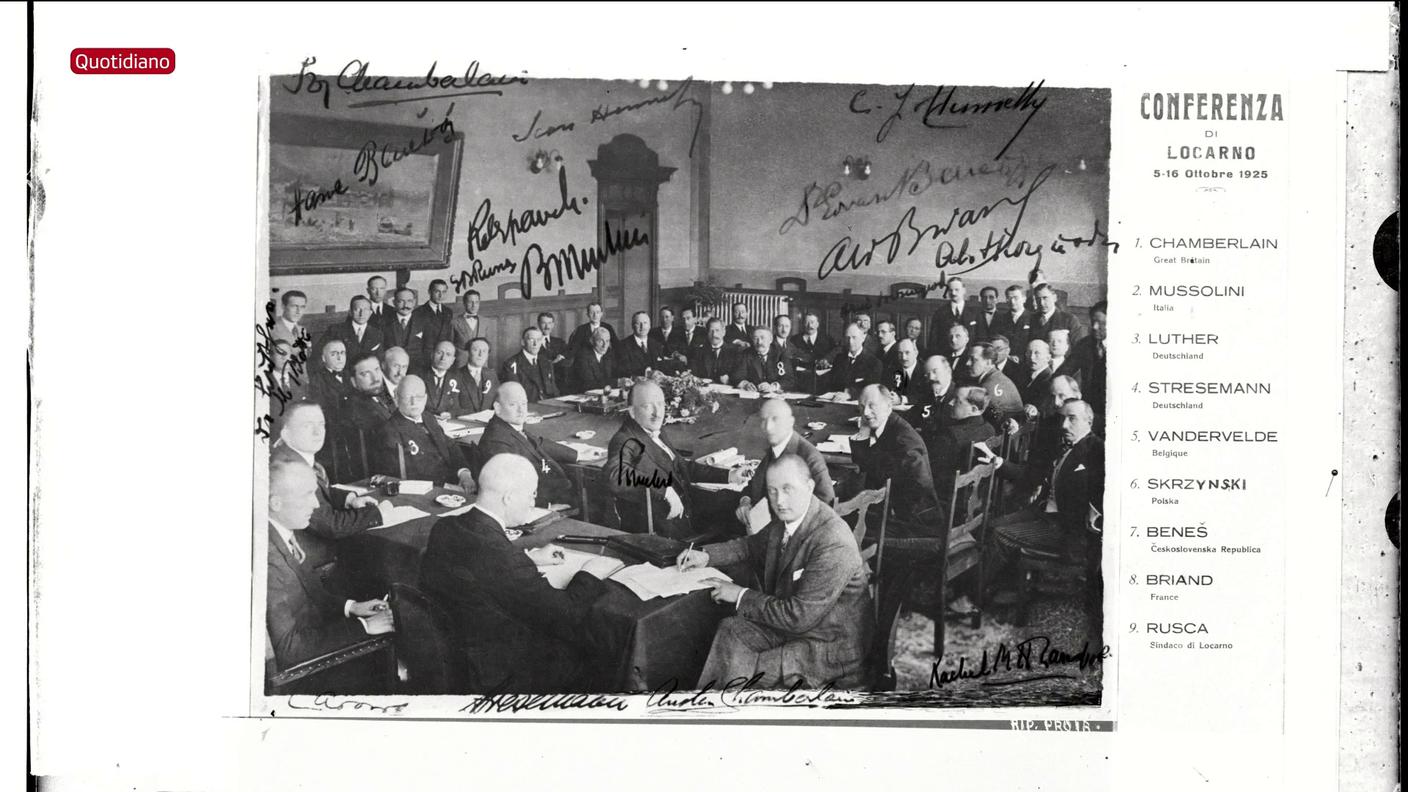

5-16 ottobre 1925 - Conferenza a Locarno

16 ottobre 1925 - Firma ufficiale degli Accordi a Locarno. Nasce lo “spirito di Locarno”.

1° dicembre 1925 - I trattati vengono ratificati a Londra.

1926 - La Germania entra nella Società delle Nazioni.

1933 - La Germania nazista esce dalla Società delle Nazioni.

7 marzo 1936 - Hitler rimilitarizza la Renania, violando il Patto.

A Locarno, sulle quiete rive del Lago Maggiore, le grandi potenze europee si radunarono per siglare un accordo di pace: il Patto di Locarno, un insieme di sette trattati decisi durante la conferenza che ebbe luogo dal 5 al 16 ottobre 1925. Un’intesa tra Germania, Francia, Belgio, Italia, Gran Bretagna, Polonia e Cecoslovacchia, sedute attorno allo stesso tavolo con l’intento di stabilire regole di sicurezza e di alleanza, così da evitare che l’Europa potesse ripiombare nel disastro lasciato dalla Grande Guerra.

La scelta di Locarno quale sede della Conferenza fu dettata principalmente da due motivi: da un lato, la neutralità garantita dalla Svizzera, dall’altro la vicinanza geografica con l’Italia, che rese più agevole la partecipazione di Mussolini - rappresentante di un paese membro permanente del Consiglio della Società delle Nazioni.

In questo contesto nacque l’Esprit de Locarno: quella breve, ma intensa stagione di speranza diplomatica che avrebbe segnato la seconda metà degli anni Venti; un rifiuto della guerra come mezzo di azione politica, l’impegno a rispettare i confini occidentali e la scelta di affrontare i conflitti attraverso il dialogo e l’arbitrato internazionale.

Il patto di Locarno

RSI Info 03.03.2016, 12:45

Il patto

Il cuore dell’accordo fu noto anche come Patto renano, riguardando la smilitarizzazione della regione della Renania e la garanzia delle frontiere occidentali della Germania con Francia e Belgio; il patto mirava infatti in modo particolare a prevenire future aggressioni da parte tedesca. Per limitare la capacità militare sul confine occidentale, la Renania era già stata demilitarizzata dal Trattato di Versailles del 1919, ma con il Patto renano, firmato il 16 ottobre 1925, non solo la Germania, ma anche la Francia, il Belgio, il Regno Unito e l’Italia si impegnarono a rispettare e garantire tale condizione, rafforzando così la stabilità e la pace fra loro.

La “pace” di Locarno

RSI Archivi 08.10.1975, 17:41

Italia e Gran Bretagna rivestirono il ruolo di potenze garanti - impegnandosi a prestare soccorso allo Stato che fosse stato vittima di un’aggressione - mentre altri trattati d’arbitrato bilaterale vennero firmati tra Germania, Polonia e Cecoslovacchia, stabilendo la regolamentazione secondo il diritto internazionale e mediante il ricorso ad una procedura d’arbitrato per eventuali divergenze. La Società delle Nazioni fu infine indicata come organo di risoluzione delle controversie.

100 anni fa la pace a Locarno

Il Quotidiano 30.09.2025, 19:00

Per quanto riguarda proprio la Svizzera, la conferenza fece emergere in modo marcato la figura di Giovan Battista Rusca, avvocato, notaio, procuratore pubblico e poi sindaco di Locarno da 1920 al 1961. Contando sull’amicizia di alcuni dei fautori di una nuova collaborazione tra grandi potenze europee - come Aristide Briand - riuscì infatti nell’intento di portare nella sua città quella conferenza di pace, facendosi carico dell’accoglienza delle delegazioni e affrontando la sfida organizzativa con soli dieci giorni di preavviso; la decisione definitiva fu in effetti presa solo il 26 settembre 1925, quando la Germania accettò la proposta avanzata dal governo francese che vide in Locarno la sede neutrale per avviare i negoziati. L’impegno di Rusca fu poi attestato da diversi riconoscimenti e, soprattutto, dal conferimento del titolo di “Monsieur la Liberté” (DSS, Andrea Ghiringhelli, 2010).

Al contrario, durante i dodici giorni dei trattati, il Consiglio federale mantenne un profilo molto discreto: non inviò delegati ufficiali, non essendo la Svizzera parte attiva nei negoziati, e anche le autorità cantonali seguirono la stessa linea di riservatezza.

Gli accordi di Locarno vennero ratificati ufficialmente a Londra il 1 dicembre 1925, permettendo alla Germania un reinserimento nei meccanismi della diplomazia europea, che culminarono con il suo ingresso nella Società delle Nazioni l’anno successivo, avviando una straordinaria fase di crescita economica.

Dall’ottimismo, al crollo della fiducia

I colloqui di Locarno 1925: il ministro degli Esteri tedesco Dr. Gustav Stresemann, il ministro degli Esteri britannico Austen Chamberlain e il ministro degli Esteri francese Aristide Briand (da sinistra a destra). ADN-ZB

Una diplomazia nuova, che al posto di punizioni e vendette contemplava compromesso e arbitrato. La fase negoziale e la forte attenzione dei mezzi di comunicazione, segnarono dunque una svolta significativa: l’opinione pubblica iniziava a incidere concretamente sulle scelte di politica estera. E lo “spirito di Locarno” divenne sinonimo di distensione, grazie anche a personalità quali Gustav Stresemann, Joseph Austen Chamberlain e Aristide Briand, insigniti del Nobel per la Pace nel 1925 e nel 1926. A Locarno si parlava di sicurezza collettiva e di pace attraverso il dialogo

Nonostante l’entusiasmo iniziale suscitato dal Patto, gli eventi successivi misero tuttavia in luce fragilità e contraddizioni del contesto che andava delineandosi, e il clima di cooperazione degli anni Venti cedette rapidamente il passo, negli anni Trenta, ad una fase segnata dalla crisi economica globale, dall’instabilità politica diffusa e, nel 1933, dalla presa del potere in Germania da parte di Adolf Hitler.

Il punto di rottura si verificò nel marzo 1936, quando la Germania violò apertamente sia il Trattato di Versailles, sia il Patto di Locarno, rimilitarizzando la Renania. Francia e Gran Bretagna denunciano la violazione di fronte a quella sfida, ma l’assenza di un’azione concreta sancì definitivamente la capitolazione dell’efficacia dei trattati, a tutto vantaggio della strategia espansionistica del regime nazista.

Un secolo fa il Patto di Locarno

Il Quotidiano 27.02.2025, 19:00

Il lungo riflesso di Locarno

Il giudizio storico sul Patto di Locarno, con il passare del tempo, si è articolato in interpretazioni contrastanti. Per alcuni studiosi, Locarno ha rappresentato il primo e unico tentativo davvero costruttivo di superare le logiche punitive del Trattato di Versailles, promuovendo una diplomazia fondata sul rispetto reciproco, sulla negoziazione multilaterale e sulla prevenzione dei conflitti attraverso strumenti giuridici. In quest’ottica, Locarno viene concepito come un raro esempio di multilateralismo efficace nell’Europa del primo dopoguerra, in cui le grandi potenze cercarono di costruire un equilibrio di sicurezza condivisa.

La Conferenza di Locarno, il complesso sistema di trattati e il clima politico internazionale che ne era scaturito, è considerata uno dei maggiori eventi della storia europea del XX secolo.

Rodolfo Huber, storico e già responsabile dell’Archivio comunale di Locarno, Swissinfo.ch, 2005

D’altro canto, ci sono studiosi che hanno sottolineato i limiti intrinseci dell’accordo, evidenziando come il Patto si sia concentrato esclusivamente sul fronte occidentale, trascurando volutamente le tensioni aperte a est, in particolare con Polonia e Cecoslovacchia (Stresemann and Locarno. Jonathan Wright, Cambridge University Press, 1995); il sistema di garanzie stabilito a Locarno consolidava i confini occidentali tedeschi ma lasciava scoperti quelli orientali, alimentando diffidenze a Varsavia e Praga. Uno “sbilanciamento” che, secondo i critici, favorì in parte la strategia tedesca volta a riconquistare legittimità a ovest, per avere mano libera a est. In questo contesto, Locarno viene quindi considerata come una concessione che legittimò la revisione pacifica del sistema postbellico, senza fornire gli strumenti per contenere il desiderio di vendetta tedesco. Oltretutto, come riportato anche nella pagina che la Città di Locarno ha dedicato agli Accordi, «[...] la storiografia d’ispirazione sovietica e comunista ha sempre ritenuto il Patto di Locarno una manovra del capitalismo imperialista, soprattutto inglese, per creare un blocco contro l’URSS.» (Trattati di pace e la conferenza di pace 1925)

Al di là del suo fallimento politico nel lungo termine, la conferenza di Locarno lasciò comunque un segno tangibile nei principi e nei metodi che propose. L’uso dell’arbitrato per la risoluzione delle controversie, ad esempio, ma anche il ricorso al diritto internazionale, il rifiuto della guerra come mezzo legittimo di risoluzione dei conflitti, e soprattutto l’idea di una sicurezza collettiva: elementi cardine che hanno influenzato profondamente le istituzioni internazionali del secondo dopoguerra, come sottolineato anche dallo storico e giornalista Francesco Mismirigo:

Purtroppo, tutto è finito tra il ’29 e il ’33, con l’arrivo di Hitler al potere. Ma questo spirito di dialogo è rimasto e si è ritrovato nei seguenti incontri internazionali e diplomatici, fino al 1985 quando a Ginevra si svolse il vertice tra Gorbaciov e Reagan.

(La polemica «Questo centenario di Locarno è sull’orlo della trascuratezza», Jona Mantovan, Cdt, 2024)

Locarno resta dunque una tappa chiave della lunga e complessa costruzione della pace internazionale. A cento anni di distanza, rileggere questo evento significa forse interrogarsi anzitutto su cosa significhi davvero costruire la pace: un patto può essere firmato in pochi giorni, ma serve volontà duratura, collettiva e consapevole per farlo perpetrare nel tempo.

Celebrazioni ed eventi

Il vento della pace soffia a Locarno

Il Quotidiano 23.06.2025, 19:00

Per commemorare il centenario della Conferenza, la Città di Locarno ha allestito ricchissimo calendario di iniziative, quali incontri, concerti, conferenze, momenti di partecipazione collettiva e mostre - tra cui quella intitolata “Vento di pace: 100 anni dal Patto di Locarno”, mostra fotografica all’aperto visitabile dal 23 giugno al 27 ottobre 2025.

Anche l’Associazione Centro Pax di Muralto celebra l’importante ricorrenza attraverso 100 anni Patto di Locarno: un’esposizione fotografica allestita nell’atrio del Palazzo Pax (in Via Stazione a Muralto). Una rassegna di scatti storici visitabile dal 1 al 31 ottobre, tratti dall’archivio di Marco Garbani, con delle immagini dedicate soprattutto al quartiere della stazione di Locarno-Muralto, e arricchite da brevi aneddoti e curiosità che arricchiscono il contesto storico dell’evento di pace.

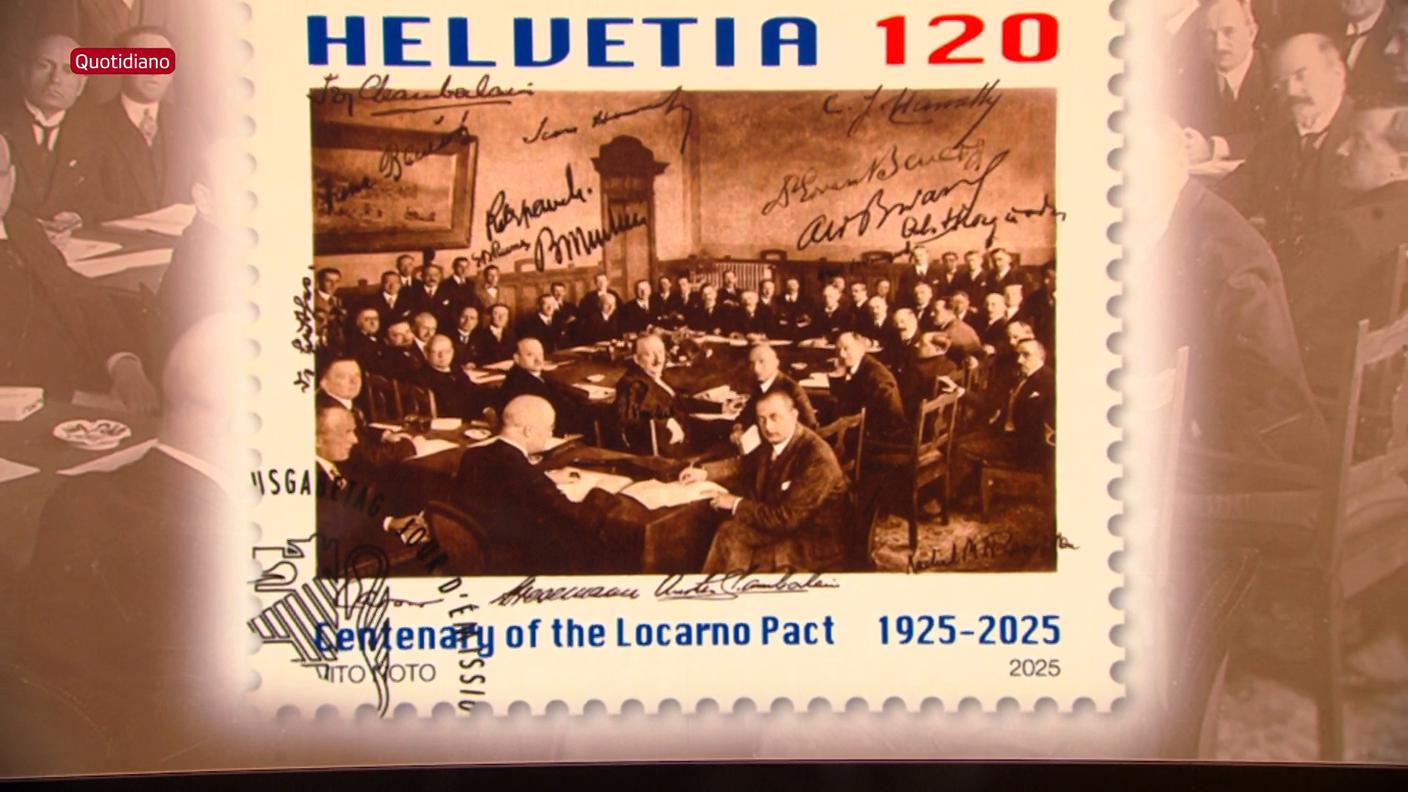

Il Patto di Locarno in un francobollo

Il Quotidiano 04.09.2025, 19:00

Un’occasione che ha spinto la Posta svizzera ad emettere un francobollo speciale, già disponibile nelle filiali, che riproduce la celebre fotografia delle delegazioni riunite nell’aula del Pretorio. «Locarno torna a essere un francobollo, piccolo ma dal grande significato» ha commentato la municipale Nancy Lunghi, con il sostegno del sindaco Nicola Pini, sottolineando che, pur essendo stata una tregua breve, la Pace di Locarno rappresentò un periodo prezioso di riconciliazione.. .

Infine la Cerimonia ufficiale, prevista per sabato 4 ottobre al PalaCinema di Locarno, nella quale accogliere i rappresentanti istituzionali e le figure di spicco a livello internazionale. In rilievo l’intervento di Alain Berset con la conferenza Diplomazia e democrazia: strumenti di pace per il XXI secolo; la relazione del Prof. Jörn Leonhard, dell’Università di Friburgo, dedicata a La conferenza di Locarno del 1925; e un dialogo tra Paolo Mieli e Sandra Sain dal titolo Il prezzo della pace. Riflessioni a 100 anni dal Patto di Locarno. Viene inoltre proposta la proiezione del film La città della pace. Locarno 1925 di Jonas Marti, che conduce l’incontro insieme a Sandra Sain (RSI). I momenti musicali sono curati dall’Orchestra della Svizzera italiana.

Pace di Locarno: l'attualità della storia

Prima Ora 01.10.2025, 18:00