Nel cuore della Maremma toscana, tra vie cave e necropoli scolpite nel tufo, l’etruscità si rivela non solo come materia di scavo, ma come memoria culturale sempre riscoperta. Una sorgente che, da secoli, alimenta immaginari diversi, trasformandosi in motore identitario e specchio mutevole di aspirazioni, nostalgie e desideri collettivi.

Gli Etruschi, una misteriosa civiltà del mediterraneo

Il giardino di Albert 18.01.2025, 16:55

Dieci chilometri appena separano Sovana da Pitigliano. Uno spazio minimo, eppure capace di condensare secoli di storia, di memorie e di immagini che hanno plasmato l’immaginario europeo. Qui il paesaggio diventa scenografia: necropoli rupestri che si aprono nella roccia come ferite mai sanate, vie che si insinuano nel tufo come corridoi d’ombra incisi dal tempo, case che sembrano aggrapparsi all’orlo della rupe, quasi in bilico tra cielo e abisso.

Quella che oggi viene definita la “civiltà del tufo” è un microcosmo in cui gli Etruschi hanno lasciato tracce profonde, e che da secoli dialoga con il contemporaneo. D.H. Lawrence, autore de L’amante di Lady Chatterley, viaggiando in queste terre, scrisse che le vie cave erano come «vene scavate dalla vita stessa», segni di una civiltà che aveva inciso il proprio respiro nella roccia (Etruscan Places, 1932). Non si tratta soltanto di siti archeologici, ma di veri e propri paesaggi culturali, in cui natura e memoria si intrecciano fino a risultare indistinguibili.

Il viaggio comincia alle porte di Sovana, dove la necropoli etrusca è scolpita nel cuore del tufo, in un lembo di terra sospeso tra campagna e arcaico. Collocata a mezzacosta, tra colli argillosi e valli silenziose, emerge come un insieme di tombe rupestri che perforano la collina. L’accesso avviene da una strada tortuosa affacciata sulla valle, quasi un passaggio segreto che introduce a un regno di pietra e silenzio, un anfiteatro sacro aperto nella roccia.

Necropoli di Sovana / Toscana - Tomba Ildebranda.

Qui si trova la monumentale Tomba Ildebranda, che nel nome rende omaggio al più illustre figlio di Sovana, Ildebrando, futuro papa Gregorio VII. È la più grande tomba a tempio mai scoperta: testimonia la raffinatezza di un popolo capace di scolpire il tufo come fosse marmo. Non innalzata verso l’alto, ma scavata come un tempio che nasce dal sottosuolo, la sua facciata con frontone e colonne doriche ricorda i santuari greci, se non fosse per quel carattere insieme effimero e monumentale. Il tufo, fragile e poroso, ha custodito per secoli un’architettura che non voleva sfidare il tempo, ma dialogare con esso, lasciandosi consumare senza scomparire.

Dalle scale che conducono al dromos si ha la sensazione di entrare in un palcoscenico sotterraneo, dove i vivi celebravano i morti come attori di un rito. Gli scavi hanno restituito frammenti di stucchi dipinti, rossi e bianchi, che un tempo rivestivano le pareti: tracce di una policromia ormai quasi dissolta. Nella cavità centrale, là dove giaceva il sarcofago, il vuoto non è assenza ma memoria: spazio che trattiene la vita oltre la morte, trasformando la sepoltura in architettura dell’eternità.

Poco distante, la Tomba dei Demoni Alati si apre nella parete tufacea come un piccolo santuario scolpito nel ventre della collina. La facciata, sormontata dalla figura di Scilla, reca ancora il segno inquietante delle divinità che vegliavano il passaggio: Vanth, con la sua fiaccola, indica la soglia dell’aldilà, e il demone marino dalle ali spiegate sembra agitare l’aria immobile della necropoli. Dentro la nicchia centrale, il defunto giace in atteggiamento di banchetto, la patera in mano come se il rito continuasse oltre la vita. Ai suoi piedi, due leoni di tufo, scolpiti a specchio, sorvegliano l’ingresso: bocche semiaperte, muscoli tesi, incarnano il confine stesso tra vivere e morire. Non sono soltanto figure decorative, ma la porta vivente che trasforma la sepoltura in soglia sacra, luogo di transito in cui la pietra si fa carne del mito.

La stessa roccia che custodiva i morti divenne, nei secoli successivi, rifugio per i vivi. Attorno a Sovana restano case rupestri scavate nel tufo, con tanto di camini e nicchie domestiche: segno di una continuità che unisce Etruschi e Medioevo in un medesimo paesaggio. Le vie cave, profonde fenditure aperte dagli Etruschi nel tufo per collegare necropoli, villaggi e campi, sono ancora oggi percorribili. Camminare in questi corridoi di pietra, con le pareti che si innalzano per metri, è come attraversare un luogo sospeso nel tempo: un labirinto naturale che amplifica voci e passi, e che restituisce al visitatore un senso quasi rituale di passaggio.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/oltre-la-news/Pitigliano-Gerusalemme-di-Toscana--1223467.html

Attraversando la via cava di San Giuseppe si arriva a Pitigliano. La città si presenta come un miraggio: le case e le torri sembrano sorgere direttamente dal bastione di tufo su cui poggiano, prive di fondamenta, sospese tra cielo e roccia. Divenuta dal Quattrocento residenza della famiglia Orsini, Pitigliano si trasformò grazie a Niccolò III, condottiero e principe illuminato ricordato da Machiavelli. Il suo palazzo domina ancora oggi il centro storico, mentre la Chiesa di San Rocco e il parco degli Orsini testimoniano un Rinascimento che seppe adattarsi alle forme di un paesaggio unico.

Sovana e Pitigliano conserveranno nei loro paesaggi rupestri una storia affascinante, a tutti visibile eppure dimenticata per secoli. Un territorio marginale che nel XVI secolo rimase estraneo a quella spasmodica ricerca di antichità etrusche ordinata da Cosimo I de’ Medici, duca di Firenze e di Siena, deciso a rinvenire in quel passato remoto la radice ideale su cui edificare la propria identità politica. Proprio il suo interesse politico per l’arte etrusca in quanto potente strumento ideologico fece sì che i contadini di Toscana, scavando per necessità, consegnassero al principe i bronzi e i reperti casualmente rinvenuti, invece di disperderli o rifonderli. Nascevano così collezioni che, ben più che antiquarie, erano chiamate a rafforzare il mito di un’Etruria sopravvissuta alla romanità e rinata sotto l’egida medicea.

Fu in questo contesto che nel 1553, durante degli scavi nei pressi di Arezzo, emerse uno dei capolavori assoluti dell’arte etrusca: la Chimera. Un leone bronzeo, grandezza naturale, colpito ma ancora vitale, con la coda che si torce in serpente e una testa di capra che spunta dal dorso. Simbolo di ferocia e ambiguità, incerto se fuggire o balzare contro il nemico, il mostro mitologico venne subito interpretato come allegoria di un popolo che aveva saputo resistere al giogo romano. Cosimo, consigliato da Giorgio Vasari, ne colse immediatamente il potenziale propagandistico e la fece collocare a Palazzo Vecchio, trasformandola nel vessillo di un potere nuovo: quello del Magnus Dux Etruriae. Il titolo, conferito da papa Pio V nel 1569, sanciva la nascita del Granducato di Toscana e, insieme, una precisa operazione ideologica: estendere retrospettivamente l’orbita fiorentina all’intero territorio “degli antichi Etruschi”, con Cosimo come novello lucumone, signore unico di città che un tempo erano state libere.

La manipolazione del passato etrusco non si fermò qui. Altre statue bronzee, miracolosamente scampate al destino di rifusione, entrarono a far parte del pantheon mediceo. L’Arringatore (Aule Meteli), rinvenuto nel 1566 presso il lago Trasimeno, raffigura un uomo avvolto nella toga romana, nell’atto solenne di chiedere silenzio prima del discorso. Ma l’iscrizione dedicatoria, incisa in lingua etrusca, rivela l’identità di un cittadino romano “nato etrusco”. È il ritratto perfetto di un mondo in transizione, dove la romanizzazione non aveva cancellato del tutto le radici.

Nei secoli successivi, quella figura a metà tra Roma e l’Etruria continuò ad affascinare: dal suo ingresso agli Uffizi divenne un’icona “etrusca”, un simbolo di orgoglio civico e di radici locali continuamente reinventate. È il segno di una costante: l’etruscità, più che semplice eredità archeologica, si è offerta di volta in volta come materia plasmabile, chiamata a rispondere a esigenze di legittimazione, identità o prestigio. Non sorprende, allora, che anche in epoca contemporanea essa venga evocata in chiave politica e simbolica.

Bene lo dimostrano, in tempi estremamente recenti, gli sforzi della Regione Toscana di rinsaldare i propri presunti legami con quell’Etruria che Cosimo I aveva già eletto a fondamento del suo potere. Dal 2011, per iniziativa del Consiglio regionale, ogni 27 agosto si celebra infatti la Giornata degli Etruschi, in ricordo del conferimento a Cosimo del titolo granducale. Quella ricorrenza, oggi inserita tra le celebrazioni ufficiali dell’identità toscana, alimenta un fitto calendario di eventi che spaziano da festival itineranti a rievocazioni, da laboratori didattici a spettacoli di piazza, sostenuti anche da contributi regionali.

Fu però soprattutto la pubblicazione postuma del De Etruria Regali di Thomas Dempster, edito a Firenze nel 1726 grazie alla mediazione di Filippo Buonarroti e all’iniziativa dell’inglese Thomas Coke, a orientare in modo decisivo il gusto antiquario europeo. Commissionata un secolo prima da Cosimo II, l’opera si trasformò, nelle mani dei curatori, in un vero atlante di immagini “etrusche” e in uno strumento politico-culturale che intrecciava erudizione filologica e celebrazione dinastica medicea. Diffuso tra i viaggiatori del Grand Tour, divenne presto un libro di riferimento e un simbolo dell’orgoglio toscano, alimentando quella passione collezionistica che gli studiosi definirono poi “vasimania”. Proprio dal prestigio del Dempster trasse linfa l’ ‘etruscheria’, la moda etrusca del Settecento, che affascinò principi e intellettuali da Firenze ai salotti parigini e londinesi che riempì le camere di meraviglie dei collezionisti di vasi all’epoca ritenuti etruschi, perché scoperti in zone interessate dalla presenza degli etruschi come Cerveteri e Vulci.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/mondo/Gli-Etruschi-il-mistero-di-una-civilt%C3%A0--2512657.html

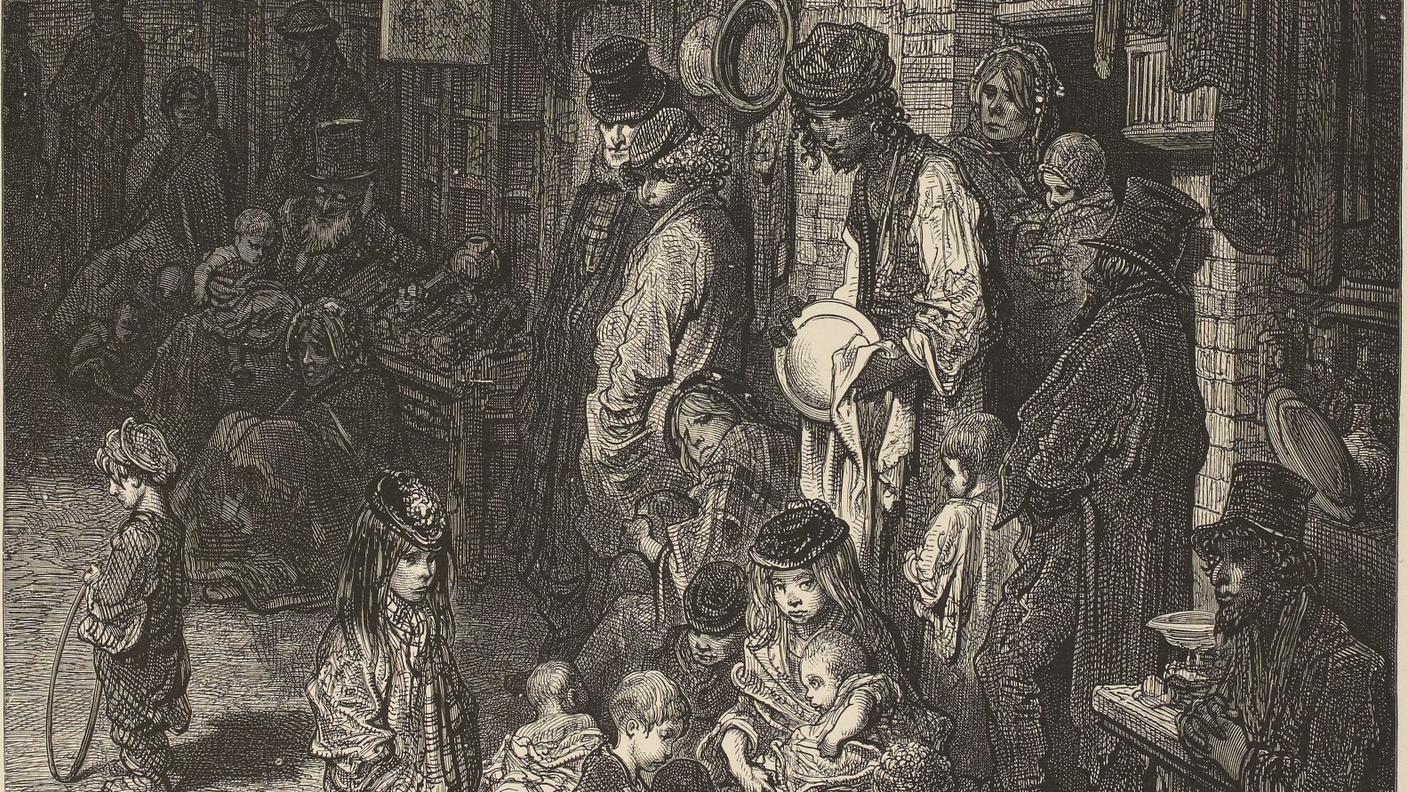

L’Ottocento, come sottolinea Valentino Nizzo nel suo Nella “Terra dei Vasi”… etruschi o greci? Alle origini della “vasimania” (2024), fu un’epoca di interpretazioni equivocabili, in cui il mercato antiquario e la sensibilità collezionistica crearono il mito esotico e romantico degli etruschi, ma non solo, fu anche il secolo delle grandi scoperte. Medici, antiquari e patrioti si improvvisavano archeologi: i Campanari di Tuscania, ad esempio, scavarono a Vulci e diffusero reperti in tutta Europa, a cominciare dalla Gran Bretagna, trasformando l’Etruria in una moda, insieme laboratorio di identità e mercato antiquario. Anche i Savoia si lasciarono conquistare e il “gabinetto etrusco” del castello di Racconigi ne è la testimonianza più eloquente.

Sono gli anni, tra i ’30 e i ’40, in cui anche l’isolata Maremma toscana vide la frequente comparsa di personaggi, spesso stranieri, alla ricerca dei monumenti degli Etruschi. James Ainsley, ad esempio, che riscoprì le necropoli etrusche di Sovana, oppure il celebre George Dennis, che a metà Ottocento raccolse nel suo monumentale The Cities and Cemeteries of Etruria (1848), impressioni e descrizioni di viaggio, trasformando l’Etruria, e la Maremma in particolare, in un vero paesaggio letterario di rovine e leggende velocemente trasformato da scrittori in una eccezionale fonte di ispirazione. Così sarà nel Novecento per il celebre itinerario di D.H. Lawrence che diede vita al già citato Etruscan Places, libro in cui scriveva che gli Etruschi «avevano un’anima, mentre i Romani non ebbero che una volontà», contrapponendo così la vitalità misteriosa di quel popolo all’aridità del militarismo romano e, per riflesso, all’Italia fascista.

Quasi negli stessi anni, a Tarquinia, Vincenzo Cardarelli trovava nel paesaggio etrusco il riflesso della propria memoria poetica: «Qui rise l’etrusco, coricato, cogli occhi a fior di terra, guardando la marina. E accoglieva nelle sue pupille il multiforme e silenzioso splendore della terra fiorente e giovane di cui aveva succhiato il mistero gaiamente, senza ribrezzo e senza paura, affondandoci le mani e il viso» (Villa Tarantola, 1948). Per lui, Tarquinia fu un luogo più vicino alla memoria che alla storia, dove le tombe dipinte, i sarcofagi abbandonati e la solitudine delle necropoli si facevano metafora di un’Italia sospesa tra mito e oblio.

Tomba della Caccia e della Pesca

RSI Info 18.01.2025, 18:00

Ogni epoca ha proiettato sugli Etruschi ciò che più desiderava — i Medici una radice politica, i romantici un mito esotico, Lawrence un’alternativa al presente, Cardarelli l’eco lirica di un passato capace di parlare ancora all’Italia del suo tempo. L’arte del Novecento un repertorio unico di forme e suggestioni.

La scoperta dell’Apollo di Veio, 1916, colpì a tal punto gli artisti per la sua anticlassicità, lontana dalla perfezione algida dei modelli greci, che Arturo Martini lo frequentò assiduamente al Museo di Villa Giulia arrivando a proclamare: «Io sono il vero etrusco; loro mi hanno dato un linguaggio e io li ho fatti parlare». Marino Marini ribadiva con orgoglio: «Lo stesso sangue riempie le mie vene». Anche Massimo Campigli raccontava che il suo incontro con gli Etruschi, nel 1928, aveva segnato la svolta della sua pittura: «Da quell’incontro comincia la mia pittura felice».

Come nota Martina Corgnati, nel Novecento gli Etruschi divennero nelle arti «citazione o nostalgia, messinscena o ironia, atmosfera o ibridazione, esercizio formale o memoria; o tutto insieme» (L’ombra lunga degli etruschi. Echi e suggestioni nell’arte del Novecento, Johan & Levi, Milano 2018).

Carta dell’estensione dell’Etruria e della civiltà etrusca. La mappa comprende le 12 città della Lega etrusca e le principali città fondate dagli Etruschi (le date indicate sono approssimative).

Al di là di questo gioco di specchi in bilico tra memoria storica e costruzione di appartenenze, la ricerca archeologica contemporanea ha pazientemente restituito agli Etruschi il volto concreto di una civiltà ibrida e dinamica, capace di reinventarsi e di farsi ponte tra Oriente e Occidente, tra le civiltà del Mediterraneo. Un’identità mobile e porosa che spiega il longevo fascino degli Etruschi.

Oggi, in quanto paradigma di una cultura insieme radicata e aperta, locale e globale, antica e modernissima, gli Etruschi non soltanto parlano a noi, parlano soprattutto di noi, delle nostre identità composite, della necessità di riconoscere nell’incontro con l’altro la condizione stessa della nostra esistenza.

Così, i volti scolpiti nelle tombe non sono soltanto frammenti di passato, ma specchi in cui ancora oggi si riflettono i nostri desideri e il nostro avvenire. Ombre leggere, chimere in cammino, che si insinuano nelle vie cave di Maremma accompagnando i passi di chi le attraversa.