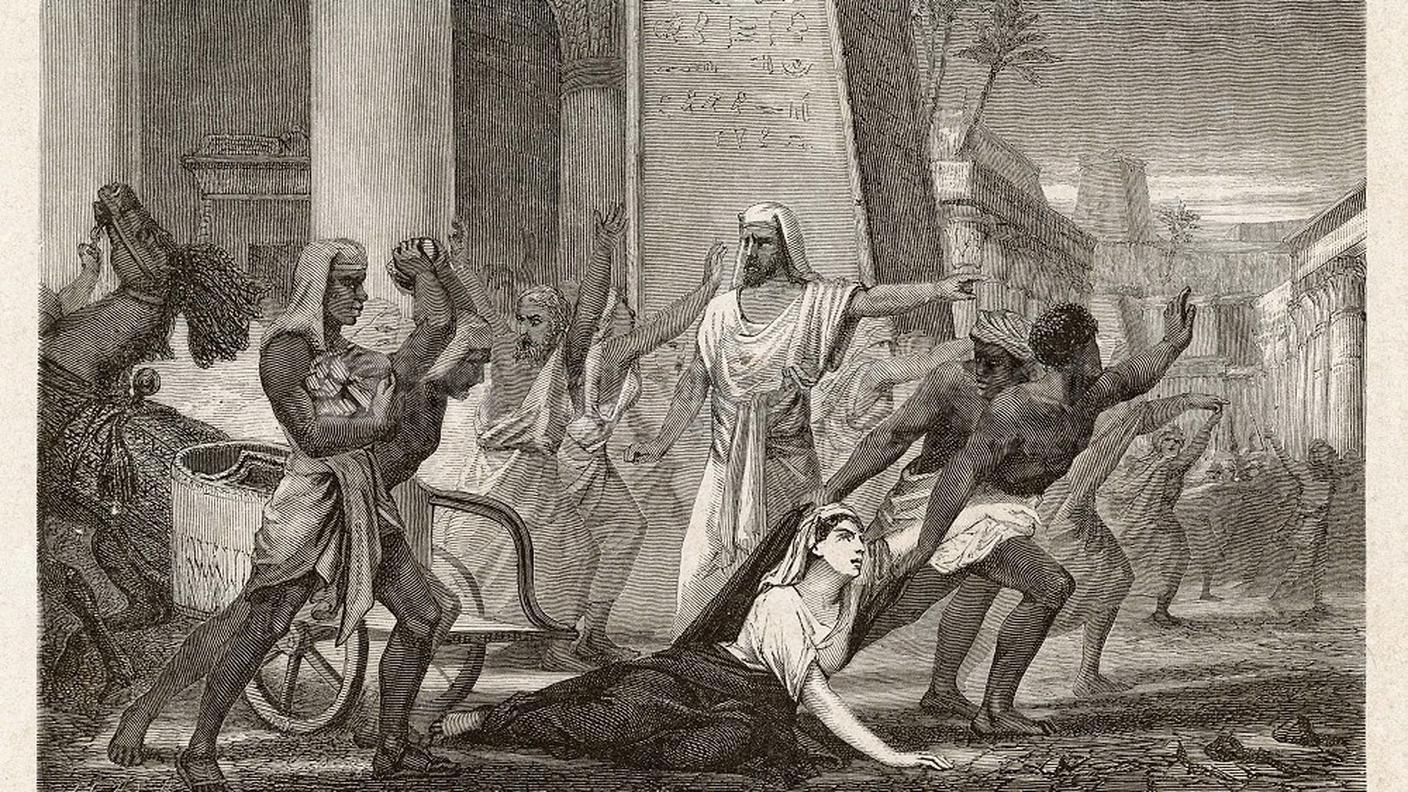

Alessandria d’Egitto, marzo del 415. Una folla inferocita assale la carrozza di una donna: è Ipazia, filosofa, matematica e astronoma, figura autorevole della città. Trascinata via a forza dai parabolani al servizio del patriarca Cirillo, viene condotta nella chiesa del Cesareo, antico tempio romano dedicato ad Augusto trasformato in basilica cristiana.

In quel luogo, il cuore del potere episcopale alessandrino, si consuma un sacrificio atroce: Ipazia, sessantenne, viene spogliata, colpita a morte con cocci taglienti e infine bruciata. Un delitto che, come scrive il contemporaneo Socrate Scolastico nella sua Storia ecclesiastica (VII, 15): «coprì di vergogna non solo Cirillo [vescovo della città], ma l’intera Chiesa di Alessandria».

Una donna massacrata da decine di uomini inferociti: millecinquecento anni dopo, questa vicenda continua a interrogarci. Chi era questa donna capace di suscitare tanto odio, e perché la sua storia ci parla ancora? Perché occuparsene?

La memoria collettiva moderna e contemporanea ha trasformato Ipazia in un simbolo. Intellettuali del Settecento e dell’Ottocento l’hanno esaltata come martire della ragione contro il fanatismo religioso, la cultura laica e femminista del Novecento l’ha recuperata come emblema di libertà femminile, e nel 2009 il film Agora di Alejandro Amenábar ne ha fissato nell’immaginario globale la figura: una donna bella e giovane, sola, schiacciata tra l’oscurantismo religioso e il crollo della civiltà classica, il cui sacrificio continua a risuonare come monito universale.

Proprio in occasione dell’uscita del film, Umberto Eco sottolineò come l’eco di Ipazia fosse tornata ad agitare dibattiti e polemiche: i parabolani furono descritti come «talebani cristiani dell’epoca», la responsabilità di Cirillo tornò a dividere opinioni e sensibilità, e perfino la distribuzione italiana della pellicola sembrò risentire di resistenze e timori.

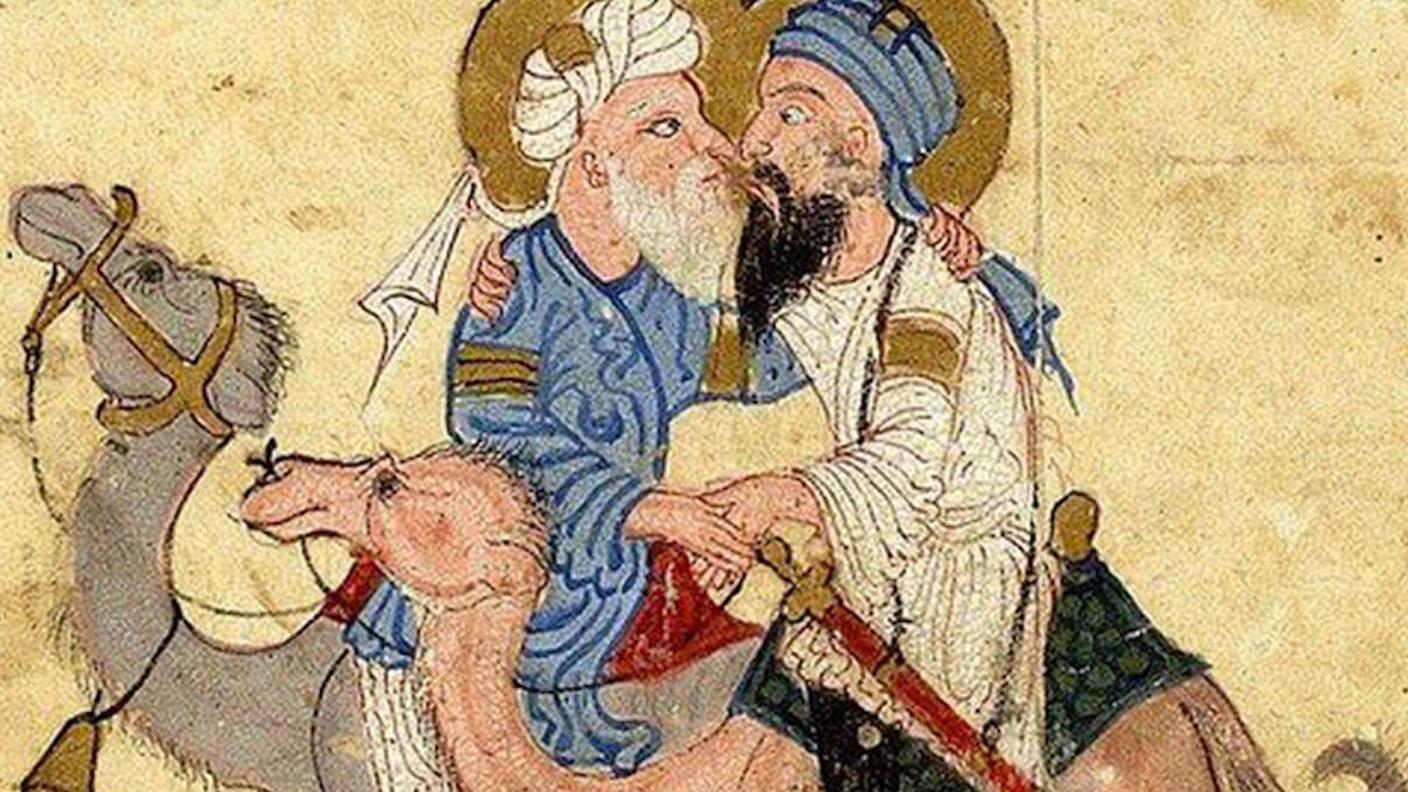

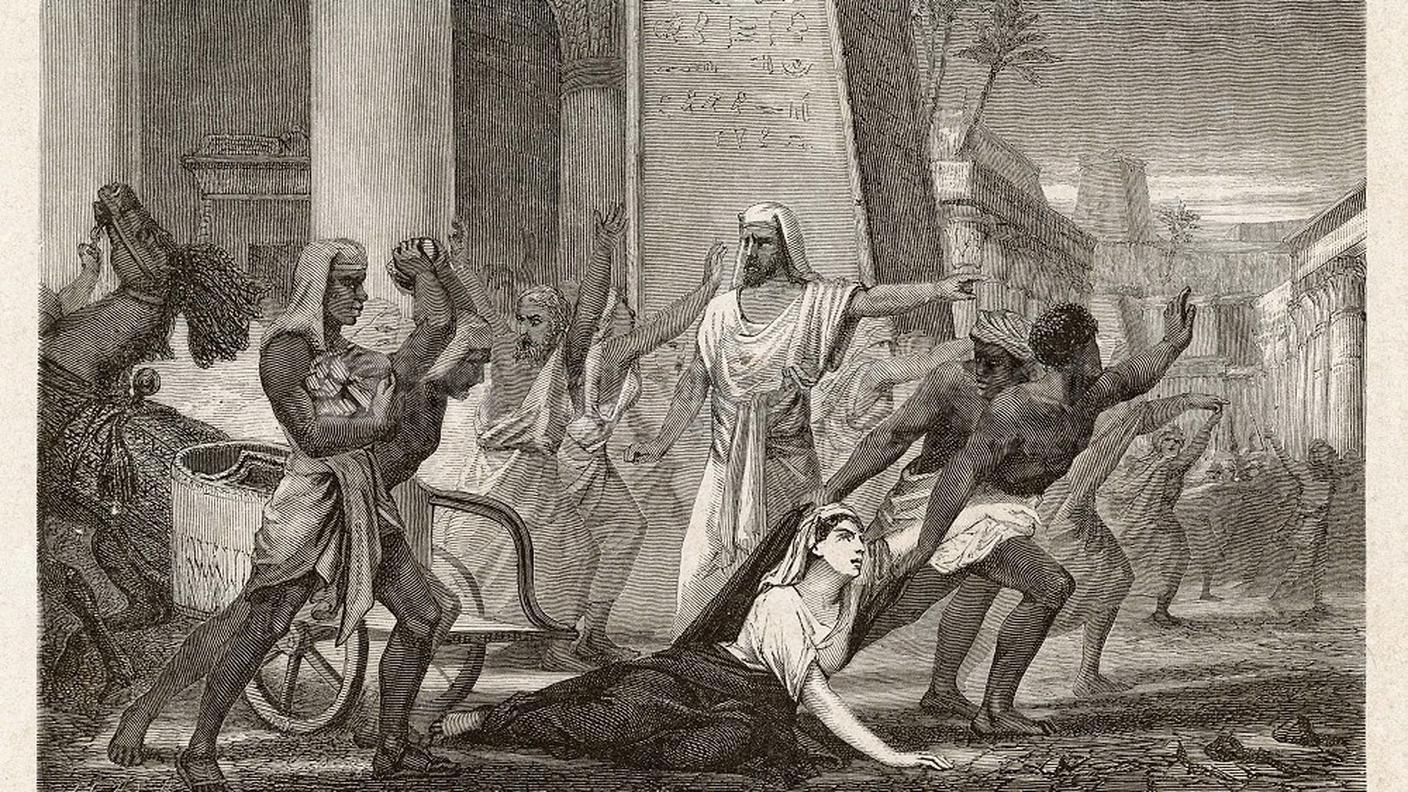

Morte della filosofa Ipazia in Alessandria. Immagine apparsa sul quotidiano “Le Voleur Illustre”, numero 475, 7 dicembre 1865.

Tuttavia, come ha osservato la bizantinista Silvia Ronchey, ridurre Ipazia a un’icona monolitica sarebbe fuorviante. La filosofa alessandrina non è soltanto una martire della scienza, bensì una figura-soglia: una donna che seppe unire in sé autorità intellettuale, prestigio sociale e influenza politica, in un’epoca dominata dagli uomini. La sua attualità sta proprio qui, nel riflettere tensioni che restano aperte: tra libertà di pensiero e dogma, tra autonomia femminile e potere patriarcale, tra dialogo interculturale e fanatismi identitari. In questa luce, la sua memoria non è soltanto il ricordo di un assassinio, ma uno specchio in cui il nostro presente continua a riflettersi.

Ipazia, matematica, astronoma e filosofa. Incontro con Silvia Ronchey

Ipazia e le altre 23.06.2018, 15:35

Contenuto audio

Per comprendere la forza e la fragilità della sua posizione, bisogna tornare all’Alessandria tra IV e V sec., crocevia di culture, religioni e saperi, e alla formazione che le permise di emergere come una delle figure più autorevoli del suo tempo.

Figlia del matematico Teone, molto probabilmente l’ultimo rettore del Museion, l’accademia alessandrina, Ipazia era nata intorno al 355 e aveva ricevuto dal padre un’educazione completa, scientifica e filosofica, grazie alla quale divenne direttrice della prestigiosa scuola neoplatonica della città. Commentò testi di Diofanto e di Apollonio di Perga, ossia alcuni tra i capisaldi della matematica antica, forse lavorò anche all’ “Almagesto” di Tolomeo, ideò strumenti astronomici e matematici. Fu soprattutto un’insegnante: vestita del tribon (o tribonio), il mantello ruvido e grezzo adottato dai filosofi, tenne lezioni pubbliche di matematica, astronomia e filosofia, attirando allievi da tutto il Mediterraneo.

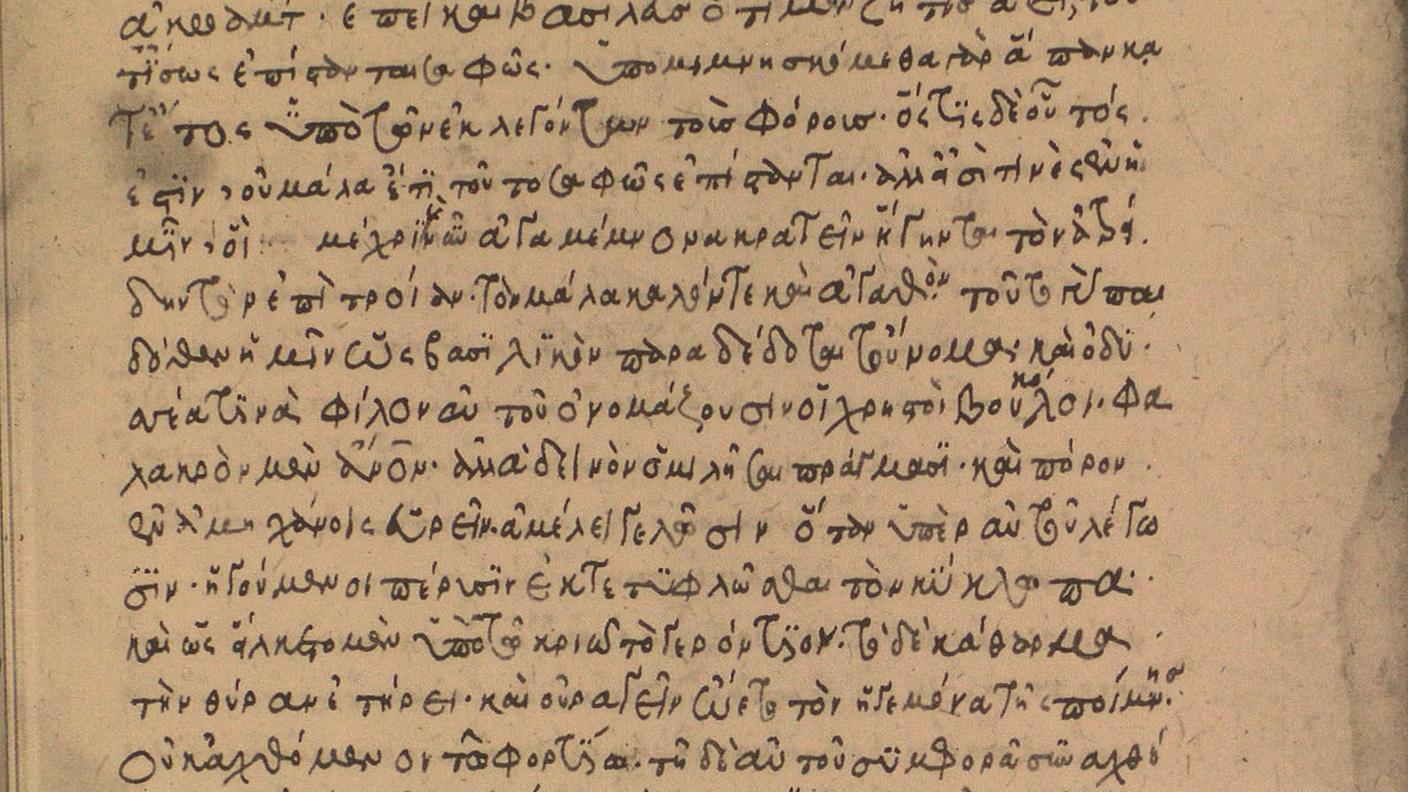

Tra i suoi allievi vi fu Sinesio di Cirene, futuro vescovo cristiano, che nelle sue lettere lasciò un ritratto unico della maestra. Nella Epistola 16, anno 413, non esitò a chiamarla «madre, sorella, maestra, benefattrice, e tutto ciò che è onorato e caro», parole che rivelano la profondità del legame intellettuale e spirituale che li univa. Anche da vescovo, Sinesio continuò a rivolgersi a Ipazia per consigli scientifici e filosofici, segno della straordinaria autorevolezza che la filosofa esercitava su uomini di culture e fedi diverse.

Pagina di un manoscritto medievale contenente lettere di Sinesio. Parigi, Bibliothèque nationale de France, Gr. 1040, fol. 27r.

Ipazia e l’Alessandria del V secolo d.C.

All’inizio del V secolo, la capitale della provincia d’Egitto è una città inquieta, scossa da rivalità etniche e religiose: greci, romani, egiziani, cristiani, ebrei e pagani convivono in un equilibrio che l’Editto di Tessalonica, promulgato dall’imperatore Teodosio nel 379, ha reso progressivamente più fragile.

Al centro dello scontro si trovano due figure: da una parte Cirillo, ambizioso vescovo della città dal 412, deciso a consolidare il proprio potere anche con la forza; dall’altra Oreste, prefetto imperiale, rappresentante dell’autorità civile e difensore della componente ellenica ed ebraica. Tra i due si consuma un conflitto per l’egemonia politica, che esplode nel 415 in una serie di tumulti: Cirillo espelle gli ebrei dalla città, Oreste tenta di mantenere l’ordine e la tensione degenera in aperta ostilità. In questo contesto i parabolani, confraternita caritativa nata per assistere i malati, si trasformano in una vera e propria milizia episcopale, braccio armato del vescovo-patriarca.

San Cirillo di Alessandria, affresco, XIV sec., Chiesa (oggi moschea) di Chora, Istanbul.

Ipazia, stimata consigliera di Oreste, viene percepita come colei che impedisce la riconciliazione fra il prefetto e Cirillo. È l’accusa che circola tra i seguaci del patriarca: non solo una filosofa, ma una donna che osa esercitare influenza politica, incarnazione di un’autorità alternativa e quindi intollerabile. Il suo assassinio, oltre che atto di fanatismo, diventa un gesto politico: eliminare una voce libera e colpire indirettamente il prefetto, in una città in cui il confine tra fede e potere si è fatto ormai indistinguibile.

La memoria stessa di Cirillo testimonia questa contraddizione: accusato da storici suoi contemporanei come Socrate Scolastico di aver coperto di vergogna la Chiesa con il delitto, Cirillo sarà in seguito canonizzato e nel 1882 proclamato Dottore della Chiesa dal Papa Leone XIII. Un paradosso che mostra quanto la vicenda di Ipazia non sia stata soltanto un episodio di violenza, ma anche un punto di frattura nella costruzione della memoria cristiana anche occidentale.

Ancora nel 2007 papa Benedetto XVI, in una catechesi dedicata al vescovo alessandrino, ne esaltava l’opera teologica e il ruolo decisivo nella controversia cristologica. Nessun accenno al contesto politico in cui visse e all’assassinio di Ipazia. Una rimozione dal racconto ufficiale che mostra ancora una volta come la storia non sia solo un insieme di fatti, ma anche il campo di battaglia delle interpretazioni e delle eredità simboliche.

Ipazia martire

Oggi, la storia 09.03.2011, 01:00

Contenuto audio

Ipazia e Caterina d’Alessandria

Dopo il suo assassinio, distrutti o dispersi i suoi scritti, la memoria di Ipazia sprofondò nel silenzio, ma riapparve trasformata, trasfigurata, con un altro nome: Caterina d’Alessandria, vergine e martire, filosofa capace di confutare i sapienti pagani davanti all’imperatore, subì secondo la leggenda un supplizio terribile e divenne una delle sante più venerate della cristianità medievale, almeno dal IX sec.

Non un caso, se il mito di Caterina ricalcava in parte i tratti della filosofa neoplatonica: dove la memoria ecclesiastica non poteva più accogliere Ipazia, bollata come pagana e vittima di cristiani, prese corpo una controfigura capace di incarnare un modello opposto e rassicurante. Alla donna libera, condannata come simbolo di un paganesimo ostile al cristianesimo e uccisa da una folla cristiana, si sostituì la vergine che resisteva con la sua sapienza all’imperatore pagano. È come se la tradizione cristiana avesse generato un ‘doppio’ accettabile della filosofa, un’ombra cristianizzata che addomesticava il sapere femminile sotto il segno della fede.

Un processo che trovò una consacrazione definitiva nell’età della Controriforma: fu infatti il cardinale Cesare Baronio, autore del Martyrologium Romanum (1586), a fissare ufficialmente la memoria di Caterina come santa e martire, facendone una risposta apologetica alla filosofa neoplatonica. Ciò che la violenza del 415 aveva cancellato dalla storia, riemerse così trasformato nel mito. Non vi è dubbio che al nostro tempo, rilette in sinossi, le due donne ci raccontano la complessa vicenda di come l’Occidente ha gestito il rapporto tra femminile, sapere e potere.

Masolino da Panicale (1383-1447), Santa Caterina e i filosofi di Alessandria davanti all’imperatore, 1428-1430, affresco, Basilica di San Clemente, Roma.

Ipazia dall’anticlericalismo settecentesco alla modernità

Ad ogni modo, se nei secoli Caterina divenne una delle sante più amate, patrona dei filosofi e degli studenti, celebrata nell’arte e nelle università, Ipazia dovette attendere.

Saranno gli intellettuali del Settecento a trasformare Ipazia in un potente simbolo delle battaglie anticlericali. Voltaire, nel Dictionnaire philosophique (1764), ne fece l’icona della ragione oppressa dalla superstizione, mentre poco dopo Edward Gibbon, nella Storia del declino e della caduta dell’Impero Romano (1776-1788), consacrò pagine memorabili al suo assassinio, presentandolo come prova dell’intolleranza cristiana.

Ipazia e le altre: Chiara Valerio racconta tre brillanti matematiche

Attualità culturale 07.11.2017, 17:15

Contenuto audio

Nell’Ottocento la figura di Ipazia passò dalla polemica filosofica al racconto letterario: Charles Kingsley le dedicò un romanzo (Hypatia, or New Foes with an Old Face, 1853), che tradusse in forma narrativa la leggenda della martire pagana; i poeti Leconte de Lisle e, più tardi, Mario Luzi le restituirono voce lirica, il primo nei Poèmes antiques (1852), il secondo nel dramma poetico Ipazia (1978). Persino la nobildonna piemontese Diodata Roero di Saluzzo si cimentò con il tema, pubblicando nel 1827 un poema intitolato Ipazia ovvero delle filosofe.

Nel Novecento, accanto a questa fortuna letteraria, prese corpo anche un filone critico più rigoroso: la storica Gemma Beretta nel 1978 le dedicò la prima monografia italiana, seguita da opere di ampio respiro internazionale come quella di Maria Dzielska (Hypatia of Alexandria, 1995, trad. it. 2006) e di Clelia Martínez Maza (La muerte de Hipatia, 2003). A raccogliere e rilanciare questa tradizione è stata poi Silvia Ronchey, con il volume Ipazia. La vera storia (2010), che ha ricollocato il mito nella lunga durata della memoria occidentale. Nel frattempo, la già citata pellicola “Agora” di Alejandro Amenábar ha fissato nell’immaginario globale il suo ritratto di donna giovane e bella, schiacciata tra il fanatismo religioso e il tramonto della civiltà classica.

EmDee, Ipazia, 2025, affresco, Casa della Laicità Hypathia, Festival internazionale di arte urbana Fresh Paint OLLN, Ottignies, Belgio.

Perché parlare dunque oggi ancora di Ipazia? Non soltanto per la drammaticità della sua fine, ma perché la sua figura riflette contraddizioni che ci interrogano oggi.

È il simbolo della libertà di pensiero: la sua indipendenza intellettuale, il rifiuto di piegarsi al dogma, la fiducia nella ragione la rendono sorprendentemente attuale in un’epoca segnata da polarizzazioni, negazionismi e nuove forme di fanatismo. È anche un emblema femminile: una donna che seppe insegnare pubblicamente, partecipare alla vita politica, guidare uomini e consoli — e che per questo fu condannata a una morte crudele. È un monito, infine, perché la violenza che la colpì dimostra quanto fragile possa essere il sapere se non è difeso da istituzioni libere e pluraliste.

Eppure, accanto a questa ferocia, resta la testimonianza della sua amicizia con Sinesio di Cirene, vescovo cristiano che mai smise di scriverle con gratitudine. È la prova che il dialogo tra mondi diversi non è un’utopia, ma una possibilità concreta che la storia antica consegna al presente. Più che vittima del passato, Ipazia resta davvero, come scrive Silvia Ronchey, una “filosofa dei filosofi”: una maestra di futuro che ci invita a scorgere, anche nelle orbite imperfette del nostro tempo, una fragile ma possibile armonia.

Parola alle filosofe

Alphaville 12.05.2025, 12:35

Contenuto audio