Nel cuore del XV secolo, tra montagne e vallate, la Svizzera muoveva i primi passi verso l’autonomia. E il 1499 non fu un anno qualunque: dopo lunghi periodi di tensione con l’Impero e dopo la vittoria decisiva a Dornach, i cantoni firmarono infine un trattato fondamentale, che segnò l’inizio di un percorso che avrebbe trasformato una confederazione di piccoli stati in una nazione libera e sovrana.

Come riportato da Gutmann e Kuder, questo trattato rappresentò infatti un passo significativo verso l’affermazione della sovranità svizzera, pur non sancendone formalmente l’indipendenza (Guerra di Svevia, DSS, 2015).

Dettaglio di una xilografia coeva della battaglia di Dornach durante la guerra di Svevia del 1499. L’immagine raffigura diverse fasi dello scontro: al centro la battaglia principale sotto il castello di Dorneck (a sinistra la cavalleria della Lega Sveva con lo stendardo della Croce di Sant’Andrea rossa, a destra la fanteria svizzera con gli stendardi di Berna, Thun, Zurigo e Soletta); in basso, il massacro delle truppe in fuga da parte degli Svizzeri lungo il fiume Birsa.

Contesto Storico

Nel tardo Quattrocento, la vecchia Confederazione elvetica era ancora, dal 1353, composta da otto Cantoni (saliti a tredici nel 1513), affiancati da vari Paesi alleati con diritti limitati, dai Baliaggi comuni amministrati congiuntamente da più Cantoni e da alcuni Protettorati; questo complesso sistema interno si intrecciava con numerose alleanze di politica estera, nonché con alcune città associate e territori che avevano uno status più limitato rispetto a quelli considerati indipendenti. Anche la sua relazione con il Sacro Romano Impero era però complessa, poiché come sostenne lo storico e giurista tedesco Theodor Mommsen, sebbene i cantoni godessero di un’ampia autonomia erano comunque formalmente soggetti all’autorità imperiale (Confederati, imperatori e impero. Studi sulla posizione della Confederazione svizzera all’interno del Sacro Romano Impero, 1958).

La difficile ricerca di equilibrio tra l’aspirazione all’indipendenza elvetica e le rivendicazioni imperiali sfociò nella Guerra di Svevia, durante la quale la Lega Sveva, alleata dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo, si scontrò con la Confederazione.

Albrecht Dürer, Ritratto di Massimiliano I (1519). Realizzato poco prima della morte dell’imperatore, il ritratto raffigura Massimiliano I con lo sguardo austero e solenne, simbolo del suo ruolo politico e dinastico nel Sacro Romano Impero.

La guerra ebbe inizio nel 1499, quando l’Imperatore cercò di riaffermare il controllo sull’area alpina imponendo nuove tasse e cercando di limitare l’autonomia dei cantoni svizzeri. La risposta della Confederazione fu legata ad una serie di vittorie decisive, culminate, il 22 luglio, nella Battaglia di Dornach. Nonostante le forze imperiali - comandate da Heinrich von Fürstenberg - fossero numericamente superiori, furono infatti sorprese e poi sconfitte dalle truppe svizzere, riuscendo ad infliggere pesanti perdite.

Un successo militare elvetico che costrinse Massimiliano I a cercare una soluzione diplomatica, ponendo fine alle ostilità.

Il Trattato

La Pace di Basilea fu siglata il 22 settembre 1499, stabilendo principalmente tre punti-chiave: la riaffermazione dello status quo prima della guerra, cosicché le terre contese furono restituite ai rispettivi possessori, e la Turgovia passò sotto il controllo diretto della Confederazione elvetica. L’esenzione dalle tasse imperiali per i cantoni svizzeri, riducendo ulteriormente l’influenza dell’Imperatore sulle finanze confederate. E il riconoscimento dell’autonomia elvetica; sebbene il trattato non dichiarasse esplicitamente l’indipendenza, esso sancì in effetti de facto l’autonomia della Confederazione, limitando l’autorità imperiale sulle sue terre.

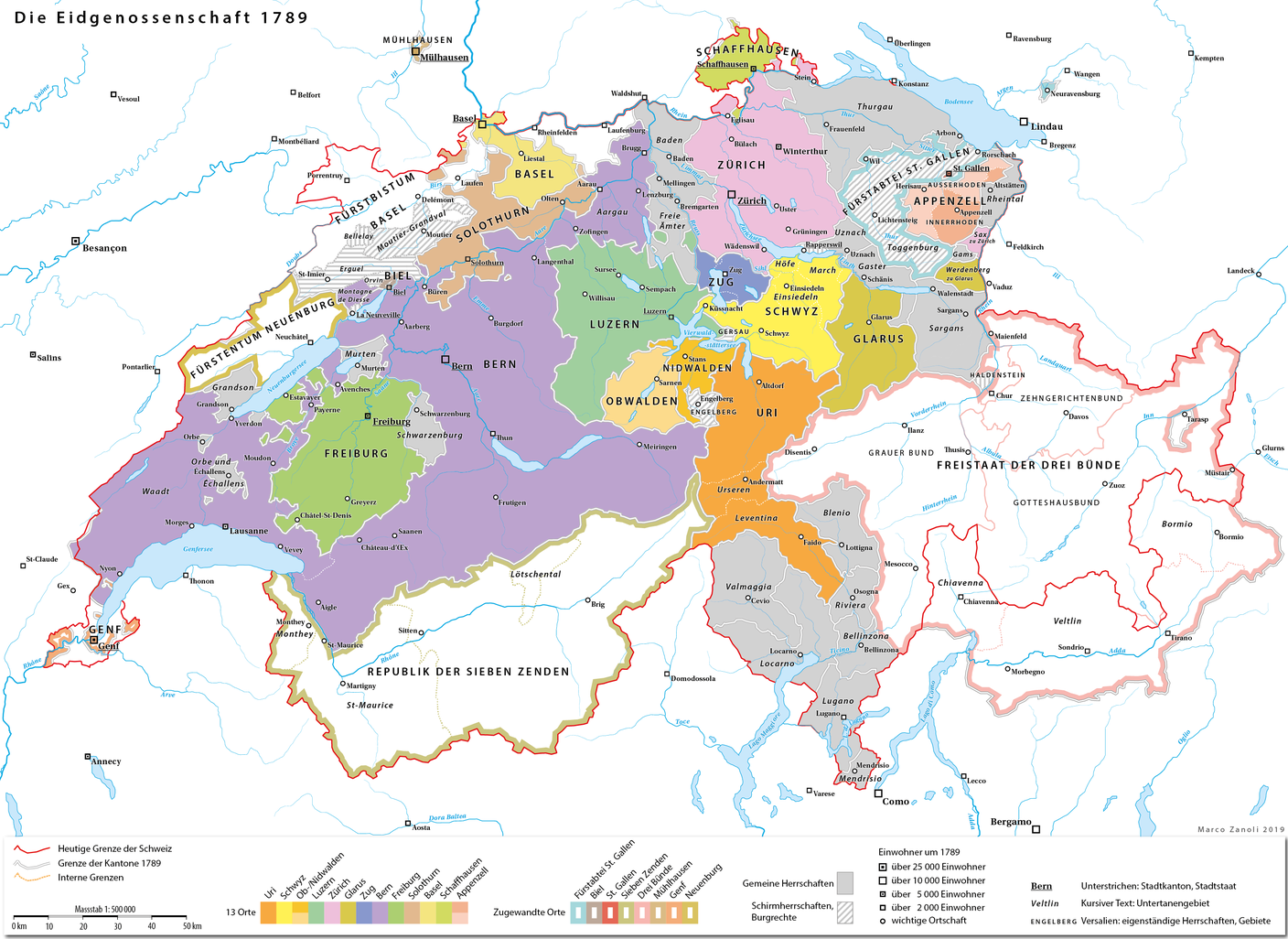

La Vecchia Confederazione fino al 1789; in rosso, i confini dell'attuale Svizzera.

Implicazioni Politiche

Il Trattato di Basilea rappresentò un punto di svolta nella storia politica della Svizzera, consolidando la sua posizione quale entità autonoma all’interno del Sacro Romano Impero (Gutmann, Kuder, 2015). Un accordo che permise in seguito ai cantoni svizzeri di espandere anche la loro influenza e di rafforzare la coesione interna.

Un capitolo fondamentale, dunque, nel processo che portò alla piena indipendenza della Svizzera (raggiunta formalmente solo nel 1648 con la Pace di Westfalia); con questo atto si ridusse infatti significativamente l’influenza imperiale e vennero gettate le basi per una Confederazione sempre più sovrana.

Fu l’inizio di una nuova era per la Svizzera, caratterizzata da una crescente affermazione della sua indipendenza politica e territoriale nel panorama europeo.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/storia/La-guerra-di-Svevia--1982210.html