Ogni 15 settembre, la Giornata internazionale della democrazia, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, ci invita a riflettere non solo sulla forma istituzionale dei nostri regimi politici, ma soprattutto sulla loro sostanza. E in un’epoca di polarizzazione crescente e conflitti globali, sembra cruciale domandarsi ad esempio quanto spazio ci sia realmente per il dissenso.

Quale democrazia si esaurisce nella sola possibilità di votare? Essa forse non vive e prospera nelle occasioni di confronto, di conflitto non violento e di espressione del dissenso?

Dissenso interno in Israele

Telegiornale 21.05.2025, 20:00

Come si legge sul sito di Amnesty International, la libertà di manifestare è un diritto essenziale, strumento fondamentale per difendere i diritti umani e dare voce a minoranze e movimenti sociali. E come ricordano gli ex Relatori Speciali ONU sul diritto di riunione e associazione pacifica e sulle esecuzioni sommarie o arbitrarie, Maina Kiai e Christof Heyns, «la capacità di riunirsi e di agire collettivamente è fondamentale per lo sviluppo democratico, economico, sociale e personale, per l’espressione di idee e per la promozione di una cittadinanza impegnata».

In Svizzera, questo diritto è garantito dalla Costituzione e da convenzioni internazionali, e ha permesso negli ultimi anni mobilitazioni importanti, dal clima ai diritti delle donne. Le restrizioni sono ammesse solo in casi eccezionali e devono rispettare il principio di proporzionalità. Tuttavia, divieti e norme amministrative troppo ampie rischiano di limitare indebitamente la protesta, come ha segnalato recentemente la stessa Amnesty International .

https://rsi.cue.rsi.ch/info/svizzera/In-Svizzera-meno-libert%C3%A0-di-manifestare--2785717.html

Il diritto internazionale protegge però anche le manifestazioni spontanee; la mancata autorizzazione infatti non le rende illegali, né giustifica l’uso della forza. Quest’ultima, secondo gli standard ONU, va applicata solo come extrema ratio, in modo proporzionato e mai per il solo fatto che la protesta sia senza notifica.

Si evince dunque che garantire la libertà di manifestare significa, prima di tutto, rafforzare la democrazia, assicurando che ogni voce possa trovare dimora nello spazio pubblico. In questo modo il dissenso diventa persino un correttivo della democrazia, capace di segnalare le crepe nel consenso e di aprire lo spazio a nuove alternative politiche. Senza dissenso, la democrazia rischia di scivolare invece verso conformismo e autoritarismo striscianti.

I volti diversi della democrazia svizzera

Prima Ora 11.09.2025, 18:00

E tuttavia, assistiamo sempre più spesso a limitazioni di questo tipo: il dissenso può essere ridotto da leggi securitarie, dal controllo dei media o da stigmatizzazioni sociali. Lo dimostrano anche gli studi del ‘Varieties of Democracy Institute’, secondo cui anche in democrazie consolidate, l’indice della libertà di espressione è in calo da oltre dieci anni (Democracy Report 2025).

La questione non è dunque solo “se” esista dissenso, ma se esso abbia reale efficacia politica.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/mondo/Il-grido-di-Black-Lives-Matter-risuona-ancora--1835832.html

Un esempio di dissenso capace di produrre effetti concreti è stato il movimento Black Lives Matter, nato negli Stati Uniti nel 2020 in risposta alla violenza della polizia contro un uomo di colore. La mobilitazione, che ha avuto un impatto globale, ha contribuito a introdurre riforme locali in alcuni corpi di polizia e a stimolare un ripensamento culturale sul razzismo sistemico (Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History, The New York Times, 2020).

Di segno opposto è invece il caso delle proteste in Russia contro la guerra in Ucraina, esplose tra il 2022 e il 2023, quando, pur mantenendo viva una rete di resistenza civile, il dissenso fu represso duramente, senza poter quindi produrre risultati immediati sulle decisioni del Cremlino.

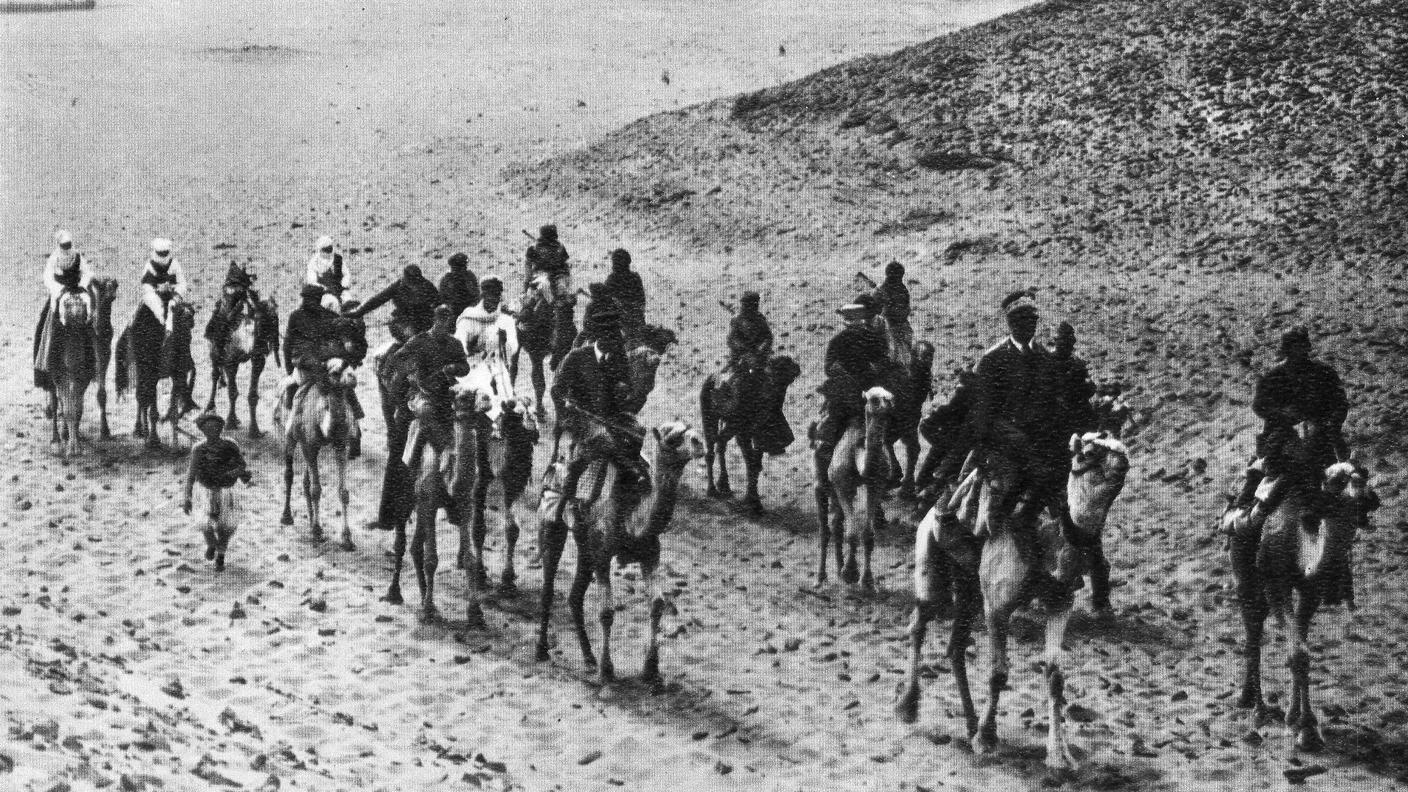

Proteste in Russia contro la mobilitazione

Telegiornale 21.09.2022, 22:00

Allo stesso modo, pensando al conflitto israelo-palestinese riaccesosi dal 7 ottobre 2023, si sono generate mobilitazioni civili universali, sotto forma di cortei, campagne online e, più recentemente, con la spedizione Flotilla per Gaza, tutte volte a chiedere il cessate il fuoco. Per mesi, tuttavia, queste voci sono rimaste marginalizzate rispetto alle decisioni politiche ufficiali, spesso ignorate dai governi.

E ancora, l’ultimo fatto di sangue avvenuto negli Stati Uniti e diventato velocemente un caso mediatico, mostra come il dissenso stesso possa trasformarsi anche in bersaglio di violenza. Il 10 settembre, Charlie Kirk, noto attivista conservatore, è stato ucciso durante un evento alla Utah Valley University. L’omicidio, definito dalle autorità come un assassinio politico, ha suscitato shock bipartisan e aperto un dibattito profondo sullo stato del dissenso negli Stati Uniti (This will not end here, The Conversation, 2025). Un episodio che ha rilanciato un tema cruciale, legato all’importanza di garantire il diritto di esprimere pacificamente le proprie idee, senza che ciò diventi motivo di persecuzione o di attacco.

Kirk non era infatti un attivista armato, né un leader di piazza violenta. La sua azione politica si svolgeva principalmente attraverso conferenze, dibattiti e interventi mediatici. E la sua morte dimostra come, in contesti polarizzati, anche il dissenso puramente verbale possa essere percepito come minaccia e degenerare in violenza. Certo, Charlie Kirk non rappresentava una voce di dissenso rispetto all’attuale governo degli Stati Uniti - anzi, era uno dei suoi alleati più visibili e influenti. Fondatore di Turning Point USA, Kirk ha costruito la sua carriera promuovendo attivamente l’agenda conservatrice e trumpiana nei campus universitari, nei media e nei circuiti politici giovanili. Era considerato un “influencer istituzionale” del movimento MAGA, con accesso diretto al presidente Trump e un ruolo strategico nella mobilitazione elettorale repubblicana. Tuttavia, il suo caso può essere letto come un segnale inquietante sullo stato del dissenso in senso più ampio. Non perché lui fosse un dissidente, ma perché la sua uccisione mostra quanto il confronto politico, anche tra voci dominanti, possa degenerare in violenza. In un contesto polarizzato, persino chi è in linea con il potere può diventare bersaglio. La sua morte rilancia il tema della sicurezza dello spazio pubblico e della legittimità del confronto politico.

Il momento dello sparo che ha ucciso Charlie Kirk e la fuga dei presenti

RSI Info 11.09.2025, 10:05

La storia insegna che quando viene ascoltato, il dissenso produce riforme e apre nuove prospettive; quando è represso o ignorato, segnala il declino della capacità democratica di rigenerarsi.

E in questo contesto, la Giornata della Democrazia non può dunque essere solo commemorazione, bensì anzitutto occasione per interrogarsi su quanto spazio venga dato ancora realmente al dissenso. Dalle piazze di Minneapolis a quelle di Mosca, dalla Utah Valley University alla memoria di chi protesta per la pace in Medio Oriente, la lezione sembra essere chiara: una democrazia che non sa accogliere il dissenso, smette di essere pienamente se stessa.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/mondo/La-democrazia-soffre-e-il-futuro-non-promette-nulla-di-buono--3107651.html