Piazza San Pietro, la più grande e allo stesso tempo la più squisita opera architettonica del XVII secolo. Un’opera attualmente ancora sotto i riflettori per la nomina del nuovo papa, nata dalla mente dell’architetto Gian Lorenzo Bernini, considerato lo scultore e l’architetto della Roma barocca. Un luogo che in questi giorni è stato di attesa e fermento, in cui i fedeli sono accorsi per un evento che segna una nuova pagina nella storia della Chiesa, e nel contempo un luogo per il quale rimane confortante l’immutabilità delle grandiose opere che per sempre riusciranno a stupirci, qualunque sia lo sguardo con cui le si ammirano.

Gian Lorenzo Bernini, Autoritratto (1623 circa); olio su tela, Galleria Borghese, Roma

La piazza

Sotto il pontificato di papa Alessandro VII (dal 1655), il ruolo di primo piano del Bernini fu confermato e ampliato; venne infatti incaricato di rimodellare Roma e di ridisegnare la piazza antistante la Basilica di San Pietro, con l’obiettivo di sottolineare la rilevanza e la funzione del luogo più importante della cristianità.

Magnificenza, spettacolarità, eleganza e solennità caratterizzano l’opera del Bernini. La piazza è circondata da due colonnati, che non solo ne definiscono l’aspetto imponente, ma simboleggiano anche l’abbraccio della Mater Ecclesia; realizzati secondo un testo attribuito al Bernini e contenuto nel Codice Chigi per «ricevere à braccia aperte maternamente i Cattolici per confermarli nella credenza, gl’Heretici per riunirli alla Chiesa, e gl’Infedeli per illuminarli alla vera fede» (La basilica di S. Pietro, la piazza e il colonnato. Gerhard Wiedmann, 2014. p. 195)

Il simbolismo religioso

La piazza fu voluta da Papa Alessandro VII per rendere l’ingresso alla basilica più ampio e agevole ai fedeli; le due ali laterali del colonnato avevano lo scopo di proteggerli dalle intemperie, mentre quella centrale permetteva di parcheggiare in modo organizzato le carrozze dei dignitari. Serviva anche un luogo degno del tempio della cristianità, che permettesse ai visitatori di ammirarne la bellezza e che nascondesse alla vista gli edifici circostanti. Infine, era necessaria una costruzione imponente per ringraziare tutti coloro che avevano reso possibile la costruzione e la decorazione della nuova basilica con i loro contributi finanziari.

«Secondariamente pareva essere inconveniente, che stasse quasi sepolto in una Piazza fuor d’ogni regola d’Architettura il Tempio di S. Pietro, che per la sua mole, e bellezza è stimato un prodigio dell’arte, per la cui perfettione hanno stimato tanti popoli vera ricchezza l’impoverire per adornarlo, non invidiando alla pietà della primitiva Chiesa in offerire al suo Sepolcro già che non gl’era permesso à i suoi piedi involontario tributo i patrimonij.» (Il colonnato di piazza S. Pietro. Marcello Villani, 2016, p. 140)

Una sistemazione dell’area antistante la basilica avrebbe anche aumentato il prestigio della Santa Sede e del Papa, rendendo San Pietro il simbolo universale di tutta la cristianità. «Nella visione del Papa, l’area antistante la basilica di S. Pietro non poteva non ricevere dunque un’organica sistemazione, trattandosi della meta finale del percorso di fede e redenzione spirituale del fedele, ma anche dell’immagine materiale della potenza sovranazionale della Chiesa apostolica romana e del suo Pastore.» (Il colonnato di piazza S. Pietro. Marcello Villani, 2016, p. 141).

La scelta della forma ovale è dovuta essenzialmente alla necessità di ospitare un gran numero di persone, esigenza espressa da Alessandro VII, ma è anche legata a considerazioni pratiche. Solo successivamente lo stesso Bernini suggerì che l’immagine simbolica del colonnato dovesse essere intesa come un abbraccio alla Chiesa cattolica. Il significato simbolico non è quindi la ragione della forma, ma un valore aggiunto. Il colonnato è parte essenziale di un organismo vivente: «[...] che presenta nella cupola della basilica la tiara del papato, nella loggia delle Benedizioni la bocca e nel colonnato un riferimento preciso al corpo, come le braccia che accolgono l’umanità, tutto l’Orbis terrarum che ha al centro la Crux invicta». (La basilica di S. Pietro, la piazza e il colonnato. Gerhard Wiedmann, 2014, p. 195).

Vaticano, La piazza con il terzo braccio, secondo il progetto di Bernini.

Il progetto prevedeva anche la costruzione di un terzo braccio del colonnato, che però non fu mai realizzato. Avrebbe chiuso la piazza, dando all’intera struttura l’aspetto di un grande teatro a cui ci si poteva avvicinare senza avere una vista aperta sulla basilica. I pellegrini avrebbero quindi raggiunto la piazza e solo in quel momento avrebbero potuto ammirare la vista di San Pietro che si sarebbe aperta davanti ai loro occhi, quasi fosse una visione.

Nonostante la mancanza del terzo braccio, l’effetto sorpresa era comunque parzialmente garantito. La piazza e la basilica si raggiungevano attraverso un labirinto di vicoli fiancheggiati da alti palazzi, la cosiddetta “Spina di Borgo”. Questi palazzi nascondevano la piazza e stupivano i fedeli che si recavano al luogo sacro.

Vaticano, Rione Borghi prima del 1937.

Tra il 1936 e il 1937, Mussolini intervenne sulla rete stradale di Roma con l’intento di dare alla città un nuovo volto degno della capitale di un impero. Tra i progetti c’era la creazione di una strada di accesso alla basilica con l’obiettivo di favorire una circolazione più fluida ed evitare l’eccessivo traffico e la congestione dovuta al crescente numero di veicoli. Per questo motivo egli fece demolire il nucleo medievale della “Spina di Borgo” e lo sostituì con un ampio viale, la Via della Conciliazione, una strada senza ostacoli visivi. Di conseguenza, l’effetto suggestivo andò perduto, in quanto la basilica era ormai visibile a grande distanza.

Vaticano, Piazza San Pietro e Via della Conciliazione.

L’obelisco

Nell’antico Egitto, gli obelischi rappresentavano il dio Sole, fonte di vita, energia, calore e luce. La Chiesa, ed in particolare Papa Sisto V, fece rivivere l’antico simbolismo ponendo una croce sugli obelischi per celebrare il loro potere e rendere i luoghi sacri riconoscibili da lontano.

L’obelisco, che si trova in Piazza San Pietro, fu trasportato da Eliopoli (Città del Sole) a Roma su richiesta dell’imperatore Caligola nel 37 d.C. ed eretto nel suo circo, che divenne poi il Circo di Nerone, luogo dove fu poi costruita la Basilica di Costantino.

Vaticano, obelisco in Piazza San Pietro.

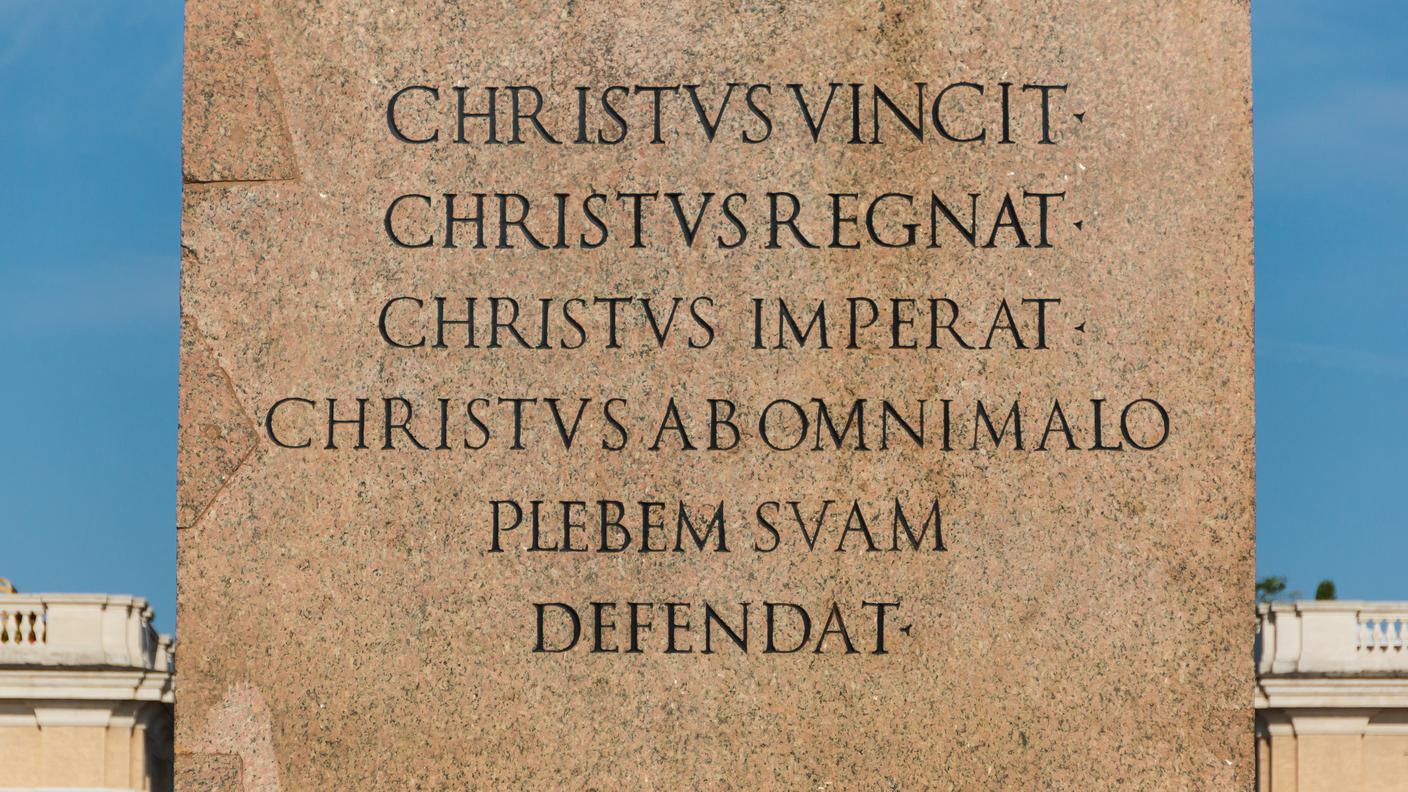

Sisto V ordinò poi di spostare l’obelisco al centro di Piazza San Pietro; era infatti inteso come una conferma della vittoria e della supremazia della fede cristiana. Anche il piedistallo sul lato rivolto verso la basilica reca l’iscrizione:

«CHRISTVS VINCIT, CHRISTVS REGNAT, CHRISTVS IMPERAT CHRISTVS AB OMNI MALO PLEBEM SVAM DEFENDAT.» (La basilica di S. Pietro, la piazza e il colonnato. Gerhard Wiedmann, 2014, p. 188, 193).

Vaticano, Obelisco, iscrizione sulla base (ovest).

La sfera sulla sommità fu sostituita da una croce, sotto la quale furono collocati i simboli araldici della famiglia Peretti, da cui proveniva Papa Sisto V, anche per ricordare il suo potere personale.

Vaticano, sommità dell’obelisco con simboli papali, stella e croce.

La posizione dell’obelisco influenzò tutte le successive decisioni architettoniche riguardanti la piazza e i suoi dintorni; Bernini trovò una piazza in cui gli elementi architettonici erano disposti in modo tale da creare interdipendenze a cui non poteva sottrarsi.

Le statue

Il tetto del colonnato è decorato da 140 statue raffiguranti altrettanti santi. Esse hanno il compito di dare al Colonnato di San Pietro un significato teologico e religioso. La scelta dei santi da raffigurare non fu una decisione di un singolo papa, ma dei papi che si susseguirono tra il 1655 e il 1721, cioè Alessandro VII, Clemente IX, Clemente X e Clemente XI. In ogni caso, la lista stilata da Alessandro VII rimase pressoché invariata.Il tetto del colonnato è decorato da 140 statue raffiguranti altrettanti santi. Esse hanno il compito di dare al Colonnato di San Pietro un significato teologico e religioso. La scelta dei santi da raffigurare non fu una decisione di un singolo papa, ma dei papi che si susseguirono tra il 1655 e il 1721, cioè Alessandro VII, Clemente IX, Clemente X e Clemente XI. In ogni caso, la lista stilata da Alessandro VII rimase pressoché invariata.

Le figure proposte dovevano rappresentare la Chiesa trionfante e militante, e raccontarne la storia. Esse erano (e sono tutt’ora) strettamente legate agli apostoli raffigurati sulla facciata e sottolineavano la diffusione del cristianesimo in tutto il mondo, riproducendo numerosi santi di diverse nazionalità e soprattutto martiri. Inoltre, nel contesto politico e sociale di Alessandro VII, i santi incarnavano la resistenza contro le nuove tesi luterane, che negavano l’esistenza storica dei martiri e delle reliquie. Anche la scelta di raffigurare i Padri della Chiesa orientale, rappresentava un motivo caro alla Controriforma, ovvero che nessuna eresia passata o presente potesse distruggere il papato. Altrettanto, le statue di missionari ed eremiti sottolineavano la diffusione della Chiesa e il valore della vita eremitica e contemplativa.

Vaticano, Statue colonnato.

Le statue dei santi, provenienti da tutte le parti del mondo, raffigurati nella loro veste di martiri, difensori della fede, confessori, fondatori di ordini e missionari, costituivano inoltre espressione simbolica rafforzatrice del concetto della missione di Roma nella difesa della fede e nell’evangelizzazione dei popoli.

Bernini dunque con un’idea apparentemente molto semplice ma allo stesso tempo grandiosa, basata su un’impressionante dotazione di strumenti espressivi, abilità tecnica e sapienza prospettica, realizzò l’abbraccio della Chiesa cattolica con il portico e ne rafforzò il valore simbolico con le statue che coronano il colonnato.

Carlo Maderno, storia del ticinese che cambiò il volto di piazza San Pietro

RSI Info 19.12.2021, 08:45