Il viaggio in Sicilia comincia nel cuore arabo-normanno, là dove ogni pietra parla più lingue allo stesso tempo. Nei vicoli — agrumi e catrame, spezie e sale marino — si intuisce che Palermo non è riducibile a una sola narrazione. È qui che la città rivela la sua essenza: molteplice, stratificata, irriducibile. E nulla lo dimostra meglio della Cappella Palatina, il luogo da cui ogni racconto dovrebbe cominciare.

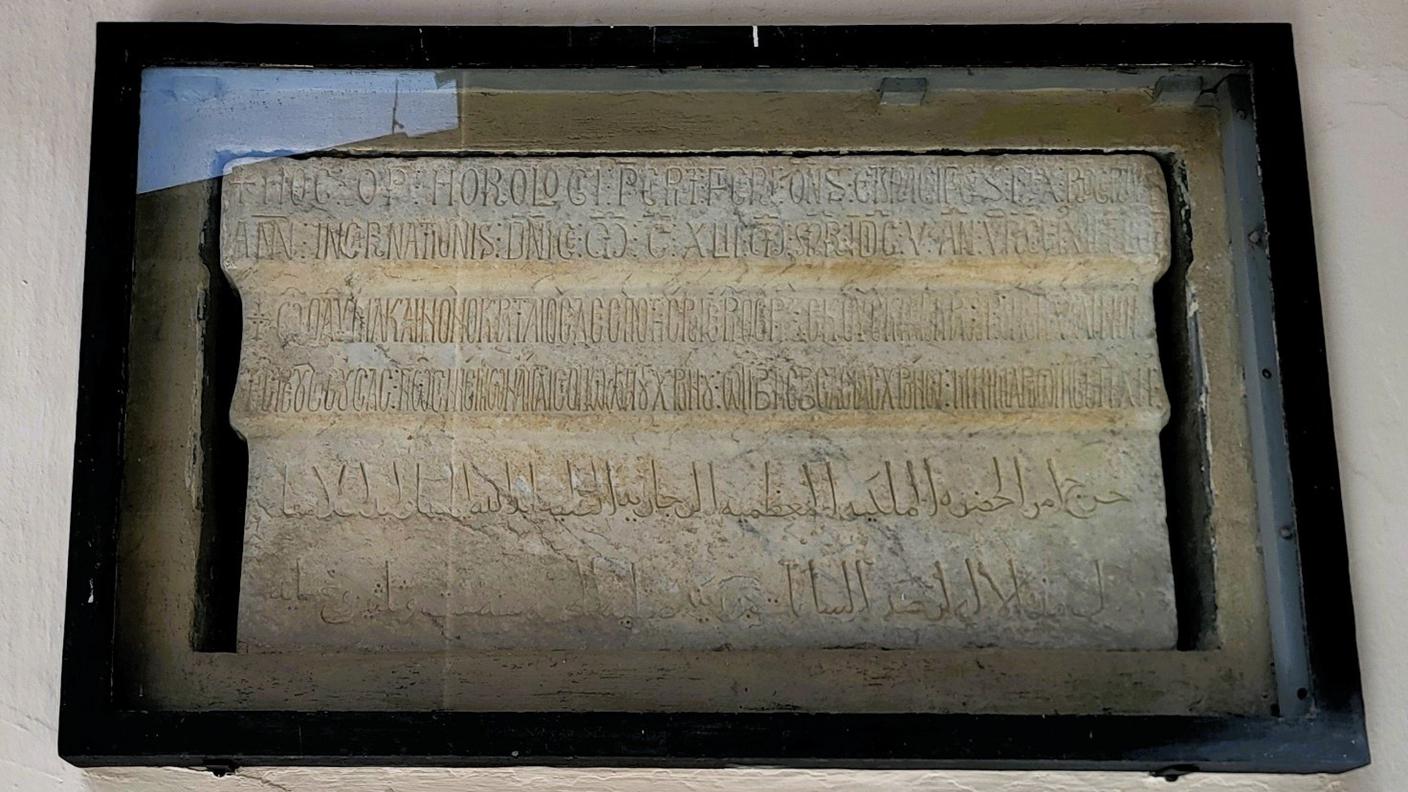

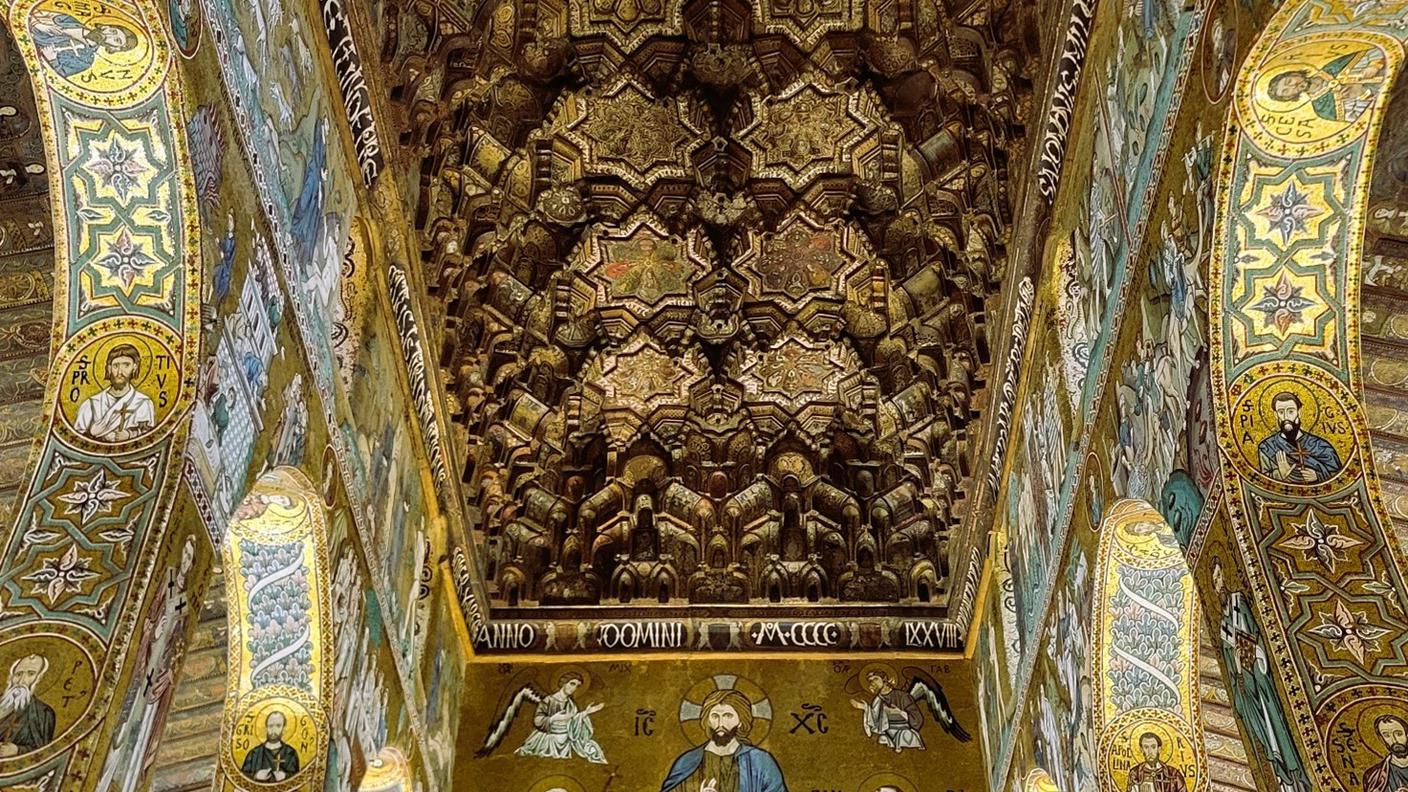

Mosaici bizantini che splendono come icone d’Oriente, iscrizioni in arabo che scorrono sulle pareti, un soffitto a muqarnas scolpito da mani pazienti venute dal Cairo. Siamo nel 1140 e re Ruggero II, fondatore del Regno di Sicilia, ordina la costruzione di una cappella privata destinata a farsi manifesto del suo potere: un potere capace di giustapporre elementi diversi in un’armonia che, senza confonderli, rifletteva la pluralità pacifica e ordinata dei popoli sui quali regnava.

Palermo, Cappella Palatina, interno.

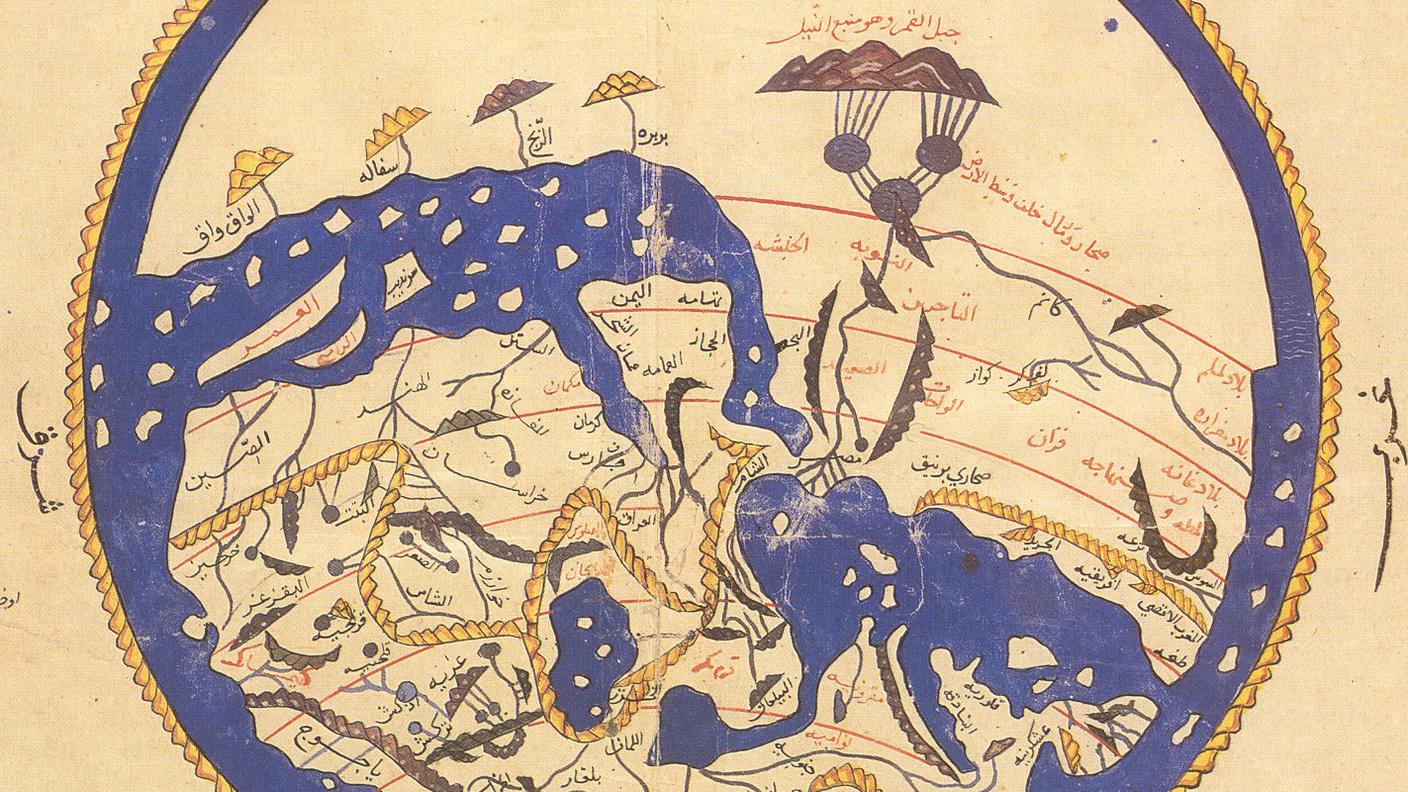

Uscendo dalla cappella, la luce sembra più bianca, come se gli occhi portassero ancora impressi gli ori e i lapislazzuli, mente attorno si dispiega il Palazzo dei Normanni. Da secoli racconta la sua storia stratificata: fortezza punica, palazzo arabo, residenza normanna, corte sveva. Ciò che le architetture proclamano in facciata la cancelleria normanna rendeva prassi: atti in latino, greco e arabo scorrevano paralleli, senza annullarsi. Nelle stesse sale al-Idrisi tracciava il suo Libro di Ruggero, descrivendo la Sicilia come «ornata di porti, giardini e mercati», ponte naturale tra le genti del Mediterraneo.

Palermo arabo-normanna

A pochi passi, la Cattedrale mette in scena la biografia stessa della città. Absidi normanne intessute di motivi islamici, archi gotico-catalani, innesti barocchi, tombe regali. Qui riposa Ruggero II; da qui passò per rimanervi eternamente l’aquila imperiale di Federico II, lo “stupor mundi”, che vestiva un manto ricamato in arabo e regnava su una corte capace di parlare le lingue del mare. Palermo è un manuale d’Europa prima dell’Europa: plurale per vocazione, meticcia per destino.

Palermo, Cattedrale, Abside.

Occorre camminare un po’ per arrivare alla Zisa, residenza estiva dei re normanni. Sembra un palazzo di Bagdad trasportato in Sicilia: fontane, giochi d’acqua, decorazioni geometriche che richiamano il Corano. Michele Amari, nell’Ottocento, ricordava come l’iscrizione araba all’ingresso della Zisa lodasse re Guglielmo II con parole degne di un califfo, e vedeva in quelle architetture la prova tangibile di un “esperimento unico” nel cuore dell’Europa. Attorno, l’ombra del Genoardo — il “giardino-paradiso” — con agrumi e corsi d’acqua alimentati dai qanat arabi, i cunicoli di captazione che ancora scorrono sotto Palermo.

Palazzo della Zisa

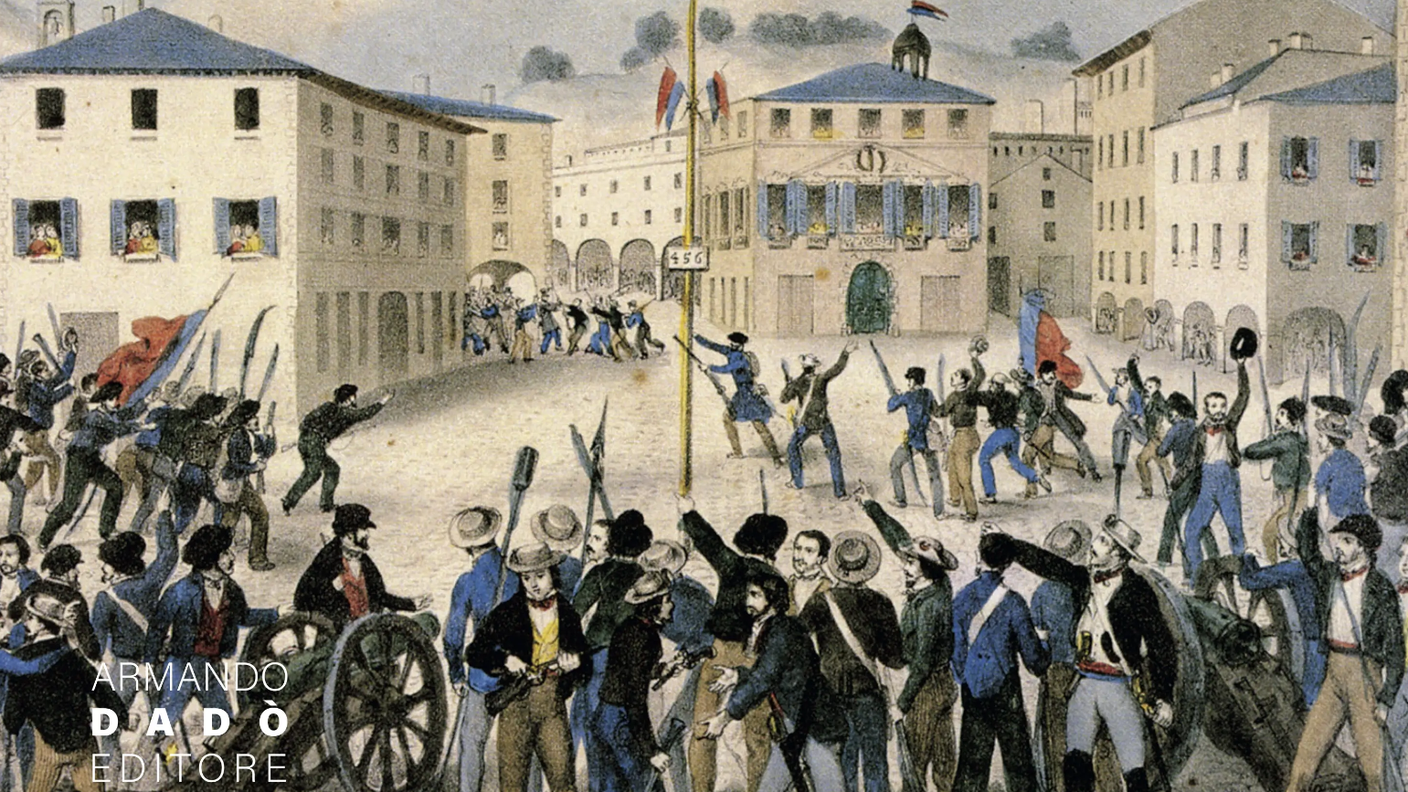

Fuori, nelle strade, la città cambia respiro. A Ballarò, nel grande mercato, voci gridano in dialetto, in arabo, in bengalese; frutta che esplode di colori; odori di fritto e di cumino. Sembra di entrare in una cronaca medievale, ma il cronista qui è il venditore che ti offre un’arancina e intanto ti racconta la sua famiglia divisa tra Mazara e Tunisi. Tornano alla mente le parole di Ibn Jubayr, viaggiatore andaluso del XII secolo, che nel suo Riḥla (1184-1185) descriveva Palermo come «la città più bella che si possa vedere al mondo», lodandone i giardini e l’acqua che scorreva in mille canaletti.

Mercato di Ballarò, scorcio.

Non lontano, la Martorana custodisce un altro racconto. Qui, nel mosaico che raffigura Ruggero incoronato da Cristo, prende forma un’idea di potere che non ha bisogno di Roma, quindi del papa. Scende direttamente dall’alto, in un linguaggio bizantino che dice Sicilia. Ancora oggi, guardando quel mosaico, sembra di percepire il brusio di un’epoca in cui tutto era possibile: latini, bizantini, arabi, ebrei, ognuno con uno spazio e un ruolo specifici, nel laboratorio più spregiudicato del Mediterraneo medievale. Il cronista Goffredo Malaterra avrebbe detto mirabilia: cose mirabili che accadono quando la politica diventa arte della convivenza.

Dettaglio del mosaico con Ruggero II (ΡΟΓΕΡΙΟΣ ΡΗΞ) incoronato direttamente da Cristo (ΙϹ), Martorana (Santa Maria dell’Ammiraglio), Palermo.

Ai Quattro Canti, la scenografia urbana si apre come un teatro: angeli, fontane, santi, il respiro barocco che dialoga — non senza attriti — con la Palermo multietnica di oggi.

Il viaggio si conclude davanti al mare, a Mondello. Il liberty di inizio Novecento racconta un’altra stagione, quella della Belle Époque siciliana, e la memoria arabo-normanna sembra lontana. Basta tuttavia chiudere gli occhi per sentirla ancora, nella lingua dei pescatori, nelle storie di migrazioni, nell’eco delle preghiere che risuonano da secoli in dialetti sempre diversi. Tornando di sera verso il Cassaro, con il Teatro Massimo illuminato, si capisce che la stratificazione non è un concetto astratto ma una condizione quotidiana.

Come la Cappella Palatina, la città obbliga a contemplare Oriente e Occidente nello stesso istante, potere e devozione, splendore e degrado. È questa la sua forza: l’essere sempre altro, sempre oltre, mai riducibile a una sola forma, a un solo luogo. Non è una città, Palermo, ma un’idea di mondo.

- Il fascino di Palermo: antico e moderno

https://rsi.cue.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/si-viaggiare/Il-fascino-di-Palermo-antico-e-moderno--1944934.html

“Enigma Palermo”

Alphaville 26.10.2023, 11:30

Contenuto audio