Almeno 500 chilometri distanziano la Confederazione elvetica dalla città belga di Namur (capitale della Vallonia), ma nonostante ciò nel corso della storia vi furono svariate relazioni che unirono queste due realtà.

Namur, che si colloca in un punto strategico sulla confluenza dei fiumi Mosa e Sambre, ai nostri giorni è una città peculiare e di fascino, grazie ad esenpio alla sua maestosa fortezza -testimone materiale di oltre duemila anni di accadimenti militari e storici, così come ai tesori architettonici del passato, che sono custoditi nel centro cittadino, e poi ai numerosi musei dedicati all’artigianato medievale, ma anche alla pittura romantica dell’Ottocento o, in tempi più recenti, che trattano dell’evoluzione scientifica e dell’informatica. Riguardo al legame con la Svizzera, va citato anzitutto che per le sue trade, passarono anche da due illustri maestri ticinesi: Pisoni e Morettini, rispettivamente architetto ed ingegnere militare tra i più celebri dentro e fuori i confini nazionali, i quali a Namur lasciarono una loro impronta decisiva. Le relazioni intercorse tra le nostre due nazioni, tuttavia, risalgono ad alcuni secoli precedenti a quello di questi due personaggi, quando -come riportato da Bernard Andenmatten, DSS- Caterina di Savoia quale erede della baronia di Vaud e terza moglie del conte di Namur Guglielmo I, nella Confederazione elvetica “concesse franchigie ed elargì donazioni al tesoro della cattedrale di Losanna” […], mentre “dopo il 1352 si recò a più riprese nel Paese di Vaud e nel Bugey-Valromey in compagnia del marito con l’intento di ottenere omaggi feudali e giuramenti di fedeltà”. Espansero poi il dominio a Namur e, nel contempo conseguirono feudi e territori per renderla florida, migliorando i commerci tramite la modernizzazione legislativa soprattutto dell’industria mineraria -che fu sviluppata- e della lavorazione del metallo (De Marne J-B., Histoire du comté de Namur, Bassompierre, 1754) .

Assedio di Namur, conservato al Musée des Arts décoratifs di Namur.

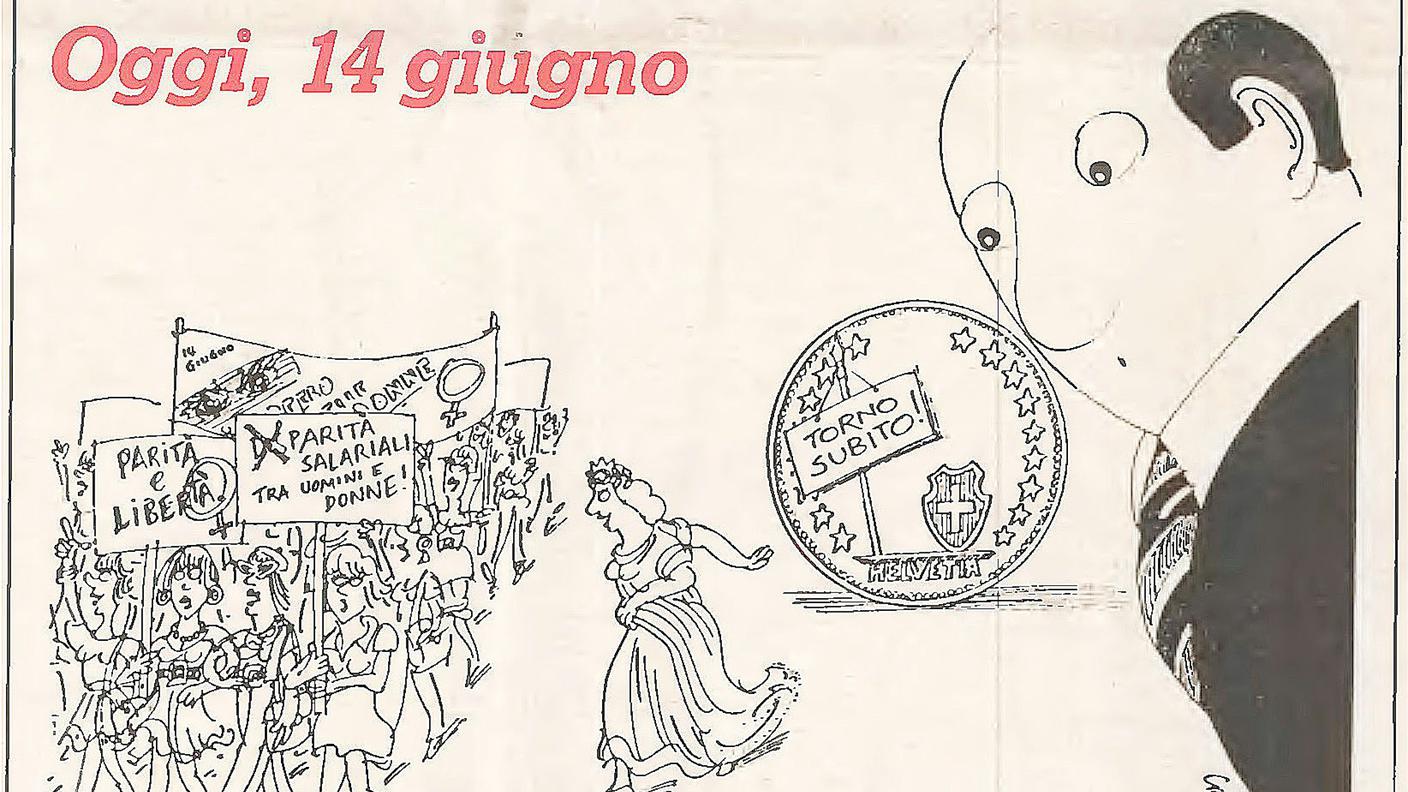

Dal punto di vista politico, la città di Namur non sempre fu di dominio belga; in effetti, nonostante nel 1640 entrò a far parte dei Paesi Bassi spagnoli e la sua cittadella fu stata rafforzata notevolmente, nel 1692 Luigi XIV di Francia la invase nell’ambito della sua campagna d’espansione, annettendola alla Francia. Un contesto nel quale, come accadde anche in altre situazioni belliche, dei mercenari elvetici fecero parte sia dell’una, sia dell’altra fazione, in uno scontro anche religioso, che vide opporsi cattolici a protestanti. Nella sua biografia curata da Marino Viganò, si legge che fu proprio in questo frangente che Pietro Morettini giunse a Namur, al seguito del generale Sébastien Le Prestre: signore di Vauban (1633-1707), il quale ricostruì e fortificò massicciamente la cittadella. Nato a Cerentino (Vallemaggia) nel 1660, Morettini iniziò la sua carriera come semplice manovale, salendo man mano di grado, fino ad ottenere il titolo di ingegnere militare, le cui abilità venivano richieste dalle più importanti potenze europee, che in particolare lo chiamarono per progettare la fortificazione delle loro città (OltreconfiniTI).

Era figlio del maestro muratore Filippo Morettini e di Filippina Casserini, mentre si unì in matrimonio nel 1692 con Marie-Rose Ronchan del Lussemburgo. Fu proprio suo padre che all’età di soli 14 anni lo portò con sé nella città francese di Besançon, conquistata da Luigi XIV nel 1674, collaborando al suo ampliamento secondo il progetto di Le Prestre de Vauban. Dal 1688 fu poi impresario della fortezza di Landau (Palatinato, Germania), anch’essa di Vauban, e nel 1692 partecipò all’assedio di Namur, di dominio dei Paesi Bassi spagnoli; tre anni più tardi, quando la piazza fu ripresa dagli anglo-olandesi, Morettini passò poi al servizio di Guglielmo III d’Orange, re d’Inghilterra, e per lui riparò la cittadella tra il 1695 e il 1697.

Palazzo Morettini a Locarno.

Sempre nella ricostruzione fatta da Viganò, si apprende che nel 1697 Pietro Morettini divenne “ingegnere ordinario” e, dall’anno successivo e sino al 1702, portò a termine nelle Province Unite progetti di Menno van Coehoorn; ottenne quindi un ulteriore avanzamento diventando direttore generale delle fortificazioni nel 1701, per poi decidere due anni più tardi di rientrare a Locarno e servire il duca Vittorio Amedeo II di Savoia, progettando anche i canali per Losone (1704-05). Successivamente anche il Canton Lucerna lo nominò ingegnere, affidandogli il rafforzamento della porta di Basilea e un progetto relativo alla nuova fortificazione della città. Ad Andermatt, tra il 1707 e il 1708, scavò poi il Buco di Uri (traforo stradale attraverso il Gottardo) che gli fu commissionato dal Canton Uri e dalla comunità di Orsera, mentre negli anni 1707-12 -prima che scoppiasse la seconda guerra di Villmergen- Morettini fu impegnato nei lavori di fortificazione delle città di Friburgo, Soletta, Sursee, Bremgarten (AG), Willisau, Mellingen e Baden, per poi a Wassen estendere anche il forte, detto Meienschanze (1710): avamposto urano sulla strada del Susten. A ciò seguì una permanenza nello Stato pontificio (1715-16), per poi essere assunto dal 1717 al 1736 dalla Repubblica di Genova quale primo ingegnere, direttore delle fortificazioni e colonnello.

Tra un viaggio e l’altro, Morettini amava comunque rientrare sempre in Ticino, dove costruì ad esempio l’omonimo Palazzo (oggi sede della Biblioteca Cantonale) nel cuore della città di Locarno, dove morì improvvisamente nel febbraio del 1737.

Pianta dell'assedio di Namur nel 1692.

Per quanto concerne Namur, assediata appunto nel 1692, rimase ancora sotto il dominio francese finché il luogotenente Guglielmo III di Orange, conte di Nassau, si impadronì della cittadella durante la guerra della Grande Alleanza. Un atto che non preoccupò, tuttavia, Pietro Morettini, il quale rimase dunque a Namur nonostante la sconfitta di Luigi XIV, passando al servizio degli Olandesi, ora detentori del presidio cittadino (sebbene poi, dopo il trattato di Utrecht del 1713, la Casata austriaca degli Asburgo ne assunse il controllo, tolto ai Paesi Bassi, un tempo spagnoli). Terminate queste guerre, Namur non fu più coinvolta in campi di battaglia per un periodo, potendosi quindi dedicare alla sua ricostruzione grazie ad una corposa campagna grazie alla quale ottenne essenzialmente l’aspetto che ancora oggi le si riconosce: palazzi, case borghesi, chiese e monumenti di vario genere furono edificati in uno stile sobrio e luminoso, combinando i mattoni alla pietra da taglio. Fu proprio in questo contesto che un altro ticinese, Gaetano Matteo Pisoni, assunse un ruolo di primo piano, trasferendosi in città dal 1751, ossia quando aveva già accumulato notevole esperienza dalle sue permanenze in Germania, in Austria ed anche in Vallonia (attuale Belgio).

Architetto Gaetano Matteo Pisoni.

Un cosiddetto ‘figlio d’arte’. I genitori Giovanni Battista e di Anna Daria Vacchini furono infatti entrambi discendenti da famiglie d’artisti e Pisoni, dapprima apprendista muratore a Breitenwang in Tirolo (1729-32), decise poi di frequentare la facoltà di architettura all’Accademia di San Luca a Roma, dal 1735-40. Nella biografia redatta da Hans-Rudolf Heyer, si evince poi che nel lustro successivo Pisoni fu attivo a Milano, mentre grazie alle raccomandazioni del marchese Botta-Adorno fatte al vescovo di Namur, sin spostò prima a Bruxelles nel 1750 (impegnato nella costruzione della cattedrale dal 1751 al 1767, poi nella progettazione di un palazzo per i duchi di Brabante) e successivamente anche a Liegi l’anno successivo, per la realizzazione della chiesa di San Giovanni Evangelista. Sempre su suolo belga, ancora grazie a Botta-Adorno, ottenne un posto fisso quale architetto a Vienna, alla corte del principe Wenzel von Liechtenstein, motivo per cui dal 1753 al 1756 si dedicò soprattutto alla ristrutturazione di edifici nei dintorni della capitale austriaca. Si mosse poi da Milano a Dresda, fino anche a Roma, dove dove fu insignito da papa Clemente XIII del titolo di cavaliere dello Speron d’oro (1760). Tre anni più tardi, tornato in Patria, fu attivo a Soletta con il nipote Paolo con la perizia sulla costruzione della nuova chiesa dei santi Orso e Victor, già avviata da Jakob Singer, su progetto di Erasmus Ritter. Matteo Pisoni si pronunciò molto severamente, tanto da subentrare egli stesso, progettando e dirigendo i lavori al posto dei due precedenti architetti. Un momento ne quale l’architetto asconese ottenne anche incarichi dal principe-vescovo di Basilea nella città di Delémont (chiesa di S. Marcello) e a Zurigo (coperture delle torri del Grossmünster, costruzione dell’orfanotrofio), anche se il cantiere di Soletta rimase l’edificio ecclesiastico più importante su cui lavorò, dal quale fu poi licenziato per motivi finanziari; di conseguenza, non potendo terminare i lavori, alla fine del 1770 fece ritorno ad Ascona.

Per quanto riguarda in particolare lo stile con cui si adoperò Gaetano Matteo Pisoni, ci si riferisce al classicismo tardobarocco, ma con un’importante impronta romana; uno stile che, tuttavia, in Svizzera non ottenne mai grandi favori, rimanendo senza seguaci.

Tornando alla città di Namur, l’architetto Pisoni predispose tutti i piani per la Cattedrale locale nel 1751, il luogo di culto cardine della Vallonia .

Cattedrale Sant'Albano, terminata nel 1767 su progetto dall'architetto asconese Matteo Pisoni.

Il Duomo di Namur é votato a Saint-Aubain ed è situato sul sito dell’antica collegiata omonima, fondata nel 1047 dal conte di Namur Alberto II, diventata cattedrale della diocesi di Namur nel 1559. Ad oggi, solo una torre restaurata nel 1388 giunge intatta, sormontata da una freccia risalente al 1648. Una prima costruzione che successivamente fu rimodellata in stile neoclassico proprio da Gaetano Matteo Pisoni, appunto tra il 1751 e 1767; sebbene l’edificio si presentasse comunque maestoso ed imponente, un destino simile a quello verificatosi nel cantiere di Soletta intercorse anche in questo caso: per ragioni economiche il piano previsto fu ridotto ad una sola campata, con tuttavia un’imponente cupola di ben 70 metri. La cattedrale si arricchì poi di numerose opere d’arte all’inizio del XIX secolo; infatti grazie a donazioni o acquisizioni private, le opere provenienti per la maggior parte da chiese o abbazie spogliate e demolite al tempo della Rivoluzione, giusero a Namur costituendo un cospicuo tesoro religioso. La croce in cima al campanile, ad esempio, così come l’altare dedicato alla Santa Croce, che ricordano la presenza nella cattedrale delle reliquie della Vera Croce di Cristo. Già all’inizio del 1200 la collegiata di Saint-Aubain accolse notevoli reliquie della Passione che provenivano da Costantinopoli e che furono acquisite durante il saccheggio dei crociati, durante la Quarta Crociata (1204). Le reliquie della Vera Croce, la corona di spine di Cristo e il Sacro Sangue giunsero così a Saint-Aubain intorno al 1206, accrescendo in modo significativo il prestigio della collegiata e attraendo in seguito altre donazioni.

Dipinto che raffigura la confluenza dei fiumi Mosa e Sambre a Namur.

Dal punto di vista storico, i Paesi Bassi austriaci nel 1787 e nel 1790 si sollevarono contro l’imperatore Giuseppe II, e nel 1790 emanarono la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti belgi, scatenando un movimento rivoluzionario ancor prima di quello, forse più celebre, che coinvolse la Francia nel 1789 (Rivoluzione francese). La Confederazione belga, unita velocemente dal Principato di Liegi, sopravvisse tuttavia per un solo anno, per poi essere rovesciata dalle truppe austriache; cinque anni più tardi i Paesi Bassi austriaci e il Principato di Liegi passarono sotto il controllo della Francia (1795) e a partire da quel momento Namur divenne prefettura del dipartimento francese di Sambre-et-Meuse fino alla fine del Primo Impero. Negli anni successivi, non ricoprendo più un ruolo strategico, la città fu tenuta lontana dai combattimenti più violenti e venne quindi risparmiata da altri eventi bellici. Nel 1815 si attestò infine la sconfitta francese, e il Congresso di Vienna volle unire le province belghe ai Paesi Bassi; da quel momento in poi Namur assunse l’aspetto che ancora mantiene ai nostri giorni.

La grande bellezza

La storia infinita 13.11.2023, 21:10