A Sud delle Alpi si parla ancora relativamente poco di lei. Tuttavia, la sua presenza aleggia come un fantasma anche nelle acque dei nostri laghi. Sebbene non sia mai stata avvistata fisicamente, nel 2019 il settore Ecologia acquatica della SUPSI ha rilevato le prime tracce del DNA della cozza quagga nelle acque e nei sedimenti del Ceresio, segno che il mollusco da qualche parte, c’è. Per una sua diffusione capillare, è quindi probabilmente questione di tempo: una volta che questa specie si insedia in un lago, è impossibile liberarsene.

Diversa la situazione a Nord delle Alpi, dove i fondali del lago di Ginevra, Costanza e Neuchâtel sono ormai tappezzati da estesi strati di cozze. La loro presenza è ormai accertata in buona parte dei bacini dell’Altopiano. Questa invasione sta avendo già effetti tangibili sulle infrastrutture: i molluschi ostruiscono le tubature di prelievo dell’acqua utilizzata a scopo potabile o termico, causando danni per milioni di franchi in lavori di manutenzione. Ma come è stato possibile che tutto ciò si sia verificato?

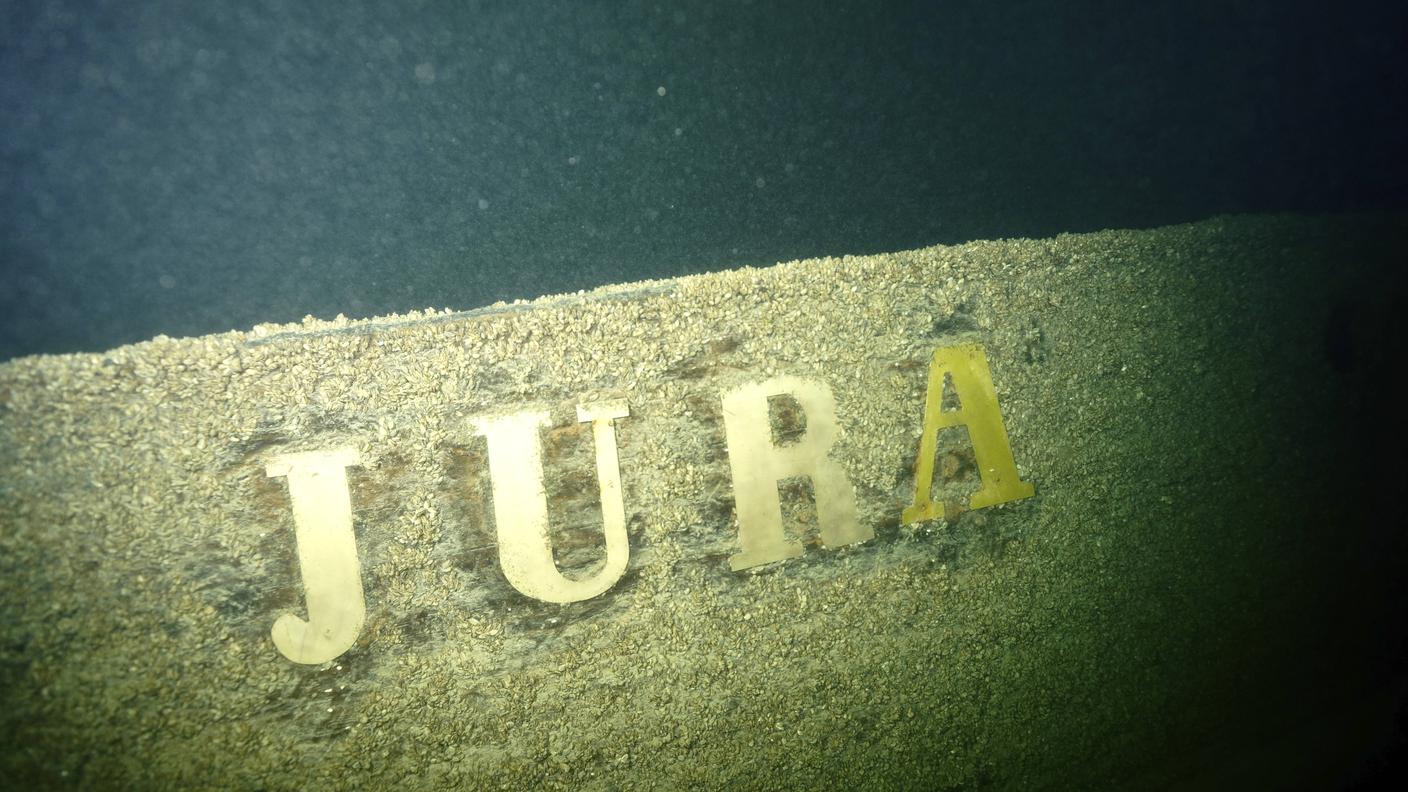

Nel lago di Costanza, un relitto sul fondale è stato completamente ricoperto dal mollusco

Una cozza in movimento

La cozza quagga (Dreissena rostriformis bugensis) è una specie di mollusco bivalve originaria del Mar Nero e del Mar Caspio. Predilige le acque dolci o salmastre, e la sua dimensione, a differenza delle cozze commestibili che conosciamo, non supera i 4 cm. La sua presenza è ormai diffusa in vaste parti dell’Europa e nei laghi dell’America del Nord, dove è arrivata verso la fine degli anni ’80, vent’anni prima che in Europa.

Una cozza, tanti grattacapi

Modem 09.04.2025, 08:30

Contenuto audio

In Svizzera è stata avvistata per la prima volta nel 2014 nelle acque del Reno a Basilea, dove probabilmente è arrivata trasportata dall’acqua di zavorra di qualche nave cargo. A rendere le cozze quagga delle ottime viaggiatrici anche fuori dall’acqua, c’è la loro capacità di sopravvivere fino a 90 ore senza risentirne particolarmente. Le cozze attaccate alle imbarcazioni o alle attrezzature per sport acquatici vengono così trasportate involontariamente da un lago all’altro.

In Ticino, nel 2020 è stata istituita una procedura che prevede il lavaggio a fondo delle imbarcazioni in arrivo sul Ceresio e il Verbano, con il rilascio di una certificazione da parte dei cantieri nautici abilitati affinché possano essere messe in acqua. Il fatto che tracce di questa specie invasiva siano già state rilevate non rende vane queste misure di prevenzione: ogni possibilità di rallentamento di una sua diffusione è una buona occasione per limitarne l’insediamento dei nostri laghi, e quindi i danni da essa causati.

Una minaccia per la biodiversità

La cozza quagga possiede una grande capacità: quella di filtrare le acque cibandosi dei fitoplancton in essa contenuti. La diminuzione di questi microrgansimi scatena delle ripercussioni a catena: privando organismi come le pulci d’acqua (ovvero zooplancton) di una delle loro principali fonti di nutrimento, diminuisce anche la disponibilità di cibo per i pesci, con potenziali ripercussioni sulla loro crescita e sopravvivenza. Allo stesso tempo, la riduzione del fitoplancton aumenta la trasparenza dell’acqua, consentendo alla luce di penetrare più in profondità nel lago. Questo incremento di luce favorisce lo sviluppo e la proliferazione delle piante acquatiche, modificando la composizione vegetale e la dinamica degli habitat subacquei. L’impatto si estende anche a livello economico, poiché le conseguenze negative possono ripercuotersi sui pescatori, con una diminuzione del quantitativo di pesce catturato.

Un gruppo di ricercatori dell'Eawag (Istituto per la Ricerca sulle acque nel Settore dei Politecnici Federali) al lavoro sul lago di Costanza

La diffusione della cozza quagga è resa ancora più insidiosa dal suo particolare ciclo riproduttivo e dalla sua capacità di adattarsi a condizioni ambientali estreme. Questa specie si riproduce durante tutto l’anno e può sopravvivere a temperature fino a 5°C, diffondendosi anche nelle stagioni più fredde. Inoltre, la cozza quagga è in grado di vivere in acque con scarse disponibilità di ossigeno, fino a profondità di 200 metri.

Nelle acque poco profonde dei suoi habitat originali, questa specie può essere controllata anche grazie all’intervento di uccelli acquatici e pesci che se ne nutrono. Tuttavia, nei laghi prealpini, spesso molto profondi, questi predatori naturali sono meno presenti e la cozza trova un ambiente più favorevole alla sua espansione, con un numero di predatori molto ridotto.

Lago di Costanza, una cozza minacciosa

Telegiornale 07.07.2025, 20:00

Uno sguardo oltre l’Atlantico per prevedere il futuro

Da tempo la ricerca guarda con attenzione all’andamento della diffusione di questa specie nei Grandi Laghi del Nord America (Huron, Ontario, Michigan ed Erie) per prevedere ciò che potrebbe accadere anche in Europa. Finora, i modelli dimostrano che l’espansione sta procedendo in maniera molto simile, e questa non è una buona notizia per i laghi svizzeri, dove si prevede che la biomassa della cozza quagga nei prossimi 20-30 anni aumenterà di un fattore compreso tra 9 e 20 per metro quadro.

Biomassa di cozze quagga per metro quadrato in un periodo di 33 anni dal primo rilevamento. I punti rappresentano lo stato nel 2022.

Tuttavia, resta ancora da valutare quali sono i parametri ideali che favoriscono una sua diffusione, come l’ossigenazione delle acque, la temperatura e altri parametri chimici. In genere, a cinque anni dal primo rilevamento di DNA ambientale, si nota una diffusione a occhio nudo della cozza quagga. Ciò non è accaduto nel lago Ceresio, e da una parte questo potrebbe lasciare ben sperare che a Sud delle Alpi non vi siano le condizioni adeguate per una sua proliferazione. Aspetti, questi, su cui si concentrerà la ricerca nei prossimi anni, in cui anche il settore Ecologia acquatica dell’Istituto scienze della Terra della SUPSI, accanto all’Eawag (Istituto Federale Svizzero di Scienza e Tecnologia Acquatica), continuerà a svolgere un ruolo di primo piano.