Mai più, anzi no

Non è stato il primo massacro dopo la Seconda guerra mondiale, e purtroppo nemmeno l’ultimo. Ma è stato il primo, e fin ora l’unico in Europa, ad essere dichiarato ufficialmente “genocidio” da due corti internazionali: il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (ICTY), che ne ha punito i principali responsabili, e poi la Corte internazionale di giustizia, che ha però assolto Belgrado dalle sue responsabilità, circoscrivendo tutto o quasi ad una questione tra bosniaci. “Never again”, mai più, era stato scritto sulle lapidi commemorative negli ex-campi di sterminio nazisti. Invece è successo di nuovo.

Non è facile dimostrare un genocidio, uno dei pochissimi crimini che in virtù di una convenzione delle Nazioni Unite del 1948 tutti gli Stati, compresa la Svizzera, sono tenuti a perseguire, al di là della loro competenza territoriale. Bisogna dimostrare, oltre ai fatti, la volontà di cancellare - in tutto o in parte - un popolo dal territorio su cui abita. Ed è proprio questa seconda parte la più problematica: il genocidio viene commesso quasi sempre in situazioni di guerra; i responsabili - anche quando, costretti dalle prove, ammettono di avere compiuto massacri - si giustificano parlando di eccessi isolati, di schegge impazzite. Ma il genocidio non è una improvvisa e incontrollata esplosione di violenza, al contrario: ha bisogno di organizzazione, di uomini e mezzi, di tempo, dunque di razionalità e freddezza. Non nasce per generazione spontanea.

A Srebrenica i massacri avvennero quando la città era ormai caduta, colpirono chi era in fuga o chi aveva ricevuto asilo in una base dell’ONU, e quindi dall’ONU fu tradito. E se alcuni degli esecutori materiali furono spinti da desideri personali di vendetta, questo non vale per i mandanti e gli organizzatori: militari professionisti, con anni di esperienza nell’Armata popolare jugoslava, l’esercito del paese “della fratellanza e dell’unità”. A meno di non considerarlo - come sembrò fare il comandante supremo serbo-bosniaco Ratko Mladic, mentre passeggiava nel centro della città appena conquistata, seguito dalle sue telecamere - un “pareggiare i conti” con la conquista ottomana. Avvenuta cinque secoli prima.

keystone

La definizione di genocidio non è mai stata accettata dalle autorità della Repubblica serba, la metà serba della Bosnia Erzegovina, che anzi stanno tornando indietro anche sull’ammissione dei massacri. Non è mai stata accettata dalla Serbia ufficiale. E non è accettata da alcuni intellettuali, non solo serbi o russi o della galassia nazionalista di destra. Per lo scrittore austriaco Peter Handke, premio Nobel per la letteratura, quello che avvenne lì fu un “fratricidio” che va esaminato nel contesto più generale. Il linguista e attivista altermondialista Noam Chomski ha affermato di ritenere inappropriato il termine, anche se non nega il massacro. Alcuni storici israeliani - l’attuale leadership serbo-bosniaca ha ottimi rapporti con il governo Netanyahu - la respingono perché donne e bambini vennero risparmiati.

Ma è soprattutto nel paese dove il crimine è stato compiuto, la Bosnia Erzegovina, che quella memoria divide. Per esempio nell’educazione. Onnipresente nei libri di testo bosgnacchi (questo il nome “ufficiale” dei musulmani di Bosnia), molto meno in quelli croati, il genocidio è inesistente su testi serbi, dove viene relativizzato enfatizzando invece i massacri contro i serbi, che furono effettivamente commessi, ma che non reggono il confronto con quanto avvenne nel luglio 1995, né per i numeri delle vittime né per l’organizzazione.

La promessa

La prima fase della guerra in Bosnia Erzegovina, nel 1992, fu una corsa a conquistare villaggi per formare un territorio il più possibile contiguo e difendibile, quindi meglio se etnicamente omogeneo. Ma la mappa etnica del Paese era una pelle di leopardo, un mosaico di luoghi senza maggioranza o dove la maggioranza coesisteva con corpose minoranze. Un groviglio che solo con la violenza poteva essere districato.

Nell’aprile 1992 la città di Srebrenica contava circa 37’000 abitanti, per almeno due terzi bosgnacchi. Un anno dopo si erano aggiunti 40mila sfollati dal resto della regione, etnicamente ripulita dalle milizie serbe. In quella prima fase furono commessi anche massacri di serbi da parte di unità bosniache. Per esempio nel villaggio di Kravica, il 7 gennaio 1993 (giorno del Natale ortodosso) in cui perirono oltre 30 soldati e almeno 12 civili. Comandava le unità bosniache quel Naser Oric che sarà poi il capo militare dell’enclave di Srebrenica. Dopo la guerra verrà condannato e poi assolto in appello dal Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia, quindi incriminato per altri fatti dalla giustizia bosniaca, catturato nel 2015 in Svizzera, estradato in Bosnia (lo reclamava anche la Serbia) e infine assolto nel 2018.

Nel 1993 Srebrenica era dunque un’isola bosgnacca in un mare serbo, un fazzoletto di colline dove in un giorno di marzo la popolazione, esausta, bloccò la jeep del comandante dei caschi blu, il generale francese Philippe Morillon, e per lasciarlo ripartire pretese la protezione dagli attacchi serbi e l’arrivo di aiuti umanitari. Da quella crisi nacque, il 17 aprile del 1993, la prima area protetta dalle Nazioni Unite, istituita con la risoluzione 819 del Consiglio di sicurezza. Una risoluzione adottata in base al capitolo VII della Carta dell’ONU, quello che prevede, se necessario, anche l’uso della forza. Srebrenica – e dopo un mese, con la risoluzione 824, anche le vicine enclaves di Goražde e Žepa, la capitale assediata Sarajevo, la sacca di Bihać e la città di Tuzla – non dovevano essere attaccate; i convogli umanitari dovevano avere libero accesso, le milizie locali dovevano essere disarmate. Nulla di tutto questo avvenne mai completamente. A Srebrenica si insediò un battaglione canadese di caschi blu, poi sostituito da battaglioni olandesi.

Il tradimento

Che l’estate del 1995 sarebbe stata importante per l’esito della guerra - e quindi sanguinosa, come spesso accade alla fine delle guerre - lo si era capito almeno da maggio, quando Zagabria conquistò la prima delle tre aree serbe che quattro anni prima si erano ribellate al suo controllo. Se nel 1991 erano stati i croati a fuggire, questa volta scapparono i serbi: verso la Serbia, verso l’adiacente Bosnia serba o verso altre zone ribelli della Croazia, zone che sarebbero a loro volta cadute tre mesi dopo.

Un anno prima, nel 1994, un accordo firmato a Washington aveva creato, nella parte di Bosnia non controllata dai serbi, la “federazione di Bosnia Erzegovina” con dieci cantoni, cinque croati e cinque musulmani. Si chiudeva così quella “guerra nella guerra” tra esercito bosniaco (prevalentemente musulmano) e milizie croate dell’HVO, sostenute da Zagabria, che aveva prodotto pagine non meno sanguinose di quelle del conflitto con i serbi. Croati e bosgnacchi tornavano a combattere insieme e con successo. La Repubblica serba del presidente Radovan Karadzic e del comandante militare supremo Ratko Mladić, che era arrivata a coprire circa il 70% della Bosnia Erzegovina, per la prima volta cominciava a rimpicciolirsi.

Ma le cose, politicamente, si stavano muovendo da ben prima di maggio: la direttiva numero 7, con cui Radovan Karadzic ordinava all’esercito di cancellare finalmente le enclaves di Bosnia orientale fu firmata l’8 marzo, anche se l’operazione militare per attuarla - nome in codice “Krivaja” - scattò solo quattro mesi dopo. Sempre a marzo, Naser Oric venne trasferito a Tuzla. Sembra che Sarajevo non potesse più tollerare i suoi eccessi, ma una parte dei sopravvissuti di Srebrenica vi vede invece la prova che nelle alte sfere si decise di sacrificare l’enclave, in nome della realpolitik e della definitiva divisione territoriale che si stava profilando all’orizzonte.

Alle 3 del mattino del 6 luglio 1995, quando le truppe serbe cominciarono a muoversi, a Srebrenica c’erano solo 550 caschi blu olandesi. I posti di osservazione ONU furono tra i primi obbiettivi ad essere colpiti; un soldato oladese venne mortalmente ferito. Poco armati e poco empatici verso la popolazione locale, i caschi blu non avevano comunque alcuna speranza di opporsi ad una tale macchina da guerra, a meno di non fare intervenire il supporto aereo della NATO. Cosa sarebbe potuto succedere, in quel caso, lo si era però visto un mese prima, quando il generale Mladic, dopo un bombardamento dell’alleanza atlantica sulle sue posizioni seguito ad un attacco contro Sarajevo, aveva preso in ostaggio circa 370 caschi blu, usandoli come scudi umani davanti potenziali bersagli. Le immagini delle truppe ONU ammanettate ai possibili bersagli avevano fatto il giro del mondo.

Anche all’inizio dell’offensiva su Srebrenica alcuni caschi blu olandesi vennero catturati. Non di meno, il loro comandante, Thomas Karremans, ad un certo punto chiese il supporto aereo, ma le sue richieste si persero tra procedure e regolamenti, tra comandi e uffici di una ONU che aveva evidentemente poca voglia di imbarcarsi in una escalation, ma che scrisse allora una pagina importante del suo declino.

La storia può essere riassunta qui solo per sommi capi. Per maggiori dettagli, una cronologia completa e numerosi documenti originali con traduzione inglese rimandiamo al lavoro fatto dall’agenzia Sense, una cooperativa di giornalisti ex-jugoslavi che è stata l’unico media ad avere seguito sistematicamente tutto il lavoro del tribunale dell’Aja. Basti dire che a un certo punto Karremans si sentì dire che un formulario per la richiesta di intervento degli aerei NATO era stato da lui compilato male.

L’11 luglio 1995, davanti alle truppe serbe ormai vittoriose, tra le 12 e le 15mila persone scelsero la via dei boschi, avviando una marcia di tre giorni (90 chilometri) verso Tuzla e il territorio controllato dalla federazione. Tutti gli altri – oltre 20mila, tra cui donne, bambini, anziani e malati – chiesero invece asilo alla base olandese di Potoćari, che a un certo punto chiuse i cancelli perché al completo. Entrarono in 5mila, gli altri vi si accamparono davanti.

Migliaia di abitanti di Srebrenica sono scomparsi lungo la strada per Tuzla

RSI Archivi 18.07.1995, 20:00

La sorte fu tragica sia per chi fuggì, sia per chi si illuse di poter essere protetto dall’ONU: in almeno tre occasioni le truppe serbe bombardarono la colonna in marcia, arrestarono migliaia di maschi tra i 16 e i 65 anni, a volte obbligandoli a chiamare i compagni perché uscissero dalla foresta, gridando che “non vi succederà niente”. I prigionieri furono detenuti in strutture provvisorie e poi liquidati. A Potoćari il comandante Karremans fu invece costretto a “negoziare” l’evacuazione dei civili da dentro e davanti la sua base con un Mladic ben determinato a umiliarlo con tanto di riprese TV. Quando l’evacuazione cominciò, a sorpresa gli uomini vennero separati da donne, anziani e bambini. Solo questi raggiunsero la federazione.

1995: fuga da Srebrenica

Fotografie archivio Keysone

La memoria

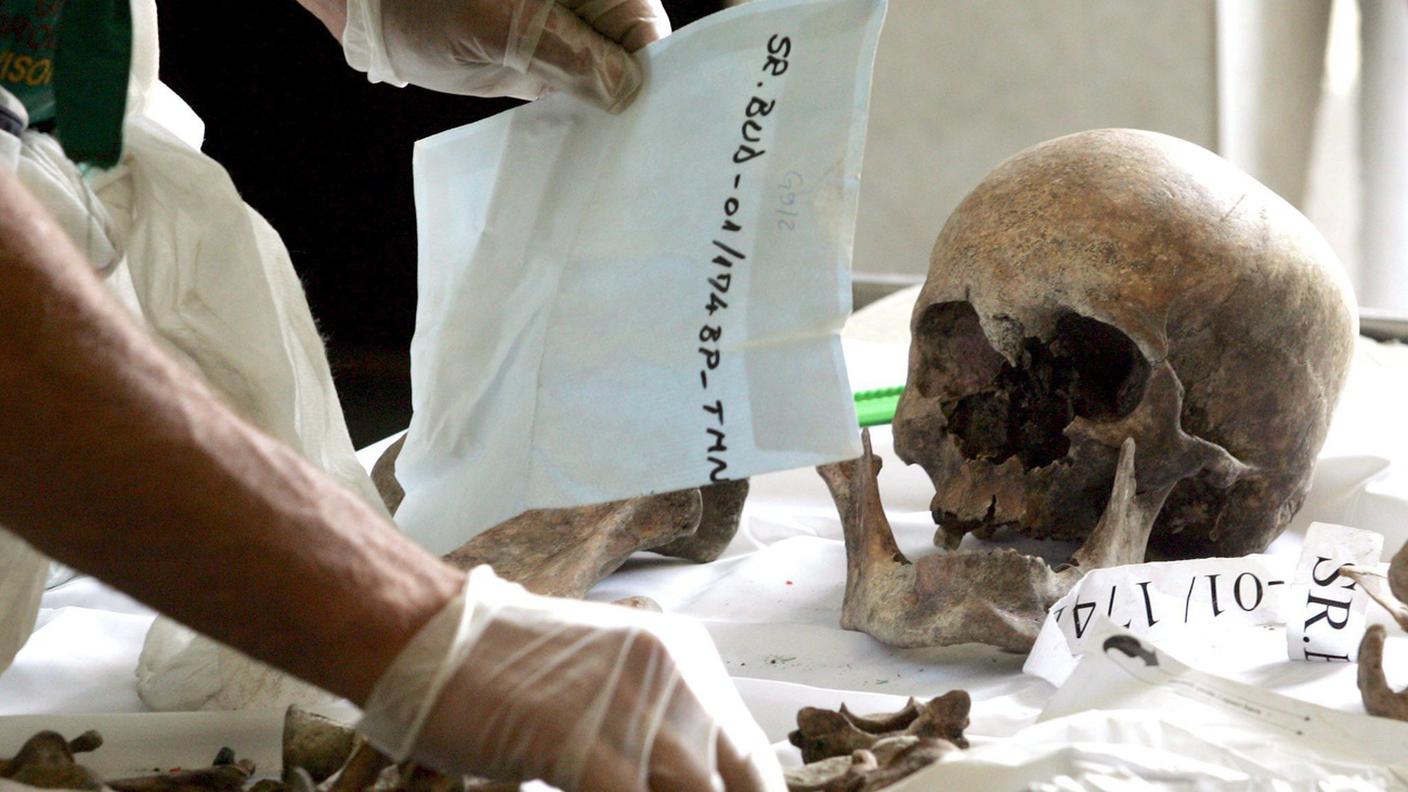

L’ex base di Potoćari è diventata il memoriale del massacro. Sulla stele principale il numero 8’372 è scritto con tre punti di sospensione, perché è approssimato, convenzionale. La cifra esatta delle vittime probabilmente non sarà mai nota.

Quindici persone di alto profilo sono state condannate dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia. A loro se ne aggiungono circa una quarantina i cui casi sono stati gestiti dalla giustizia bosniaca. Alcuni processi sono ancora aperti.

Scomparsi di Srebrenica

RSI Archivi 30.01.1996, 20:00

Il primo imputato eccellente è stato il generale Radislav Krstic, comandante del corpo della Drina dell’esercito serbo-bosniaco. Proprio nella sua sentenza di condanna - a 46 anni di carcere, ridotti in appello a 35 - quello di Srebrenica è stato definito un genocidio. Era il 2 agosto 2001; Krstic era stato arrestato tre anni prima. Oggi ha 77 anni ed è in carcere a Tartu, in Estonia. L’anno scorso ha presentato domanda di scarcerazione con una lettera in cui ha ammesso di essere stato uno degli organizzatori e dice di pensare ogni giorno alle vittime, ma la sua richiesta è stata respinta.

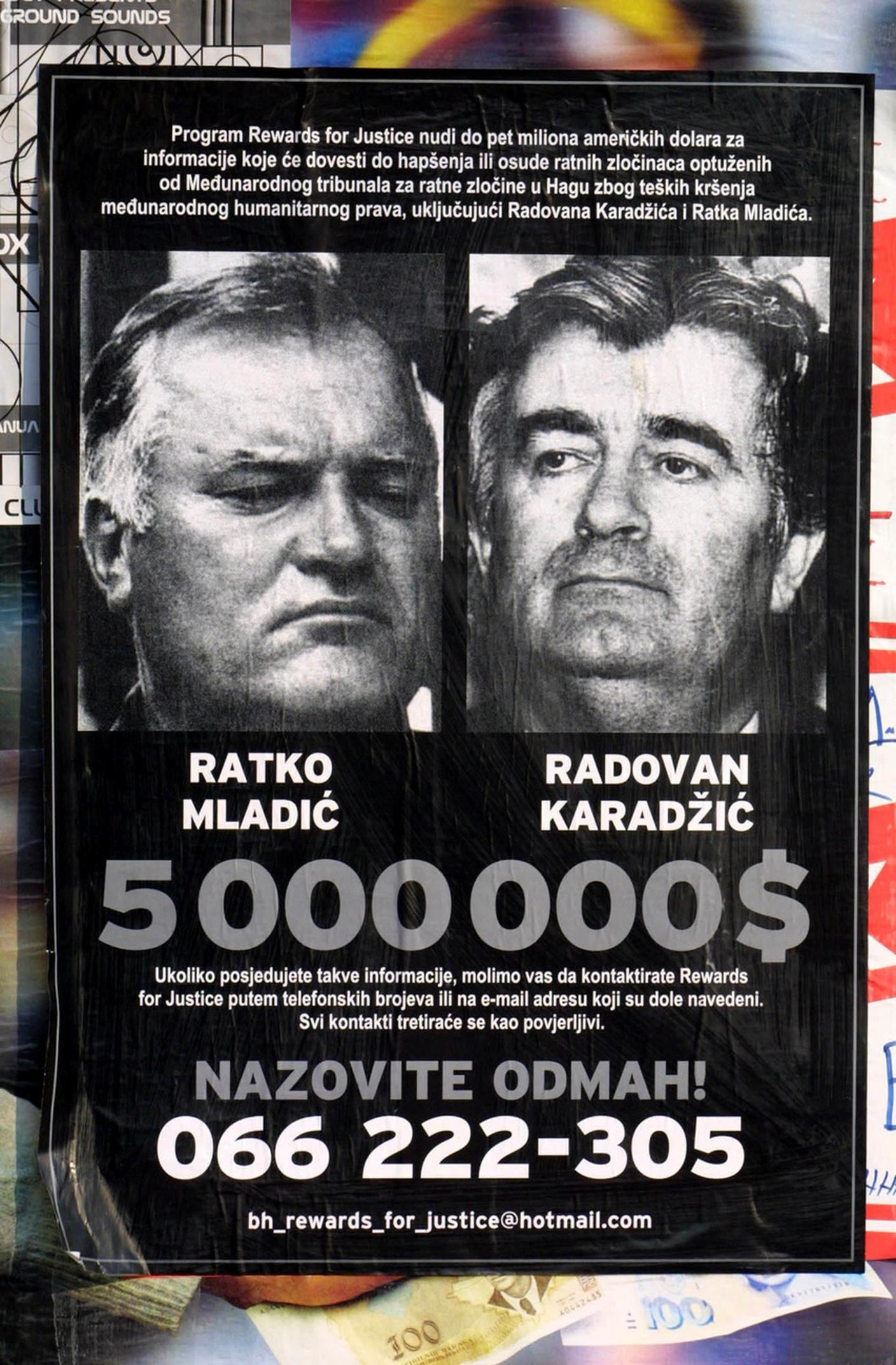

Un poster dei ricercati Karadzic e Mladic, a Sarajevo il 20 gennaio 2002. Il Dipartimento di Stato americano aveva affisso dei manifesti a Sarajevo, offrendo 5 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto dei due.

Anche Ratko Mladic - arrestato nel 2011 e condannato all’ergastolo nel 2017, confermato in appello nel 2021 – ha chiesto la scarcerazione per motivi umanitari, due mesi fa. Lo ha fatto tramite i suoi legali, secondo cui l’ottantatreenne avrebbe ormai solo pochi mesi di vita. Il responso del meccanismo residuale, che ha sostituito il Tribunale per la ex Jugoslavia, potrebbe arrivare a breve. Mladic è rinchiuso a Scheveningen, in Olanda, ma il suo mito continua a girare libero per la Bosnia serba e la Serbia, dove la possibilità di imbattersi nel suo volto dipinto su un muro è ben più alta che per il volto di Karadzic, il quale invece sta scontando l’ergastolo in una prigione sull’isola di Wight.

Estromessi dal potere nel 1996, i due hanno vissuto per anni in relativa tranquillità e agio, protetti da Belgrado, ma anche dalla voglia di quieto vivere della comunità internazionale, che – nonostante i proclami ufficiali – nell’immediato dopoguerra non considerava prioritario arrestarli e tradurli all’Aja, purché sparissero dalla circolazione e non creassero problemi all’implementazione degli accordi di pace finalizzati a Dayton, Ohio, nel novembre del 1995 e firmati a Parigi il 14 dicembre dello stesso anno.

Dal nostro archivio

I tempi però cambiano, i contesti politici anche e la loro latitanza alla fine cominciava a costare troppo alla Serbia, complice anche la testardaggine di Carla Del Ponte che non voleva certificare la piena collaborazione di Belgrado con la Procura dell’Aja fino a quando tutti i latitanti, di tutte le etnie, ancora in circolazione non fossero stati arrestati. E il placet della procuratrice ticinese era necessario per continuare avvicinarsi all’Unione europea. Oggi l’UE è più debole, l’appetito dei serbi per raggiungerla decisamente più basso, l’idea di una giustizia penale internazionale è molto in crisi. Forse oggi Mladic e Karadzic l’avrebbero fatta franca.

Intervista alla procuratrice del TPIJ Carla Del Ponte

RSI Archivi 07.07.2005, 21:00

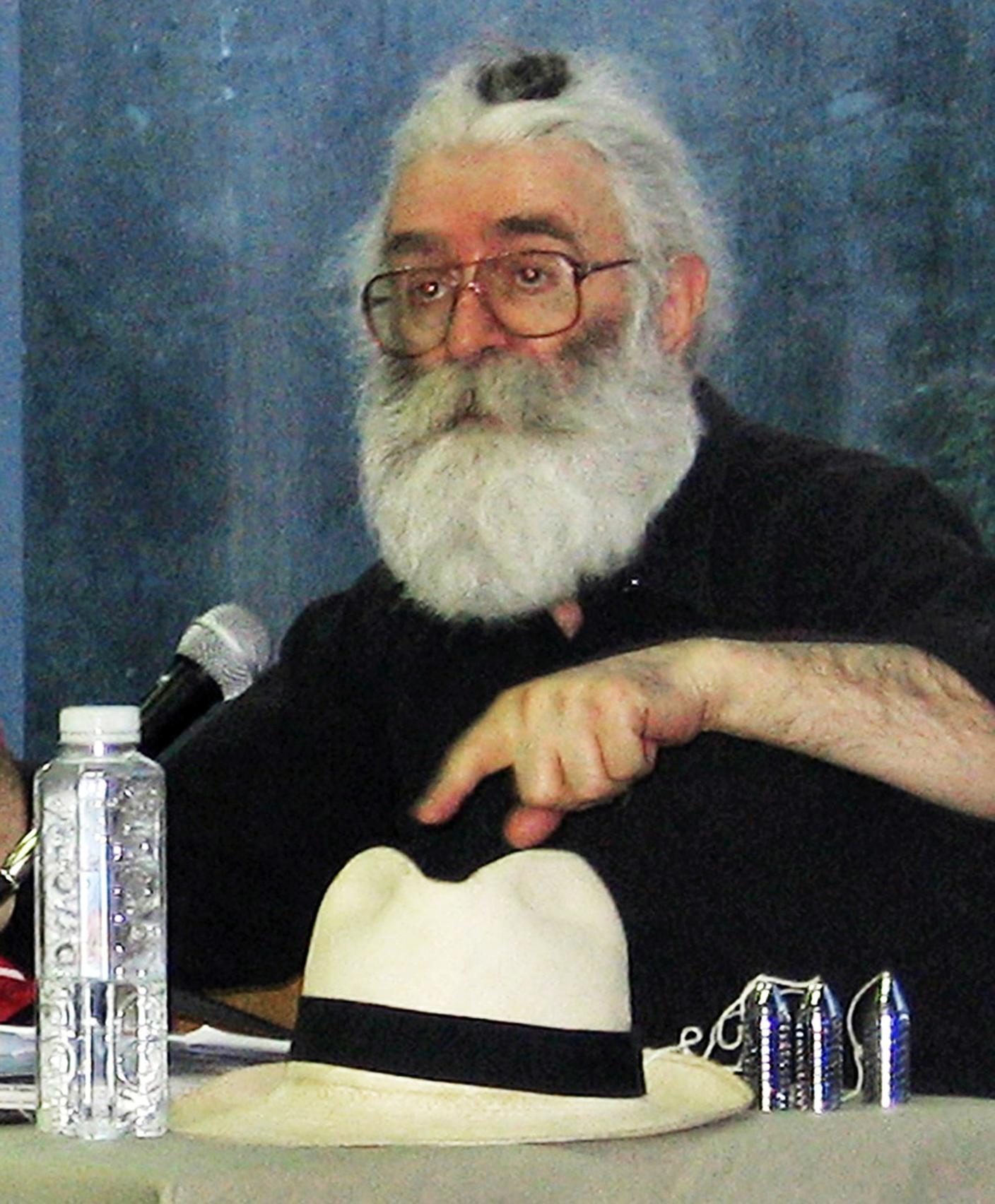

Una fotografia di Karadzic diffusa dopo il suo arresto nel 2008: Karadzic si era fatto crescere la barba e i capelli ed era quasi irriconiscibile. È stato latitante dal 1996 al 2008, vivendo tra la Bosnia-Erzegovina e Serbia, dove è stato arrestato il 21 luglio a Belgrado.

Srebrenica è rimasta nella Repubblica serba, che copre il 49% della Bosnia Erzegovina. Dopo il riconoscimento del genocidio qualcuno aveva proposto di scorporarla e dichiararla zona autonoma speciale, ma non se ne è fatto nulla. Vi abitano circa 13mila persone, in maggioranza serbi, ma almeno 5mila bosniaci vi hanno fatto ritorno. Molti però, pur avendo formalmente preso la residenza, passano più tempo nella federazione. Si tratta soprattutto di anziani nostalgici.

Sorprendentemente, visto quanto è successo, i rapporti interpersonali sono pacifici, persino cooperativi, per quanto tutti sappiano tutto del passato di tutti. La regione è economicamente depressa, anche perchè indelebilmente segnata dal marchio della tragedia. Un tempo era un centro termale di un certo successo. Ma chi andrebbe mai a fare il bagno ad Auschwitz?

Nel 2004 un rapporto di una commissione governativa della Repubblica serba (ormai introvabile su un sito ufficiale, ve lo proponiamo dal sito di Radio Free Europe) ha ammesso le uccisioni di massa, senza definirle genocidio. Ma da allora, complice anche il nuovo contesto internazionale, su quella ammissione di responsabilità si è tornati indietro, come del resto in Bosnia Erzegovina si sta tornando indietro su quasi tutto. Nel 2021 quel rapporto è stato stracciato dal parlamento serbo-bosniaco, che lo ha definito parziale ed ha nominato una nuova commissione di inchiesta.

In Bosnia negare il genocidio di Srebrenica è un reato. La norma è stata imposta nel 2021 dall’alto rappresentante della comunità internazionale, il governatore straniero che con i suoi poteri supplisce sovente all’inazione o ai disaccordi locali. Ma essere condannati per negazionismo nella Repubblica serba non ha praticamente conseguenze. Anche perché il “primo negazionista” è il presidente, che lo ha ribadito anche il 26 giugno scorso: sono stati commessi gravi crimini di guerra, ma non si può parlare di genocidio. Milorad Dodik contesta la cifra di 8’000 vittime ed afferma che nella valle della Drina, dal 1991 al 1995, furono uccisi 3’500 serbi. Per ricordarli ha istituito una giornata della memoria, il 5 luglio.

Il 23 maggio 2024, con la risoluzione 282, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato l’11 luglio “giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio commesso a Srebrenica nel 1995” che dovrà essere celebrata ogni anno. L’ONU invita a ricordare quello che l’ONU non è riuscita a proteggere. Ma l’11 luglio le autorità serbo-bosniache hanno annunciato chiaramente che non saranno a Srebrenica: “non è una iniziativa della Bosnia Erzegovina, ma della componente musulmana della Federazione”.

Scomparsi di Srebrenica: le testimonianze

La Bosnia Erzegovina è rimasta un Paese dove quasi tutto passa dall’etichetta etnica che ciascuno si porta cucita addosso. La Repubblica serba fa di tutto per fare storia a sé, ma anche la leadership croata, nelle aree che controlla, lavora alacremente, anche se con meno clamore, per ritagliarsi un proprio feudo dove governare indistrurbata. L’idea di un paese unito e multietnico sembra gradualmente passare di moda persino tra i bosgnacchi.

Sulla carta la Bosnia Erzegovina ambisce ad integrare l’Unione europea, ma nella realtà è uno dei paesi più lontani dall’obbiettivo e i rapporti annuali di Bruxelles registrano impietosamente la situazione: un passo avanti qui, due passi indietro là. Tre nazionalismi incrociati si tengono reciprocamente in vita, controllando quasi tutte le risorse - che distribuiscono, non di rado, in modo clientelare - mentre la gente emigra, soprattutto i giovani. Non si spara più, praticamente nessuno ne ha più voglia, ma per certi aspetti si è più divisi di trent’anni fa, perché ormai si è imparato a vivere da separati in casa. E la comunità internazionale mantiene ancora sul posto - per quanto assai piccola, rispetto agli anni novanta - una presenza militare. Perché non si sa mai.

Echi di un genocidio: reportage in occasione dei 10 anni dal massacro

RSI Archivi 07.07.2005, 21:00

Un punto di svolta

Srebrenica è stata una tragedia ben al di là della sola Bosnia Erzegovina e della ex Jugoslavia.

In Olanda ha provocato la caduta di un governo, un trauma nelle forze armate, grandi polemiche, rapporti di inchiesta e processi in cui la giustizia ha riconosciuto la responsabilità dello Stato olandese per non avere protetto i civili, salvo poi ridurre al minimo gli indennizzi riconosciuti ai parenti delle vittime. Il comandante Karremans ha dovuto rifarsi una vita all’estero per sfuggire alle numerose minacce di morte ricevute. Oggi ha 76 anni e sembra che viva in Spagna.

Identità restituite: visita al centro di raccolta dei resti umani rinvenuti nelle fosse comuni

RSI Archivi 11.07.2015, 20:00

Srebrenica, le testimonianze di sopravvissuti e parenti delle vittime

Telegiornale 11.07.2015, 15:07

Ma Srebrenica è stata anche una tragedia per le Nazioni Unite, la cui credibilità è stata severamente compromessa. È morta su quei monti l’idea che si possano organizzare operazioni di mantenimento della pace là dove una pace da mantenere non c’è, illudendosi che i belligeranti rispetteranno le truppe ONU semplicemente per le insegne che portano.

Srebrenica 30 anni dopo

Il Quotidiano 28.06.2025, 19:00