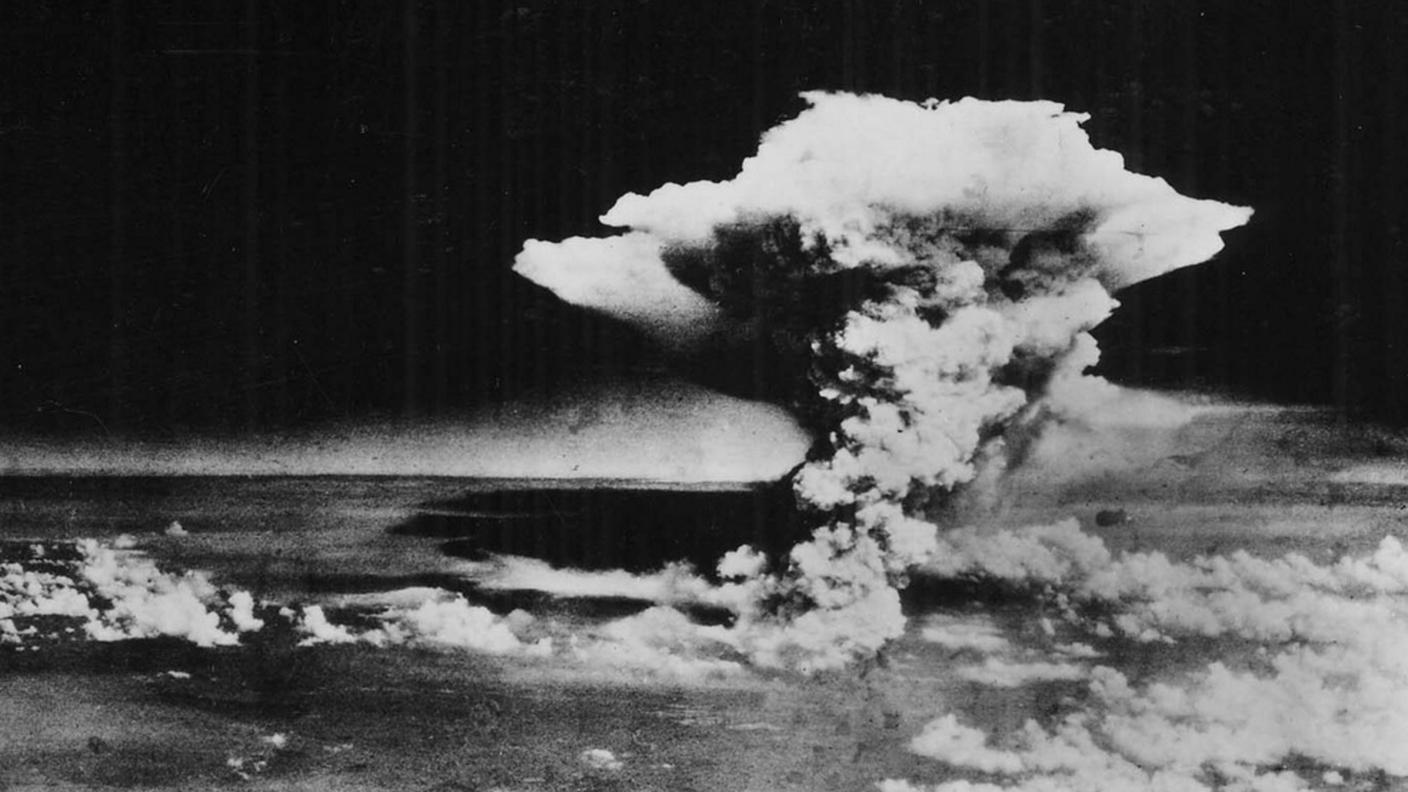

Ottant’anni fa sono avvenuti due dei più violenti e noti massacri militari della storia. Il sei agosto 1945, il bombardiere americano Enola Gay sgancia sulla città giapponese di Hiroshima la bomba all’uranio denominata Little Boy. Tre giorni dopo, il nove agosto, viene lanciata la bomba al plutonio Fat Man su Nagasaki. In totale il conteggio delle vittime è tra le 150’000 e le 240’000, considerando anche gli effetti della radioattività e delle bruciature nei mesi seguenti. L’evento è decisivo per permettere agli Alleati di vincere la Seconda guerra mondiale.

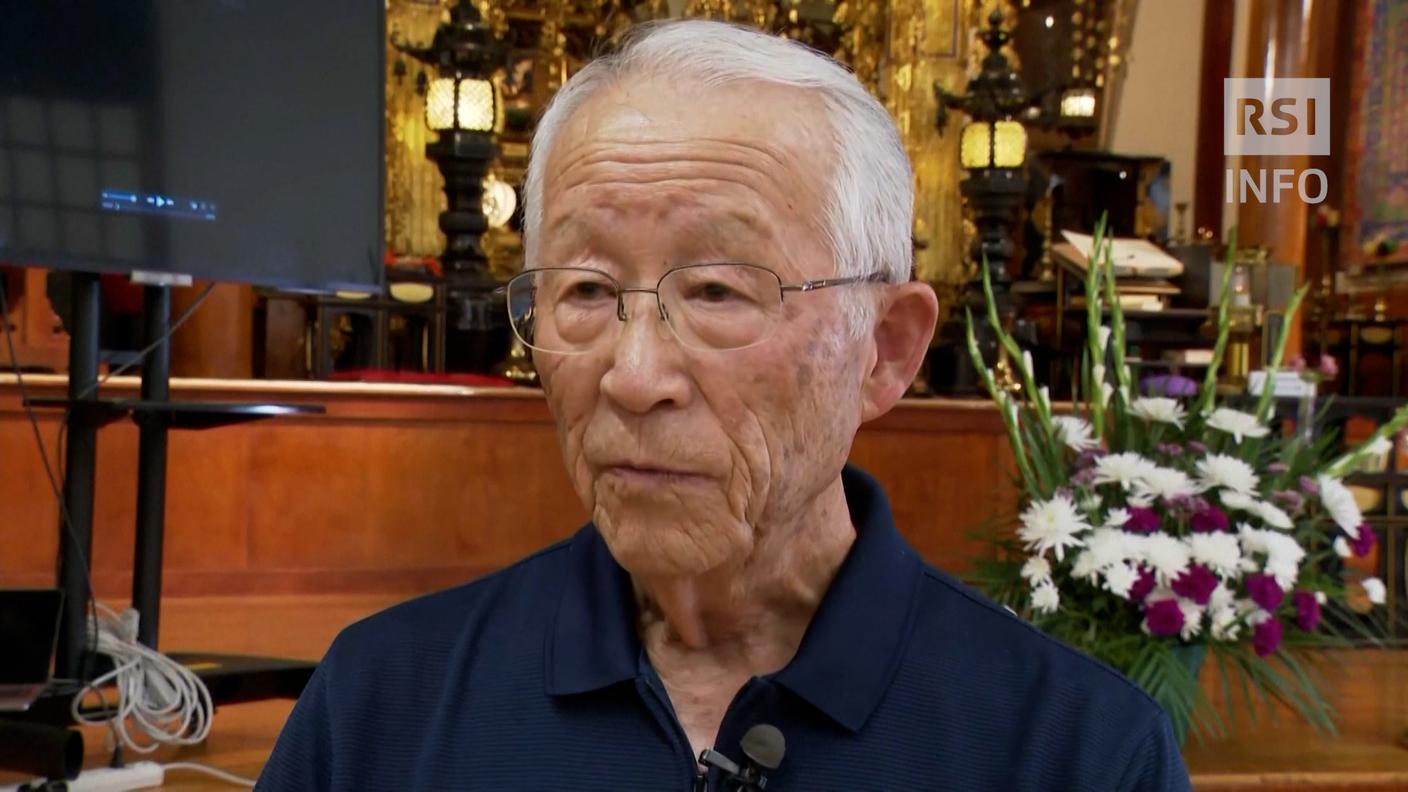

“Non ho visto il lampo, non ho sentito il boom: sono stato stordito all’istante”

RSI Info 27.07.2025, 16:52

Le due bombe atomiche sono il risultato di un intenso sforzo di ricerca applicata degli scienziati. Tralasciando le questioni etiche, ampiamente rappresentate nel film di grande successo Oppenheimer di Christopher Nolan uscito nel 2023, si tratta di una clamorosa dimostrazione del potenziale delle scoperte della fisica avvenute nei primi decenni del Ventesimo secolo.

Effetto Oppenheimer

Il giardino di Albert 09.09.2023, 18:00

Contenuto audio

La base teorica è stata scoperta da Albert Einstein nel 1905, ovvero l’equivalenza tra massa ed energia. Per dirla in termini matematici, E = m c2, che si legge “energia uguale a massa per velocità della luce al quadrato”. È un concetto molto importante della fisica contemporanea, che resta piuttosto elusivo perché non si manifesta nella quotidianità, ma diventa importantissimo quando si parla di fisica quantistica, ovvero la descrizione del mondo a scale molto piccole.

Questo principio implica che si può convertire la massa in energia e viceversa ed è coinvolto in quasi tutti i processi nucleari. Se un nucleo, ad esempio di uranio, si rompe in due parti, come kripton e bario, e la somma della massa di questi due prodotti (ed eventualmente altre particelle secondarie) è più leggera di quella dell’atomo di uranio di partenza, allora verrà rilasciata dell’energia. Questo processo è detto fissione nucleare ed è alla base delle centrali nucleari attualmente in uso, nonché delle due bombe atomiche sganciate dagli americani nella Seconda guerra mondiale.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/scienza-e-tecnologia/Settant%E2%80%99anni-senza-Albert-Einstein--2760866.html

Nelle bombe atomiche, il processo di fissione nucleare avviene a catena da un atomo all’altro in modo incontrollato e viene così rilasciata una quantità enorme di energia in un tempo molto breve. Questo è possibile perché la quantità totale di materiale radioattivo, generalmente uranio o plutonio, è supercritica, ovvero superiore a una quantità detta critica. Il valore esatto della massa critica dipende da una grande quantità di fattori, come l’elemento scelto, la forma della carica, la sua densità o il materiale che la riveste, ma è approssimativamente 52kg per l’uranio e 10kg per il plutonio. Sotto questi valori si dice che la massa è subcritica e non riesce ad attivare una reazione a catena, ovvero una singola reazione di fissione nucleare non ne attiva, in media, un’altra e il processo non ha luogo. Nelle centrali nucleari si cerca invece di restare al valore critico, in modo che la reazione avvenga in modo controllato e l’uranio rilasci l’energia poco a poco.

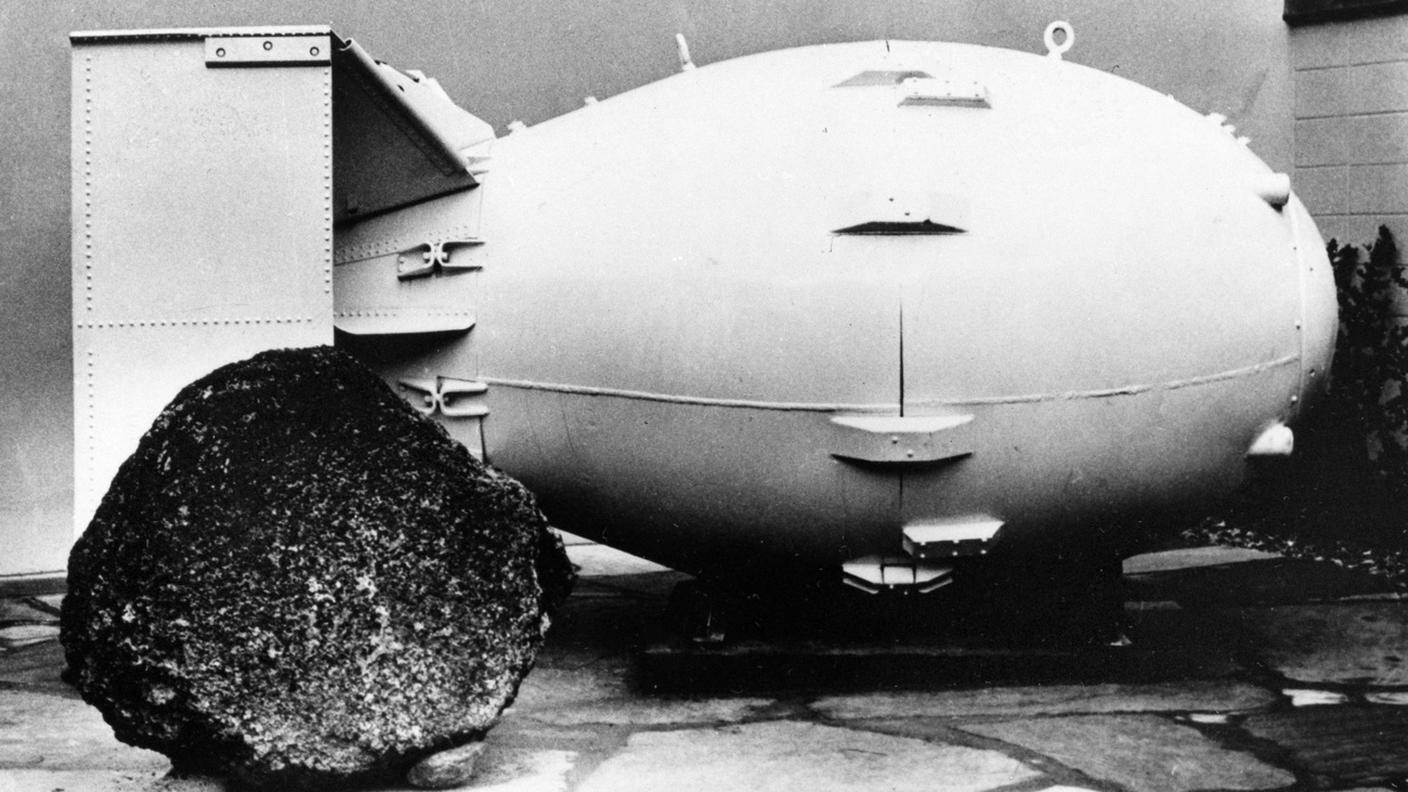

Innescare le bombe

Per le bombe sganciate a Hiroshima e Nagasaki, basate rispettivamente sull’uranio e il plutonio, gli scienziati hanno utilizzato diverse strategie per attivare la reazione a giocando proprio sul valore della massa critica. Little Boy prevedeva un innesco detto “a cannone”, dove due blocchi di uranio a massa subcritica erano tenuti a distanza all’interno dell’involucro della bomba. Giunto il tragico momento dell’attivazione, uno dei due blocchi è stato lanciato verso l’altro a grande velocità utilizzando dell’esplosivo convenzionale, formando così un’unica grande massa supercritica. Si è poi rapidamente e spontaneamente formata una reazione a catena che ha dato i risultati noti a tutti. In Fat Man, invece, il plutonio è stato compresso velocemente per formare la massa supercritica e l’attivazione della reazione a catena è stata ulteriormente facilitata da un innesco radioattivo.

L’arricchimento dell’uranio

Ottenere questi dispositivi è molto complesso e costoso anche oggi. Non è possibile infatti estrarre semplicemente le materie prime dalle miniere, ma bisogna lavorare l’uranio in un modo molto particolare. Infatti, questo elemento è presente in due forme principali: l’uranio-238, più abbondante ma non adatto a produrre reazioni a catena, e l’uranio-235, di particolare interesse per l’ingegneria nucleare. La differenza tra loro risiede nelle caratteristiche del nucleo, la parte più interna e pesante dell’atomo. L’uranio-235, in natura, è solamente lo 0,7% del materiale per il resto è costituito soprattutto da uranio-238, ed è necessario aumentare la sua abbondanza relativa per poter produrre reazioni a catena. Questo processo si chiama arricchimento ed è spesso menzionato nella politica internazionale in riferimento sia alle centrali nucleari che alle armi atomiche. Infatti, un arricchimento fino a circa il 3-5% rende l’uranio adatto alla produzione di energia per uso civile, mentre per l’impiego militare il processo va portato avanti fino al 90%.