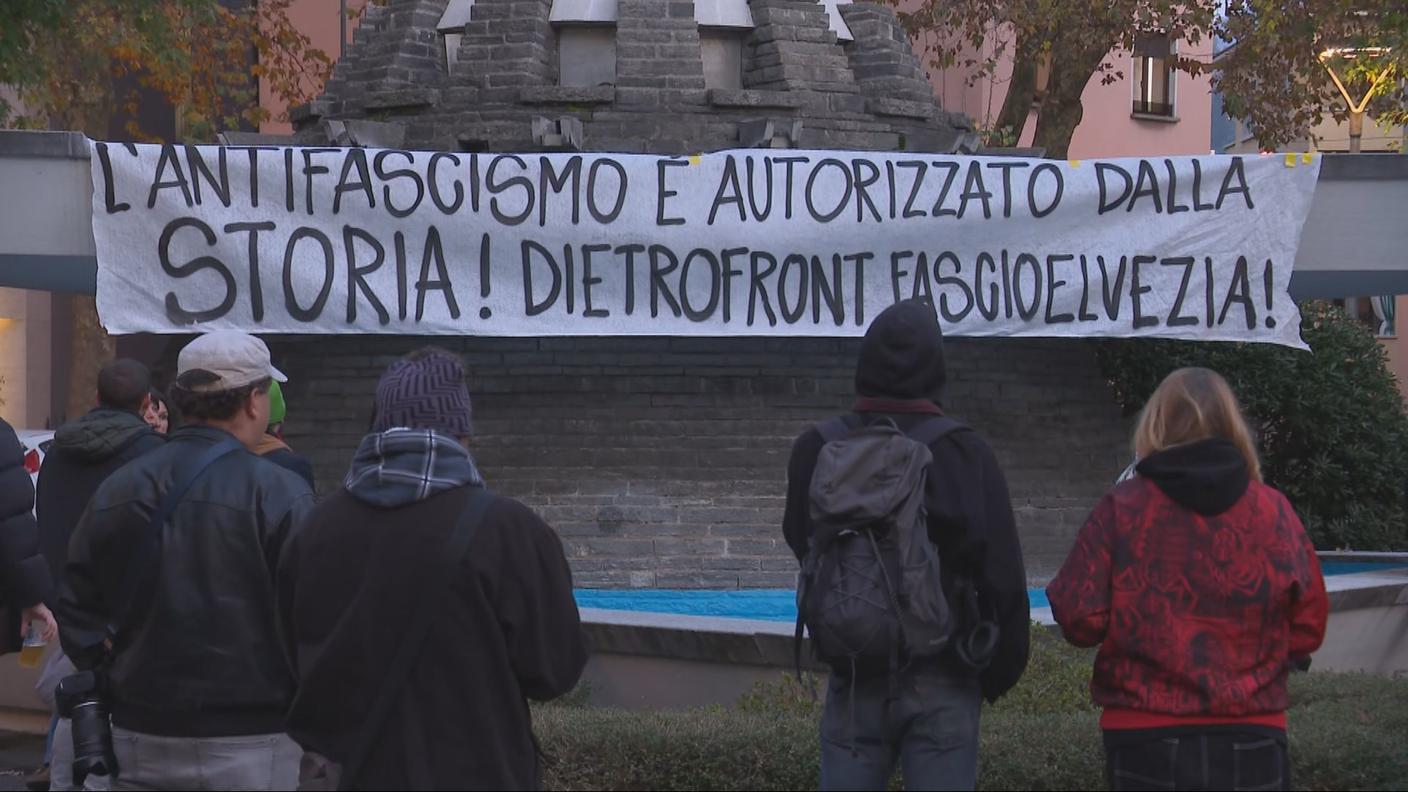

L’applicazione dell’intelligenza artificiale in relazione al lavoro della polizia. Questo il tema al quale la Federazione svizzera funzionari di polizia ha dedicato di recente un’intera giornata. Un forum arrivato pochi giorni dopo una proposta politica formulata da alcuni parlamentari federali, che prevede di l’utilizzo l’intelligenza artificiale per identificare gli autori di vandalismi e violenze, come quelli verificatisi a Berna in margine a una manifestazione pro-Palestina. La questione è d’attualità anche in Ticino mentre, e questo deve essere sottolineato, la stessa criminalità si è già dotata di strumenti di intelligenza artificiale. Per capire meglio a che punto siamo con le tecnologie usate e quali possono essere i rischi per i diritti fondamentali, SEIDISERA della RSI ha acceso i suoi microfoni proprio al 19º Forum Sicurezza Interna.

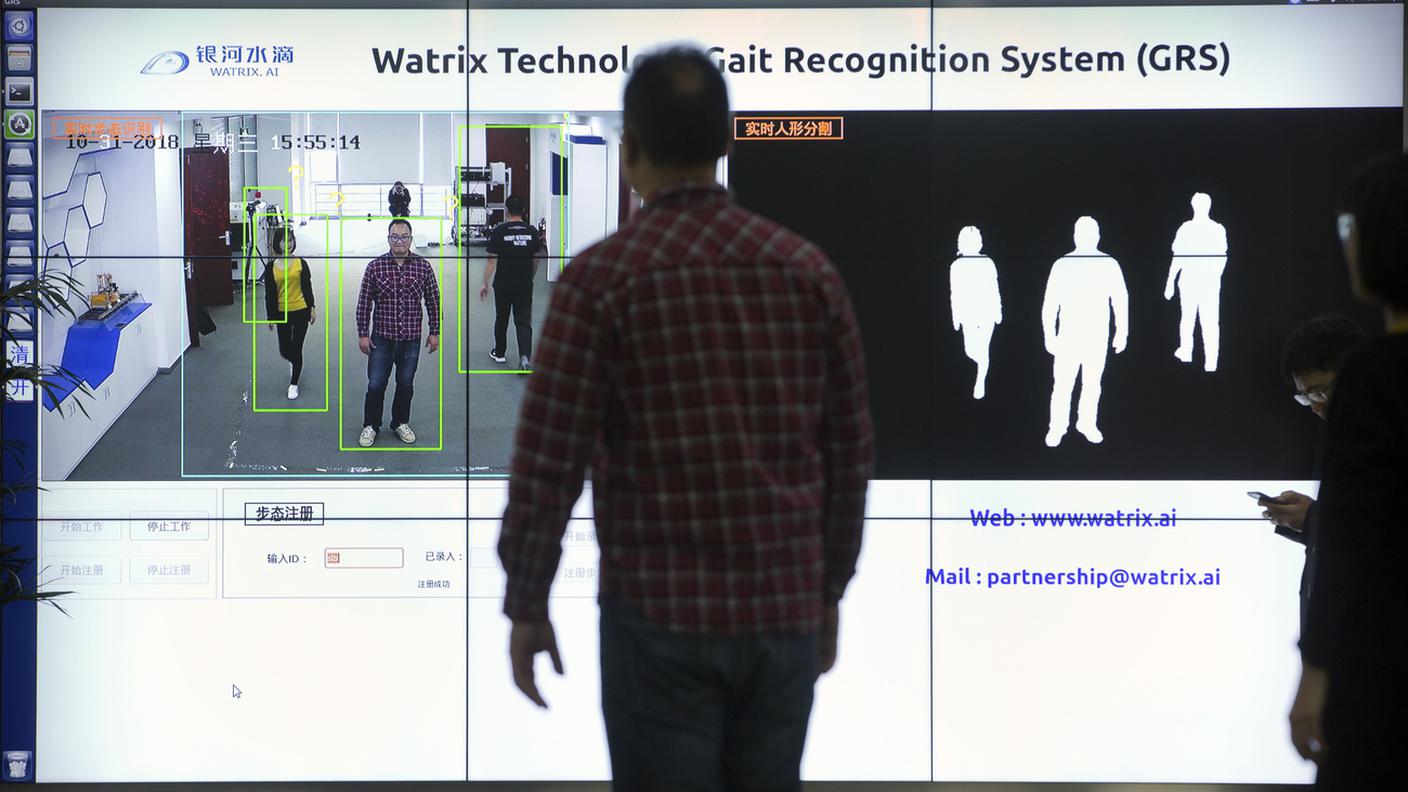

Tra i presenti al forum c’era anche Holger Münch, presidente dell’Ufficio federale della polizia criminale tedesca. “In Germania abbiamo iniziato con i Panama Papers, analizzando grandi quantità di dati con reti neurali. Successivamente, con i dati raccolti da piattaforme, abbiamo effettuato analisi delle reti per identificare relazioni e strutture criminali”, spiega ai microfoni di SEIDISERA. “Abbiamo inoltre introdotto strumenti avanzati come il riconoscimento facciale, il riconoscimento delle armi e delle impronte digitali, integrando traduzioni e classificazioni dei reati. Questa combinazione di tecnologie ha contribuito all’apertura di oltre 7’000 procedimenti penali e a condanne per più di 10’000 anni di carcere”.

Quel che dice Münch non è solo impressionante per le cifre ma, fatte le debite proporzioni, anche nel confronto con lo stato dei lavori in Svizzera. Matteo Cocchi, presidente della Conferenza dei e delle comandanti di polizia cantonale ha spiegato che: “ si inizia, ci si sta muovendo. Siamo però davanti a molte problematiche che non sono solo quelle dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale ma di tutti i rischi che ne conseguono. Quindi problematiche legate alle leggi, legate al comportamento di chi la utilizza...”.

Norme da adattare o creare, sicurezza da garantire, poliziotti da formare, il tutto da elaborare in chiave federalistica. Forse non siamo proprio ai piedi della scala ma nemmeno Privatim, la Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati, è finora intervenuta con pubblicazioni di carattere generale. La vicepresidente è Dominika Blonski, che è anche l’incaricata del Canton Zurigo. “Non abbiamo ancora molti casi concreti in cui sappiamo esattamente come la polizia utilizzi effettivamente l’intelligenza artificiale. Lo sviluppo non è insomma sufficientemente chiaro, diffuso o documentato. Per ora osserviamo semplicemente la situazione”.

Si vuole armonizzare il lavoro sul piano federale

Intanto se in Germania vengono già usati 65 sistemi di intelligenza artificiale e si partecipa allo sviluppo europeo di strumenti condivisi, in Svizzera si è alle prime esperienze con l’analisi dei video, le traduzioni e l’informatica forense. L’obbiettivo è per lo meno armonizzare il lavoro sul piano federale. “Non bisogna arrivare a creare 26 differenti sistemi di intelligenza artificiale. Proprio in questo ambito la conferenza sta elaborando la messa a concorso per l’anno prossimo di un sistema che raggruppa diversi lotti, proprio nell’ambito dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale”, dice Matteo Cocchi.

Quanto fatto in Germania sarebbe applicabile in Svizzera con le attuali leggi? “Tutto dipende da come è strutturato il sistema - spiega Dominika Blonski -. Una delle questioni fondamentali riguarda la trasparenza. I risultati vengono infatti generati da una sorta di scatola nera, dai meccanismi poco conosciuti. Poi c’è l’aspetto esternalizzazione. Se viene coinvolto un fornitore esterno, c’è la problematica del controllo dei dati, della loro sicurezza. Infine, bisogna tener conto del fatto che l’elaborazione di grandi quantità di dati comporta rischi per i diritti fondamentali, perché da essi possono emergere profili molto dettagliati. Aumentano quindi le esigenze di protezione”.

Di buono c’è che in Svizzera esiste uno strumento chiamato “valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”, previsto nella maggior parte dei Cantoni e anche a livello federale. Con esso è possibile mettere in relazione i potenziali rischi con le legislazioni in vigore. Insomma, una sorta di monitoraggio, che permette di dare via libera a un progetto o fermarlo, eventualmente procedendo con un cambiamento di legge.

La protezione dei dati al centro delle discussioni

In Germania ci sono stati abusi o furti di dati? Holger Münch risponde veloce e sicuro. “Finora no”. Il che però non significa rinnegare altri problemi esistenti o potenziali. “Certo che esistono ed è per questo che è saggio iniziare da dove ancora non si pongono. Per esempio, non parliamo subito di riconoscimento biometrico a distanza negli spazi pubblici, fra i temi che generano immediatamente resistenze. Ma cominciamo da dove c’è un reale bisogno, come nell’analisi delle grandi quantità di informazioni. E naturalmente c’è tutta una problematica legata ai dati. Sono questioni da affrontare seriamente. Per questo è importante coinvolgere fin dall’inizio i garanti della protezione dei dati, tanto le obiezioni arriveranno comunque e prima si conoscono, meglio le si può affrontare”.

Per il presidente dell’Ufficio federale della polizia criminale tedesca, l’intelligenza artificiale può sopperire alla mancanza di personale. “Abbiamo settori in cui i volumi di dati crescono costantemente. Prendiamo ad esempio il sistema d’informazione Schengen. In soli due anni si sono triplicati. Non si può semplicemente aumentare il personale, quindi è fondamentale puntare sull’automazione. Pensiamo alle traduzioni. Noi usiamo un programma che solo lo scorso mese ne ha gestite 3 milioni e mezzo. Un volume che richiederebbe un numero enorme di traduttori. Questo dimostra che, se usata in modo responsabile, l’intelligenza artificiale può aiutare a mantenere alte le prestazioni e a stare al passo con le sfide. Il punto centrale è che i posti di lavoro non spariscono ma cambiano”.

Uno sviluppo assolutamente pensabile anche in Svizzera. Matteo Cocchi spiega che “è un supporto che funziona o che evolve. Chiaramente se parliamo di traduzioni, sistemi che comparano i dati presenti, si può essere più veloci. Invece di leggere 15 incarti, da quei 15 incarti riesco a sortire gli elementi più importanti. Aiuto, supporto ma alla fine dietro ogni inchiesta e dietro ogni lavoro c’è comunque un collaboratore, che dovrà decidere, che dovrà fornire poi il suo rapporto finale”, spiega Cocchi.

E allora sembra solo una questione di tempi. Quelli della politica, i tempi della concordanza, i tempi del federalismo. E qui non c’è nulla di artificiale.