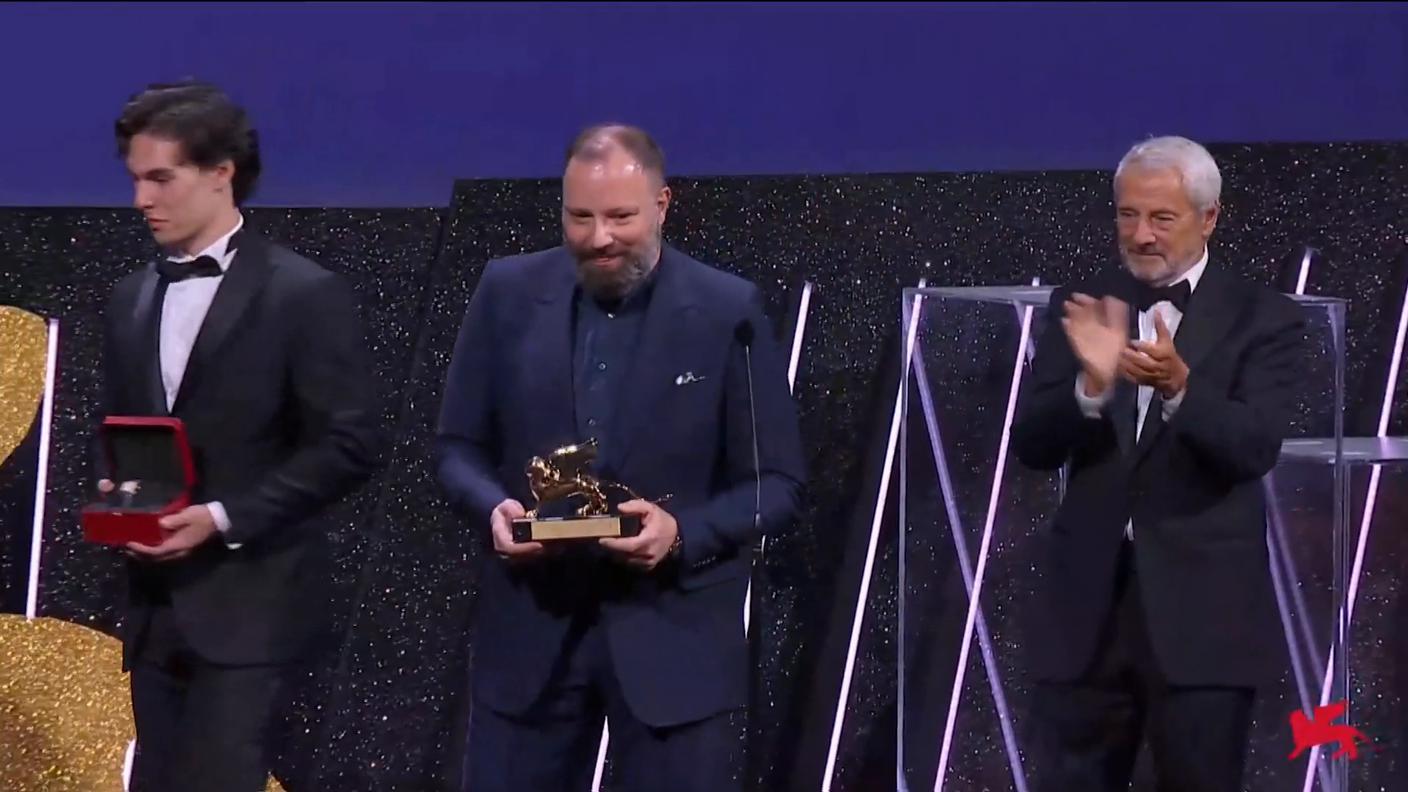

Il film nelle sale è quasi introvabile, tuttavia validissimo. Lo conferma la vittoria di 16 riconoscimenti, tra cui il premio Orizzonti a Venezia. Si tratta di Una spiegazione per tutto, dell’ungherese Gábor Reisz.

Tanti i meriti della pellicola, sopra tutti l’indagine onesta ma empatica (benché non assolutoria) del vittimismo di certi anti-comunisti nei paesi ex sovietici, precisamente di quelli che hanno scavallato e sono diventati sovranisti. La critica all’Ungheria del ventennio di Orbán qui si fa partire da una piccola vicenda personale, che però si allarga e diventa il sasso lanciato nello stagno: dai cerchi concentrici di quel sasso nasce una riflessione profonda su verità e menzogna.

Abel è un liceale che fa scena muta alla maturità, precisamente all’esame di Storia. Non riesce a spiccicar parola. Il professore a un certo punto gli chiede: «Perché porti la coccarda tricolore?». Il riferimento è a una coccarda sulla giacca prestata dal padre, simbolo che il giovane si era scordato di togliere e legato al nazionalismo ungherese, precisamente al partito di Orbán.

Quando torna a casa, il ragazzo viene sgridato e umiliato dal padre per essere stato bocciato all’esame. È qui che, per salvare la faccia e non prendersi (narcisisticamente) la responsabilità dell’impreparazione storica, Abel mente. Decide di distorcere la realtà per preservare l’immagine di infallibilità che il padre ha di sé e di lui: sostiene infatti che il professore l’abbia bocciato per via della coccarda. Dice che è tutto l’anno che viene preso di mira a causa delle simpatie politiche di famiglia.

Explanation for Everything

Eccolo, il sasso lanciato nello stagno. Il padre va da un medico suo amico e si lamenta del fatto che l’insegnante di Abel è “un coglione”, “uno che porta i ragazzi ad Auschwitz” (sic). Non potrebbe affermare una cosa del genere senza passare per il filo-nazista che è, per cui aggiunge: «Ma dimentica le vittime del comunismo». «Un liberale», commenta sdegnato il medico. Quello che trasforma questo altrimenti semplice accadimento in qualcosa di più grande è che i muri hanno le orecchie. Una giornalista giovane che confonde l’inchiesta con lo spionaggio (una che scambia il giornalismo investigativo per la creazione di fake news a partire da voci) ascolta la conversazione dalla tromba delle scale. Inizia a indagare e risale all’identità del ragazzo. Lo contatta sui social. Lo intervista a un bar. Quando l’articolo esce, Abel la chiama e le chiede di cambiare il titolo, ritenendo anche lui che sia troppo forte: la giornalista risponde che non può farci niente, che l’ha deciso il capo. In sostanza entrambi sono solo degli ingranaggi che si riconoscono un libero arbitrio relativo - a cui abdicano e rinunciano per vigliaccheria - ma è qui che nasce il mostro. Lo stesso mostro di cui parlava Virgilio nell’Eneide, la Fama. Dal latino “fari” (parlare) era la personificazione delle dicerie, un mostro alato in grado di spostarsi con incredibile rapidità, con tanti occhi, tante orecchie e altrettante bocche per diffondere, non di rado, falsità. Nel Rinascimento la Fama viene raffigurata spesso con una corona d’alloro in mano e confusa con un’altra personificazione, la Vittoria. Perché c’era e c’è chi ottiene vittorie politiche proprio grazie alla creazione di fake news, al distorcimento e alla manipolazione delle storie dei singoli e delle collettività. È a questo che si assiste nel film. La notizia del giovane Abel diventa l’ennesimo simbolo del vittimismo ferito e aggressivo, rivendicatorio, di una destra che è al potere benché continui a raccontarsi underdog.

Ma c’è di più. Il regista non si limita a giudicare; al contrario, non lo fa mai. Racconta, invece. Racconta i perché del padre di Abel e anche della giornalista che interpreta la realtà con occhi distorti. Lui è architetto, ha un dipendente più giovane che gli dice di volersene andare in Danimarca, perché in Ungheria sono tutti arrabbiati, sempre di più, e lui non ci sta più bene. Segue l’apologia delle radici da parte del padre di Abel, che racconta: è figlio di un uomo che era di origini nobili, che pertanto durante il comunismo non poteva svolgere il lavoro che avrebbe avuto in un sistema in cui non si penalizzava chi nasceva ricco. Nel 1956 aveva avuto la possibilità di andarsene, ma era rimasto. L’aveva fatto per la sua famiglia, dice (il sangue, la terra, la famiglia); con la sua laurea in Ingegneria si era trovato a fare l’operaio, ed era morto sul lavoro. Per questo il padre di Abel giudica chi se ne va dall’Ungheria: «Perché ha perso la sfida».

Quanto alla storia della giornalista, lei è della Transilvania, ci dice che durante i festeggiamenti del 15 marzo il padre è stato colpito dietro la nuca. Aggiunge con patetismo: «È dura». È dura essere fieri nazionalisti in un paese in cui il nazionalismo ha vinto alle elezioni per vent’anni, e arriva a finanziare con 44mila euro giornate come quella “dell’Onore”, un vero e proprio raduno neonazista in piena Budapest?

Lo storico Marc Bloch diceva che esistono la Storia, la memoria e il ricordo. La Storia è fatta da documenti, prove. La memoria è fatta dalle collettività. Il ricordo è del singolo, ed è soggettivissimo. Non è sufficiente per fare la Storia. I racconti dei due personaggi appena descritti appartengono al ricordo: validi per loro, ma vanno messi a sistema.

Nel film, la creazione della fake news su Abel bocciato perché di destra crea un capro espiatorio ad hoc, il professore di Storia. Assistiamo a tutti i passaggi che accompagnano le costruzioni di notizie diffamatorie. Compresa la conseguenza più dolorosa: il momento in cui una persona che ami profondamente mette in dubbio la tua sincerità, dando credito alle suddette notizie sovraniste.

Tanti i momenti altissimi del film, uno tra tutti la litigata tra il professore e il padre di Abel. È l’esplosione del conflitto tra due sistemi valoriali contrapposti, raccontato bene. Escono fuori accuse molto esplicite, e i nomi di Orbán e di Soros, e tutto è palese a chi sa vederlo. Nel momento in cui, per via della pressione mediatica, la scuola fa un’eccezione per l’impreparato e bugiardo Abel e gli consente di ripetere l’esame, la maschera cade. Il ragazzo si scioglie in gesti autolesionisti (testate al muro) e in lacrime. L’unico modo per farsi perdonare dal padre per la caterva di menzogne, forse. Di sicuro Abel qui è l’emblema della fragilità di certe posizioni politiche, di certe strutture psicologiche. È Narciso che cade nello stagno inseguendo un riflesso di sé che non esiste. Lo stagno delle sue stesse lacrime. Per continuare a non essere visto e a non vedersi per come è davvero. E deresponsabilizzarsi fino alla fine.

Explanation for Everything

Il film Una spiegazione per tutto è un dramma umano e politico insieme, riesce a non escludere niente e a sventrare tabù. Le responsabilità sono chiare, ma questo non vuol dire che anche i personaggi peggiori non abbiano un lato fragile - forse più fragile degli altri - che viene indagato e trasposto sullo schermo con esattezza magistrale. Questo non li assolve, ma fa capire perché sono come sono, svela meccanismi da cui guardarsi.

In definitiva: un film sull’Ungheria di oggi con uno sguardo onesto ai legami col passato, una riflessione sulla differenza tra memoria e ricordo, su quelle radici profonde che si augurano tanto di non gelare anche quando sono con ogni evidenza marce, sul vittimismo dei carnefici. Applausi a scena aperta per Gábor Reisz, un grande regista.

Cinema, concluso il festival di Venezia

Telegiornale 10.09.2023, 12:30