Non si placa il dibattito a quasi due settimane dalla pubblicazione della Nota dottrinale Mater populi fidelis. A dividere gli animi sono soprattutto i numeri relativi al titolo Corredentrice, che pure è stato attribuito a Maria da santi, teologi, papi. E, al documento del Dicastero per la Dottrina della Fede che ne bolla l’uso come «sempre inappropriato» (laddove il testo originale spagnolo utilizza, invece, l’aggettivo inoportuno e la primitiva versione inglese presentava varianti ancora più vistose) e addirittura «sconveniente», c’è chi oppone provocatoriamente il parere favorevole del cardinale Newman, recentemente proclamato “Dottore della Chiesa” da Leone XIV, che nel 1865 così scriveva al teologo anglicano Edward B. Pusey, fortemente critico verso il coevo culto a Maria nella Chiesa cattolica: «Quando videro che tu con i Padri la chiamavi Madre di Dio, Seconda Eva e Madre di tutti i viventi, Madre della vita, Stella mattutina, Nuovo cielo mistico, Scettro dell’ortodossia, intemerata Madre di santità e altro, avrebbero considerato una ben misera compensazione a tale linguaggio il fatto che tu protestassi contro il fatto che sia chiamata Corredentrice».

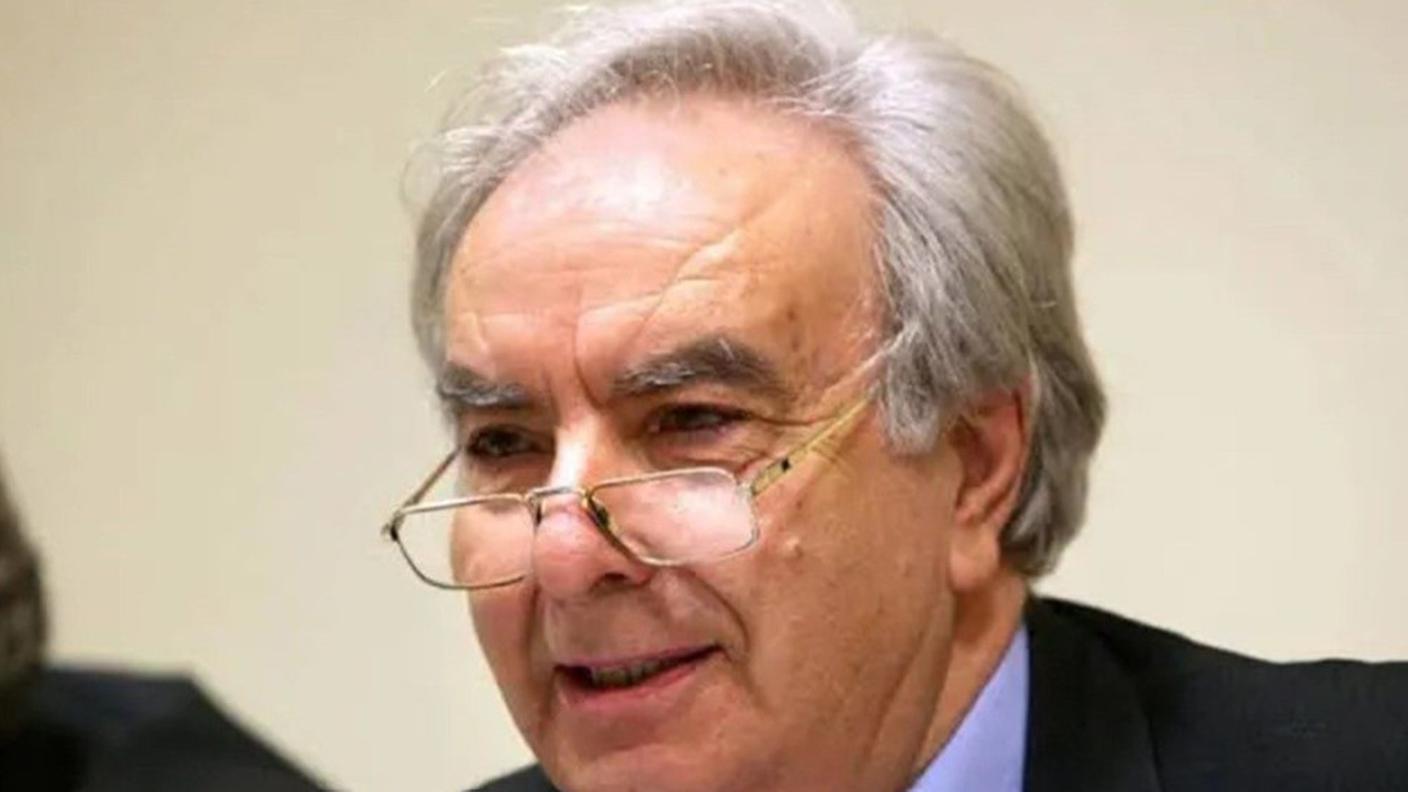

Alla RSI parla il teologo servita Salvatore Maria Perrella, che, già ordinario di Dogmatica e Mariologia presso la Pontificia Facoltà teologica Marianum e preside per due mandati del medesimo ateneo romano, ha goduto della duratura e aperta stima di Joseph Ratzinger. Fu infatti l’allora cardinale prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede a volerlo nel 1996 tra i dodici esperti componenti la Commissione vaticana internazionale sulla Corredenzione mariana. E successivamente, una volta divenuto pontefice col nome di Benedetto XVI, a sceglierlo nel 2010 quale perito teologo della Commissione vaticana internazionale su Međugorje.

Mater populi fidelis. Per molti un documento inopportuno, dannoso e inutile…

«Sull’inutilità non sono d’accordo. Tutto è sempre utile. Anche un documento controverso, perché accende e anima il dibattito. Nel caso specifico, la Nota dottrinale apre dibattiti a livello di teologia e di mariologia soprattutto secondo le diverse dimensioni. In essa emerge una dimensione che legge la mariologia in senso prettamente cristologico. C’è però poco spazio, per non dire nullo, per la dimensione ecclesiologica e antropologica. E manca anche del tutto quella trinitaria e simbolica. Il documento va comunque compreso in un’ottica molto più complessiva».

Quale?

«Dietro questa Nota, come la stessa documento fa notare – e spero che gli autori ne siano coscienti –, va letto il nr. 20, quando si parla della posizione di papa Francesco circa il titolo di Corredentrice. La questione dei titoli mariani è stata sempre all’ordine del giorno: risuscita e si assopisce. Allora che cosa dire? Per quanto riguarda i titoli relativi alla cooperazione di Maria, essi sono stati al centro di una rinnovata riflessione a partire dal 1854 con la definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione. Fu proprio nell’ambito della dottrina immacolista che si predilessero letture approfondite del servizio o munus di Maria nell’opera della salvezza con l’utilizzo di numerosi termini. Alcuni, in verità, del tutto impropri come Redentrice o Sostitutrice di ciò che è proprio della Divinità. Ciò portò i teologi e i papi, da Leone XIII a Pio XII, a leggere l’Immacolata nell’opera della salvezza come frutto e come missione: frutto della misericordia, missione di Maria».

Che cosa a suo parere mancava in tale lettura?

«Si dimenticava soprattutto la dimensione creaturale di Maria. Oggi essa è fortunatamente presente, ma forse in maniera un po’ eccessiva. Insomma, ci vorrebbe quell’equilibro che è attualmente assente. Circa la Nota dottrinale, sono del parere, leggendola e rileggendola, che essa si attiene formalmente, ma non sempre sapientemente, alla dottrina del concilio Vaticano II, in specie Lumen Gentium 60-62, poi riletta da Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater, soprattutto nei numeri 40-42. Questi sono i capisaldi oggi della dottrina della cooperatio Mariae. Personalmente non amo il titolo Corredentrice, però come teologo non posso non tenere in conto che esso ha fatto capolino anche nel magistero postconciliare».

Giovanni Paolo II ha infatti utilizzato sette volte il titolo Corredentrice. E, anche se dopo la Feria IV dell’ex Sant’Uffizio del 21 febbraio del 1996 non l’ha più impiegato – come fa notare la Nota –, è pur vero che successivamente è ricorso a termini equipollenti quali, ad esempio, Cooperatrice del Redentore o Singolare cooperatrice della Redenzione. Cosa può dire al riguardo?

«Tutto vero. Riandando nello specifico al documento Mater populis fidelis, lo trovo assolutamente molto ‘francescano’, nel senso di bergogliano. Il numero 21, che fa da cappello al numero 22, spiega, alla luce di tre dichiarazioni di papa Francesco, le ragioni perché il termine Corredentrice è inappropriato e sconveniente. Personalmente, non avrei mai utilizzato simili termini. Io sono per l’opzione intelligente della Lumen Gentium, che tiene conto del lessico precedente: non lo stigmatizza ma non lo affilia. Non solo. Ho anche l’impressione che nella Nota sia prevalente la preoccupazione ecumenica. E questo è una svista. Ci deve chiaramente essere, ma non dev’essere prevalente. La prevalenza va data alla pastoralità della dottrina. Trovo inoltre la Nota eccessivamente ampia di contro a un Magistero romano, che si è sempre distinto per la sobrietas, per la concisione».

A essere problematico è, soprattutto, il seguente passaggio del numero 22: «Quando un’espressione richiede numerose e continue spiegazioni, per evitare che si allontani dal significato corretto, non serve alla fede del Popolo di Dio e diventa sconveniente». Ma in quest’ottica apparirebbero sconvenienti, ad esempio, anche i titoli Madre di Dio, Immacolata, Madre della Chiesa, richiedendo gli stessi ampie spiegazioni. Un compito che, d’altra parte, è assolto dalla teologia e dalla catechesi. Non le pare?

«Indubbiamente. La verità è che siamo nella storia ma non ne siamo consapevoli. Questa dissociazione si è vista dagli inizi col titolo Theotokos. Questa bagarre sui titoli è pretestuosa, perché essi hanno un solo fondamento: la Sacra Scrittura e ciò che la Divina Provvidenza, come insegnava padre Calabuig, ha voluto e designato ab aeterno per Maria. Il documento, pur essendo ampio ed esteso, non ha memoria storica. E ciò, per così dire, è una povertà. La stessa finalità del documento, quella cioè di attirare l’attenzione su Maria nell’opera della salvezza – espressa, fra l’altro, in maniera troppo radicale –, presenta criticità. Dovremmo infatti chiederci: Qual è oggi l’urgenza della fede della Chiesa? Oggi non si crede più nella Trinità; si nutrono dubbi sulla divinità e messianicità di Cristo. Ora, Maria è collaterale a tutto ciò. Maria, per usare un’espressione cara a Benedetto XVI, «è seconda ma non secondaria». E la Nota, che definirei “troppo monofisita”, non aiuta purtroppo una necessaria lettura integrale e globale della fede cristiana. Sono del parere che il documento dovesse essere ripensato meglio e affinato, ma, soprattutto, scaturire da uno studio fatto da persone competenti».

Nella presentazione alla Mater populi fidelis il cardinale Fernández ha affermato che quella di alcuni titoli mariani è una questione che ha «suscitato preoccupazioni presso gli ultimi pontefici». Che ne pensa?

«Non mi sembra che i pontefici siano stati preoccupati da una tale questione. La loro preoccupazione era ben altra: la receptio immediata della Lumen Gentium e del Concilio. Siamo ancora nella recezione mitica del Vaticano II, di cui, purtroppo, non si conoscono approfonditamente i documenti».

Il nr. 75 della Nota chiama in causa le nuove Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, circa le quali lei è apertamente critico. Quali le ragioni?

«Mi si perdoni il neologismo, ma il numero in questione è un’altra perla “s-preziosa” della Nota. E lo è proprio in ragione della sua stretta connessione con le nuove Norme del Dicastero del 2024. Ho avuto sempre in grande considerazione quelle approvate da Paolo VI nel 1978 e rese ufficialmente pubbliche nel 2011. In particolare, ne apprezzai la prefazione a firma dell’allora cardinale prefetto William Levada. All’epoca, essendo stato interpellato sulla questione dalla Congregazione, avevo caldamente auspicato una revisione delle Norme di Paolo VI. Ma nell’ottica di un sapienziale approfondimento, non già di una dilapidazione del grande patrimonio icastico del linguaggio, dei contenuti, delle prospettive».

Può spiegarsi meglio?

«Per capire le nuove Norme e ciò che è stato prodotto in questi due anni di prefettura del cardinale Fernández, bisogna tenere sempre presente l’icona costantemente incombente di papa Francesco e, in particolare, la sua costituzione di riforma della Curia Romana Praedicate Evangelium. Quella costituzione, che ha fatto deflagrare tutta la consuetudine diplomatica, politica, operativa del Vaticano, ha avuto anche influssi sulla mariologia e sulla marianità della Chiesa. Perché con la riforma della Curia la Segreteria di Stato ha perso, sotto Francesco, la sua principalità e il suo ruolo di coordinamento, mentre il dicastero principe è divenuto quello per l’Evangelizzazione. Il primato dell’evangelizzazione non può però prescindere dalle parole di Cristo, che non ha abolito neppure uno iota della Legge (cfr Mt 5, 17-19). Questo principio fondamentale doveva reggere, e dovrebbe reggere, le proposizioni magisteriali con maggiore cautela, con maggiore rispetto della storia e del presente in prospettiva futura, e con una grande attenzione alle altre realtà. E questo vale anche per la questione dei titoli mariani».

Nel documento si riflette anche sulla devozione popolare. Eppure, essa ha da sempre un suo linguaggio che è quello del cuore, del sentimento. Ne è riprova lampante proprio la varietà di titoli con cui da duemila anni i fedeli si rivolgono a Maria, Madre di Cristo e della Chiesa. Si pensi, ad esempio, a un’antifona liturgica come Salve Regina, in cui la si invoca come Spes nostra e Advocata nostra…

«Titoli, questi, che sono propri dello Spirito Santo, ma che attribuiamo correttamente a Maria in virtù del principio di analogia. Andando al tema della devozione popolare e del suo linguaggio, mi viene in mente una splendida lezione, tenuta dall’allora cardinale Ratzinger al Marianum, sulla duplice caratterizzazione della mariologia e della marianità della Chiesa: vale a dire, ragione e sentimento. Da qui, il quesito cruciale: Come abbinare armonicamente le due suddette esigenze? Questo è il vero problema. Purtroppo, nella Chiesa scarseggiano persone preparate che possano aiutare a ciò. E così Maria continua a essere sfruttata come sempre alla stregua – mi si passi l’immagine – di un’operaia non retribuita. Se vogliamo conoscere davvero Maria, dobbiamo farlo attraverso la parola di Dio e il sensus fidelium nel cammino della Chiesa».

Anna Foa: “Il sionismo ha fallito”- Sinodo: a che punto siamo in Svizzera e in Ticino?

Chiese in diretta 16.11.2025, 08:30

Contenuto audio