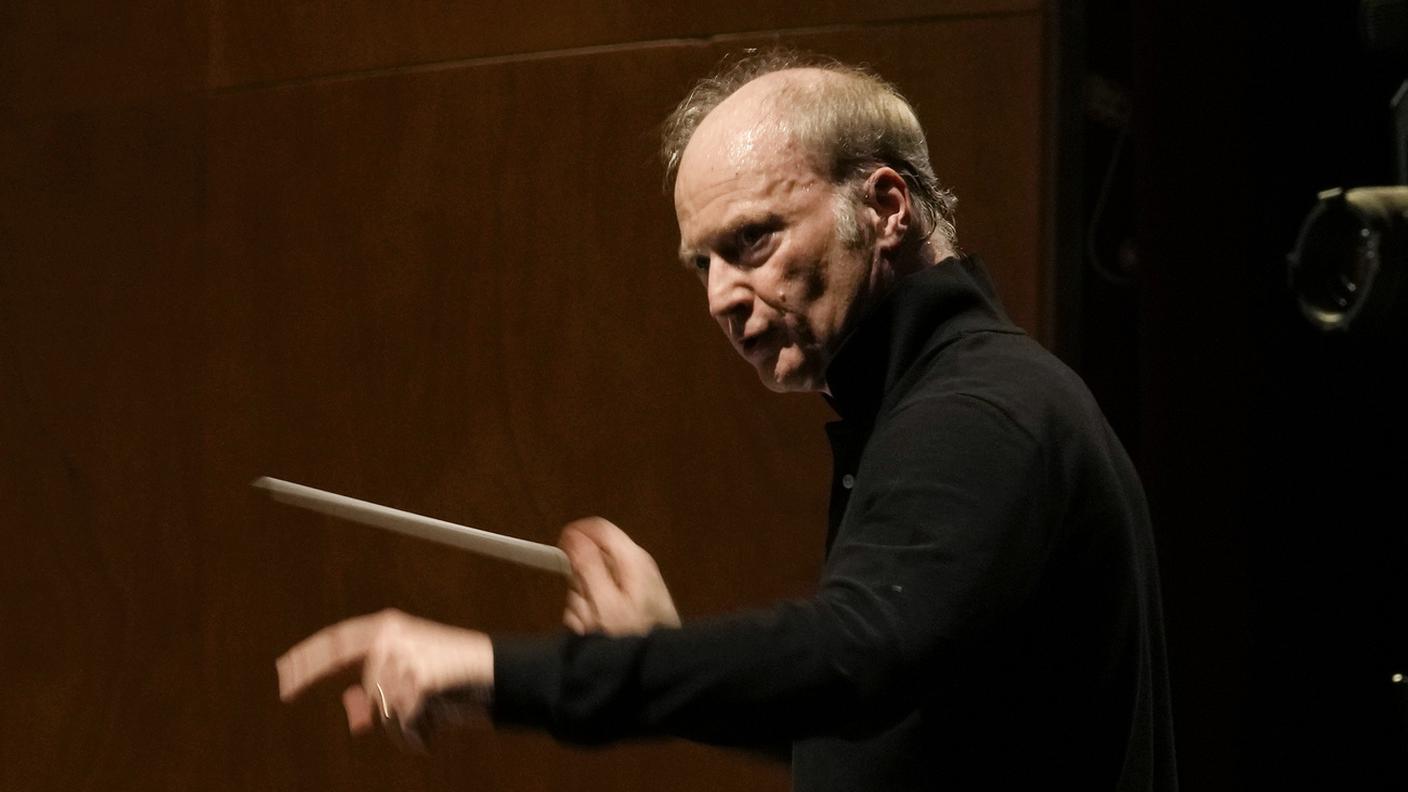

Recente è la polemica sull’opportunità o meno di far tenere alla reggia di Caserta un concerto a un celebre direttore d’orchestra russo. La polemica nasceva dal fatto che il Maestro in questione risultava essere sostenitore del governo della Federazione Russa, con il quale, come è noto, l’attuale dirigenza politica italiana è in contrasto per la vicenda ucraina, dato che lo considera responsabile di una guerra di aggressione. Mentre alcuni sostenevano che l’arte deve esser tenuta fuori dalle questioni politiche, per cui il concerto, già programmato, andava comunque confermato, altri ritenevano invece che ciò avrebbe significato in qualche modo una tacita legittimazione del modus operandi del governo russo. La disputa è stata risolta con la vittoria di questo secondo parere e il concerto è stato annullato, ma le polemiche sul rapporto arte-politica non sono cessate.

Senza formulare valutazioni del caso specifico, rileviamo che esso apre a una valutazione più ampia, filosofica, sul significato che il nostro tempo annette all’arte.

Partiamo da un ricordo storico non lontanissimo, almeno per chi scrive queste righe: la arcigna censura che Antonio Gramsci espresse nei confronti dei Promessi sposi, in quanto da lui considerati “manifesto” di un programma politico interclassista (ricchi e poveri, nobili e popolo, il cardinal Federigo Borromeo e gli umili artigiani lombardi, sono tenuti saldamente uniti dalla comune appartenenza religiosa, della quale fra’ Cristoforo, umile cappuccino, ma che proviene dalla ricca borghesia, è in certo modo la cerniera) e, dunque, secondo il pensiero del politico sardo, un programma essenzialmente conservatore, se non addirittura reazionario. Questa valutazione può certamente esser sostenuta, ma si deve in parallelo e per contro ricordare come l’opera manzoniana sia stata considerata un capolavoro da personaggi di altissimo livello che nulla avevano a che fare con l’interclassismo cattolico – anzi, cattolici non lo erano affatto, bensì, caso mai, il contrario: sto parlando del laicissimo Wolfgang Goethe e dell’“anticristo” (questo il titolo di un suo libro!) Friedrich Nietzsche, i quali, entrambi, colsero il profondo, universale significato umano dei Promessi sposi. Universale, appunto, non particolare. Al di là delle circostanze politiche particolari – l’opposizione tra comunisti e democristiani nell’Italia di Gramsci – il romanzo del Manzoni parla agli uomini e alle donne di ogni tempo e luogo, come avviene per ogni vera opera d’arte. Arte, religione, filosofia, sono infatti le forme dello spirito assoluto, diceva Hegel, il che in parole povere significa che, se sono autentiche, hanno a che fare con l’universale.

Il caso della musica ha una caratteristica propria, in quanto coinvolge non solo un compositore, ma anche un interprete che la suoni, o, come nel caso specifico, un direttore che diriga l’orchestra. Proprio qui si manifesta chiaramente quel che intendiamo sottolineare come caratteristica del nostro tempo: la prevalenza del particolare sull’universale, anche nell’arte. Se si fa attenzione, infatti, si nota che chi negava al Maestro russo la facoltà di tenere il concerto alla reggia di Caserta non contestava le musiche di Beethoven, Ciaikowski o altri, in programma - ovvero l’essenziale, l’universale del concerto stesso – bensì la persona specifica dell’interprete, proprio come se quel particolare fosse l’essenziale.

Uscendo dal caso specifico, si sarà rilevato come nel teatro sia spesso in primo piano non più l’autore dell’opera, ma il regista, che la “attualizza”, la “rivisita” – così, ad esempio, l’ Otello shakespeariano non si fa svolgere più a Cipro nel sedicesimo secolo, ma nella Francia occupata dai tedeschi del ventesimo, o simili. Molto in voga è anche la cosiddetta “contaminazione dei generi”, per cui il testo di un autore viene inframmezzato da brani di genere completamente diverso, anche di autori ben lontani dal primo. In tutto ciò è evidente sia l’obbedienza al mito del progresso, per cui quello che è moderno, attuale, è per principio migliore di ciò che è passato, sia – come intendiamo appunto qui sottolineare – la prevalenza del particolare sull’universale, in virtù della quale ciò che conta nell’arte è proprio l’espressione del soggetto, che deve emergere nella sua individualità.

Siamo agli antipodi della concezione nella quale l’artista, se vuole realizzare una vera opera d’arte, deve per così dire sparire nella sua particolarità, come per secoli è stato ad esempio per il pittore di icone, che si atteneva rigorosamente a modelli e persino a tecniche tradizionali, compiendo il suo lavoro non per la fama personale, ma come un servizio da rendere alla religione, alla comunità. E qui va notato – lo hanno fatto grandi esperti in questo ambito, come Hans Sedlmayr o Pavel Florenskij – che questa impersonalità del pittore si traduceva paradossalmente in una profonda personalizzazione dell’opera, che non risultava mai copia conforme alle mille altre dello stesso soggetto, ma assumeva una caratteristica in cui l’universalità non cancellava affatto la particolarità, che – anzi - veniva in certo qual modo esaltata.

Sul medesimo argomento, Simone Weil insiste sul fatto che un’opera d’arte è tanto più bella quanto meno ne traspare il carattere personale, e quindi quanto più è anonima, giacché «la verità e la bellezza abitano il campo delle cose impersonali e anonime […] Un’opera d’arte ha un autore, e tuttavia, se essa è perfetta, possiede qualcosa di essenzialmente anonimo. Essa imita l’anonimato dell’arte divina. Così la bellezza del mondo dà la prova di un Dio al contempo personale e impersonale, e né l’uno né l’altro». Un’opera d’arte, come ad esempio una pittura - scrive ancora la filosofa francese - è veramente bella se, per assurdo, posta nella cella un ergastolano, egli potesse guardarla per anni e anni, in ogni momento della giornata, provando non fastidio, disgusto, ma la medesima sempre rinnovata gioia. Per contro, prendendo lo spunto dal giardino del Lussemburgo, a Parigi, di fronte al quale abitava, scrive anche che noi sopportiamo le statue del Lussemburgo perché non le guardiamo davvero, ma le sfioriamo con lo sguardo solo di sfuggita.

Se si fa attenzione, credo che queste riflessioni quanto mai attuali sull’arte, figurativa o musicale che sia, possano essere ampiamente condivisibili.

La scomparsa di Joe Caroff

Alphaville 20.08.2025, 11:45

Contenuto audio