Manca esattamente un anno – 3 ottobre 2026 – alla celebrazione degli 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi e da più parti, non soltanto negli ambienti religiosi ma anche in quelli laici, c’è chi si appresta a celebrare l’anniversario. La Camera dei Deputati italiana, ad esempio, ha addirittura deciso che il 4 ottobre – festa liturgica del santo – tornerà a essere per il solo 2026 festa nazionale, dopo che era stata abolita nel 1977. Eppure, una domanda è d’obbligo: quanto davvero la strada aperta da Francesco è seguita da coloro che oggi lo osannano?

Francesco morì nel 1226, quarant’anni prima del poeta Dante (1321). Fu quest’ultimo a scrivere di lui «che a Cristo prese l’ultimo sigillo, che le sue membra due anni portarono». Fu anche grazie a Dante che Francesco venne perpetuamente definito come l’alter Christus, un altro Cristo più di mille anni dopo la nascita in Palestina di Gesù. Un alter Christus non soltanto per quel «sigillo», le stigmate, che sancirono l’ultima e definitiva autenticazione della sua santità, ma anche per la scelta radicale di preferire gli ultimi, gli scartati, i poveri.

Per questo, del resto, secoli dopo Jorge Mario Bergoglio scelse il nome di Francesco. Quando i voti in Sistina, la sera del 13 marzo 2013, superarono i due terzi dei presenti, il cardinale Claudio Hummes lo abbracciò e gli disse: «Ricordati dei poveri». Fu in quel momento che Bergoglio associò la parola poveri a Francesco e si consegnò al mondo con un nome che resterà per sempre nella storia. I poveri, dunque e anzitutto, sono la strada del poverello d’Assisi. Benestante di famiglia, si spogliò di tutto per andare loro incontro. E fra loro ai più poveri fra i poveri, gli scartati del tempo, i lebbrosi. Misteriosamente un giorno Francesco, mentre camminava fuori Assisi, incontrò un lebbroso tenuto a distanza da tutti. Sentì il bisogno di abbracciarlo e di baciarlo vincendo orrore e ribrezzo. Un gesto folle che indicò ad ognuno la strada radicale del Vangelo, la scelta degli ultimi prima d’ogni altra cosa.

Ancora oggi il mondo è attraversato dalle sofferenze degli scartati: le infinite povertà del Sud del mondo, le carovane dei migranti che da terre di sofferenza cercano una nuova vita nel ricco Occidente e altrove, spesso nell’indifferenza dei più, a partire da governanti che sanno dirsi cristiani soltanto a parole.

Difficile che oggi vi sia qualcuno che non conosca il Cantico delle creature, uno dei più antichi testi poetici di tutta la letteratura italiana. Francesco celebra elementi naturali come il sole, il vento e l’acqua, esprimendo un profondo sentimento di fraternità universale e un’intima connessione tra l’umano e l’ambiente. Il messaggio di Francesco è chiaro: la natura non è solo una risorsa da sfruttare, ma un compagno di vita da rispettare e custodire. Secoli dopo la sua morte, il grido di Francesco rischia di non esser ascoltato dalle tante lobby che sfruttano l’ambiente per fare soldi. Per lui ogni elemento della natura aveva un suo valore intrinseco, e invitava a vedere il mondo naturale non come un bene da possedere, ma come un dono da preservare. Si tratta a tutti gli effetti di una visione moderna, seppure ancora inascoltata: la necessità di agire contro la crisi climatica per ristabilire un equilibrio tra l’uomo e il pianeta. Per Francesco l’uomo è il custode dell’ambiente e non il suo dominatore.

Come disse qualche anno fa in un convegno a Terni Giacomo Bini, quando era ministro generale dei Frati Minori, «il miracolo evangelico di nome Francesco è nato quando, all’efficienza di una vita basata sul denaro, sul successo, sul potere, sull’accumulo, si è sostituita l’immagine di Cristo povero, l’immagine di un Dio che si rivela nella povertà, nella fragilità, nell’espropriazione, nel dono di sé più radicale». E ancora, «in questa “insicurezza” vissuta dal figlio di Dio su questa terra, il santo di Assisi ha trovato la sua sicurezza, il punto di riferimento, l’orizzonte chiaro, così affascinante, così comprensivo che tutto, intorno a lui, cambia volto e significato».

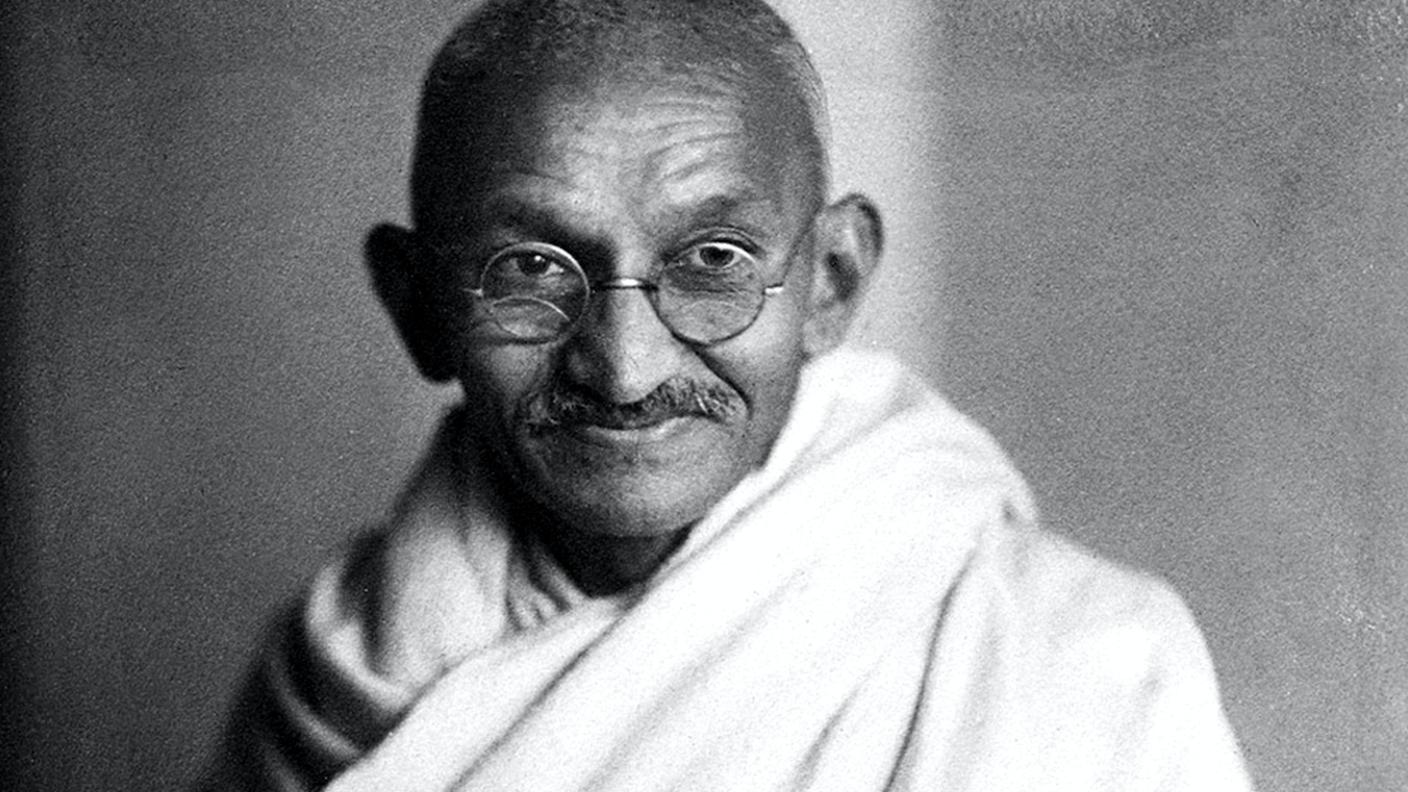

Difficile dire se Francesco, se fosse stato vivo oggi, sarebbe salpato con Global Sumud Flotilla, le cinquanta imbarcazioni di varie dimensioni partite da diversi porti del Mediterraneo con a bordo medicine e generi alimentari che a Gaza non si trovano più. Di certo la nonviolenza era il suo credo, ovunque e chiunque incontrasse. Francesco conobbe l’orrore della guerra, vi partecipò come soldato, vide i morti, fu fatto prigioniero. Dopo la conversione tornò in guerra, ma senza spada. Volle seguire una crociata, disarmato, per incontrare il Sultano e cercare la via del dialogo. Ci riuscì. La sua indicazione suona oggi come un monito forte e chiaro: i conflitti si devono e si possono risolvere con la nonviolenza. Andò incontro al lupo, gli parlò, l’aiutò a riconoscere le proprie colpe e poi l’affidò alle cure della comunità di Gubbio che così venne coinvolta nel processo di riconciliazione. La nonviolenza di Francesco fu attiva: non accettava la guerra perché essa è il più grande crimine contro l’umanità.

E allora, a un anno dall’ottavo centenario della sua morte, il vero tributo a Francesco non sarà una commemorazione solenne, né una festa nazionale, ma il coraggio di seguirne le orme. Di abbracciare gli ultimi, di custodire la terra, di scegliere la pace. Di fare, finalmente, della sua radicalità evangelica una strada percorribile anche oggi. Perché Francesco non è solo memoria, è profezia.

frate Francesco

Strada regina 27.01.2024, 18:35