All’inizio di questo anno scolastico in Italia, molti insegnanti di lettere classiche sono stati invitati a corsi di aggiornamento sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale (IA) all’istruzione. La cosa ha sollevato qualche dubbio negli interessati, perplessi sul contributo che la IA può arrecare allo studio della grammatica greca e latina, o a quello di Omero e Virgilio. Non è che i docenti di lettere classiche siano degli inguaribili passatisti, ostili per principio alla tecnologia: conoscono i vantaggi che dall’utilizzazione dell’informatica si hanno, ad esempio nell’istantaneo riscontro di quelle occorrenze linguistiche, o di quelle concordanze tra i diversi autori, che un tempo richiedeva grandissimo tempo e fatica; v’è invece dietro, latente o più o meno esplicita, la vecchia questione delle “due culture”.

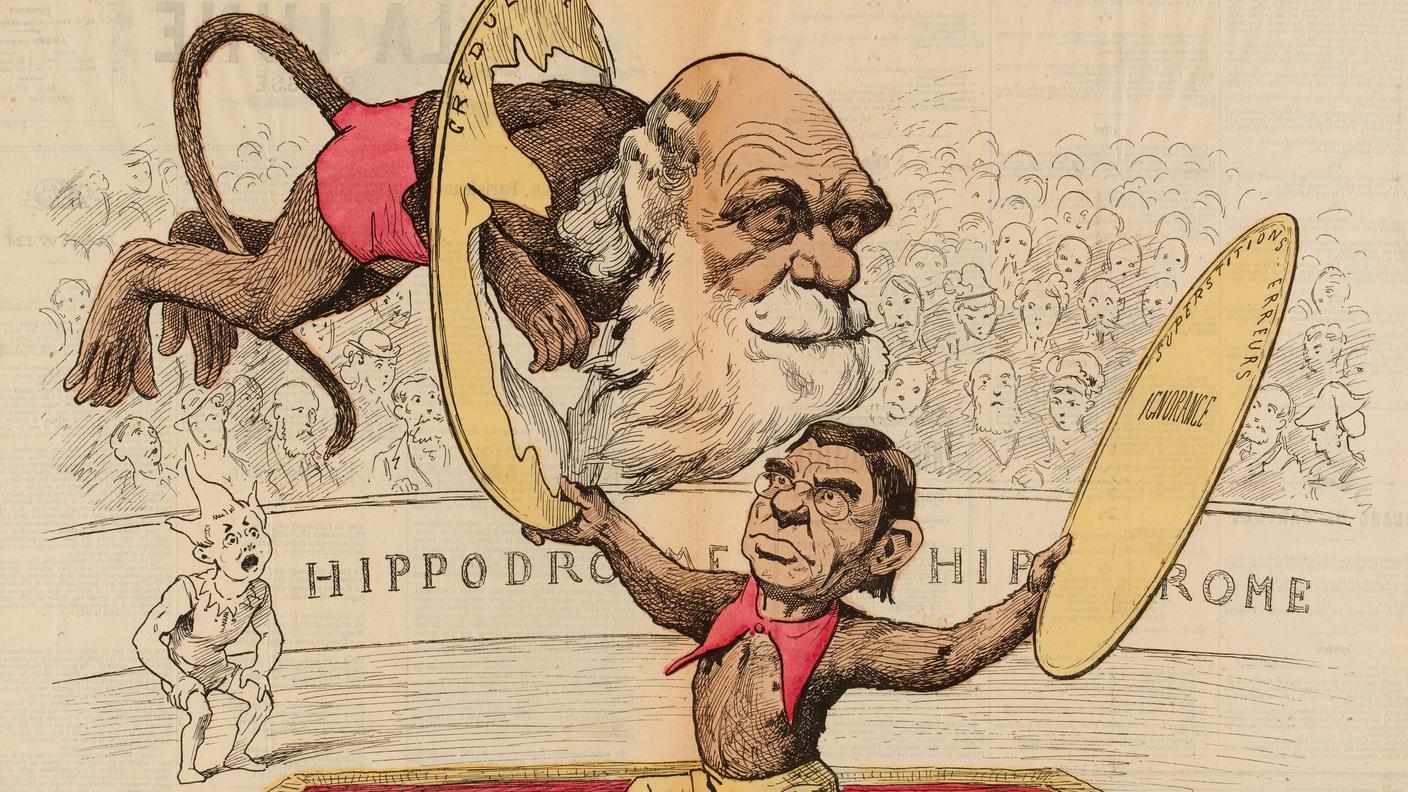

Chi ha qualche anno ricorderà che negli anni Sessanta del secolo scorso grande risonanza ebbe il libro di Charles Snow, uscito in Italia nel 1965 proprio col titolo Le due culture, ove, di fronte a quella che già appariva, soprattutto negli Stati Uniti, l’impetuosa avanzata della tecnologia, si poneva il problema del rapporto tra la cultura umanistica tradizionale e quella scientifica e tecnologica moderna e contemporanea. Le due culture aveva la prefazione di Ludovico Geymonat, filosofo e matematico torinese di orientamento marxista e positivista, autore, tra l’altro, di una monumentale Storia del pensiero filosofico e scientifico, nonché di un manuale liceale ampiamente diffuso. Geymonat è morto nel 1991, ma suoi discepoli più o meno diretti continuano ancora oggi a sostenere il primato della cultura, e quindi dell’istruzione, scientifica su quella umanistica e classica, ritenuta sostanzialmente inutile. Che la scienza per eccellenza sia la filologia, come sostiene Nietzsche nel saggio Sull’avvenire delle nostre scuole («Se eliminate i Greci, con la loro arte e con la loro filosofia, su quale scala vorrete ancora salire verso la cultura?»), è opinione che non sembra nota, o comunque non presa nella dovuta considerazione.

Il dibattito ha preso oggi una piega nuova, impensabile mezzo secolo fa, e soprattutto è diventato molto più scottante, di fronte a fatti che mettono seriamente in discussione la realtà sociale e anche quella specificamente umana, quali appunto la IA e, in parallelo, gli sviluppi delle neuroscienze.

Non è questo il luogo per discutere i vantaggi che la IA offre in molti campi, da quello della ricerca scientifica pura, a quello delle sue applicazioni in ambito medico, come pure, per contro, i pericoli che si nascondono dietro sue utilizzazioni incontrollate, non solo nel settore militare.

Certo si è che oggi questi messe in guardia si stanno moltiplicando e divengono anzi più forti, con toni quasi apocalittici. In proposito ci limitiamo a segnalare i numerosi interventi di Roman Yampolskij - informatico lettone, naturalizzato statunitense - che parla esplicitamente di un “collasso globale”, sotto il profilo economico, cui la IA ci sta conducendo, dato che porterà all’estinzione di quasi tutti il lavori e le professioni, lasciandone in piedi solo pochissimi, i quali ovviamente acquisteranno un potere smisurato, e – peggio ancora – di una guerra mondiale prossima ventura, se non si pone un freno alla IA, governata, a suo dire, da personaggi senza alcuno scrupolo morale.

Sotto il profilo filosofico, che è quello che qui ci interessa, un particolare rilievo ha l’applicazione della IA alle neuroscienze, cioè la cosiddetta brain-computer interface, ovvero il collegamento tra cervello umano e intelligenza artificiale, reso possibile d un lato da una approfondita conoscenza dei meccanismi neuronali con cui il cervello lavora, e, dall’altro, dalla grandissima velocità e potenza operativa dell’ IA stessa. Quello che poteva sembrare avveniristico solo pochi anni fa, sta diventando sempre più reale ai nostri giorni: ben noto è il progetto Neuralink di Elon Musk, che, impiantando un microchip nel cervello, lo mette in comunicazione diretta con un computer, ed è stato così in grado di far esprimere un uomo malato di SLA, grazie appunto all’intelligenza artificiale appositamente sviluppata.

Non è affatto fantascienza prevedere che a breve sarà possibile produrre per così dire dall’esterno tutte le emozioni, i sentimenti, i pensieri umani, e qui, ovviamente, la cosa diventa scottante – anzi, scioccante. Perché questo vuol dire far perdere il suo valore essenziale a tutto quel che appare umano, propriamente umano, e, per dirla in breve, porre l’uomo allo stesso livello non solo dell’animale (che potrebbe essere ancora accettabile), ma addirittura della macchina. Quel che ci sembra più importante e propriamente nostro, costituente per così dire la nostra personale essenza – volizioni, passioni, valutazioni morali ed estetiche, ecc. -, se producibile e riproducibile artificialmente perderebbe infatti il suo carattere di soggettività e di libertà: prospettiva, questa, che è, comprensibilmente, motivo di grande, generale sgomento.

A questo proposito lo storico del pensiero non può però fare a meno di notare che, se la cosa è nuovissima sotto l’aspetto tecnico-pratico, non lo è affatto sotto quello teorico: che le passioni si potessero trattare come una meccanica, era già opinione che da Cartesio arriva all’homme machine di Lamettrie (1748), nella antica ma sempre valida convinzione che dove c’è materia - quindi anche nel cervello - regni solo la deterministica necessità, senza libertà alcuna. Lo spazio della libertà si apre solo per lo spirito – la cartesiana res cogitans – che deve essere perciò separato dalla materia, e infatti separato (choristós) è l’aggettivo che in Aristotele indica specificamente l’intelletto attivo, eterno, divino, ovvero lo spirito, mentre, per contro, i sentimenti, le passioni, sono ciò che lo tengono legato, non permettono che sia.

Sotto questo profilo le future possibili applicazioni dell’ IA alle neuroscienze non turbano affatto – anzi, sarebbero, paradossalmente, salutari, se facessero comprendere il primato dell’intelligenza, dello spirito, che è essenzialmente distacco. Certo, occorrerebbe però che di spirito si avesse comunque esperienza: allora la cultura filosofica, umanistica, avrebbe una bella rivincita sull’attuale primato di quella scientifica. Staremo a vedere.

Apertus: l'IA svizzera

Telegiornale 02.09.2025, 12:30