Che differenza c’è tra un “grande” e un “grandissimo” narratore? Com’è possibile distinguerli? Un lettore del rango di Hermann Hesse, riferendosi in particolare a uno dei suoi livres de chevet, il Siebenkäs del tedesco Jean Paul, straordinario quanto negletto capolavoro dei primi decenni dell’Ottocento, disse una volta che il contrassegno dei “grandissimi” consiste nel fatto che nelle loro opere c’è tutto, ma veramente tutto. Basterebbe quindi sceglierne uno solo, leggerlo da capo a fondo, e in linea puramente teorica non ci sarebbe bisogno di leggere altro.

Si tratta ovviamente di un paradosso, che ad ogni modo non è privo di un sostanziale fondo di verità. Ci sono infatti alcuni narratori che esprimono davvero tutto, perché hanno ricreato e reinventato il linguaggio e conseguentemente il modo di designare e concepire la “realtà”, perfino di viverla. Un “grandissimo” narratore nel senso indicato da Hesse è ad esempio il brasiliano João Guimarães Rosa, autore di Grande Sertão, che non è soltanto uno dei massimi raggiungimenti della letteratura latino-americana del secolo scorso ma è anche un mondo, perché reinventa un luogo specifico, il Sertão, e lo trasforma nella metafora della vita e perfino nella vita stessa, in virtù di un prodigioso intreccio di simbolismi e di un pastiche linguistico costruito e modellato sul lessico e la sintassi del portoghese mineiro parlato nel Sertão e nella regione di Minas Gerais.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Gadda--1781283.html

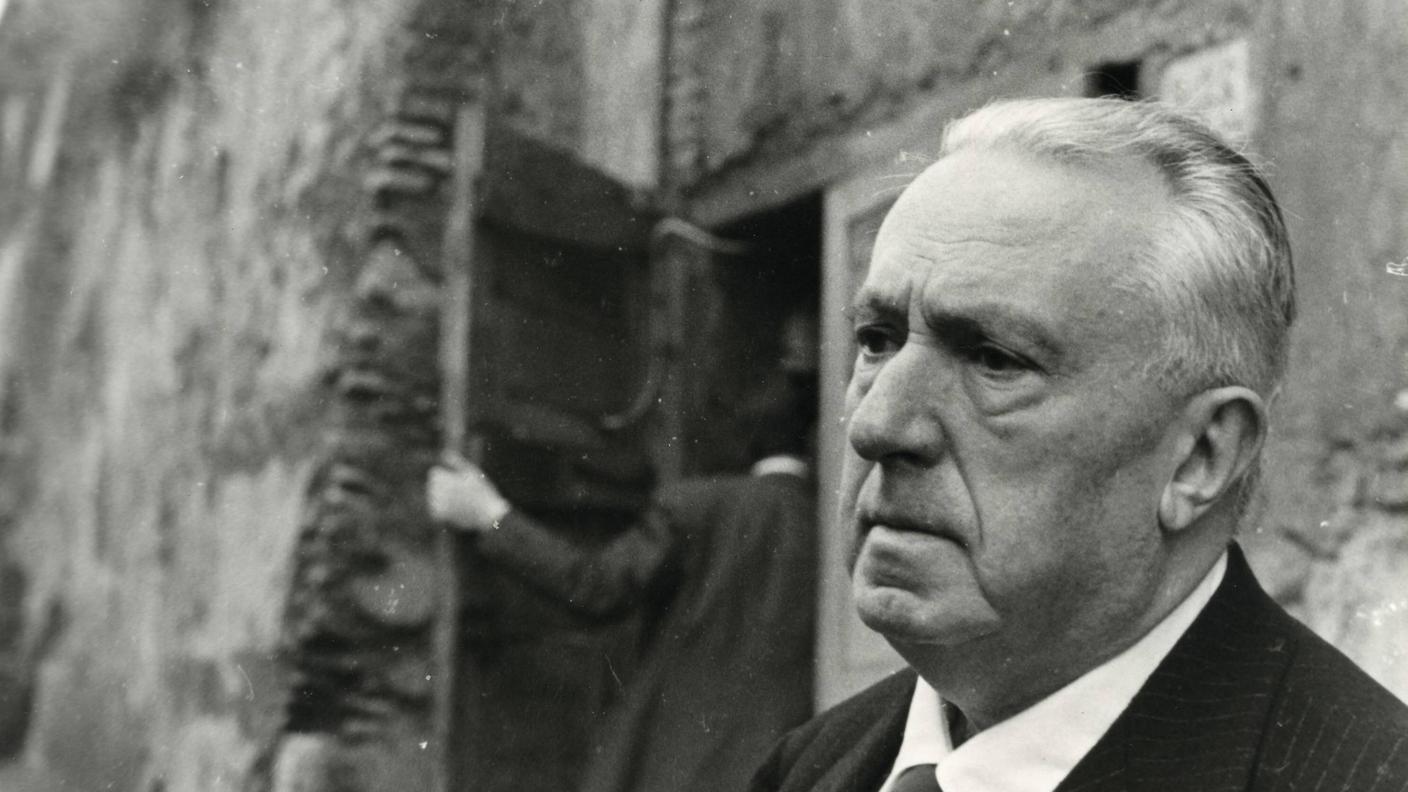

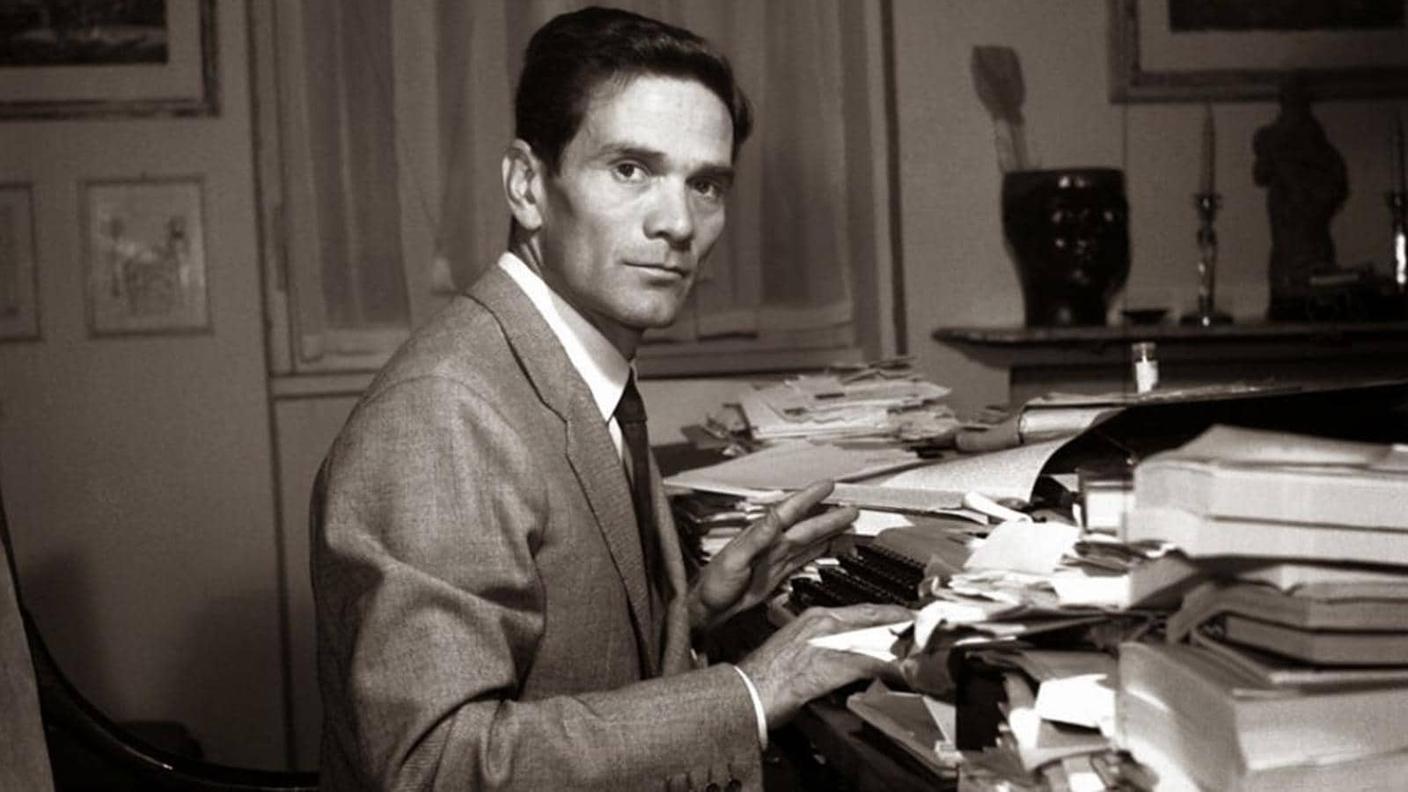

Le invenzioni lessicali e il realismo magico di Guimarães Rosa possono competere col “flusso di coscienza” di James Joyce, la “piccola musica” di Céline e “l’arte dell’esagerazione” di Thomas Bernhard, nella stessa misura in cui il suo Sertão ricreato, reinventato e rimodellato è assimilabile alla Dublino dell’Ulisse, a una certa Parigi (la Butte di Montmartre e i quartieri periferici) restituita da Céline in virtù dell’utilizzo dell’argot e non da ultimo alla claustrofobia di talune vallate delle Alpi austriache che fanno da sfondo alle grandi opere narrative di Bernhard, in particolare Gelo e Perturbamento. Anche le “tenebrose fonazioni” della Brianza/Maradagàl ricreata da Carlo Emilio Gadda ne La cognizione del dolore e tutti i funambolismi sintattico-lessicali che non soltanto sono presenti nella sua opera di narratore e saggista (che in Gadda sono pressappoco la stessa cosa), ma ne costituiscono la sostanza più intima, sono riconducibili alle massime invenzioni linguistiche nel Novecento. E infatti Gadda fa parte dei “grandissimi” ed è il narratore che più di ogni altro, nel secolo scorso, ha riscritto e arricchito il vocabolario della lingua italiana, al punto che è lecito parlare di uno specifico “Gaddabolario”.

Gaddabolario, non a caso, è il titolo opportunatamente scelto per un volume che nel 2023, in occasione dell’anniversario tondo dei cinquant’anni dalla morte, ha inteso rimarcare il fondamentale contributo fornito da Gadda all’ampliamento lessicale della lingua italiana. Come ha osservato Paola Italia, curatrice del volume nonché della nuova edizione delle opere di Gadda per i tipi di Adelphi, la lettura di romanzi come La cognizione del dolore e Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (ma non bisogna dimenticare gli urticanti “disegni milanesi” de L’Adalgisa, le «fiammate d’odio» degli Accoppiamenti giudiziosi contro la borghesia dell’odiamata Milano/Pastrufazio e non da ultimo il monumentale Eros e Priapo, ritratto pressoché definitivo dell’eterno fascismo italiota) provoca inizialmente una sensazione di smarrimento e perfino «un vero e proprio effetto di straniamento linguistico: leggere nella propria lingua e percepirne un’altra…».

Questo straniamento – molto simile a quello teorizzato da Brecht per la scena teatrale, ma totalmente risolto nell’atto della scrittura – è precisamente il contrassegno dell’incommensurabile grandezza del “grandissimo” narratore Gadda, con le sue pirotecnie lessicali, le slogature ritmiche, le torsioni e forzature espressive. Osserva ancora la curatrice del Gaddabolario, svolgendo alcune considerazioni molto penetranti: la parola, in Gadda, è sempre «cellula di energia, precipitato di significati possibili, gioco combinatorio di suoni e sensi», e quindi è una parola «che non rappresenta ma crea, non descrive ma deforma, e deforma anche se stessa e il lettore, in una catena che si perpetua da sempre, e che costituisce una originalissima teoria della conoscenza. Perché leggere Gadda è un’avventura: un esercizio di conoscenza, un viaggio nella lingua italiana, un corso pratico di ironia. A volte si ride irrefrenabilmente, fino alle lacrime, altre volte è un riso amaro, sarcastico». La parola, insomma, come strumento metodologico per circoscrivere la “realtà”, sviscerarla e infine restituirla in tutti i suoi cancerosi e infetti garbugli, nelle sue incongruenze e strettoie, in certi suoi banalissimi abissi e orrori. Per dirlo con Gadda: nel suo “gnommero”.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Carlo-Emilio-Gadda--1816095.html

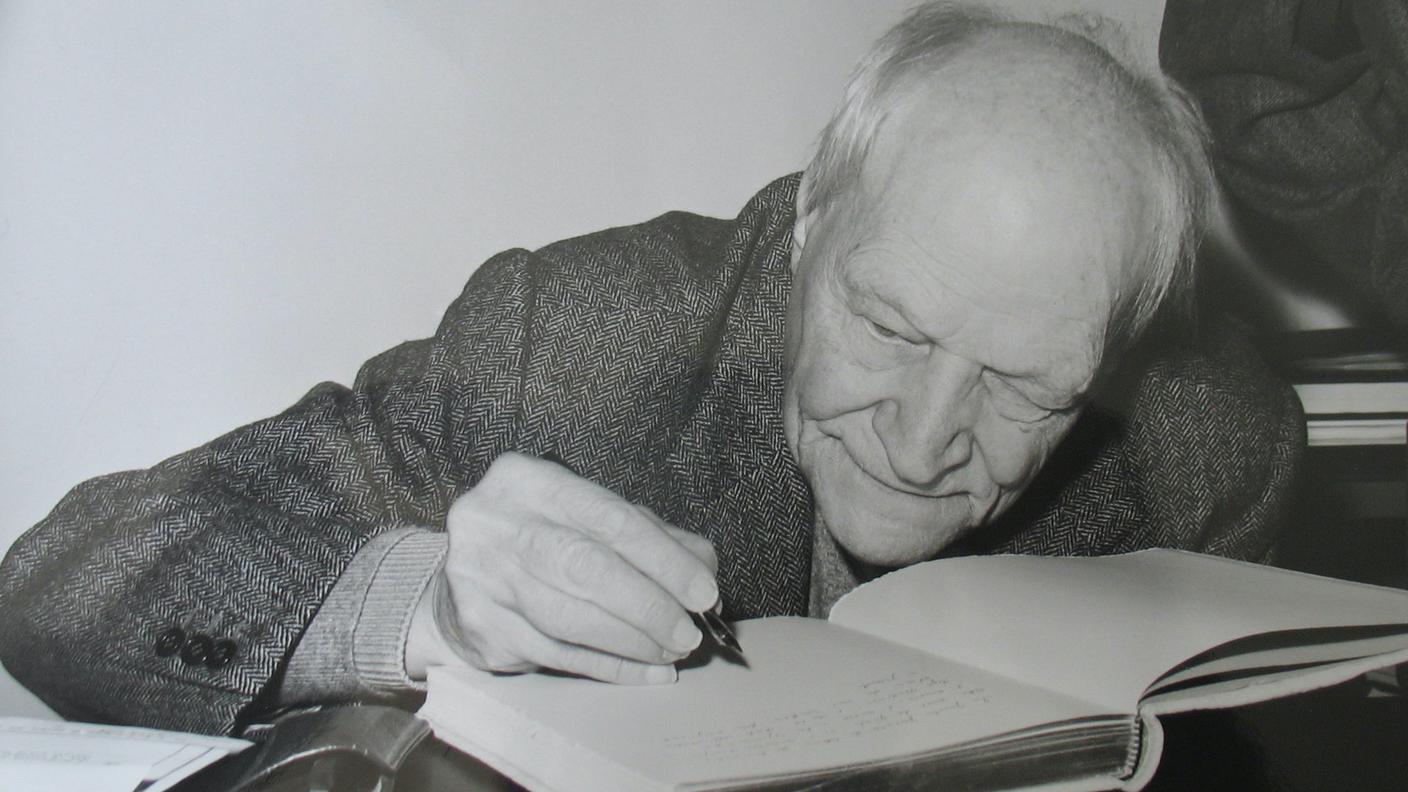

Il Gaddabolario, redatto da un gruppo di esperti e appassionati di cose gaddiane, raccoglie e spiega duecentodiciannove parole – il numero non è scelto a caso: l’edificio di via Merulana 219 è il centro nel quale convergono tutti i delitti del Pasticciaccio – che costituiscono altrettanti accessi al “continente” Gadda. Si va infatti da “abracadabrante” a “Zoluzzo” passando per divertentissimi capolavori lessicali come “Predappio-fava” per il priapesco “Kuce” Mussolini, “forlimpopolesco” (dalla cittadina romagnola di Forlimpopoli, a simboleggiare l’irredimibile provincialismo italiano e la terra d’origine del già ricordato “Kuce”), “eupeptico” e “peptonizzare” per “digestivo” e “digerire”, “palazzare” per “speculazione edilizia”, la parola più lunga della lingua italiana (“cetriolo-Inghilterra-deve-scontare-i-suoi-delitti”, con un’allusione fallica che precede in maniera molto canaille un tipico nonché vieto ritornello della retorica fascista) e il mirabolante “manustupro”, ad indicare un certo penchant fascistoide – già puntualmente segnalato da Ennio Flaiano – per l’onanismo nelle sue varie declinazioni.

Ma la parola “originaria” rimane senza alcun dubbio “gnommero”, perché contiene ed esprime tutta la fenomenologia (e l’antropologia) di Gadda. È contenuta in un passo di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, quando lo scettico e dubitoso commissario Ciccio Ingravallo cabalizza sul fatto che «le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare; ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o groviglio o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo».

Carlo Emilio Gadda: gli orecchini dell'ingegnere

RSI New Articles 27.05.2015, 00:00

Il commentatore del relativo lemma del Gaddabolario, Edoardo Camurri, fa notare che «lo “gnommero” è il centro di tutta la filosofia della nevrosi gaddiana. Indica il groviglio, il garbuglio, il pasticciaccio, il gomitolo inestricabile, il guazzabuglio che è sostanza della realtà e sua caduta, suo vagolare nella natura e nello spirito». Lo stesso Camurri aggiunge una fulminante definizione di un gaddiano “doc” come Alberto Arbasino, che in Paesaggi italiani con zombi aveva suggerito di leggere “gnommero” quale sinonimo della «calca polifonica e scoreggiona della folla indaffarata e indifferente».

Lo “gnommero”, in Gadda, è ovunque, perché coincide con la vita e l’animale-uomo. Basti pensare a un libro come Il castello di Udine, che si presenta nel suo insieme come un pastiche volutamente disordinato e piuttosto disorientante, fatto di “pecore randagie” (la definizione è di Gadda) che seguono all’apparenza differenti direzioni (una crociera nel Mediterraneo raccontata col passo e l’ironica leggerezza alla Stendhal di un reporter del demi-monde, oppure la polemica in punta di penna contro i musici di strada, perturbatori della quiete delle notti a Milano, o ancora il meraviglioso e urticante racconto La fidanzata di Elio, che ricorda vagamente Io cerco moglie di Alfredo Panzini e mette alla berlina i birignao, i vizi privati e le pubbliche virtù dell’odiatissima borghesia milanese, solo per citare tre esempi) ma approdano per vie traverse alla medesima destinazione: il dolore e il sangue della guerra come esperienza originaria.

Per utilizzare una metafora musicale, si potrebbe dire che la guerra e lo “gnommero”, per Gadda, costituiscono un leitmotiv sul quale si innestano infiniti rimandi interni, repentini passaggi dal minore al maggiore oppure dal battere al levare, fino all’apoteosi de La cognizione del dolore e l’incursione nel territorio del giallo con Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, che sembra scritto in un tempo dispari assimilabile al 5/8 (Pietro Germi ne ha tratto il film Un maledetto imbroglio, che riesce nell’impresa di restituire in immagini le invenzioni linguistiche di Gadda).

Come dice un passo de Il castello di Udine: «Ho dunque facilmente riconosciuto anche alla guerra, e già conoscevo per altra esperienza d’altri disumani dolori, che certi fatti bruti, materia, necessità, causa, dite come volete, sono essi a volte i discriminanti delle cose reali più che non quelli (pensiero, volere) i quali pertengono alle attività dell’apice nostro e dovrebbero prepararci il dabben futuro, il dabben premio e la dabben vittoriuzza, secondo l’aspettazione dei più nobili cuori, e dei cervelli più sciocchi. Di tanto differiscono il presumere e il conseguire».

L’incolmabile lontananza tra il presumere e il conseguire (il “dabben futuro”, il “dabben premio”, la “dabben vittoriuzza”), tra la vita come potrebbe (dovrebbe) essere e la vita così com’è. Perché cambiano le maschere e gli attori, ma l’uomo rimane pur sempre il “vecchio pupazzo” e anche il palcoscenico rimane lo stesso. Lo “gnommero”, da simpatica e puntuta invenzione linguistica, si è definitivamente trasformato nell’italianissima (ma non solo) metafora della sciatteria come maniera d’essere e mancanza di sintassi interiore, più in generale come malcostume dell’intelligenza, forma della mente che soffoca il meglio e lascia suppurare il peggio. La vita è uno “gnommero”, lo “gnommero” è la vita. Non c’è che dire: è davvero un “pasticciaccio brutto”, un guazzabuglio e un groviglio inestricabile quello che Gadda ci ha lasciato in eredità.