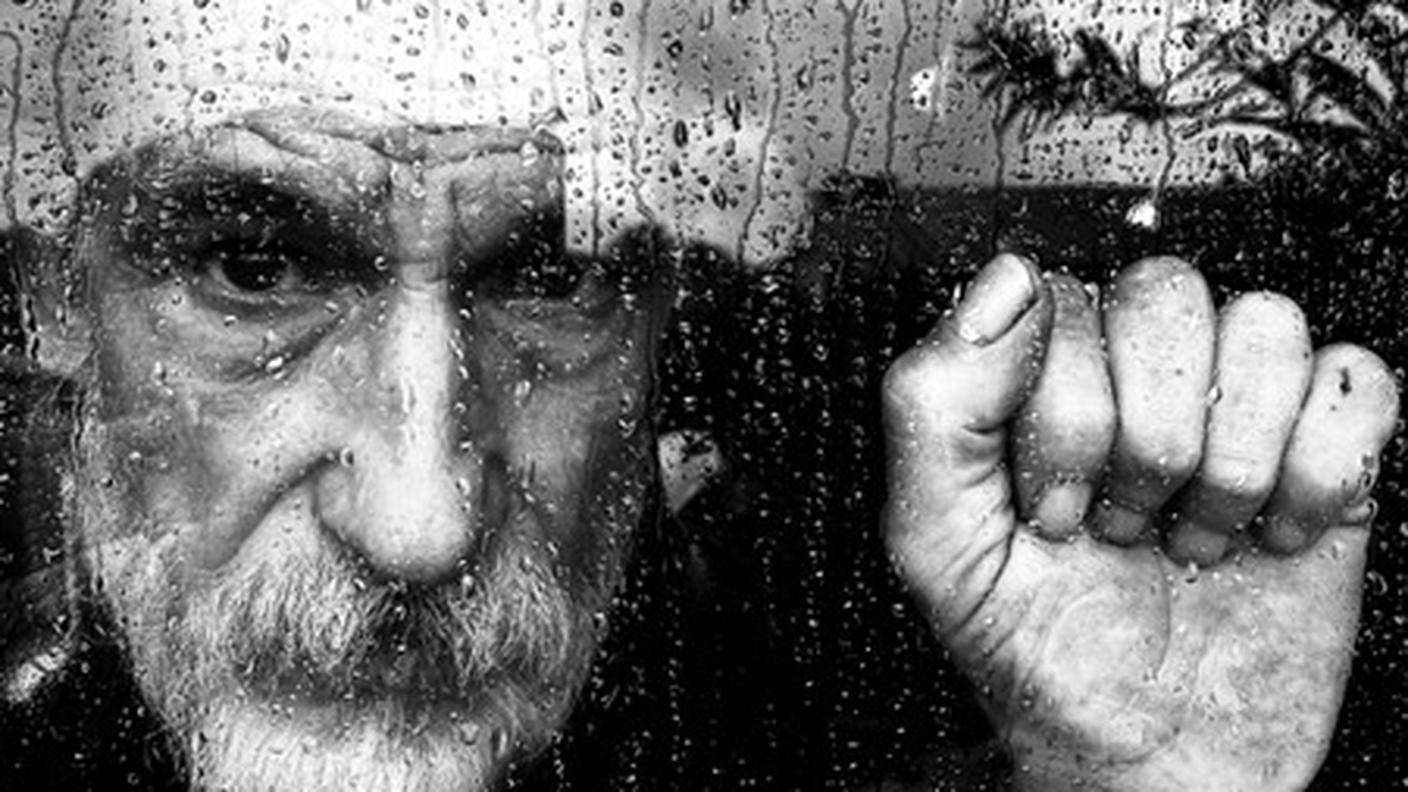

Le immagini che accompagnano questo articolo sono opera dello scrittore e fotografo italiano Davide Cerullo. Sono parte di un progetto fotografico che sta realizzando nel quartiere napoletano di Scampia, dove vive e lavora.

Che cos’è la speranza? Cos’è la poesia? Cos’è la rivolta? E il disprezzo? E la pietà? E cosa sono pudore, dignità, spensieratezza, amicizia, noia? Cosa sono piacere e godimento quando sei un barbone? Cos’è l’estasi, quando dormi con la faccia sul marciapiede dove «pisciano i ratti»? Cosa resta dell’umano quando si ha fame, freddo e si scopre di essere soli?

La storia della letteratura occidentale è popolata di marginali, reietti, senzatetto, ben prima di Jean Valjean e dei ragazzi di vita delle borgate pasoliniane: è Omero a riconoscere piena dignità alla figura dello ptochòs, marginale sì, ma degno, sempre, di accoglienza, e così ha vestito Ulisse dei panni del senzatetto, in cerca di ospitalità e solidarietà. Il viandante reietto, spesso privo di identità (come Ulisse tornato a Itaca) ha attraversato l’immaginario letterario.

Nel 2025 è tornato a noi in un libro dello scrittore parigino Max de Paz: in Francia, nel 2024, La manche (Gallimard) è stato un caso letterario – e non solo per l’anagrafe dell’autore, che all’uscita del libro aveva 21 anni. Pubblicato in italiano per Nottetempo (2025) nella splendida traduzione di Annalisa Romani, Mendicare assume con consapevolezza un’eredità letteraria importante, mettendoci davanti a un ventenne di banlieue che la sfiga ha catapultato sui trottoirs del Quartiere latino, all’ombra del Panthéon. Perché nessuno sceglie dove nascere.

Lo sguardo del reietto è per definizione lo sguardo altro, capace di osservare nelle sue pieghe più indicibili la realtà, proprio perché escluso, al margine di un mondo del quale, a un certo momento, ha incominciato a non fare più parte. Sguardo esterno e per questo capace di dire qualcosa di nuovo su ciò che non riusciamo più a vedere. O, almeno, questo è quanto succede nella letteratura. E dunque, quello del clochard è lo sguardo del poeta.

Jack London e il popolo della strada, tra Inghilterra e USA

Carrying the banner era l’espressione gergale per parlare di chi passava la notte in strada ai tempi in cui – era il 1902 – lo scrittore americano Jack London s’immergeva nell’East End londinese per documentare fame e mancanza di alloggi negli slum della capitale del Regno, issando quel metaforico vessillo, girando per le strade tutta la notte, a caccia di un riparo, di un tetto: all’epoca nella sola città di Londra c’erano, secondo le stime dello stesso London, mezzo milione di persone in povertà cronica, alla ricerca quotidiana di un posto dove dormire (per dare un’ordine di grandezza, secondo le statistiche ufficiali in Svizzera nel 2024 c’erano tra le 2’000 e le 4’000 persone senzatetto, nella sola Parigi 3’500).

Se la condizione di senzatetto rappresenta la forma più estrema di povertà, le battaglie per la casa – come ricordano sempre tutti gli operatori impegnati a vario titolo su questo terreno – sono battaglie che coagulano lotte per molti altri diritti non garantiti a chi si trova in tale condizione: quello alla sicurezza, alla salute, all’istruzione, al lavoro e alla dignità. Perdere un tetto sulla testa significa perdere uno dopo l’altro questi diritti, diventando invisibili al sistema del vivere sociale. Stare ai margini, a guardare, senza più nemmeno il diritto di parola. Perciò, nella modernità, scriverne implica sempre una partecipazione attiva a quella battaglia.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/storia/La-povert%C3%A0-non-coincide-con-la-miseria--2743412.html

È dunque un progetto militante – che intende, cioè, trasformare la realtà – quello di Jack London, che nell’estate del 1902, appunto, subito prima di partire per l’Africa, indossa i panni di marinaio male in arnese e va a « sprofondarsi », armato di una Kodak, in quello che chiama «deserto umano che tutti sembrano ignorare». Vi trascorre molte settimane, tra gli ospizi dei poveri e gli angiporti. Aveva 26 anni, una figlia piccola, una moglie alla seconda gravidanza e un passato che aveva conosciuto fin troppo bene povertà e vagabondaggio. Ne venne fuori un capolavoro pubblicato da The Macmillian Company nel 1903, The People of the Abyss, (ed. it. Il popolo dell’abisso, Mondadori) in cui London scatta l’istantanea del sottoproletariato più povero d’Inghilterra. E denuncia le contraddizioni di un sistema che celebrava le magnifiche sorti della borghesia industriale e colonialista al passaggio del secolo, mentre ai bordi delle strade e tra i rifiuti si moriva di fame, di freddo e di tifo.

Non era stata una velleità da scrittore esordiente quella di London. La prospettiva dell’homeless era davvero la sua. Nel 1907 si prese di nuovo la briga di raccontare quella che chiamò «Vagabolandia»: quell’America proiettata verso le promesse del West ma vista con gli occhi di un hobo, senzatetto vagabondo che macina miglia e miglia ai bordi della strada ferrata, in cerca di ripari per la notte e avanzi di cucina. Sempre per Macmillian, uscì il mémoir The Road (ed. it. La strada. Diari di un vagabondo, Castelvecchi), una raccolta di nove articoli pubblicati tra il 1906 e il 1907 su Cosmopolitan. Si tratta di cronache in cui London ritorna su un momento cruciale della sua vita, quello che, dirà poi, aveva deciso del suo destino. Tra i 18 e i 19 anni aveva fatto parte di quella massa di vagabondi, gli hoboes appunto, che per il solo fatto di esistere gettò un’ombra lunga sul sogno di successo americano e sul suo mito. Lui era vestito di pochi stracci, aveva sempre vesciche ai piedi e si guadagnava di che campare raccontando storie – del resto, per quanto cresciuto da un padre adottivo, era pur sempre il figlio naturale di un astrologo ambulante.

George Orwell, John Steinbeck e Janek Gorczyca tra i clochard

Se esistesse una storia letteraria del senzatetto, dopo il Lazarillo, dopo Hugo e Balzac, dopo Dickens, Dostoevski e Zola, dopo Serao e ben prima di Ortese e Pasolini, quello dedicato a Jack London sarebbe sicuramente un capitolo centrale. Ma poi ci sarebbe George Orwell, quello del Down and Out in Paris and London, 1933 (ed. it. Senza un soldo a Parigi e Londra, Mondadori), mémoir con cui esordisce da scrittore per documentare la vita di strada nelle due capitali europee. Al cuore del racconto, nel capitolo 36, Orwell apre un’ampia digressione che affronta di petto il pregiudizio di ciò che, dice, immaginiamo essere il «mostro-vagabondo»: a cominciare dalla domanda «perché esistono i vagabondi»? Orwell interroga tanto gli aspetti sociali che quelli più psicologici della condizione di mendicità, come condizione di perdita. Fino alla questione che, forse, gli sta più cara: la privazione d’amore.

Dossier: “Povertà” (2./5)

Alphaville 09.01.2024, 12:05

Contenuto audio

In quell’immaginaria storia letteraria, ci starebbe sicuramente il John Steinbeck di Furore (The Grapes of Wrath, 1939). Un romanzo – fattore, questo del genere, non secondario anche per la sua ricezione – che valse all’autore il Nobel per la letteratura nel 1962 e il Premio Pulitzer nel 1940, ma anche diversi attacchi sulla veridicità storica di quanto rappresentato. Un libro che è il negativo fotografico dell’epopea del West, sugli anni della Grande Depressione, sulla famiglia Joad e sulle centinaia di famiglie che lasciarono l’Oklahoma e gli stati centrali, le loro case espropriate dalle banche, per mettersi in viaggio verso la California, con la speranza di un lavoro e di un tetto: e sta solo a noi decidere se l’immagine conclusiva – la migrant mother che, subito dopo aver partorito un bambino morto, nutre col suo latte un mendicante sfinito dalla fame – è un’apertura alla speranza o non, invece, una scena di disperata rassegnazione.

È stato lo scrittore Mauro Portello, recensendo Storia di mia vita di Janek Gorczyca (Sellerio, 2024) su Doppiozero a dire che «il clochard riunisce i significati di crisi e di critica, come anticamente avveniva: egli è un punto di rottura, di crisi della società e nello stesso tempo, con il suo esserci, esprime su di essa un giudizio, una critica». Le masse degli hoboes, le famiglie del Midwest, i derelitti sotto i ponti di Parigi e Londra, i sans papier che dormono sui cartoni nelle strade di Roma semplicemente con il loro esserci non smettono di disturbarci perché rivelano la nostra complicità con questa idea di progresso. È per questo motivo, forse, che il genere del mémoir è in apparenza quello più accettabile per temi come questi, perché sembra quello naturalmente vocato (e soprattutto legittimato) alla denuncia – da ciò le molte critiche al capolavoro di Steinbeck. Del resto, proprio all’origine di questo percorso novecentesco, London diceva che solo chi ha vissuto questa condizione può davvero parlarne.

Ma, in letteratura, la distinzione tra fiction e non-fiction è un discrimine che serve principalmente a mettere in ordine i libri sugli scaffali, veri o virtuali che siano.

Certo, una storia letteraria dell’homelessness si legittimerebbe solo a patto di non seguire la figura del senzatetto come mero personaggio; ancora meno plausibile se lo assumesse a strumento funzionale a una letteratura che si pretende engagée, di denuncia sociale.

La questione, come sempre, è la capacità che ha un testo di assumere un punto di vista straniato tanto da aprirci a qualcosa di nuovo, di unico, di inedito. E la buona letteratura – sia essa in forma di mémoir, di reportage, di romanzo o di poesia (Pascoli intitola due sue poesie Il mendico), vale a dire sia essa esclusivamente basata su eventi storicamente accertati o, invece (e questo è il miracolo), solo immaginati, intuiti – è per sua stessa essenza occasione per scoprire la realtà in modo nuovo.

Scoprire: cioè sentire, vivere. Sperimentare i pensieri di un giovane che da tempo dorme in strada, sulla griglia del metrò vicino alla Place du Panthéon, per ammettere che potrebbero essere proprio i nostri. Sperimentare la trasformazione del corpo, che diventa prigione e accorgerci che in qualche misura conosciamo quella condizione; sperimentare la noia, riconoscendola nella sua potenza colonizzatrice dello spirito a cui solo l’alcol dà tregua; sperimentare la violenza della pietà nello sguardo altrui…

Max De Paz e il piacere come ultima pulsione di vita

Mendicare di Max de Paz, ultima tappa – in ordine cronologico – di questo viaggio letterario, è dedicato a Gilou, morto di stenti nel febbraio 2023 in una piazza del XIV arrondissement. Il fatto è il solo evento di cronaca evocato nel libro. In Mendicare non si troveranno dati né date, non ci sono citazioni di norme, di leggi, regolamenti, fatti di cronaca, articoli di giornale. Mendicare non è un reportage, non è un’autobiografia e non è un’indagine sociologica. Il protagonista che dice io non ha nemmeno un nome – cioè non ha più identità, come già Ulisse –, nemmeno si prende esplicitamente lo spazio di digressioni alla Orwell, con domande sulla responsabilità della politica e l’indifferenza della società. Le sue domande sono domande sulla natura dell’essere umano, su ciò che lo definisce quando è spogliato di tutto.

Mendicare è – e non vuol essere nient’altro – un romanzo: vale a dire che non vuole essenzialmente farci riflettere alla condizione del senzatetto, ma vuole proprio farcela vivere. E non è una via crucis in chiave vittimistica. Soprattutto, è un’esperienza del corpo. Del voltastomaco, provocato dall’aria calda del condotto di ventilazione della metropolitana; dell’intorpidimento delle membra costrette a presidiare il proprio spazio di marciapiede per non farselo sottrarre; dei foruncoli lasciati dalle pulci dell’asfalto; del cemento freddo sulla guancia, di notte, «dello stupore dell’incontro mattutino coi pneumatici dell’auto di fronte». Ma è anche, fortemente, un’esperienza del piacere e del godimento: del cioccolato che gronda da una gaufre tra le dita sporche; delle lenzuola candide e profumate di un appartamento in cui si è entrati forzando il chiavistello e sulle quali i corpi nudi e incrostati lasciano grosse tracce unte mentre fanno l’amore… Il piacere, questo piacere, niente ha a che fare con la schiavitù del superfluo (di cui parlava Goffredo Fofi, come espressione dell’omologazione dei desideri, con l’idolatria della ricchezza che ha trasformato i poveri in coatti). Al centro di Mendicare c’è una teoria del piacere, visto come essenziale e primaria pulsione di vita. Preparato con cura, bramato, conteso, atteso e capace di portare all’estasi anche il corpo di un barbone, il piacere resta, paradossalmente, l’ultimo diritto da difendere.

Ecco la scoperta che ci fa fare Max De Paz, dopo averci messi a sedere sul marciapiede. La rivendicazione dell’inalienabilità di questa ultima soglia dell’umano è la forza del libro del giovane filosofo parigino, e la sua possibilità di intervenire nel mondo.