Il poeta René Char, noto surrealista ed erede novecentesco di Arthur Rimbaud, scriveva che i commenti alla poesia, per quanto profondi, originali, brillanti e verosimili, hanno tutti un grande difetto: vogliono per forza trovare un solo significato per un fenomeno che «non ha altra ragione se non di essere».

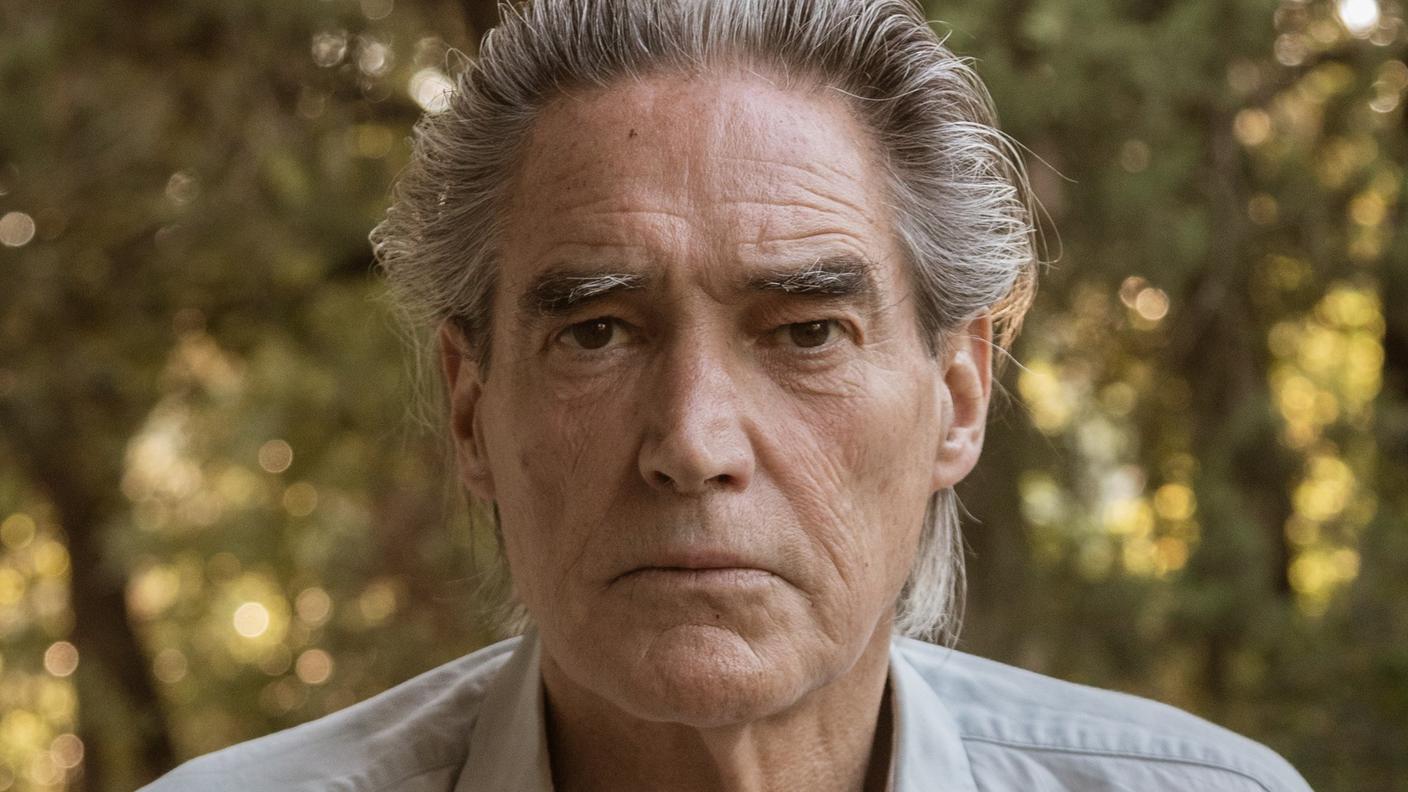

Insomma, se come Char si segue il modello tracciato dalle Illuminations di Rimbaud, la poesia non può essere ricondotta a un’interpretazione precisa perché essa non si limita a esprimere un solo concetto, ma costituisce un’esperienza totalizzante che travolge il poeta in maniera improvvisa e sempre diversa. La poesia accade e basta, arriva «come e quando preferisce. […] È un sentirsi abitare», mi ha confidato il poeta, pittore e traduttore Alessandro Ceni. Le «muse selvagge» di Ceni «vennero, vedo, senza mandante».

Oltre il confine

Alice 27.09.2025, 14:35

Contenuto audio

È proprio in questa prospettiva che Alessandro Ceni ci incoraggia a osservare il suo lavoro di una vita, edito di recente in I bracciali dello scudo. Poesie 1983-2023 (Crocetti, 2025). Il volume riunisce le raccolte I fiumi (Marcos y Marcos, 1985), La natura delle cose (Jaca Book, Milano 1991), Mattoni per l’altare del fuoco (Jaca Book, 2002) e Combattimento ininterrotto (Effigie, 2015), così come diverse plaquettes; compaiono anche sette inediti, tra cui Passo all’Orso, testo dal quale è stato tratto il titolo dell’ultima silloge (lo si può leggere alla fine di quest’articolo).

Anche se Ceni è poco noto al grande pubblico, ha alle spalle un esordio di eccellenza all’interno della rivista «Poesia Uno» di Guanda (1980), insieme a voci all’epoca già affermate quali Giovanni Raboni e Vittorio Sereni. Del resto, Ceni si forma alla scuola di lettere dell’Università di Firenze con un maestro di prim’ordine, ovvero il critico Piero Bigongiari, uno dei teorici di quel modo di fare poesia sorto intorno agli anni Trenta e riconducibile all’ermetismo fiorentino… una tradizione che Ceni, pur con le sue peculiarità, sembra in parte ancora portare avanti, senza tuttavia far capo ad alcun movimento o manifesto.

Quando ci si approccia alla produzione di Ceni si nota subito che si tratta di una poesia difficile, come quella ermetica. Ci si trova davanti ad aforismi, per esempio «non correre con le forbici in mano, / ti abbiamo allevato per ucciderti» (I bracciali dello scudo); si incappa in paragrafi esigenti dal punto di vista semantico e sintattico, come «la fiamma che urta il globo e ossigena / l’uomo sepolto distratto dall’uccello che / disintegra nel colmo, / il cuore immobile nel vaso che si spacca o / il polso fermo dei parenti, aria zero attrito zero, / spinge il nuovo venuto nella stanza» (Fiamma riconciliata). Come si supera questa evidente oscurità? Come ci si orienta senza perdersi nel labirinto dei versi?

A fronte di testi tanto complicati, è utile evitare interpretazioni puntuali per concentrarsi sulle immagini e sul senso profondo veicolato dalla poesia in quanto esperienza della realtà. Davanti ai versi di Ceni viene in mente una frase che il critico svizzero Jean Starobinski ha riferito alla poesia di Char: «l’intera letteralità delle parole si rivela compatibile con la più estesa attitudine metaforica (nello scambio di poteri tra l’astratto e il concreto)».

Ceni costruisce degli agglomerati di pensiero e immagini che permettono di andare oltre la superficie del reale. «Oltre la nostra esistenza», spiega Ceni, «oltre il velo in cui ci muoviamo, c’è il reale autentico; la poesia è sicuramente un tramite, un mezzo, per stracciare questo velo e avere percezione del reale autentico». La realtà invisibile emerge nel linguaggio di Ceni; la poesia, dunque, diventa metafora della rivelazione; in questo senso, forse, siamo vicini a quanto scrive il padre dell’esistenzialismo tedesco Martin Heidegger per cui “dire”, sagen, significa “mostrare”: far emergere, illuminare e allo stesso tempo celare o velare, mettere in luce o in penombra ciò che chiamiamo mondo.

Così, nei testi di I bracciali dello scudo, luce e ombra sono continuamente messe a confronto in espressioni come il «globo che urta d’ossigeno e fiammeggia», l’«alfabeto si consolida in grandine / in solida luce», il «sole che era esploso» (e ancora nei versi di Ceni risuona Char: «en poésie comment être jamais satisfait, parmi la gravité et la scintillation? En vérité, clarté et ténèbres sont à part égale et doivent le rester»). Di fatto, in I bracciali dello scudo, la convivenza di buio e luce diventa un dialogo produttivo: la luce rende visibile per contrasto la notte e, viceversa, la notte delinea i confini della luce e delle cose, proprio «come il nero di Velasquez», riflette Ceni: «le figure non emergono dal buio, dal nero, ma è il nero che le definisce». Il nero, il “negativo”, il “ritiro” nel senso etimologico di “ri-tracciare un limite” permettono il pieno disvelarsi del reale e dei suoi contrasti.

È su questa linea di demarcazione che si forma la poesia di Ceni: «mio / unico / tornare / che abbordi e snomini le cose / che dicevi / essere / non è che un gettito / continuo di desiderio, / la definizione per amorosa mancanza, / il tormento insonne delle foglie / per smettere i posti / dal tonfo che le mosse» (Spineto).

La rilevanza del “negativo” è senza dubbio un presupposto eracliteo, ma anche nietzschiano, che tuttavia trova terreno fertile nella poesia italiana del secondo Novecento. «La notte vede più del giorno» recita un verso di Umberto Saba, mentre la poesia di Alfonso Gatto contempla «un debole risveglio d’orizzonte». A questa dimensione oscura Vittorio Sereni dedica un lungo paragrafo del suo Sabato tedesco: «È che se parliamo di sbalzi e singhiozzo le cose intorno a noi si svolgono in modo non meno sussultorio e si ha un bel cavarne un disegno tutto coerente e chiaro, sarà sempre un disegno in negativo e tutt’al più ingegnoso nel congetturare in negativo. […] Ma dimmi allora quando e dove nel mondo tale qualità si manifesta in modo davvero lampante e soprattutto continuo, se non sia invece rintracciabile tra i barlumi di qualche solitudine eccitata […]». Il motivo della scintillazione si fa strada tra l’oscurità e permette al poeta di cogliere barlumi di realtà tramite frammenti. Così, la poesia di Ceni allude a una totalità che ci sfugge e che ci si rivela a intermittenze, saltuaria ma tendente alla globalità.

La poesia di Ceni sembra alludere anche a una dimensione sacra; questa non corrisponde a una salvezza in senso cristiano, o a una speranza; si tratta piuttosto di un mistero laico, di una verticalità che sfida, ancora una volta, la percezione del reale: «la poesia è l’arte più vicina alla sacralità, alla parola, alla lingua» dice Ceni ad «Alice»; «ha questo dono particolare per cui è possibile, attraverso la lingua e la parola, dare forma e realtà a cose che ci sfuggono continuamente; una di queste è appunto la presenza del sacro, ora e adesso sulla terra».

A ben vedere, il fatto di collegare la poesia alla tensione metafisica è antico e comune a molte culture occidentali: fa riferimento all’idea di verso come vento, ánemos, ispirazione divina che riempie il poeta e lo rende tramite del sacro. È una prospettiva radicata anche nella cultura francese (Paul Valery, per esempio, diceva che il primo verso è un dono degli dèi, il secondo è opera del poeta), anche perché, nel secondo Dopoguerra, si appoggia a un contesto in cui la parola poetica ha un forte valore collettivo, una connessione diretta con il “fare etico” da cui sorgerà l’esistenzialismo di Sartre, Camus, Bataille e Mauriac.

Al contrario, nel panorama italiano e italofono novecentesco, al di là della vicenda particolare dell’ermetismo e dei movimenti ungarettiani, la fiducia nelle potenzialità di rivelazione della parola viene svalutata almeno a partire dagli Ossi di seppia (1925) di Montale («Non domandarci la formula che mondi possa aprirti / sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. / Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo»).

La poesia, per molti, diventa un canale di comunicazione di verità individuali, un modo con cui si può raccontare qualcosa su di sé, non qualcosa sul mondo. Si tratta di una tendenza che prenderà sempre più piede fino ad arrivare ai nostri giorni; oggi si predilige una poesia trasparente e orientata alla comunicabilità, una poesia di facile comprensione che possa sperare di inserirsi sul mercato (ma qui si rischia di banalizzare).

Di certo, si può dire che Alessandro Ceni oggi vada in direzione ostinata e contraria rispetto alla poesia italiana contemporanea: cerca di andare all’osso di realtà autentiche e universali, tenta di operare in un ordine diverso; si batte per preservare una traccia della sacralità della poesia, mosso dalla convinzione che i versi che si scrivono e che si leggono contano ancora qualcosa.

Passo all’Orso

(A. Ceni, I bracciali dello scudo, Crocetti, 2025)

Questo vostro unico dio cadrà,

torneranno innumerevoli gli dèi.

Io sono la neve che carola lieve

io sono la neve che glittera e imprata

io sono la neve che nevica neve.

In questa fissità l’impronta

l’inflessione della voce

la magnitudine pagana dell’imperativo

con l’usata immagine:

la coltre, il manto.

La neve è così fitta che si rinuncia:

le pietre arrotondate indicano un focolare,

presumono persone accerchiantesi in un rito

per scrutare il volo circoscritto degli uccelli

entro uno spazio obliquo e, annerendolo,

attrarlo nel proprio orizzonte,

nel templum dell’angoscia dell’immagine.

All’assassinio del capo o del principe

nella foresta la neve divincola un suo coro,

innalza sulle conifere l’anima di cuoio,

i bracciali dello scudo:

allora l’immagine è stretta fra muro e siepe

come un testamento di bimbo:

non correre con le forbici in mano,

ti abbiamo allevato per ucciderti.

I predatori hanno una comprensione efficace della fine:

la porta ruotava su cardini di neve,

la maniglia mutava, imitava, si muoveva inosservata

per altri che assistono o si spostano sullo sfondo

strofinandone il bronzo e l’alluminio della scodella:

quando non abiti la casa, chi l’abita?

Passarono lupi, passarono groppe,

passarono ragazze di neve,

passarono a comando

curve sulla traccia

come per approssimazioni,

fanno solecchio con la mano,

chiuse le reti sulla vittima lusingata dai richiami.

La neve era ora fina,

polvere in sospensione

sul grande capo delle muse selvagge

che vennero, vedo, senza mandante

tenendo cianes tla corda.