Una ventina di anni fa ho avuto l’opportunità di svolgere uno stage presso la clinica psichiatrica di Mendrisio. È lì che ho incontrato il Club ’74, probabilmente l’esperienza più significativa della sociopsichiatria ticinese. Nato in un momento di fermento e riforma, mentre in Italia prendevano piede le rivendicazioni basagliane, il Club dei pazienti ha introdotto un principio semplice e radicale: le persone con problematiche di salute mentale devono poter partecipare attivamente ai processi decisionali che le riguardano. Una conquista di democrazia che ha inciso profondamente sul panorama sociopsichiatrico cantonale.

Forse anche per questo, quando mi è stato proposto di realizzare un podcast per il cinquantenario del Club, non ho avuto dubbi: era un’ottima occasione. Ma mi sono reso conto che per raccontare davvero questa storia era necessario fare un passo indietro per ripercorrere l’evoluzione delle cure e dell’idea stessa di psichiatria.

La storia parte da lontano, nel settembre del 1870 Agostino Maspoli lasciò alla collettività i suoi beni con l’obiettivo di fondare un manicomio. L’idea di un istituto psichiatrico ticinese circolava già da tempo, se ne discuteva almeno dal 1837, quando sulla stampa cantonale comparve un articolo che auspicava un luogo “dove ricoverare i mentecatti”. Il 24 ottobre 1898 il Manicomio Cantonale di Casvegno aprì le sue porte. Il modello era considerato innovativo: un “ospedale giardino”, dove la natura e il lavoro erano parte integrante del percorso di cura. Il successo fu immediato, ben oltre le aspettative, in meno di dieci anni i ricoverati superarono le trecento unità. Gli spazi divennero presto insufficienti e la risposta fu costruire ancora: nuovi padiglioni, grandi camerate, sempre più letti. Decennio dopo decennio, Casvegno crebbe fino a trasformarsi da ospedale-villaggio in una vera e propria cittadella.

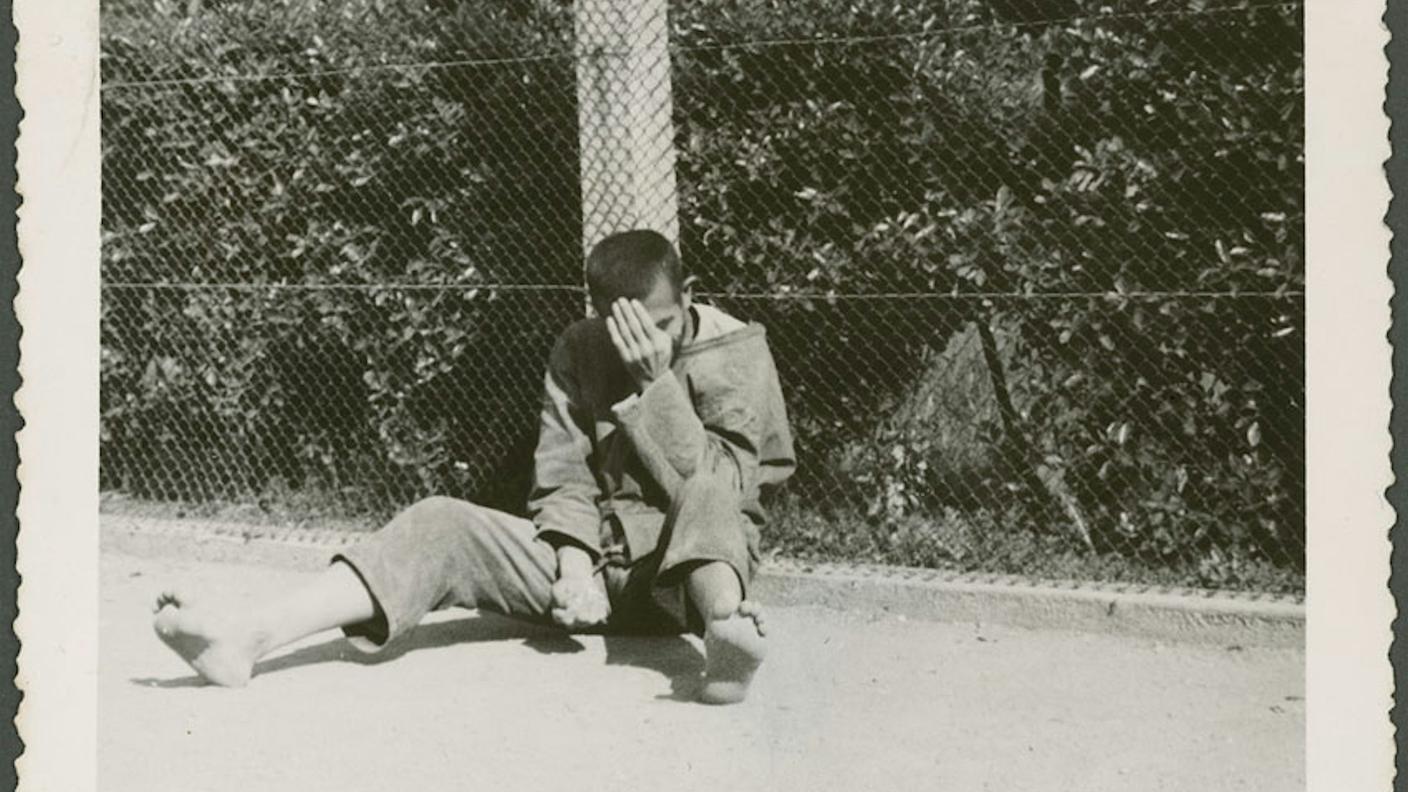

Paziente dell'Ospedale Neuropsichiatrico cantonale di Mendrisio

La psichiatria, nella prima metà del secolo scorso, iniziò a guardare oltre il modello puramente custodialistico. Da “manicomio” a “ospedale neuropsichiatrico”, un luogo dove cercare di curare le persone. Anche a Mendrisio si iniziò a sperimentare nuove tecniche terapeutiche, venne introdotta l’insulinoterapia, con il contestato “Metodo Sakel” e l’elettroshock, inventato in Italia nel 1938 e sperimentato a Casvegno già a partire dagli anni ‘40. Nel 1949 il Nobel per la Medicina venne assegnato al neuropsichiatra portoghese Moniz, fra gli inventori della lobotomia. E non ci volle molto che questa pratica venne adottata anche a Mendrisio.

Documentario dagli archivi RSI, di Nicola Franzoni e Espero Berta, 31 ottobre 1970

RSI Info 03.07.2019, 20:05

Contenuto audio

All’inizio degli anni ’30 a Casvegno si costruì un nuovo padiglione: La Valletta. Non era destinato a pazienti psichiatrici in senso stretto, ma a una categoria ben precisa di persone, quelle che vivevano vite considerate “immorali”. In tutta la Svizzera, migliaia di persone perfettamente sane vennero internate contro la loro volontà in strutture come questa. Bastava essere alcolisti, vagabondi, ragazze madri, figli illegittimi. Nessun processo, nessuna colpa da espiare, solo una condotta ritenuta “indecorosa” da leggi e regolamenti ispirati a una rigida morale borghese.

A partire dagli anni ’50 però qualcosa cominciò a muoversi anche dentro le mura del manicomio di Mendrisio. È l’era del boom della chimica, i nuovi farmaci neurolettici iniziano a cambiare il volto della psichiatria. Elettroshock e lobotomia non scomparvero, ma la promessa della farmacologia sembrava aprire nuovi orizzonti. Eppure, a Casvegno, le porte restano chiuse e le regole rigide. L’istituzione manicomiale resiste, mentre una nuova generazione di operatori, medici e infermieri giovani e pieni di ideali, comincia a porsi domande scomode. Intanto, altrove, si sperimentano vere rivoluzioni. In Francia nasce la psicoterapia istituzionale, un’idea tanto semplice quanto radicale: non basta curare i pazienti, bisogna trasformare l’intera struttura della cura. In questo fermento entra in scena Ettore Pellandini, giovane di Arbedo con una passione travolgente per il teatro.

A Parigi Pellandini si immerge nei movimenti artistici e psichiatrici più innovativi del tempo. Diventa collaboratore di Jean Oury, fondatore della clinica di La Borde, dove si sperimenta un modo nuovo di stare con la sofferenza mentale, attraverso il teatro, l’arte, la relazione. Ma mentre in Francia l’istituzione viene messa in discussione dalle fondamenta, a Mendrisio il vecchio manicomio è ancora ben saldo. Furono anni di fuoco, quelli in cui Pellandini arrivò a Casvegno, con un’idea precisa di cosa significasse occuparsi di salute mentale. Aveva vissuto in prima persona l’esperienza della psicoterapia istituzionale in Francia, in cui non si curava solo il paziente, ma l’intera struttura. È così che nacque il Club ‘74, e fu davvero una rivoluzione.

In quegli stessi anni, fuori da Casvegno, cresceva un’altra urgenza di cambiamento. Marco Borghi, giovane avvocato, e il regista Matteo Bellinelli decisero di raccontare quello che accadeva dentro le mura dell’ospedale. Il loro film, mandato in onda nel 1976, mostrava per la prima volta la quotidianità dei reparti psichiatrici. Quel documentario fece scandalo e spinse la politica ad agire. Nacque così la Legge sull’Assistenza Sociopsichiatrica.

Il villaggio dei matti? old

RSI Notrehistoire 31.10.1976, 13:00

Gli anni ’80 a Casvegno furono un’epoca di transizione. Nel 1985 nasce l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, si creano i servizi ambulatoriali e i centri diurni. Nascono i primi appartamenti protetti e la cura esce finalmente dalle mura dell’ospedale. Ma non era bastata la nuova legge psichiatrica per cancellare del tutto la pratica della contenzione fisica a Casvegno. Anche nei primi anni Duemila, si registrarono ancora casi di persone legate ai letti. Non si trattava solo di un problema sanitario, ma di una grave violazione dei diritti umani. Ancora una volta, il cambiamento non arrivò dall’alto, ma da un gruppo di persone che decide di non accettare lo stato delle cose e promuove progetti nuovi, pensati per ridurre, e infine superare, la contenzione.

https://www.rsi.ch/s/2960270

Per realizzare il podcast La rivoluzione di Casvegno ho trascorso molto tempo tra i padiglioni della clinica e mi sono reso conto quanto poco conoscessi questa realtà. Raccontare la psichiatria significa parlare di noi, della nostra società. Perché la memoria è fragile, conservarla è un atto di cura e di civiltà.

La Rivoluzione di Casvegno

Laser 10.10.2025, 09:00

Contenuto audio

La psichiatria e Casvegno in un podcast

SEIDISERA 10.10.2025, 18:00

Contenuto audio