Arriva la quinta stagione di Stranger Things, e siccome è anche l’ultima – e meno male, diranno i maligni, visto che gli attori ormai hanno dieci anni più dei loro personaggi – può essere un buon momento per fare il punto.

Se si prende come misura la prossima uscita del finale di stagione, 1° gennaio 2026 (il primo blocco è disponibile a partire dal 27 novembre, seguito dal secondo il 26 dicembre), fanno giusto dieci anni, e se alla prima stagione la tentazione di definirlo un instant classic era temperata dal timore di essere vittime di hype (o dell’effetto-nostalgia), ora si può andar tranquilli, tanto più che la serie, dopo un inevitabile calo nella seconda stagione, è andata in crescendo, con una terza spassosa, forte di soluzioni narrative nuove, e una quarta esplosiva, capace anche di sfruttare bene l’aumento di budget.

Stranger Things è dunque un classico contemporaneo, e punto. Anche la collocazione “storica” lo aiuta nello status: appare all’apice dell’epoca d’oro delle serie televisive (Mad Men 2007-2015, Breaking Bad 2008-2013, Game of Thrones 2011-2019…) e da lì arriva fino a oggi. Ultimo cascame dell’epoca d’oro o inizio dell’era successiva? Si ricorderà che faceva comunque parte della prima ondata di serie prodotte direttamente da Netflix per lo streaming… Di certo, rispetto a tante serie più recenti, conserva uno dei punti di forza di quelle della golden age: finito l’hype più o meno pilotato per la prima stagione, continua ad alzare l’asticella di puntata in puntata, e le soddisfazioni, invece di diminuire, aumentano.

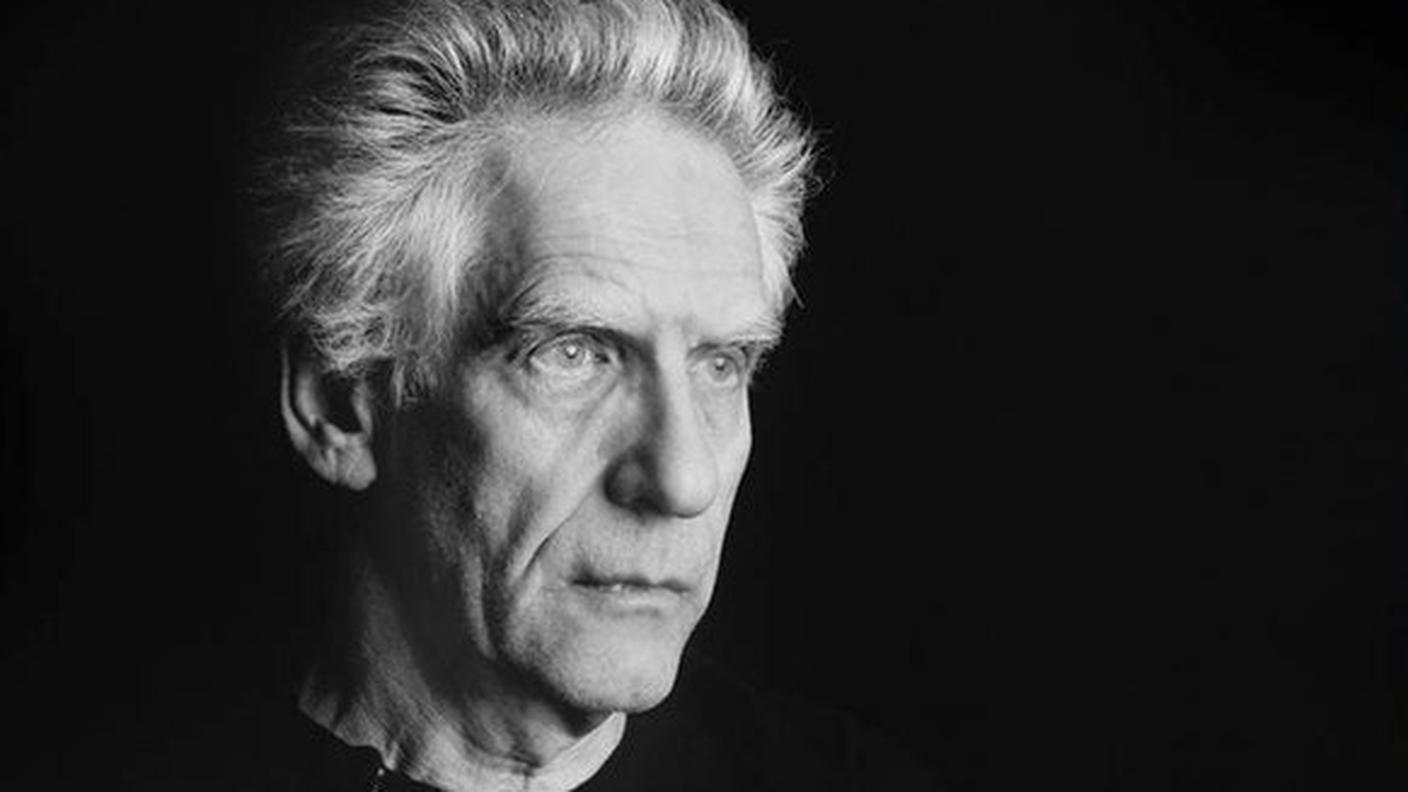

Il cast di Stranger Things 5 a Los Angeles, 2025

Perché Stranger Things è un classico televisivo

Lo status di classico è sostanziato anche dall’aver trasceso l’elemento che inizialmente pareva definire la serie: la “rivincita dei nerd”. I protagonisti di Stranger Things saranno pure nerd, ma non cercano rivincite, né tantomeno di uscire da uno stato di emarginazione: fanno il loro gioco e continueranno a farlo, anche a pubertà inoltrata; e se Dungeons & Dragons fissa l’atmosfera e fa da fil rouge in modo intelligente (al di là dei riferimenti alla lore come il mind flayer o Vecna, spiccano l’“eredità delle scatole” che va a Erica nella terza stagione, e il panico morale anti-GdR nella quarta), in fondo non è così centrale – e di certo non è elemento sufficiente a spiegare perché Stranger Things, in fondo, piaccia a tutti.

Né bastano i riferimenti primari: certo, l’immaginario della serie viene anzitutto (e dichiaratamente) dai romanzi di Stephen King e da alcuni film diretti o prodotti da Steven Spielberg, ma ridurre Stranger Things a ciò non spiega nulla: dal romanzo più “strangerhtingshiano” di King, IT, sono state tratte tre opere tra cinema e TV, tutte men che mediocri; lo stesso vale per i tanti film che hanno cercato di riprendere quella particolare marca di “realismo fantastico” espressa dal primo Spielberg.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/IT-Gramsci-e-il-diavolo--3236052.html

Certo, i gemelli Duffer hanno ben progettato la serie su due piani, da un lato il mash-up di riferimenti che solletica la nostalgia di chi in quel decennio c’era, e dall’altro una struttura narrativa di complessità adeguata a chi è abituato alle serie recenti. Ma non siamo ancora al punto, tanto più che risulterebbe difficile identificare nella trama la virtù principale di Stranger Things: ci sono un sacco di storyline interessanti, ma il quadro generale è pieno di buchi e incoerenze, per tacere dei blooper (o della gente che corre con un piede rotto o ferite che arrivano all’osso); pure, ci si passa sopra in modo naturale, anzi non ci si fa proprio caso, a meno di mettersi deliberatamente in postura da pignoli, e ciò avviene perché la serie è oltremodo dilettevole, e questa dilettevolezza viene da altro: dal ritmo, che è sempre pimpante senza mai essere frenetico, dal mash-up, non tanto o non solo di citazioni, ma proprio di generi (fantascienza, horror, commedia, romance, “coming of age”, persino il demenziale) e soprattutto dalla qualità dei personaggi.

Un cast enorme – ci sono passaggi in cui si possono contare letteralmente 15 protagonisti in azione –, ben scritto negli archi individuali e nelle interazioni di gruppo, ottimamente interpretato ed estremamente amabile, così amabile che i Duffer possono persino permettersi di non uccidere nessuno (e ci mancherebbe altro: non fate scherzi, neh). Tanto bene sono venuti i personaggi che funzionano ancora meglio in accoppiamenti inattesi: Steve e Dustin, Nancy e Robin, Undici e Max, Joyce e Murray…

Un fatto, questo, che ci porta a considerare un’altra virtù della serie: la capacità di rendere centrali e amatissimi personaggi inizialmente secondari oppure introdotti tardivamente, e di superare i cliché e i riferimenti attorno a cui sono stati costruiti: l’evoluzione di Steve Harrington, che va in una direzione del tutto differente (e migliore) di – poniamo – un Brand Walsh dei Goonies, ne è l’esempio più lampante. E quando i personaggi girano (e gli attori hanno la famosa “chimica”), si può fare davvero tutto, perché si acquisisce una leggerezza e una spontaneità che nessuno script premeditato potrà mai imporre. Puoi anche vestirli da marinaretti e farli torturare dall’Armata Rossa mentre stanno sotto effetto di un siero della verità dagli effetti psichedelici, perché no?

Un’evoluzione spontanea che riguarda anche la serie in sé, visto che, quasi presentendo la crescita anagrafica del target primario – che è comunque quello adolescenziale, anche se Stranger Things ha raggiunto l’ambìto status “piace a grandi e piccini” (ma anche “piace a fissati e normie”, forse ancora più difficile da raggiungere) – va ad accogliere tra i suoi generi non solo l’horror puro ma persino il body horror à la Cronenberg (o Tsukamoto).

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/film-e-serie/David-Cronenberg--1812631.html

Come si è detto, la serie, dopo il calo fisiologico della stagione 2, non ha mai smesso di crescere in complessità, portata e divertimento, rendendo del tutto normale avere aspettative estremamente elevate per la quinta stagione (i Duffer hanno mostato anche un’ottima capacità di gestire i finali, se è vero che – aggregatori critici alla mano – gli episodi finali di ciascuna delle quattro stagioni viste finora sono anche tra i preferiti in assoluto dagli spettatori).

Infinite citazioni, infiniti riferimenti

Per tutte queste ragioni, mettersi a far l’ennesima lista delle citazioni (oltre a quanto menzionato sopra, si possono tirar fuori E.T, Stand by me, Poltergeist, Carrie, La cosa, Aliens, Gremlins, Ghostbusters, Terminator, Danko, A Nightmare on Elm Street, Hellraiser, Twin Peaks, X-Men, X-Files, Baywatch, Buffy…) risulta esercizio relativamente ozioso: ogni opera è per forza di cose intertestuale, Stranger Things lo è solo in modo più evidente e in fondo non deve a ciò la propria fortuna. Tanto più che, a ben guardare, alcuni dei suoi riferimenti arrivano dagli anni ’90 e pure oltre: i videogiocatori avranno sentito odor di Resident Evil, Silent Hill, Half-Life, The Last of Us…

In effetti, a guardare davvero bene, gli anni ’80 di Stranger Things mica assomigliano troppo ai veri anni ’80… Tutto quel fluo, solo per citare l’elemento più evidente, non era forse tipico degli anni ’90? Quelli di Stranger Things non saranno forse gli anni ’80 come crediamo di ricordarli? O forse c’è qualcosa in più: quelli di Stranger Things potrebbero essere gli anni ’80 come fantasia, una fantasia che trascende sé stessa per diventare mitologia, in un processo non diverso, ancorché cronologicamente molto più prossimo, a quello che ha generato il fantasy dal medievalismo o il western da una visione romanticizzata e per lo più fasulla dell’Ottocento americano. Con Stranger Things gli anni ’80 diventano un genere, e come appartenente a tal genere ci godremo la quinta serie. Anche con attori ormai adulti a interpretare degli adolescenti, sì: non è pure questo qualcosa di molto anni ’80?

È finita l'attesa, torna Stranger Things

Prima Ora 26.11.2025, 18:00