All’inizio degli anni Duemila, le ragazze magiche erano ovunque. Fumetti, serie animate, riviste in edicola, bambole e zaini: adolescenti con poteri soprannaturali incaricate di piegare il destino dell’umanità grazie alla forza combinata dell’amicizia e dell’amore. Quando non agivano da sole, la struttura interna del gruppo era quasi scientifica: la leader testarda, la saggia, la goffa, la cinica, la sensibile. Ognuna codificata da un colore, da un carattere, da un tratto distintivo. Oggi le loro fan sono cresciute e si confrontano con il fantasma del proprio immaginario infantile: la cantante Clara che incide la nuova sigla di Winx Club, la cancellazione di Fate – The Winx Saga da parte di Netflix, le Katseye che per Halloween si travestono da fate, fino a Dazed Korea che trasfigura il gruppo K-pop Illit in eroine scintillanti per la sua copertina.

L’anime majokko

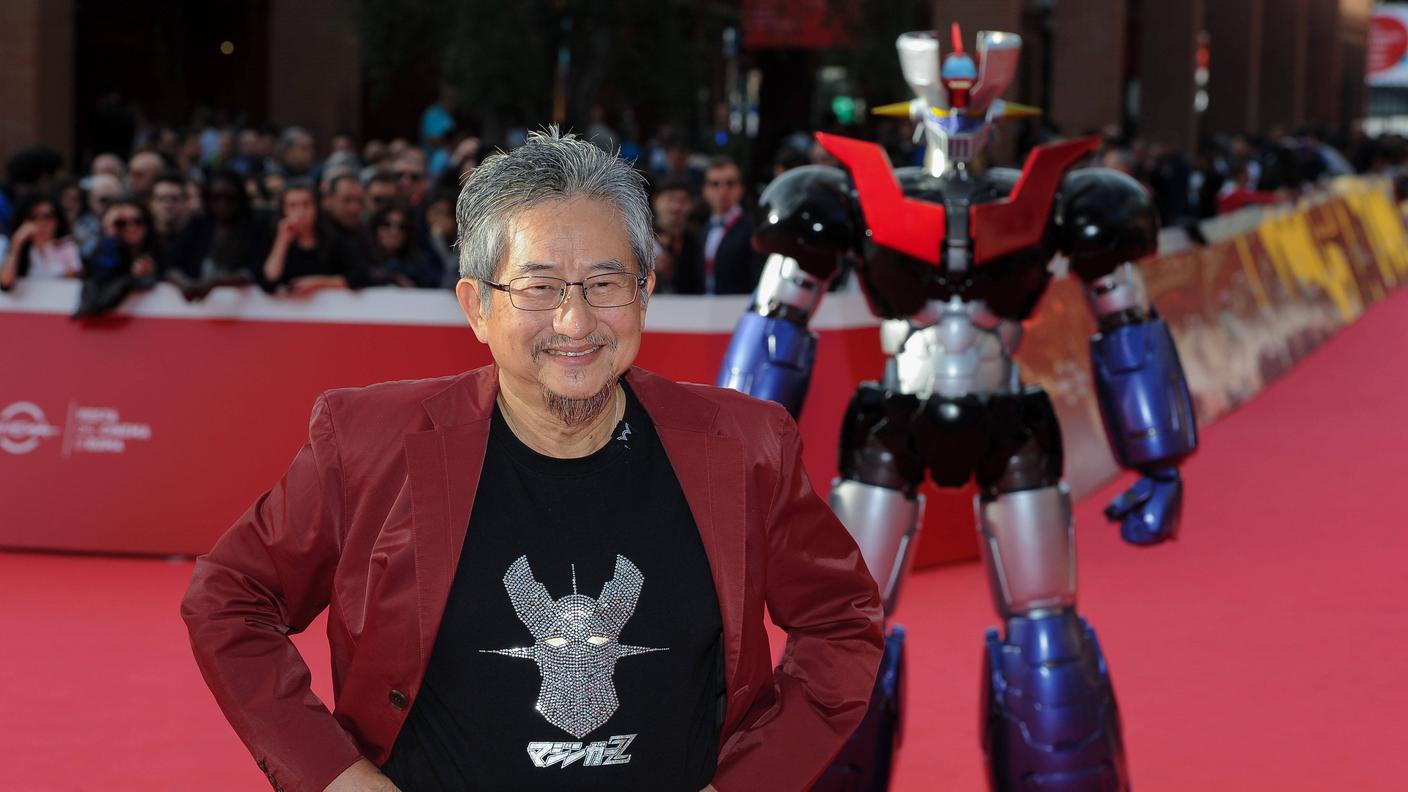

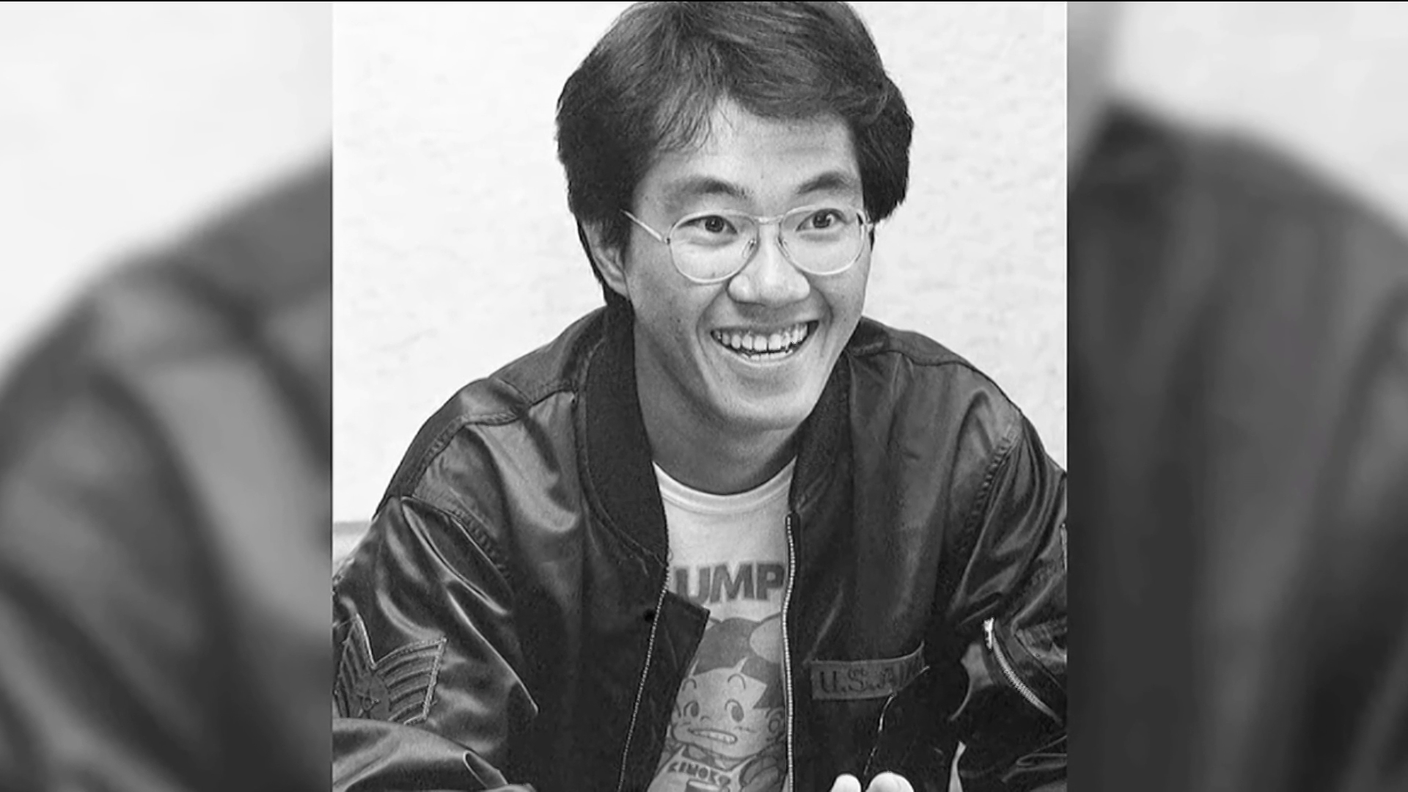

Il termine tecnico è mahō shōjo – “ragazza magica” – e nasce in Giappone negli anni Sessanta con i cosiddetti anime majokko, come Sally la maga (1966), centrati su una singola protagonista con capacità straordinarie. Ma è con Sailor Moon (1992) che la ragazza magica diventa parte di un team. È lì che si consolidano i codici globali del genere – la forza del gruppo, l’amicizia come dispositivo narrativo, l’empowerment femminile – ma anche una maggiore esposizione allo sguardo maschile: il successo planetario porta il genere fuori dall’infanzia e lo rende appetibile anche a un fandom adulto, che accoglie tanto lettrici cresciute con le eroine quanto spettatori attratti da costumi alla moda e pose da idol.

La filiera mahō shōjo italiana

La TV generalista italiana dagli anni Ottanta aveva già fatto da corso accelerato di alfabetizzazione visiva, a colpi di anime pomeridiani e sigle indimenticabili. Nei primi Duemila questo bagaglio incontra un clima culturale favorevole: l’apice del girl power incarnato dalle grandi girl band internazionali come le Spice Girls, il trionfo delle Bratz e My Scene con la loro idea di gruppo identitario che replica quasi letteralmente la grammatica del mahō shōjo: la collettività come dispositivo narrativo e di consumo, in cui ogni personaggio è definito da un’estetica riconoscibile.

Perfino il mondo dei videogiochi si adegua: Final Fantasy X-2 (2003) propone il primo cast interamente femminile della saga, con un sistema di trasformazioni che echeggia apertamente i power-up degli anime.

Disney Italia, cogliendo l’attimo, inaugura un esperimento inedito per l’Europa: in un mercato in cui il fumetto è percepito come territorio maschile e alle ragazze restano confinati i magazine teen, si apre uno spazio ibrido, a metà tra estetica nipponica e sensibilità occidentale.

È qui che attecchisce un micro-genere autoctono, capace non solo di reggere il confronto con i modelli giapponesi, ma anche di essere esportato: W.I.T.C.H. (2001), Winx Club (2004), Angel’s Friends (2007). In parallelo, la narrativa fantasy italiana sperimenta un protagonismo femminile inedito con saghe come Fairy Oak. Titoli che a prima vista sembrano universi separati, ma che spesso condividono firme, editor, e soprattutto l’ecosistema produttivo che — con o senza il marchio Disney — li ha resi possibili.

19.10.2015: Approfondimento, l'incatato mondo delle Winx

RSI Il Quotidiano 19.01.2015, 20:22

L’ibrido manga – Disney

Il segreto dell’ibrido sta nella sua natura di chimera: l’impatto visivo del manga – occhi enormi, corpi affusolati, look trendy – si fonde con i codici morali della Disney. Da un lato, il linguaggio visivo giapponese, con le sue trasformazioni spettacolari; dall’altro, una struttura narrativa che promette un lieto fine privo di traumi.

Questa “positività programmata” si riflette sulla scelta del pubblico di riferimento dichiaratamente giovane ed europeo. A differenza del mahō shōjo, che si intreccia con subculture estetiche che sconfinano l’interesse adolescenziale – idol culture, kawaii o lolita – l’adattamento occidentale depura l’estetica dal suo massimalismo: meno costumi barocchi, più guardaroba da liceali contemporanee, e un’eccentricità ridotta.

Lo stesso vale per le trame: al posto di dilemmi esistenziali o sottotesti queer, c’erano storie di primi amori e gelosie scolastiche, sempre accompagnate da finali rassicuranti per un contenuto sicuro per la TV, ma familiare a chi già guardava anime.

In Giappone, anche quando c’è un lieto fine, il percorso delle eroine passa spesso attraverso passaggi traumatici o scelte dolorose, e non di rado si intreccia con temi adulti come la morte, l’amore o l’identità di genere. Lo mostrano opere centrali come Card Captor Sakura, che introduce relazioni sentimentali oltre l’eteronormatività, o Sailor Moon, dove la dimensione queer convive con il sacrificio eroico delle protagoniste. In Europa, però, la maggior parte di questi contenuti è stata censurata o smussata da tagli e adattamenti. Così, nell’ibrido occidentale, il mahō shōjo diventa soprattutto una pedagogia visiva sull’amicizia e la responsabilità, più che un terreno di esplorazione esistenziale transgenerazionale.

L’eredità

Forse anche per questo la stagione italiana delle ragazze magiche si è chiusa senza eredi. Dopo il picco tra il 2000 e il 2010, con il tramonto delle girl band e l’ascesa dell’individualismo, il fantasy della vicina Penisola non ha più prodotto fenomeni comparabili, e oggi sopravvive soprattutto nei revival nostalgici.

In Oriente, invece, quest’estetica continua a prosperare, intrecciandosi con archetipi americani come le Super Chicche, perché intercetta un concetto tornato centrale: il gruppo femminile come marchio.

Il collettivo non è soltanto una cornice narrativa, ma un dispositivo estetico ed economico che si rinnova continuamente – dagli anime (Pretty Cure) al K-pop (Blackpink, NewJeans, Illit), fino all’universo idol giapponese. Se in Occidente la magia del gruppo si è dissolta nella retorica dell’io, in Oriente rimane una promessa condivisa: un’identità costruita insieme, anche quando è palesemente progettata a tavolino.