Per noi Homo sapiens cresciuti nel mondo industrializzato, ottenere una vernice è un gesto semplice e scontato: basta raggiungere un negozio, che sia esso fisico o online, per ottenere qualsiasi tipo di colore sintetico nella tonalità desiderata. Ma non è sempre stato così.

Armocromia

La consulenza 03.10.2024, 12:50

Contenuto audio

Le origini del colore

La storia della produzione del colore abbraccia tutte le culture e inizia oltre 35 mila anni fa, da quando cioè gli uomini preistorici hanno lasciato traccia del loro passaggio nelle grotte attraverso le prime opere di arte rupestre.

La terra rossa è un'importante fonte di pigmenti

In questo caso, i primi pigmenti utilizzati per la colorazione derivavano da minerali recuperati dalla terra. Fra i casi più celebri c’è la raffigurazione di circa 900 animali nelle grotte di Lascaux, nel villaggio di Montignac, in Francia. Scoperte nel 1940, indagini scientifiche su queste opere hanno permesso di certificare la presenza di terre d’ocra, per il rosso, di ematite, utilizzata per il giallo, insieme e gesso e marna (una roccia sedimentaria composta da argilla e calcare) utilizzati per il bianco, o carbone per il nero. Per altri pigmenti, gli uomini primitivi di Lascaux crearono il fosfato di calcio, ricavato dalla cottura ad alte temperature di ossa animali e mescolato con la calcite.

Pillole di colore

La serie “pillole di colore” della redazione digitale del giardino di Albert cerca di rispondere alle domande più insolite e curiose legate al colore nella nostra quotidianità: a che serve il colore in natura? I colori possono davvero influenzare la nostra mente? E com’è riuscito Homo sapiens a produrli nelle varie epoche? Scopri il contributo video legato a quest’articolo dalla pagina Facebook di RSI Cultura!

Non c’erano solo le pitture rupestri, però: nel Galles meridionale è stato rinvenuto uno scheletro umano pitturato di ocra rossa e risalente a circa 30’000 anni fa. Molto probabilmente si credeva che la pittura rossa, del colore del sangue, contribuisse in qualche modo a mantenere in vita il defunto. Lo scheletro, ribattezzato Dama rossa, ma poi rivelatosi appartenere a un uomo, è una delle più antiche tracce di sepoltura cerimoniale dell’Europa Occidentale.

Ossa del piede sinistro della "Dama rossa", oggi conservate al Museo di Storia Naturale dell'Università di Oxford.

Coloranti e pigmenti

Se con il termine pigmento si fa riferimento a materiali insolubili che, mescolati ad altre sostanze come gesso, uovo o olio, possono essere utilizzati per dipingere o come cosmetici, i cosiddetti coloranti sono invece sostanze che si sciolgono nei liquidi (come l’acqua) e vengono impiegati per tingere tessuti, disegnare su carta o colorare i cibi.

Il colorante più comune è il succo estratto dalle piante: dalla robbia si estraeva un rosso intenso, dallo zafferano molti toni di giallo, mentre dal guado, una pianta tipica del Nord Europa, si estraeva il blu. Un colore, quest’ultimo, non a caso associato ai popoli barbari, che in guerra usavano tingersi il volto di questo colore. Un riferimento cinematografico lo si trova nel volto blu di Mel Gibson nel film Braveheart (1995): un falso storico, in realtà, visto che questa pratica era in uso oltre mille anni prima rispetto all’epoca raccontata nella pellicola, ambientata nel XIII secolo dopo Cristo.

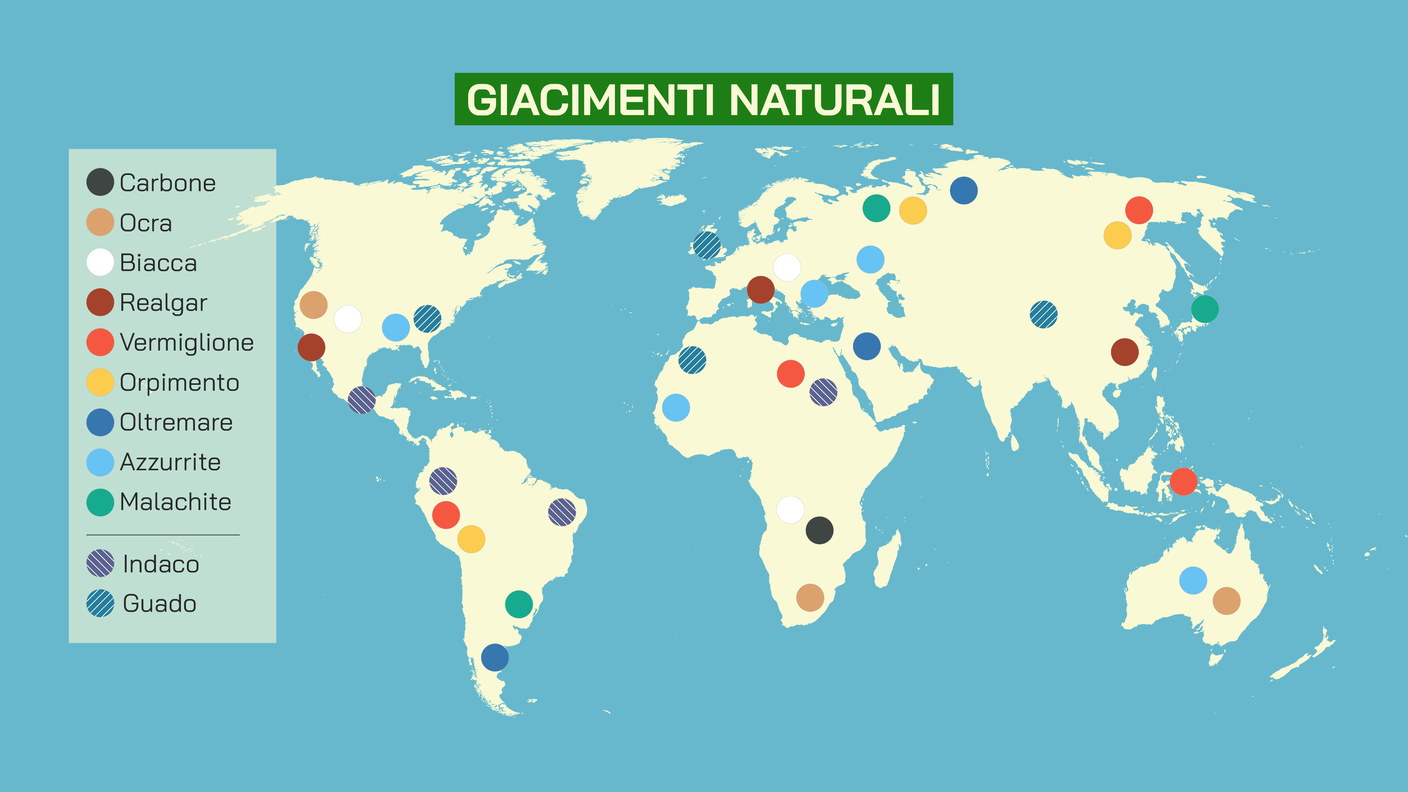

Il fatto che alcune risorse per la produzione dei colori si potessero trovare solo in alcuni luoghi ha contribuito a caratterizzare geograficamente il loro impiego. Ad esempio, non è un caso che nelle vetrate romaniche di area tedesca si incontrino ancora oggi tonalità tendenti al verde e al giallo, mentre in Francia prevalgano il blu e il rosso: è la disponibilità di determinate sostanze e materie prime sul territorio a comporre la tavolozza di artisti di ogni epoca.

La nascita dei primi pigmenti artificiali

L’ingegno umano in passato non si è limitato e recuperare colori da fonti naturali, ma ha man mano immaginato tecniche per produrre pigmenti creati per mano dell’uomo, e più un colore era difficile da ottenere, più il suo prezzo aumentava.

Il primo pigmento sintetico risale a cinque millenni fa, e fu un blu derivato da carbonato di calcio, rame e sabbia del deserto riscaldati a novecento gradi e ridotti in polvere: è il cosiddetto blu egizio, che fu impiegato in tutto il bacino del Mediterraneo, inclusa Pompei, dove di recente è stato scoperto uno spazio dedicato ad attività rituali nell’area centrale della città antica.

Il sacrario rinvenuto nel 2024 a Pompei

Gli artigiani chimici ante litteram che si occupavano della produzione dei colori dovevano fare i conti con parecchie insidie, tra sostanze maleodoranti, come le urine, utilizzate talvolta per fissare i colori, o, peggio ancora, sostanze tossiche, come la biacca (o bianco di piombo): impiegata come pittura bianca nella Roma imperiale e persino come cosmetico, venne abbandonata nell’800 perché si scoprì essere velenosa, e oggi la sua vendita è proibita in quasi tutto il mondo.

Ricreato dopo 5’000 anni il blu egizio

Setteventi 09.06.2025, 07:20

Contenuto audio

Colori bestiali

Insieme ai minerali e alle piante, anche gli animali hanno rappresentato un’importante risorsa per la produzione dei colori, e in parte lo sono ancora oggi. Un esempio è quello del rosso ricavato dalla cocciniglia, un insetto parassita dei cactus, dall’aspetto biancastro e lanoso. Il pigmento colorato viene recuperato in particolare dalle femmine gravide, che vengono lasciate essiccare al sole e macinate per ottenere una polvere da cui poi, con un trattamento a base di acqua calda, viene recuperata la molecola colorata: l’acido carminico.

Degli esemplari femmine di cocciniglia, della specie Dactylopius

Questa pratica di estrazione è stata utilizzata per secoli, e ancora oggi è in uso per la creazione del colorante alimentare E120, impiegato per la colorazione di rossetti, succhi di frutta e orsetti gommosi. Persino il più celebre degli aperitivi italiani, il Campari, alla sua nascita nel 1860 veniva colorato grazie al rosso cocciniglia. Da qualche decennio, la crescente sensibilità dei consumatori nei confronti dei prodotti di derivazione animale ha spinto l’industria a rimpiazzare il colorante E120 con altri coloranti artificiali creati in laboratorio. E le cocciniglie ringraziano: creare un chilogrammi di colorante può richiedere fino a 100’000 insetti, secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).

Campari: l'aperitivo rosso per eccellenza

RSI Cuochi d'artificio 14.12.2015, 14:46

Esistono anche esempi ben più macabri di derivazione… umana. Sì, avete capito bene! Si chiama carnemonìa, ed è un pigmento derivato dalla riduzione in polvere di mummie egizie per ottenere una tinta di colore nero. Il “nero di mummia” venne utilizzato per secoli, e fu persino elogiato dal pittore cinquecentesco Tintoretto, che pagava a peso d’oro questa sostanza, convinto di rendere così immortali le sue opere d’arte. Questa polvere venne persino venduta come farmaco, da ingerire o annusare.

Colori dell’altro mondo

Fra i pigmenti che hanno attraversato le epoche e i luoghi c’è il blu oltremare. La sua difficile reperibilità e le complesse tecniche di produzione l’hanno reso uno fra i colori più ambiti tra i pittori rinascimentali: non è un caso che chi commissionava le opere agli artisti imponeva spesso un suo utilizzo, perché simbolo di ricchezza e potere. Un esempio del suo impiego lo si può osservare nella Cappella Sistina affrescata da Michelangelo. L’importanza di questo colore ha portato a un suo utilizzo anche nella colorazione del manto della Madonna, che fino al Quattrocento era rappresentato esclusivamente di colore scuro, a raffigurare il lutto per la perdita del figlio. A cosa dobbiamo tanto clamore attorno a questa tonalità?

Cappella Sistina, Città del Vaticano

Il blu oltremare sin dall’antichità viene prodotto utilizzando il lapislazzulo, pietra preziosa proveniente dal Medioriente (da qui il nome: “oltremare”), e il suo costo era paragonabile a quello dell’oro. In natura, è mischiato con altri materiali, e, una volta isolato, viene macinato e mescolato a olio, cera, resina. La sostanza derivata viene poi impastata e risciacquata a più riprese, fino ad ottenere una polvere azzurro brillante. Per fare un paragone, nel Rinascimento la differenza di prezzo tra il nerofumo, ricavato dal carbone, e l’oltremare, ricavato dal lapislazzulo, è equiparabile a quella tra una patata e del tartufo bianco.

L’industria dei colori sintetici: verso un ritorno al passato?

Negli ultimi cinquant’anni, l’esplosione dell’industria della chimica di sintesi ha rivoluzionato il mondo dei colori. Dal settore tessile a quello alimentare, passando per il design, oggi i i colori hanno capacità di resistenza straordinarie, grazie anche a tecniche di applicazione e fissaggio sempre più performanti e su larga scala. Con un inconveniente: i pigmenti sintetici possono in alcuni casi essere dannosi per l’ambiente e per la salute umana.

È notizia recente che negli Stati Uniti l’amministrazione di Donald Trump ha deciso di dichiarare guerra ai coloranti sintetici a base di petrolio presenti in migliaia di prodotti alimentari, dagli snack alle bevande, dalle caramelle ai cereali. La decisione di sostituire questi coloranti dannosi per l’uomo con delle alternative naturali, è l’ultimo capitolo di una nuova sensibilità da parte della politica e, forse, dell’industria, verso una produzione dei colori più responsabile, fondata su risorse più naturali e sostenibili.

https://rsi.cue.rsi.ch/food/extra/ambiente/Additivi-alimentari-facciamo-chiarezza--1911027.html

Fra i filoni di ricerca più interessanti, c’è il recupero di molecole naturali da fonti vegetali rinnovabili, come pomodori, uva o microalghe. Per evitare l’uso di solventi chimici, si testano tecnologie come ultrasuoni o microonde. Uno dei settori in rapido sviluppo è quello dei nano-coloranti, che seguono il principio presente in natura sulle ali delle farfalle, dove non si trovano pigmenti, ma nano-particelle che a seconda della dimensione forniscono una colorazione differente.

Insomma, ancora una volta la natura e i nostri antenati sembrano fornirci gli strumenti per un ritorno a soluzioni più in sintonia con l’ambiente e la nostra salute.