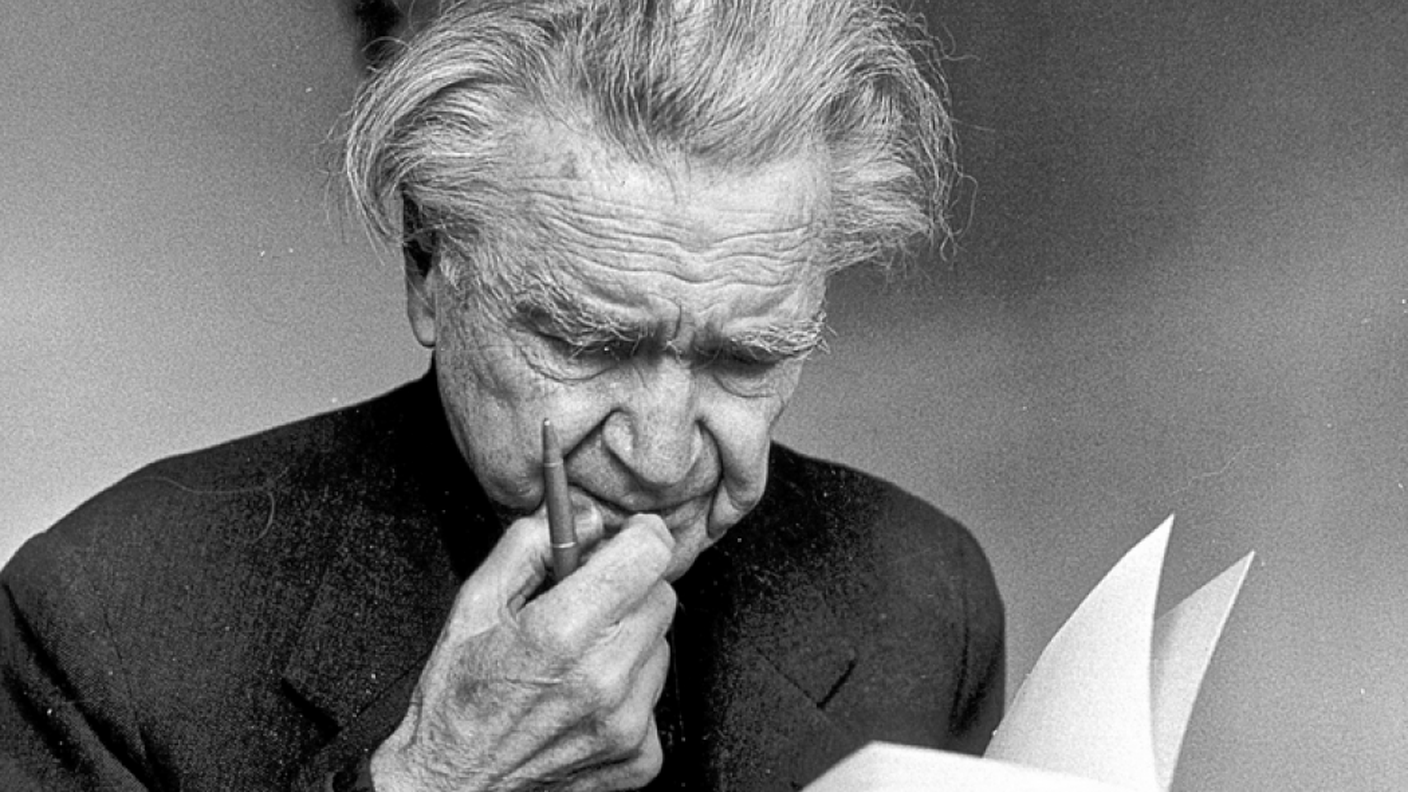

“La liberazione, se realmente ci sta a cuore, deve procedere da noi stessi: a nulla serve cercarla altrove, in un sistema già fatto o in qualche dottrina orientale”.

Per chi, come Emile Cioran, ritiene che troppi contemporanei abbiano “l’India facile”, ovvero perseguano una “liberazione spirituale”, o una “salvezza dell’anima”, o peggio ancora una “vita all’insegna dell’assoluto”, in dispregio all’evidenza che “nulla è più contrario alle nostre abitudini che l’apprendistato della passività”, la moda tanto diffusa in Occidente di mirare all’Oriente deve evidentemente apparire come una sorta di scorciatoia dalla responsabilità di procedere da noi stessi e di rifiutarci alle maschere.

È il nucleo di uno dei suoi indiscussi capolavori di speculazione nichilistica, La tentazione di esistere, che non a caso contrappone alla “finzione” dell’intellettualismo e del moralismo libresco – così tipici di un mondo ormai arreso alla recita dell’io, più che alla sua indagine disincantata – quella che potremmo chiamare l’autenticità del primitivo.

Scrive Cioran a questo proposito: “Non tutto è perduto: restano i barbari. Da dove emergeranno? Non importa. Per il momento, ricordiamoci che presto si metteranno in marcia, e che, pur preparandosi a festeggiare la nostra rovina, meditano sui mezzi per risanarci, per porre termine al nostro raziocinare e ai nostri sproloqui”. Aggiungendo emblematicamente, quasi a prefigurare il senso più estremo del grande processo migratorio in corso: “Nell’umiliarci, nel calpestarci, ci conferiranno energia sufficiente per aiutarci a morire, o a rinascere”.

In questa contrapposizione – da una parte l’Oriente come modello astratto, dall’altra la concretezza carnale, vissuta, primordiale, della barbarie proveniente del Meridione del mondo – Cioran delinea così il grande male dell’Occidente: essersi rivestito di maschere (a partire da quella esotica e asiatica) per negarsi al confronto con l’immediatezza dell’esistenza, ovvero con quella coincidenza tra spirito e azione che è a fondamento, se proprio dobbiamo darvi un nome, della verità.

Ecco allora, fin dalle prime pagine del saggio, la sua dichiarazione d’intenti: tra un mondo prono all’“eresia di Hegel” secondo cui “l’assoluto evolve”, cioè sarebbe un orizzonte posto al termine di un cammino di iniziazione e di teleologia positiva, e la rinuncia bruta e concreta che un mendicante incarna con la propria vita, Cioran sceglie la seconda: ovvero, in un continente di “impostori” e di “frodatori”, chi “almeno non mente”. Giacché “la sua dottrina, se ne ha una, il mendicante la incarna; il lavoro, non lo ama e lo dimostra; e non desiderando possedere nulla, coltiva la propria spoliazione, condizione della propria libertà. Il suo pensiero si evolve nel suo essere e il suo essere nel suo pensiero”.

Sono notazioni cruciali, poiché oltre a ridimensionare il mito hegeliano di un tempo destinato al meglio, oltre a riportare nell’orbita del presente e della Storia vissuta la nostra “idolatria del divenire”, ci riconsegnano a quella coincidenza tra pensiero e azione che sono appunto, in un certo senso, la cifra del barbaro. A cui, come per il mendicante cioraniano, la “pretesa all’universale” è semplicemente un’insensatezza, giacché “la sfera della coscienza si restringe nell’azione e chi agisce non può pretendere all’universale”.

Mannaie, dunque, le teorie “negatrici” di Cioran, che si abbattono su sterminate praterie di “anime belle” ma fasulle; mannaie che finiscono per fare tabula rasa di gran parte della nostra vanitas, che se è vanitas di assoluto lo è, appunto, fuori dalla sfera del vissuto e nella semplice e deteriore esaltazione del pensiero a sé. Ma soprattutto mannaie che non lasciano scampo ai nostri alibi. Chi crede, scansando Cioran, che la “maschera del liberato” possa risparmiarci la fatica di una salvezza reale o di una rassegnazione alla sua assenza, non fa in effetti i conti con la verità, ma semmai e soltanto con la sua contraffazione opportunistica. E accorgerci che in tanti secoli di astrattismo, di speculazione libresca, di egocentrismo culturalistico, abbiamo perduto per strada la nostra autenticità primordiale, la nostra autenticità di primitivi, se è fortificante ed educativo, addolora, nondimeno, senza requie.

Ma così va preso Cioran, il meno consolatorio degli autori della modernità. O lo si accoglie strappandosi le maschere con il rischio di ritrovarsi nudi al cospetto di se stessi, o le si applica ancora più a fondo sulla nostra coscienza, col rischio tuttavia di saperle maschere e patirne infine la fragilità essenziale.