La lancetta dell’orologio biologico dei vegetali è scattata sull’autunno. I boschi cominciano a trasformarsi in una tavolozza di colori: rossi intensi, gialli dorati, arancioni fiammanti. È il momento del foliage. Un termine suadente che indica lo spettacolo del cambiamento di colore che interessa tutte le piante caducifoglie e il larice fra le conifere.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/Che-belle-d%E2%80%99autunno-sugli-alberi-le-foglie--2313168.html

Il cambiamento di colore delle foglie rende visibile un complesso meccanismo di protezione che permette alle piante di superare il periodo più difficile per loro, nelle zone dove vige il clima temperato: l’inverno. I vegetali, in vista delle temperature sottozero, traslocano ai piani bassi e riparati tutti gli elementi nutritivi che verranno buoni per la ripresa della vegetazione in primavera. Concretamente, le piante smantellano le sostanze utili ancora presenti nelle foglie e le trasferiscono alle radici, in attesa di venir reimmesse nella macchina metabolica del vegetale una volta che le condizioni ambientali diventeranno più favorevoli.

Foglie di acero giapponese (Acer palmatum Thunb.) in autunno

Clorofilla, carotenoidi, antociani e tannini: la chimica del colore

Durante la primavera e l’estate, le foglie sono verdi grazie alla clorofilla, il pigmento che cattura la luce solare per la fotosintesi: un processo centrale della vita vegetale. Grazie alla clorofilla, la fotosintesi permette ai vegetali la produzione di zuccheri che stanno alla base del metabolismo energetico e di quelli dedicati alla fabbricazione della struttura stessa del vegetale. Non dimentichiamo poi, che il prodotto di scarto è l’ossigeno: molecola indispensabile per la (nostra) vita sul pianeta.

https://rsi.cue.rsi.ch/info/scienza-e-tecnologia/Trovato-il-motore-della-fotosintesi-clorofilliana--1816361.html

Tuttavia, la clorofilla è fragile e richiede molta energia per essere mantenuta. Quando le giornate si accorciano e le temperature calano, le piante decidono di degradare la clorofilla e riassorbirne le componenti. A quel punto emergono i carotenoidi, pigmenti gialli e arancioni che erano già presenti nella foglia, proprio per supportare l’efficienza della fotosintesi, ma nascosti dal verde dominante. In alcune specie, come gli aceri, nello stesso lasso di tempo, si attivano anche gli antociani, pigmenti rossi e violacei prodotti ex novo. La loro funzione è ancora oggetto di studio: potrebbero proteggere la foglia dall’invecchiamento dovuto all’irradiamento solare o scoraggiare gli insetti erbivori. Le foglie di molte specie, poi, prendono una dominante marrone, perché diventano visibili anche i tannini, presenti nelle piante tutto l’anno per proteggerle dagli attacchi di insetti e funghi, per esempio.

I carotenoidi contenuti nelle foglie diventano visibili d'autunno e fanno rima con il giallo di alcuni container trasportati lungo la linea del Bernina

Il ruolo del clima: luce, freddo e secchezza

Le condizioni del tempo giocano un ruolo cruciale. Le temperature fresche ma non gelide favoriscono la produzione di antociani, mentre un autunno secco e soleggiato intensifica i colori. Al contrario, piogge abbondanti o gelate precoci possono spegnere lo spettacolo del foliage prima del tempo. Anche la durata del giorno è fondamentale: le piante percepiscono il cambiamento della luce attraverso fotorecettori che regolano l’attività genetica. Questo meccanismo è simile a un orologio biologico, che scandisce le stagioni e prepara la pianta alla dormienza invernale.

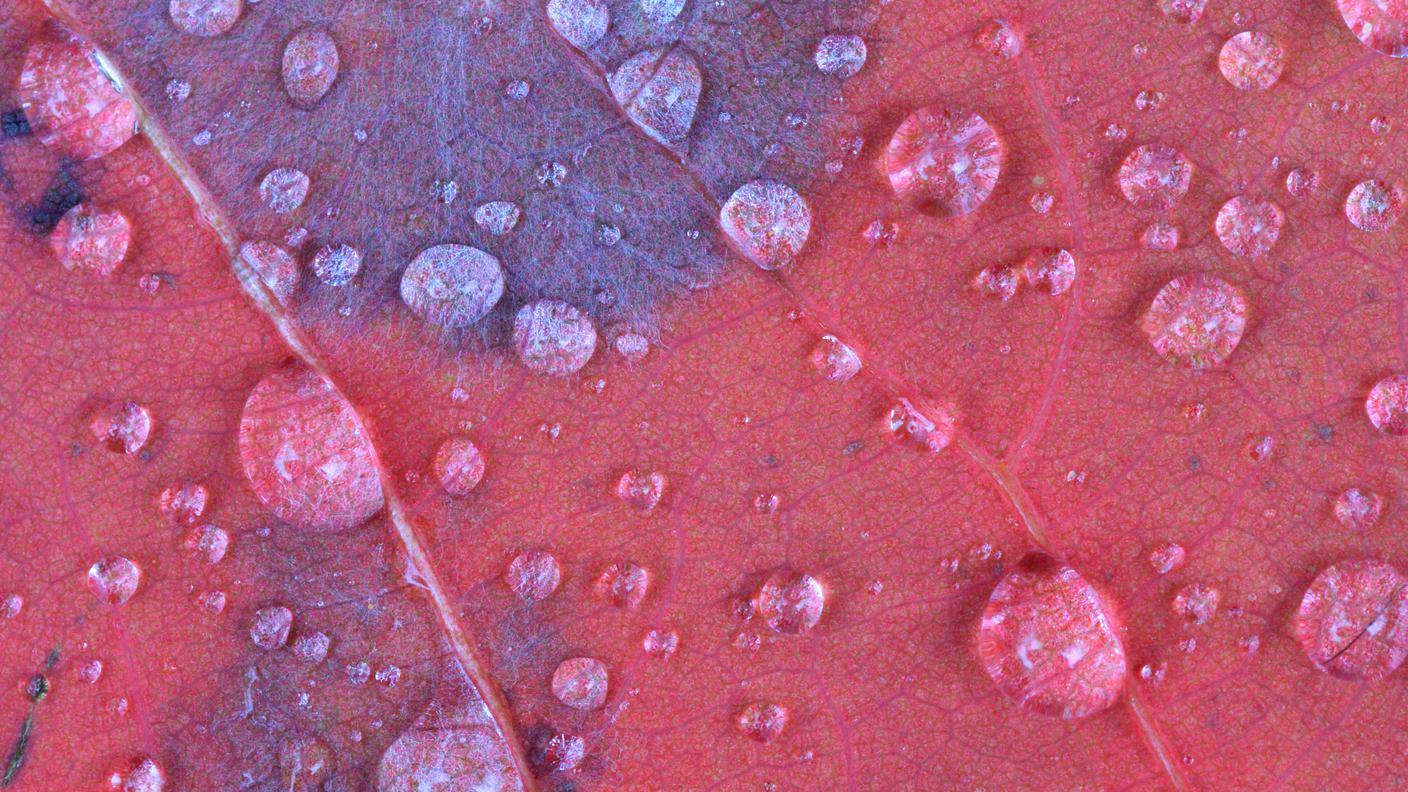

Gocce di pioggia su foglia di acero riccio. La pioggia persistente può spegnere lo spettacolo del foliage

L’orologio interno delle piante

Le piante non hanno occhi né cervello, ma possiedono un sofisticato sistema di percezione del tempo. Il loro orologio circadiano regola i ritmi quotidiani, mentre un orologio stagionale più lento risponde alla variazione del fotoperiodo (la durata del giorno rispetto alla notte). Questo sistema permette alla pianta di “sapere” quando è il momento di chiudere la stagione vegetativa. Il segnale di stop arriva da ormoni, fitormoni prodotti dalla pianta stessa, come l’acido abscissico. L’acido abscissico, fra le altre azioni, induce la formazione di uno strato di separazione alla base della foglia. Quando questo strato è completo, la foglia cade, lasciando l’albero pronto per affrontare l’inverno.

Il linguaggio silenzioso tra pianta e ambiente genera bellezza

Il foliage non è solo un insieme di reazioni biochimiche, ma un dialogo tra la pianta e il suo ambiente. Ogni specie ha un proprio calendario, ogni foglia una propria storia. Alcuni alberi cambiano colore prima di altri, alcuni lo fanno in modo più spettacolare. È un fenomeno che riflette la biodiversità e l’adattamento evolutivo al clima temperato. In un’epoca di cambiamenti climatici, il foliage è anche un indicatore ecologico. Gli scienziati lo studiano per capire come le piante rispondono a stagioni sempre più imprevedibili. Un autunno troppo caldo può ritardare la colorazione, mentre eventi estremi possono alterare il ciclo di caduta delle foglie. Il foliage è un esempio perfetto di come la bellezza naturale sia il risultato di processi scientifici profondi. Guardare le foglie che cambiano colore significa osservare la chimica, la genetica, la meteorologia e la cronobiologia all’opera. È un invito a rallentare, a osservare, a capire che anche il più semplice gesto della natura – una foglia che cade – è il frutto di un’intelligenza vegetale che sa leggere il tempo.

Serata speciale - Le altre intelligenze

Il giardino di Albert 07.10.2024, 20:50

Se vuoi esplorare il fenomeno del foliage in Svizzera, segui la mappa dei colori di myswitzerland.