Se c’è una caratteristica che dovrebbe avere una ricerca premiata col Nobel è quella di aprire la strada a soluzioni impensabili e “a beneficio dell’umanità”. La scoperta a cui è andato il premio Nobel per la Chimica 2025 ha tutte le carte in regola per trasformare il nostro futuro.

La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il premio Nobel per la chimica 2025 a Susumu Kitagawa (Kyoto University), Richard Robson (University of Melbourne) e Omar M. Yaghi (University of California, Berkeley) “per lo sviluppo dei metal–organic frameworks”, i cosiddetti MOF. C’è chi li ha definiti scherzosamente la borsa magica di Harry Potter. “I MOF sono materiali cristallini costituiti da un reticolo di atomi metallici e molecole organiche che si uniscono come in un grattacielo in miniatura, creando stanze vuote capaci di intrappolare e rilasciare altre molecole, aprendo un orizzonte di tecnologie impensabili: dai filtri che catturano CO₂ ai materiali spugna che raccolgono acqua dall’aria secca del deserto.

Nobel per la chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi

Telegiornale 08.10.2025, 12:30

Alle origini del Nobel

La loro storia inizia negli anni ’70, quando il chimico Richard Robson, un pioniere, nel suo laboratorio didattico di chimica, fece costruire delle strutture formate da sferette di legno forate per simulare gli atomi; osservandole, Robson ebbe un’intuizione: se i fori corrispondono alle possibili connessioni di un atomo, forse è possibile progettare intere strutture, utilizzando le “preferenze” chimiche degli elementi e formando dei cristalli reticolari porosi. Nel 1989 pubblicò sul Journal of the American Chemical Society il primo esempio di questo materiale, una specie di “diamante bucato” costituito da atomi metallici - ioni rame - e molecole organiche a quattro bracci. L’idea era giusta, ma il materiale creato si rompeva facilmente, la sua fragilità lo rendeva inutile.

Tuttavia, anche ciò che sembra inutile non è detto che lo sia davvero. Negli anni ’90 il giapponese Susumu Kitagawa riprende l’idea e nel 1997 riesce a costruire un materiale dall’architettura stabile con canali interni che lasciano passare gas come ossigeno e metano, introducendo l’idea di strutture cristalline “morbide”, capaci di piegarsi e respirare come un polmone.

Ci sono idee che attraversano i continenti e in qualche modo “sono nell’aria”. Negli stessi anni, Omar Yaghi, giunto ragazzino dalla Giordania negli Stati Uniti, sta cercando un modo più razionale per costruire dei materiali, nel 1995 conia il termine metal–organic framework (MOF) e nel 1999 crea un reticolo cubico incredibilmente stabile e spazioso che chiama MOF-5: pochi grammi di questo nuovo materiale, possono contenere all’interno una superficie pari a un campo da calcio. In seguito, dimostrò di poter progettare intere famiglie di MOF, perfezionando quell’ambito della chimica che studia la struttura dei reticoli cristallini, la “chimica reticolare” (reticular chemistry).

Materiali miracolosi, dal cemento all'argilla

Il giardino di Albert 03.12.2023, 18:10

L’applicazione passa anche dalla Svizzera

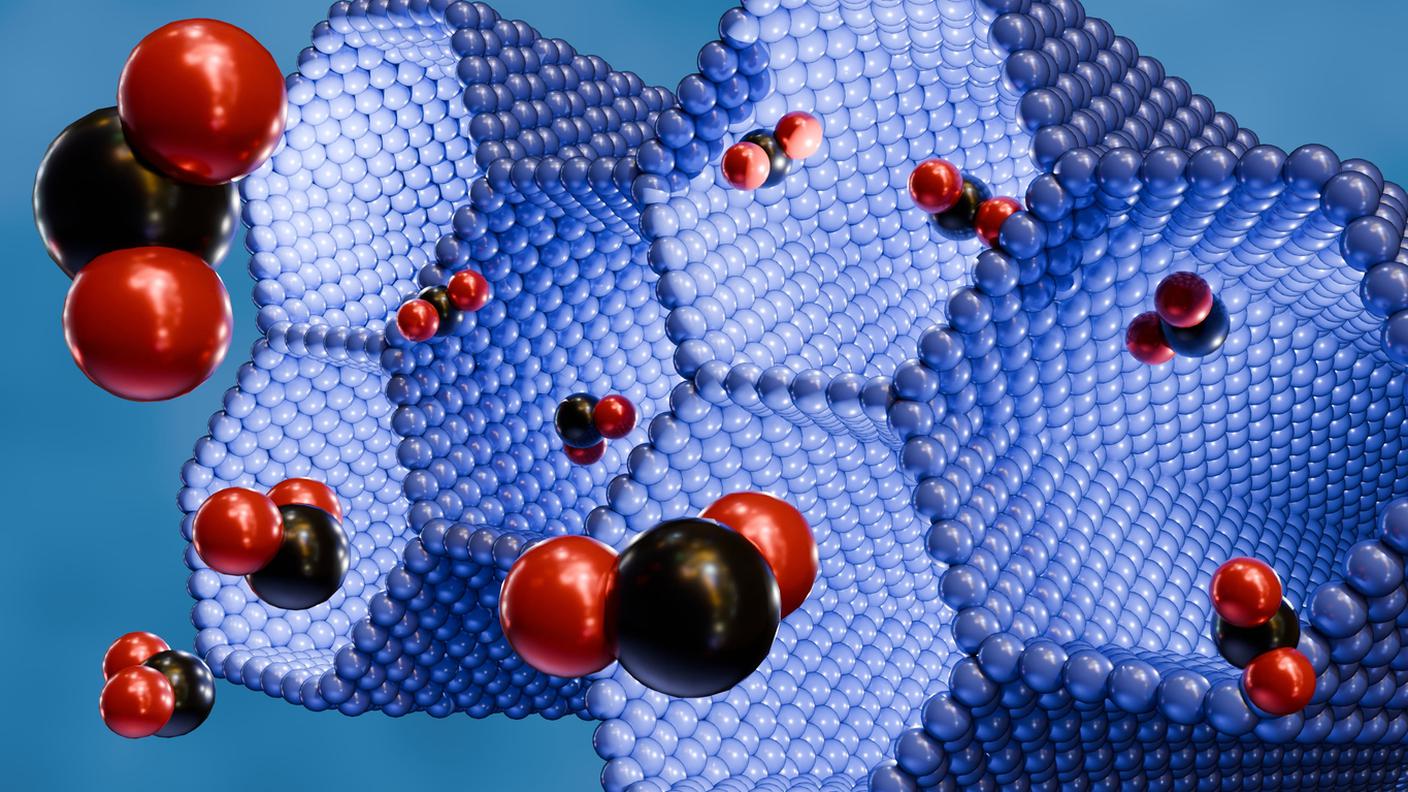

I MOF sono dunque cristalli porosi, architetture molecolari costituite da nodi metallici (ioni) collegati da travi e pilastri, le molecole organiche. Queste strutture creano delle cavità interne di dimensioni gigantesche rispetto alla scala atomica. Sono un po’ come la borsa magica di Hermione in Harry Potter: all’apparenza minuscoli, ma capaci di contenere un mondo intero al loro interno. Hanno una porosità sorprendente, e sono estremamente versatili: modificando il tipo di metallo o di molecola organica, i ricercatori possono creare spazi interni, “stanze”, su misura, capaci di assolvere funzioni diverse, ed è qui che nascono tutte quelle applicazioni pratiche a cui stanno lavorando aziende come novoMOF, spin-off del Paul Scherrer Institute di Zurigo.

Una ricostruzione 3D di Mg-MOF-74: la struttura porosa cilindrica permette un forte legame e assorbimento di CO₂

“La chimica dei MOF - spiega Marco Taddei, co-fondatore e consulente scientifico di novoMOF, oggi professore di chimica all’Università di Pisa - ha saputo stimolare la fantasia dei chimici e questo ha consentito un’espansione molto rapida, la loro architettura molecolare ha permesso di costruire un’infinità di strutture a piacimento, usando come ingredienti tutti gli elementi della tavola periodica, metalli ed elementi organici. In 25 anni sono stati scoperti più di 100’000 diversi MOF, e se ne scoprono di continuo, è sufficiente che una piccola percentuale di questi abbia un interesse applicativo reale per rendersi conto che siamo davanti a qualcosa che non è comparabile con altro”.

Anche in SUPSI si guarda con interesse a questi materiali, spiega Daniela Polino, a capo del laboratorio di scienza dei materiali computazionali dell’Istituto di tecnologia dei materiali e ingegneria meccanica (MEMTi): “Un ambito in cui avranno sempre più importanza è quello legato all’assorbimento della CO₂ dall’aria, indispensabile per affrontare la crisi climatica. La cattura della CO₂, il principale gas serra, è difficile perché la concentrazione di questo gas nell’aria è comunque bassa e servono filtri con materiali molto porosi, come i MOF.”

https://rsi.cue.rsi.ch/info/svizzera/La-sfida-per-il-clima-rispedire-la-CO2-al-mittente--1815242.html

Uno sguardo al futuro

“C’è molto lavoro anche nel capire come usarli per assorbire acqua dall’aria – continua Marco Taddei - per il contrasto alla siccità e alla sete che interessa tanti Stati, ma anche per l’utilizzo nel condizionamento dell’aria o all’interno di pompe di calore, senza considerare gli usi nell’ambito della chimica farmaceutica, in dispositivi elettrochimici per lo stoccaggio di energia, o nei processi di decontaminazione delle acque reflue dai famosi PFAS, o da metalli velenosi, come cadmio e mercurio, sono tante le possibilità e grazie a questo premio Nobel vedremo ulteriori sviluppi.”

Saranno dunque i materiali del XXI secolo? Ancora una volta il Nobel va a una scoperta con importanti ricadute tecnologiche e che ci proietta nel futuro. Dalla pittura “blu di Prussia” del Settecento ai MOF di oggi, la chimica ha imparato a costruire materiali porosi sempre più sofisticati, ed è facile prevedere che i MOF saranno il materiale del XXI secolo: versatili, personalizzabili, capaci di affrontare le grandi sfide globali, dall’energia alla sostenibilità ambientale.

I tre premiati

Richard Robson (1937, Glusburn, UK), professore emerito a Melbourne, è il “pioniere visionario” che ha osato costruire diamanti vuoti.

Susumu Kitagawa (1951, Kyoto), professore a Kyoto University, è il filosofo della chimica che ha trasformato fragilità in utilità, aprendo la via ai MOF flessibili.

Omar M. Yaghi (1965, Amman), oggi alla Berkeley, è il maestro della “chimica reticolare”, capace di trasformare l’idea in una vera e propria piattaforma tecnologica.