Oggi, 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni concrete contro la violenza di genere. La data non è casuale: commemora l’assassinio delle sorelle Mirabal — Patria, Minerva e María Teresa — attiviste politiche della Repubblica Dominicana, brutalmente uccise nel 1960 dal regime del dittatore Rafael Trujillo.

Se qualcosa resta nel tabù – non si nomina, non si definisce – è difficile che ci si possa ribellare. È a questo che servono i libri, non di rado: nominare l’innominabile, spezzare un silenzio omertoso.

Lasciando da parte saggistica e distopie, con la consapevolezza dell’impossibilità di essere esaustivi, qual è la storia della letteratura sulla violenza di genere?

Il mito greco è mitologia dello stupro. Normalizzato e raccontato come la base del rapporto tra i generi, a partire dal violentatore più famoso di tutti: il re degli dei, Zeus. Il Padre. Funzionale all’instaurazione del patriarcato, non sorprende che una società con queste radici sia la stessa ad aver fatto ritirare a Freud le sue tesi sul grande sommerso di violenze sessuali sui più piccoli. Sommerso che emerge prepotentemente oggi. Ma a questo, arriveremo più avanti.

Ratto di Europa, Tiziano, 1560

Alla faccia di chi vorrebbe stabilire una subalternità tra la grande letteratura e i libri che parlano di violenza di genere: i classici sono pieni di stupri, femminicidi e ragionamenti talvolta anche molto avanzati sull’argomento. Si pensi al delicatissimo dialogo sullo stupro di guerra tra il protagonista di Per chi suona la campana di Ernest Hemingway e una giovane donna violentata; la sindrome post-traumatica di lei è così verosimile che fa pensare che lo scrittore abbia davvero parlato con una persona cui era successo, e ne abbia riportato fedelmente le parole.

Non analizzata ma raccontata, la violenza coniugale e la sua normalizzazione da parte di John Steinbeck in Furore: Ma’ sostiene che se Pa’ la picchia, allora non si è ancora arreso, si sfoga, e questo le va bene. Raccontare l’intersezione tra classe e genere venne naturale allo scrittore: bastava riportare ciò che vedeva.

Ne L’esclusa, Luigi Pirandello precorreva addirittura i tempi; nel romanzo una maestra subiva una campagna diffamatoria sulla base di un presunto adulterio, e perdeva il lavoro. L’eco profetica di casi di cronaca su insegnanti licenziate dopo aver subito condivisione non consensuale di materiale intimo non può non colpire.

Se vogliamo entrare nella mente di un femminicida (il protagonista del romanzo finirà infatti per uccidere la moglie) niente è meglio di Sonata a Kreutzer di Lev Tolstoj. L’interpretazione sessista dello stesso Tolstoj è evidente dalla lettura dei suoi diari e dalla sua post-fazione al libro, ma il racconto dei pensieri dell’assassino è (forse proprio per questo) fedelissimo a quanto emerge dallo studio psicologico di quelli veri, di femminicidi.

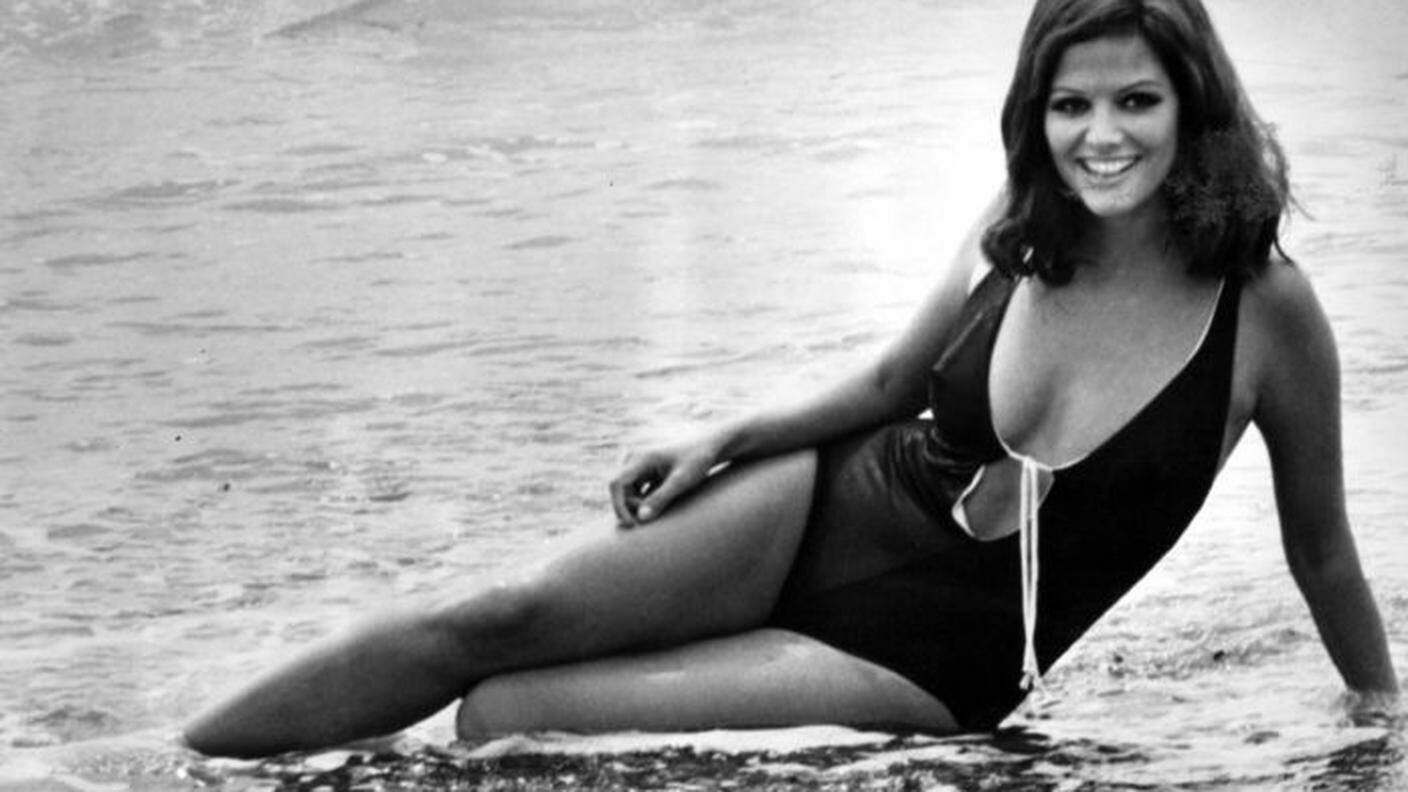

Diversa la questione dello stupro. La definizione dello stesso è un regalo della letteratura odierna, a fronte del misto tra tabù e normalizzazione che caratterizzava il passato. Non che non appaia nei classici: si pensi a La ciociara di Alberto Moravia, ad esempio. Ma lì non era definito: ne La ciociara la madre riceve una botta sul capo e sviene, così la violenza nei confronti della figlia non è raccontata, non sappiamo cosa sia questo fatto che chiamiamo stupro. Non ci sono le parole per dirlo. Ci sono però le parole per colpevolizzare la ragazza per il comportamento iper-sessuato che secondo l’autore ne consegue, e il concetto – messo nella bocca della madre – per cui “meglio morta che stuprata”. Tale è il tabù.

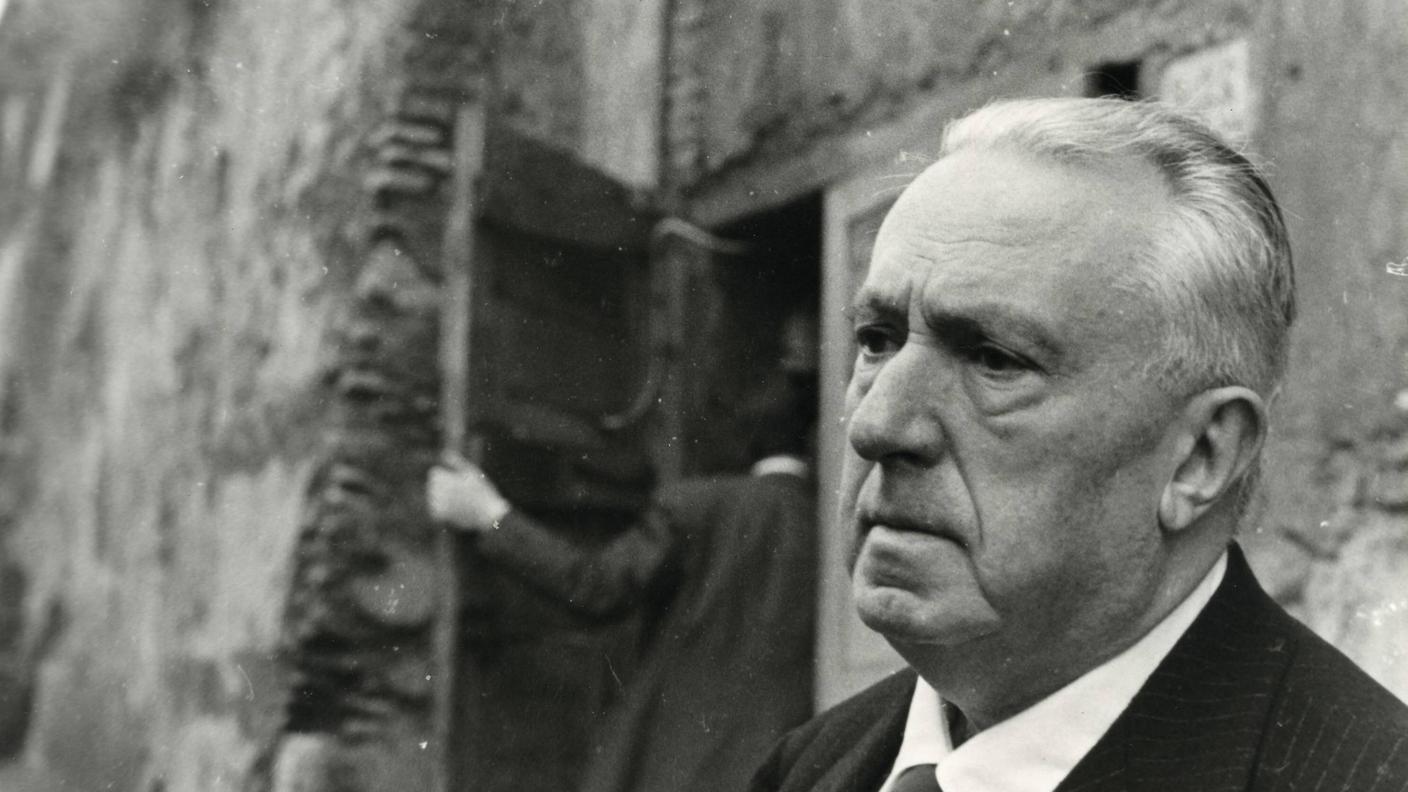

Virginie Despentes, 2016

Sono le scrittrici contemporanee a definire lo stupro. È Virginie Despentes in King Kong Theory, Alice Walker in Il colore viola, Alice Sebold in Lucky, Chanel Miller in Io ho un nome, Shiori Itō in Black box, e con loro molte altre. Tuttavia, se andiamo ad analizzarle una per una, notiamo che nella maggior parte dei casi queste narrazioni non sono rappresentative della maggioranza degli stupri. Perché, pur nella loro innegabile forza narrativa, umana e politica (attuano di fatto una rivoluzione nel mondo delle parole, che stavolta supporta, e non copre, il mondo dei fatti): Virginie Despentes racconta una violenza di gruppo da parte di sconosciuti; Alice Walker parla di pedofilia e incesto; Alice Sebold di uno sconosciuto, un senzatetto; Chanel Miller regala forse il miglior resoconto dell’iter-via crucis che è costretta a seguire chi denuncia nei tribunali statunitensi, e del rapporto coi media, ma anche lei era svenuta – quindi anche qui, non scopriamo cosa sia, nei fatti, uno stupro; Shiori Itō mette una pietra fondamentale nel racconto delle molestie sul lavoro, ma di nuovo non ci racconta la base, l’essenza di cosa voglia dire l’abuso sessuale.

Rispetto ai libri del passato, queste fenomenali autrici spezzano l’omertà. Ma per la lettrice che ha subito una violenza resta complicato riconoscersi: nella maggior parte dei casi (nel mondo reale, fuor di libro) è una persona conosciuta, e tutto avviene nell’ambito di quella che potremmo chiamare - parafrasando Hannah Arendt - la banalità dello stupro.

Una persona rifiuta l’approccio di un’altra persona, e la seconda continua, se ne frega, lo fa lo stesso. Questo è lo stupro. È quello che volevo raccontare nel primo romanzo che ho scritto, X: è stato, nelle piccole possibilità letterarie di una scrittrice agli esordi, il mio tentativo di trovare parole che non c’erano per definire il mio, di stupro. A giudicare dalle centinaia di messaggi che continuo a ricevere da ragazze e donne che si sono sentite viste e validate, la lacuna di parole era tale che perfino io ho avuto una mia utilità.

Uscendo dalla veste autobiografica, che in realtà mi sta stretta, torniamo all’analisi della letteratura sulla violenza di genere. Tra i fondamentali: Una donna, di Sibilla Aleramo. Siamo a inizio Novecento, l’autrice parte da sé e racconta gli abusi in famiglia (sia quella d’origine, sia quella formata in seguito). Precorre i tempi per onestà. Le lettrici si rivedono.

Vanessa Springora, 2020

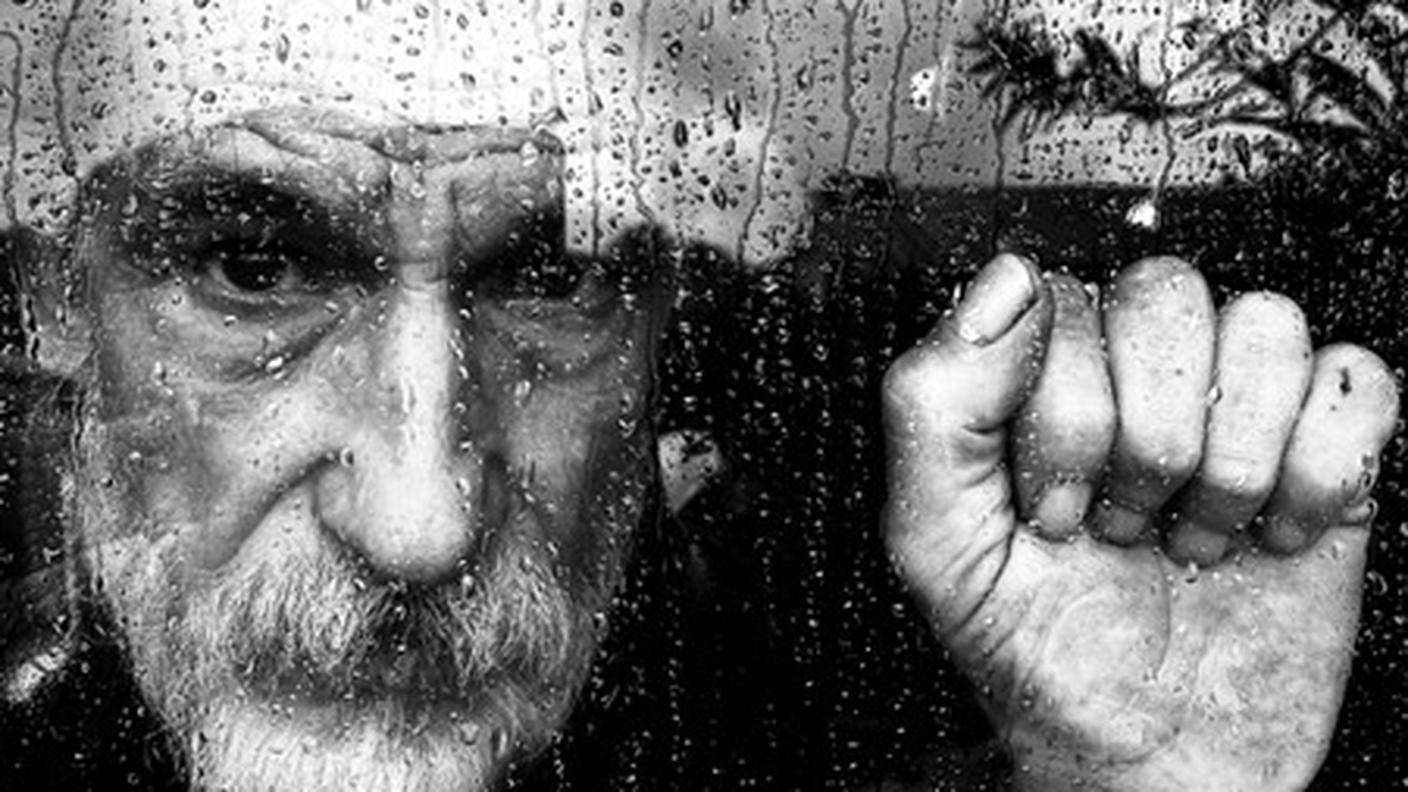

Tra i contemporanei: Il consenso di Vanessa Springora. Racconta gli abusi, quando la scrittrice era minorenne, da parte di Gabriel Matzneff, autore notissimo e potente; un libro per chi sa gestire la complessità dietro alle connivenze, anche materne; per chi ha fame di verità scritte bene.

Nel 2024 ha vinto il premio Strega europeo Neige Sinno con il suo Triste tigre, sul padre pedofilo della protagonista-autrice. L’analisi anche in questo caso insegue una visione sana, che restituisce responsabilità a chi ce l’ha ma non si riduce al bianco e nero, alle semplificazioni.

Chiedimi scusa di Eve Ensler è un altro libro che non va perso, sullo stesso argomento. Necessariamente doloroso.

Ognuno di questi romanzi ha fatto quel che Sigmund Freud non è riuscito a fare, pur provandoci, rispetto al grande rimosso.

Finora ho messo in fila libri occidentali, ma sono innumerevoli i casi di opere che non hanno niente di europeo o statunitense. Si pensi a Pietra di pazienza di Atiq Rahimi: l’afghana immagina un monologo di una moglie che ha sempre taciuto, che racconta tutto al marito in coma; di questa Shahrazād al contrario, non sveleremo il finale, violento e realistico.

Arriviamo a fine 2025: due le tendenze letterarie in corso.

La prima è quella che sintetizzava uno dei pochi panel sulla violenza di genere al Festival internazionale di giornalismo di Perugia 2024: che gli uomini parlino. Che si analizzino, perché il patriarcato non possiamo smantellarcelo da sole – e perché colpisce di fatto anche loro. Ciò detto, tuttavia, l’operazione sembra non di rado un modo astuto di riprendersi un microfono già tenuto in mano per millenni, e non sorprende che sia incoraggiata dal mercato. A ovviare a questo, la buona fede di diversi autori. Quelli mossi da autentica voglia di capire, anche partendo da sé, non mancano.

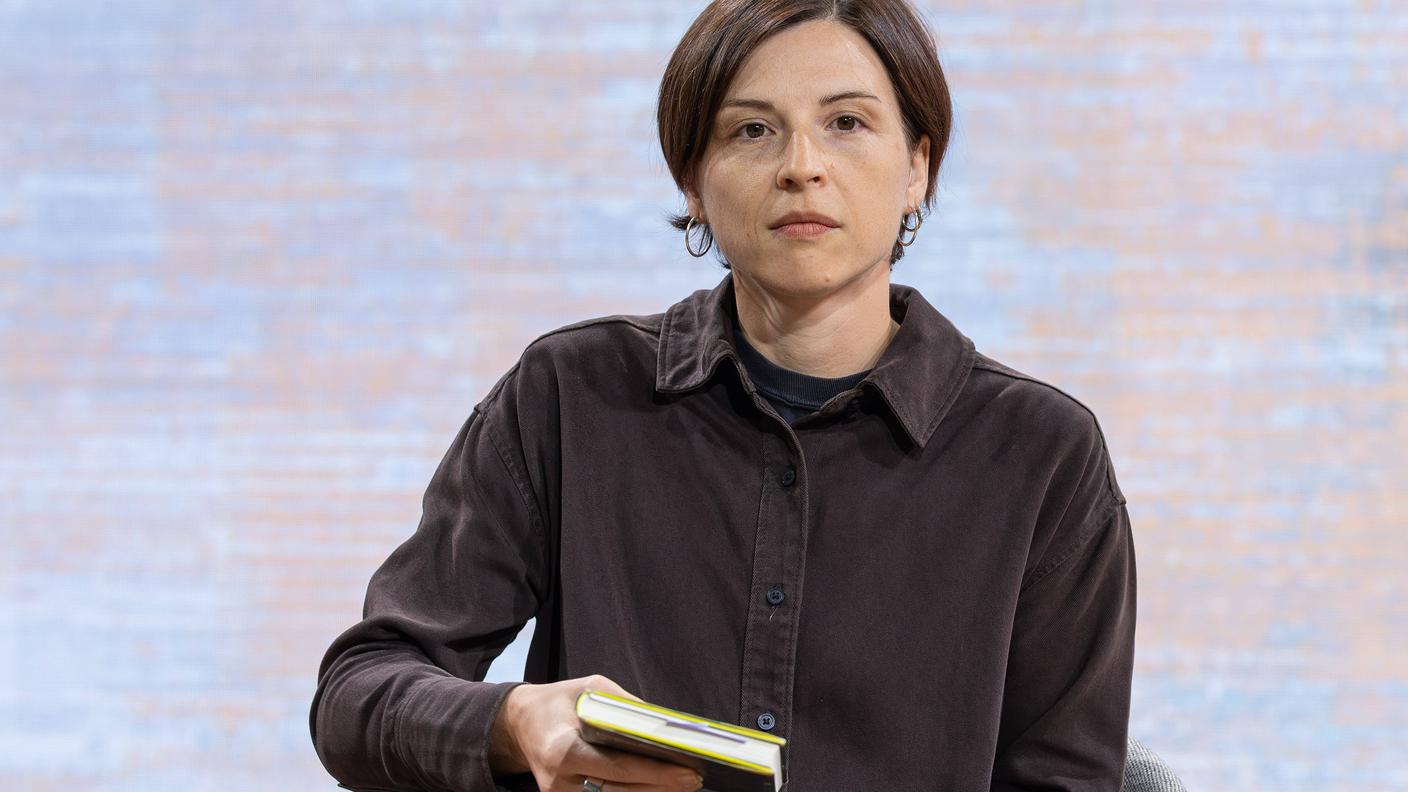

Tra i libri più interessanti in questo alveo citiamo Chav - Solidarietà coatta di D. Hunter: una perla, sulla violenza subita e agita, che interseca classe e genere con onestà e maestria. C’è poi il vincitore dello Strega 2016, Edoardo Albinati, con La scuola cattolica, in cui lo scrittore raccontava un humus culturale classista, sessista e intrinsecamente abusante (quello dietro al massacro del Circeo), senza fare sconti a nessuno, partendo da sé e limitandosi a raccontare, ragionare. Dirompente è stato anche L’anniversario di Andrea Bajani (Premio Strega 2025), che smonta pezzo a pezzo l’istituzione familiare: famiglia, la cellula della nostra società; può una società malata essere basata su una cellula sana? Il patriarcato – che Bajani non ha avuto problemi a nominare – è un padre violento col figlio, mica solo con la madre e la figlia. L’omertà si spezza a partire da qua.

“L’anniversario”

Alice 01.03.2025, 14:35

Contenuto audio

Il secondo filone attuale dei libri sulla violenza di genere resta invece nel solco delle donne che si riprendono la voce. E irrompe nella stanza con potenza inaudita. È questo che ci porta a un’uscita recentissima e non ignorabile: Nobody’s girl, di Virginia Giuffre. L’autrice è morta il 25 aprile 2025 e in molti sostengono che non si sia trattato di suicidio (come del resto Mark Epstein, il fratello di Jeffrey Epstein, sostiene del fratello, tesi corroborata da una perizia sul corpo, compatibile con un omicidio). Nobody’s girl non è alta letteratura, ma fa quello che la letteratura deve fare. È un grido. La storia di Virginia Giuffre fa, da sola, più di Freud un secolo fa: scoperchia un sistema di connivenze che andava da un padre, il suo, ai ricchi e potenti del mondo. Un sistema che proprio in questi giorni è messo in pericolo dal voto sul rilascio degli Epstein’s file. Il suo libro meriterebbe una disamina a parte: per ora basti sapere che è quello che tutte e tutti - adesso, proprio adesso - dovremmo leggere.

La cultura dello stupro

Diderot 10.05.2021, 17:10

Contenuto audio