Diciamolo subito, parlare di salici al plurale è una semplificazione che ci fa comodo. In Europa centrale, meridionale, Alpi comprese, vivono una quarantina di specie di salice. Molte sono estremamente simili fra loro, difficili da identificare, altre hanno una variabilità di forme tale che rende arduo determinare l’appartenenza alla stessa specie di un giovane alberello e di un vecchio albero ad alto fusto. Aggiungiamo ancora che all’interno del genere Salix sp. alcune specie si incrociano facilmente fra loro, dando origine a ibridi con caratteri intermedi difficili da incasellare in una specie o nell’altra. Infine, alcuni salici comuni dalle nostre parti sono stati importati secoli fa e acclimatatisi poi molto bene, come l’iconico salice piangente (Salix babylonica L.) o il vimine (Salix viminalis L.) che produce i vimini alla base dell’intreccio di panieri, stuoie e oggetti vari.

L'intreccio del vimine

Una delle doti più affascinanti dei salici è la loro capacità di adattarsi a terreni difficili, spesso umidi o addirittura inondabili. Le loro radici, estese e ramificate, non solo stabilizzano il suolo, ma sono in grado di assorbire e filtrare sostanze inquinanti. Il vimine, per esempio, citato sopra come fonte di tralci da intrecciare, è anche un campione di accumulo di metalli pesanti, idrocarburi e solventi organici. Ciò lo rende un serio candidato per il risanamento di siti inquinati. Questo processo, noto come fitodepurazione, rende i salici protagonisti in progetti di bonifica ambientale in aree contaminate da attività metallurgiche o da reflui industriali. Piantare salici può contribuire a ridurre l’impatto ecologico degli inquinanti, grazie alla loro capacità di assorbire e metabolizzare composti tossici.

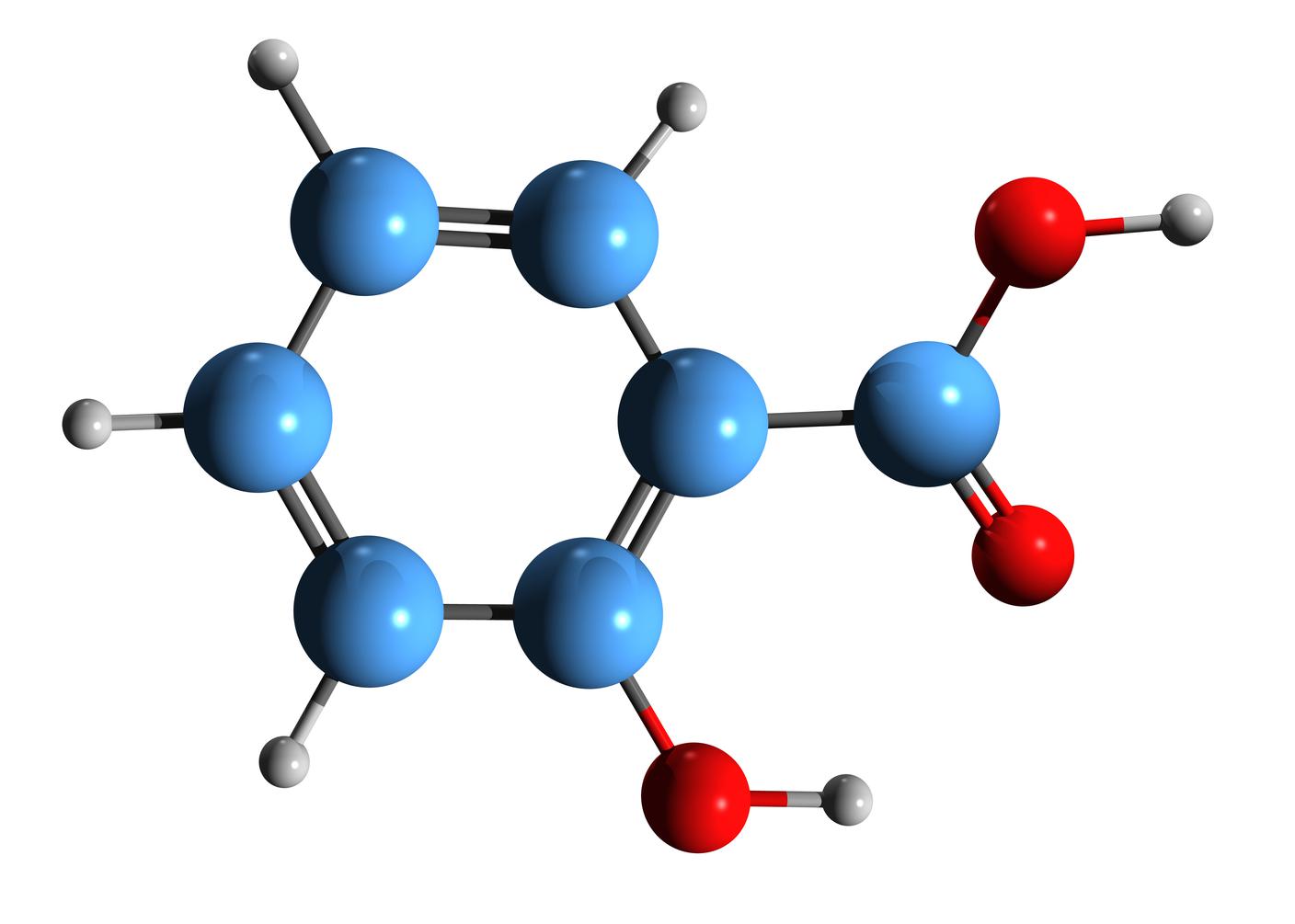

Rappresentazione della molecola di acido salicilico

Farmacia naturale: l’acido salicilico

Il nome “salice” è legato a una delle scoperte più importanti della medicina moderna. Dalla corteccia di salice si estrae l’acido salicilico, precursore dell’aspirina. Già nell’antichità, le popolazioni europee e asiatiche utilizzavano decotti di corteccia per alleviare dolori e febbre. Oggi sappiamo che questa molecola ha proprietà antinfiammatorie, analgesiche e antipiretiche. L’aspirina, sintetizzata per la prima volta nel XIX secolo, ha rivoluzionato la farmacologia, ma le sue radici affondano proprio nei boschi di salici.

I salici si prestano a forme di "architettura vivente"

Architettura vivente e ristrutturazione degli habitat

Un altro aspetto sorprendente è l’uso dei salici nell’architettura vegetale. Grazie alla loro flessibilità e alla capacità di emettere radici dai rami, i salici possono essere intrecciati e modellati per creare strutture viventi: gazebi, tunnel, sculture verdi. Questa pratica, nota come “arboricoltura artistica” o “bioarchitettura”, unisce estetica e sostenibilità, trasformando il paesaggio in un’opera d’arte ecologica. Inoltre, sfruttando le abilità delle piante pioniere, insite in questi vegetali, i salici vengono utilizzati in progetti di ristrutturazione di habitat degradati o nelle opere di ricostruzione degli argini di corsi d’acqua. I salici, infatti, crescono velocemente, sono in grado di colonizzare suoli sterili e trattengono il terreno grazie a un fitto reticolo di radici e radichette che si sviluppa rapidamente. Un’altra caratteristica dei salici utile in questo ambito è quella di moltiplicarsi facilmente per talea: un segmento di ramo cresciuto nell’ultimo anno, se conficcato nel terreno, è in grado di radicare e dare origine a una nuova pianta.

Biodiversità e rifugio

I salici sono anche fondamentali per la biodiversità. Le loro chiome ospitano uccelli, insetti impollinatori e piccoli mammiferi. Le foglie nutrono bruchi e larve, mentre i fiori, ricchi di nettare e polline, offrono cibo agli insetti pronubi. Dalle nostre parti è di particolare importanza la fioritura del salicone (Salix caprea L.). Fiorisce precocemente in primavera offrendo ad api domestiche e a molti altri insetti una fonte di nettare e polline preziosissima in un periodo molto delicato per lo sviluppo delle colonie d’api. I fiori maschili del salicone sono detti anche “gattini” e prima di sbocciare formano dei caratteristici batuffoli argentei sui rami. Per questa ragione le fronde di salicone sono tagliate e utilizzate come decorazione floreale. Se la raccolta delle fronde viene eseguita in ambiente naturale, priva gli insetti del prezioso nutrimento. Infine, in riva ai fiumi, i grossi salici creano microhabitat importanti. Infatti, le loro possenti radici sbucano nell’ambiente subacqueo originando un dedalo di nascondigli utili per la microfauna e ... per i loro predatori: i pesci.

Fiori maschili di salicone (Salix caprea L.)

I salici sono piante che purificano, proteggono, curano e ispirano. La loro versatilità li rende protagonisti in ambiti che spaziano dalla medicina alla bioingegneria, dall’arte alla conservazione ambientale. Guardare un salice non è solo un’esperienza estetica: è un invito a scoprire la sorprendente intelligenza che si cela nella sua natura e a riconoscere il valore delle soluzioni che essa ci offre.