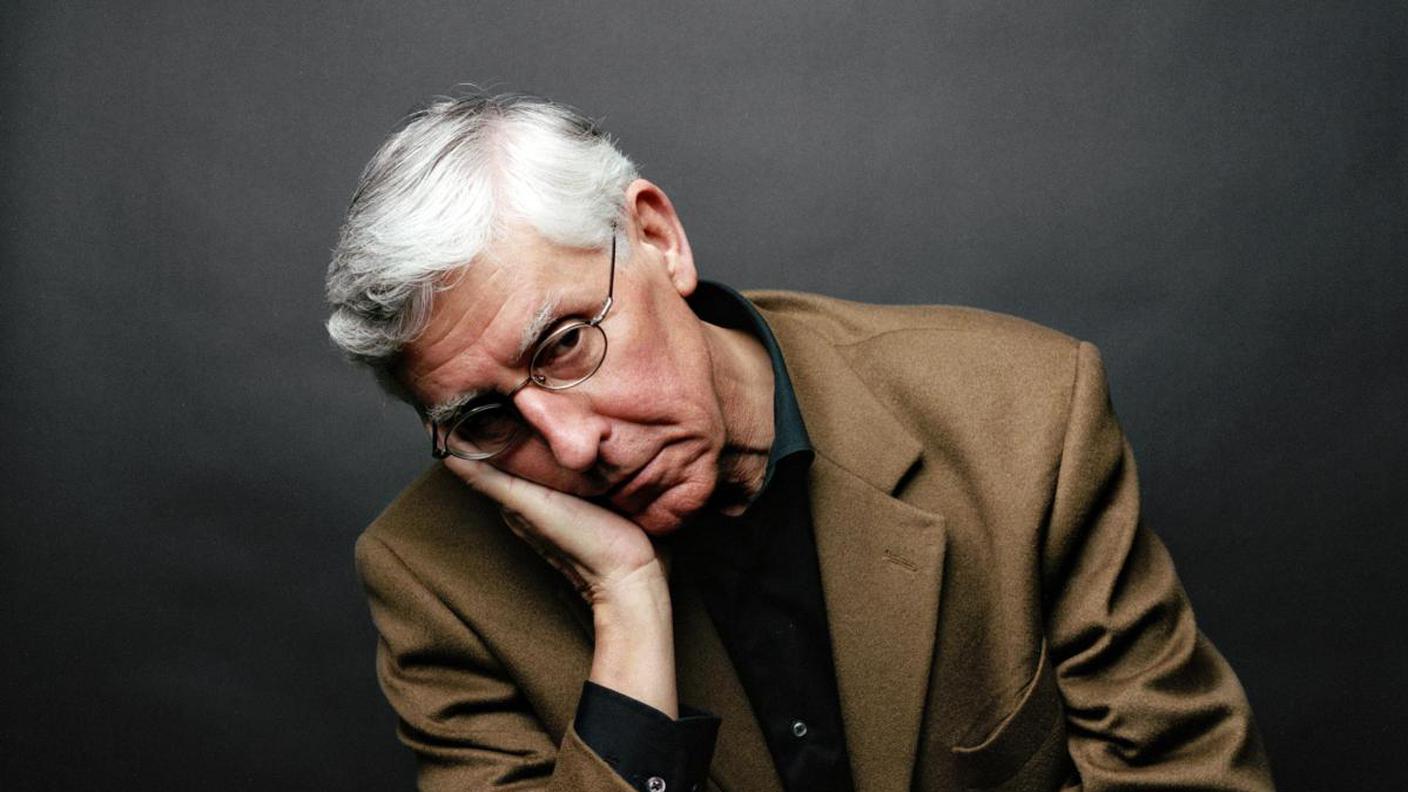

Il rapporto tra letteratura, politica e società è da sempre una costante della cosiddetta Seelengeschichte, la “storia spirituale” della Svizzera. Peter von Matt ha dedicato un’intera vita allo studio di questo rapporto, affrontato e sviscerato nei tanti anni di insegnamento all’Università di Zurigo, in molti saggi, in numerose curatele e non da ultimo in due volumi che in un prossimo futuro diventeranno due strumenti fondamentali per inquadrare nella giusta prospettiva i tratti peculiari della letteratura elvetica, dai classici ai contemporanei, passando per i cosiddetti “patrioti critici” (la definizione è dello stesso von Matt) della seconda metà del Novecento.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Peter-von-Matt-il-Signore-della-letteratura-Svizzera--2771787.html

I due volumi, tradotti anche in italiano, si intitolano La Svizzera degli scrittori (nella versione originale Die tintenbluen Eidgenossen, alla lettera: I confederati dell’inchiostro, uscito nel 2001) e La Svizzera tra origini e progresso (nella versione originale Das Kalb vor der Gotthardpost, vale a dire Il vitello davanti alla diligenza del Gottardo: il libro, uscito nel 2012, prende spunto dal celebre dipinto di Rudolf Koller). “Storia spirituale” significa storia letteraria e politica, o per meglio dire la risultante del rapporto tra queste due storie. Peter von Matt, soprattutto in alcuni capitoli di La Svizzera tra origini e progresso, ha spiegato per quale motivo questo rapporto sia sempre stato molto stretto: perché i cittadini svizzeri si definiscono anzitutto a partire dal cantone di appartenenza, nel senso che si è prima zurighesi e poi svizzeri, prima ticinesi e poi svizzeri, prima vodesi e poi svizzeri, e così via.

Ciò significa che si è costantemente attivi sia come membri del proprio cantone, sia in senso più ampio come membri della confederazione: si agisce politicamente, si prendono decisioni, si contribuisce alle scelte. Questa circostanza influisce molto sia sul modo di pensare delle persone, sia sulla politica stessa, perché una questione assume un’autentica rilevanza politica solo nel momento in cui la popolazione nel suo complesso è chiamata a discuterne e dibatterla. Da questo punto di vista, ha sottolineato von Matt, la Svizzera si differenzia rispetto a Stati centralistici come la Francia, l’Italia e in parte anche la Germania, perché i cittadini svizzeri sono quasi obbligati a possedere una coscienza politica molto sviluppata.

E’ per questa ragione che la moderna letteratura svizzera tedesca, quella che ha preso forma nel corso del diciannovesimo secolo, ha partecipato attivamente alla costruzione e allo sviluppo del nuovo Stato federale: perché la scrittura in quanto tale, la pratica stessa dello scrivere, possedeva e continua a possedere una ben precisa connotazione etica e politica. Si tratta di un’acquisizione fondamentale, la cui paternità è quasi completamente da attribuirsi a von Matt e alla sua originalissima impostazione critica. Si spiega quindi la definizione dello scrittore svizzero quale “confederato dell’inchiostro”, che von Matt ha ripreso da un celebre giudizio di Gottfried Keller su Jeremias Gotthelf e ha poi svolto in maniera molto penetrante.

E’ lo snodo decisivo della “storia spirituale”, merita quindi di essere riprodotto per intero. L’anno è il 1852: «Nell’introduzione al suo romanzo “Spirito del tempo e spirito bernese”, Jeremias Gotthelf racconta che alcuni amici gli avrebbero consigliato di lasciare da parte la politica. Ma Gotthelf non ha seguito il consiglio e anzi ha dato alle stampe un romanzo che è letteralmente intriso di politica. E in questo, sia come cittadino di questo paese, sia come scrittore, ha perfettamente ragione, perché al giorno d’oggi tutto è politica, tutto ha a che vedere con la politica: dalla suola delle nostre scarpe fino all’ultima tegola sui tetti delle case, e anche il fumo che esce dai camini è politica; un fumo che rimane sospeso, come una nuvola gravida di destino, sopra le capanne e i palazzi, e si muove qua e là sopra le città e i villaggi».

"La svizzera tra origini e progresso" di Peter von Matt, ed dadò

Attualità culturale 24.12.2015, 12:15

Contenuto audio

Jeremias Gotthelf e Gottfried Keller, ai quali von Matt ha consacrato pagine davvero illuminanti, liberandoli da categorie interpretative ormai vetuste e cristallizzate (soprattutto nel caso di Gotthelf, finalmente affrancato dall’immagine del cantore dell’idillio rurale), sono diventati scrittori in due anni cruciali per la storia politica elvetica come il 1830 e il 1848. Lo stesso discorso vale per il terzo grande classico dell’Ottocento, Conrad Ferdinand Meyer, che di fatto diventò compiutamente scrittore in occasione del conflitto franco-prussiano del 1870-71. C’è stato tuttavia un periodo, nei decenni successivi il secondo conflitto mondiale, in cui queste connotazioni politiche sono diventate particolarmente marcate, tanto che per definire la letteratura di quel periodo von Matt ha coniato la felice e indovinata espressione “patriottismo critico”.

I tratti di fondo del patriottismo critico, spiegati soprattutto nella lunga introduzione a La Svizzera degli scrittori, sono ravvisabili in un atteggiamento che nasce dalla consapevolezza che il singolo individuo, e quindi anche lo scrittore, è investito di una responsabilità nei confronti del proprio paese e dello Stato, ma questa responsabilità conduce non già ad una identificazione con lo Stato e le sue istituzioni, quanto piuttosto a un atteggiamento critico, o in altri termini a una critica che vede nella decostruzione e nello smontaggio del passato il presupposto per la costruzione di un nuovo presente. Opere come Il tunnel di Friedrich Dürrenmatt, Guglielmo Tell per la scuola di Max Frisch e La Svizzera dello svizzero di Peter Bichsel sono anche il prodotto di un simile atteggiamento.

Von Matt ha molto insistito su questo passaggio decisivo. Il secondo conflitto mondiale aveva infatti rafforzato in Svizzera le tendenze nazionalistiche già presenti negli anni Trenta, con la cosiddetta “difesa spirituale del paese” e i vari movimenti che si opponevano ad ogni forma di modernità e progresso. Alla fine del secondo conflitto mondiale scoppiò la guerra fredda, e le tendenze nazionalistiche degli anni Trenta furono per così dire traslate nel periodo e nell’atmosfera della guerra fredda, nel segno di una rilettura eroica del passato e una lettura eroicizzante del presente. In quel momento vennero alla ribalta molti intellettuali –soprattutto scrittori, in primo luogo Frisch e Dürrenmatt, ma anche Loetscher, Steiner, Bichsel, Nizon: l’elenco completo sarebbe molto lungo – che fecero sentire la propria voce e dissero che così non si poteva andare avanti, sostenendo che c’era la possibilità di essere svizzeri e patrioti anche in una maniera completamente diversa: patrioti sì, insomma, ma patrioti critici.

Furono pubblicati libri, saggi, romanzi e opere teatrali che criticarono aspramente l’atteggiamento della cosiddetta “Svizzera ufficiale” e tentarono di mutare la mentalità dominante nel paese. Gli scrittori del patriottismo critico sono intervenuti principalmente contro questo tipo di mentalità: la loro è stata un’analisi molto precisa, che si è tradotta in una prassi politica altrettanto precisa contro la “cattiva Svizzera”. La politicizzazione della letteratura ha tuttavia origini che precedono il patriottismo critico e perfino Gotthelf e Keller, perché inizia nel tardo Settecento con Ulrich Bräker e la sua autobiografia dal titolo Il poveruomo del Toggenburgo, un autore e un’opera che senza gli studi di von Matt sarebbero probabilmente caduti nel più totale oblio.

Von Matt ha proposto una lettura molto originale della vicenda umana di Bräker, che lascia il piccolo paese natale (Wattwil nel Toggenburgo), va a Berlino, prende addirittura parte alla Guerra dei sette anni, poi diserta e torna in Svizzera. La sua vicenda segna infatti l’inizio di quella dialettica di fuga e ritorno che diventerà poi una costante nella letteratura svizzera tedesca ed è ampiamente trattata sia ne La Svizzera degli scrittori che ne La Svizzera tra origini e progresso, quale esempio di una letteratura che indica una via anche per la politica, la società e più in generale la mentalità. La letteratura che ha operato su questa dialettica di fuga e ritorno – oltre a Bräker, bisogna ricordare Lo Specchio dei contadini di Gotthelf, Enrico il Verde e Martin Salander di Keller e Stiller di Frisch – ha creato/ricreato personaggi, ma forse sarebbe più corretto parlare di tipi socio-antropologici, che fanno ritorno in Svizzera, posseggono una coscienza politica molto sviluppata e hanno la possibilità di osservare e giudicare il proprio paese come dall’esterno, in maniera particolarmente lucida e anche critica: un po’ come il regarder en persan di Montesquieu.

Considerata all’interno di una simile prospettiva, la dialettica di fuga e ritorno, o di partenza e ritorno, si configura non già come una semplice esperienza personale e riconducibile alla sola sfera privata, ma piuttosto come una sorta di invenzione e reinvenzione letteraria in virtù della quale risulta possibile un nuovo modo di riflettere sul proprio paese. Una simile dialettica, secondo von Matt, è l’esperienza fondante della Svizzera e degli svizzeri, perché la Svizzera è sempre stata un paese di passaggio e di transito. Europeista convinto, ma fautore di un’Europa delle persone e dei popoli, non delle glebe natìe e degli astratti apparati burocratici, von Matt si è espresso al proposito con estrema chiarezza: quando si parla della Svizzera, ha scritto, si pensa sulla scorta del Guglielmo Tell di Schiller all’immagine ideale di un popolo di pastori che ha in mente soltanto di difendersi, ma si dimentica che quello stesso popolo di pastori è stato anche un popolo composto di persone che sono partite, si sono confrontate col vasto mondo e hanno fatto ritorno.

Lo si è definito “Il signore della letteratura svizzera”: un’espressione non priva di fondamenti, ma forse un po’ ridondante e comunque lontana dalla sua connaturata modestia e dal suo understatement molto britannico, probabilmente maturato in gioventù, negli anni di studio in Inghilterra. Più che il signore, Peter von Matt è stato l’amico della letteratura svizzera, come può testimoniare chiunque abbia seguito le sue appassionanti lezioni universitarie oppure lo abbia conosciuto in occasioni come interviste, questioni di traduzione e presentazioni di libri. Un amico che ha scoperto nuovi autori, ha riscoperto autori dimenticati e ha fornito nuove chiavi d’accesso alle opere dei classici.

Peter von Matt ci lascia insomma parecchi spunti di riflessione, tutti molto attuali e mai “accademici” nel senso deteriore del termine. C’è in particolare un capitolo di La svizzera tra origini e progresso, completamente dedicato all’essenza della democrazia, nel quale si può ravvisare la sintesi delle sue riflessioni. Von Matt sostiene che l’essere umano per natura è antidemocratico e la democrazia rappresenta una conquista che dev’essere continuamente rinnovata e messa alla prova, perché la libertà è il prodotto di un’azione e non una condizione data una volta per tutte. In Svizzera, dove c’è la democrazia diretta, tutti debbono possedere una coscienza politica sviluppata, perché in caso contrario il sistema non può funzionare.

Tutto questo presuppone però un linguaggio politico chiaro, differenziato, concreto, obiettivo e corretto: i mezzi di comunicazione debbono utilizzare un simile linguaggio e le persone debbono essere messe nella condizione di comprenderlo e di poter pensare ed esprimersi di conseguenza. Se il linguaggio pubblico e il linguaggio politico vengono danneggiati oppure si riducono a un mero congregato di slogan, luoghi comuni e parole d’ordine, allora è l’intero sistema a soffrirne, fino a smettere di funzionare. La metafora utilizzata da von Matt è molto suggestiva: «E’ come mettere della sabbia nei delicatissimi meccanismi di un orologio. L’orologio non funziona più, la sabbia ostacola le rotelle e l’orologio si ferma».

Se si vuole individuare l’eredità più autentica lasciata da Peter von Matt, la si può trovare in questo monito: il linguaggio, la cultura del linguaggio, è una delle cose più importanti in una democrazia. Molto spesso si utilizzano le parole senza conoscerne la reale portata e il reale significato, si presuppone che tutti le comprendano, e invece non è così. Gli scrittori intesi come soggetti politici e la letteratura intesa concretamente come prassi politica hanno quindi una funzione decisiva. Ecco perché l’amico della letteratura svizzera è stato anche – e conseguentemente – un amico della democrazia (non solo) svizzera e ha indicato la via per preservarla: «Bisogna riflettere sulla democrazia come sistema politico e bisogna avere a disposizione il linguaggio giusto per sviluppare la riflessione. E’ un rapporto importantissimo, sul quale troppo raramente si articola un autentico dibattito».

Il signore della letteratura Svizzera

Laser 31.01.2017, 10:00

Contenuto audio