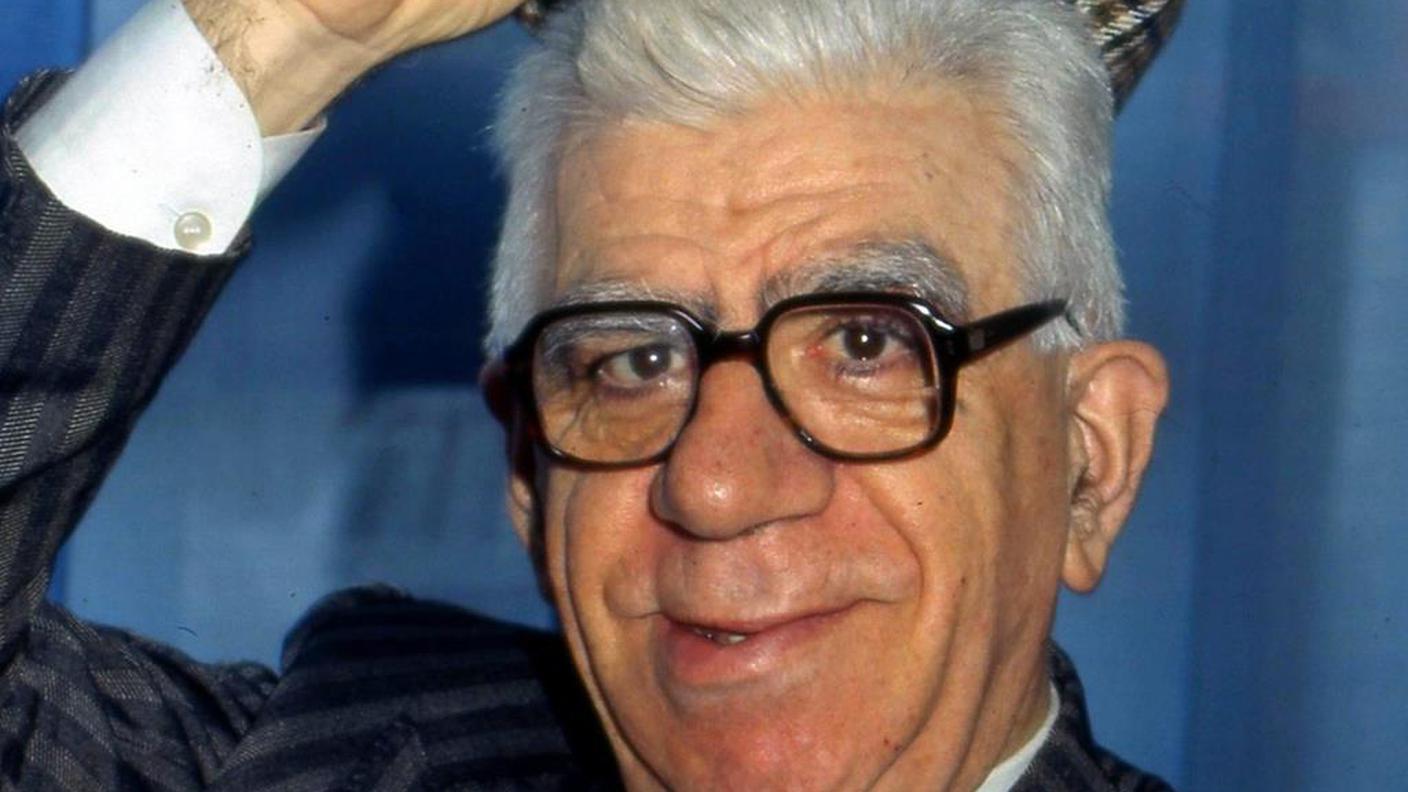

Sembrano libri d’altri tempi, a volte, i romanzi che si scrivevano qualche decennio fa. Vi si avverte il respiro lungo dell’investimento esistenziale, vi si avverte l’idea, l’ossessione di portarla sulla pagina. In altre parole, vi si avverte quella che Roberto Calasso chiamava l’urgenza, che anche nelle forme meno estreme ricade sempre nel cerchio di quel sentimento bellissimo, irrinunciabile chiamato necessità.

Erano libri – come quello di cui parleremo ora, La conchiglia di Anataj di Carlo Sgorlon – dove in un certo senso, per riprendere un’espressione di Baudelaire, l’anima viene mise à nu, rivelando fin dall’inizio i suoi intenti.

La stessa scrittura, lo stesso stile – ovvero la forma, come si usa dire – non sovrasta il racconto, non sostituisce (soprattutto) il racconto nel vano gesto di una sterile esibizione formale, né si ritrae nel gusto, così contemporaneo, così giovanilistico, della paratassi estrema, della sintesi senza nerbo, dell’ermeticità senza ermetismo. Contenuto e forma, messaggio ed estetica, si tengono semmai disinvoltamente e naturalmente per mano.

Poiché quel tipo di racconto richiedeva quel linguaggio, quel tipo di orizzonte di conoscenza, quella gnoseologia. Perché quel tipo di romanzo richiedeva un proprio precipuo modo di mostrarsi.

Insomma, si trattava (e si tratta) di opere senza iati, in cui la forma non obbligava il contenuto alle sue strettoie o alle sue finte vertigini, ma nemmeno il contenuto la forma ai propri fini elementari: alludendo a Kierkegaard, si potrebbe dire che erano (sono) opere in cui forma e contenuto si riconoscevano nel loro abbraccio naturale.

Con La conchiglia di Anataj, Sgorlon ci ricorda questo segreto patto tra necessità: quella di dire qualcosa e di dirlo in un certo modo. E per quanti rilievi possano essere fatti al libro, in questo onesto equilibrio è la cifra della sua autenticità.

Un’autenticità in cui si percepisce immediatamente, insieme allo sguardo autorale del romanziere, il sostrato umano e filosofico che lo sottende. Secondo quell’altro principio, così spesso disatteso dalla narrativa contemporanea, per il quale, laddove non esiste un investimento personale, un investimento ontologico e morale nella definizione di un determinato romanzo, possiamo stare certi che esso risulterà inautentico, pretestuale, scolastico o addirittura letterario nel senso spregiativo del termine, cioè provvisto di tante parole ma di poca vita.

La conchiglia di Anataj nasce e si sviluppa, insieme ai suoi protagonisti, nel cuore stesso che è della vita di chiunque abbia conosciuto il patema essenziale dell’esistenza: la necessità della sopravvivenza. È dunque a rigore un romanzo della vita all’ennesima potenza. E non solo perché è un romanzo che racconta e testimonia di una vita, di molte vite, raccolte in una vita comune e collettiva, ma perché nulla ci parla altrettanto radicalmente della vita quanto la vita in prossimità della sua precarietà, della sua drammatica somiglianza alla sopravvivenza.

Siamo in Siberia, dove per ordine dello Zar, al principio del secolo scorso, si stanno approntando i primi, sterminati e surreali cantieri che tagliando taighe e steppe da un estremo all’altro della Grande Russia danno lentamente corpo alla nascita della leggendaria (eppure così reale) ferrovia transiberiana. È forse, per questa immensa porzione del mondo, l’impresa più titanica della Storia del paese. Al punto che gli stessi lavoratori non sanno o non credono che mai verrà portata a termine, quando e a spese di quante vite umane.

Settantamila lavoratori – ma forse molti di più – attendono al maestoso progetto. Provenienti da mille regioni diverse del mondo, tra cui il Friuli dei protagonisti – espatriati forse a vita, in nome della vita, per cercare qualche risorsa con cui assicurarsi un salario e un companatico – gli operai che vi sono coinvolti guadagnano giorno dopo giorno qualche metro di foresta e nuda steppa alla civiltà. Traversina dopo traversina, pietra dopo pietra, tronco divelto dopo tronco divelto, coi loro umili attrezzi e la disumana tenacia delle loro mani e della loro forze, danno compimento a un sogno epocale e in pari tempo a un’impresa esistenziale.

Così il romanzo non è solo narrazione, testimonianza dall’interno di un fatto storico di primaria importanza, bensì una formidabile metafora di cosa abbia da intendersi per – appunto – investimento esistenziale.

Perché si vive? Certo, per mantenersi, per procacciarsi il pane: lavoro e vita, nella stragrande maggioranza dei destini umani, coincidono. Ma si vive anche e in primo luogo per osservare dentro se stessi, e ancora di più al di là di se stessi, uno scopo: lo scopo della propria esistenza. E per chi in quegli anni dovette abbandonare la propria zolla natìa per riparare nelle ostili, glaciali e inospitali regioni della Siberia, lo scopo è sentirsi parte – potremmo dire, induisticamente – di un disegno cosmico di portata planetaria, addirittura del grande progetto umano di condurre l’esistenza sempre oltre i propri limiti.

Per cui ecco che questo libro «all’antica» risuona della eterna contemporaneità dei classici, ricordandoci che laddove non si pensa – e quindi non si scrive – dell’uomo in quanto tale, probabilmente nessuna scrittura (bella o meno bella che sia) ha un senso. E nessun contenuto troverà mai, semplicemente perché non c’è, la propria forma.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Nevrosi-natalizie--2472745.html

Ce n’est qu’un début

Alice 17.05.2025, 14:35

Contenuto audio