«Io non ci vado, noi non ci andiamo.» Così scrive Amabile Maria Broz, giovane contadina della Vallarsa, nel suo diario del maggio 1916, mentre l’esercito italiano ordinava lo sgombero forzato del suo paese, al confine tra Impero asburgico e Regno d’Italia. Amabile si oppone. Resta. Non è un’attivista, né una scrittrice, ma una giovane donna qualunque che rivendica, con determinazione silenziosa, il diritto di non essere espulsa dalla propria casa, dalla propria terra, dalla propria storia. Le sue parole ci introducono, dal basso, nella complessità del protagonismo femminile in un’epoca di grandi trasformazioni.

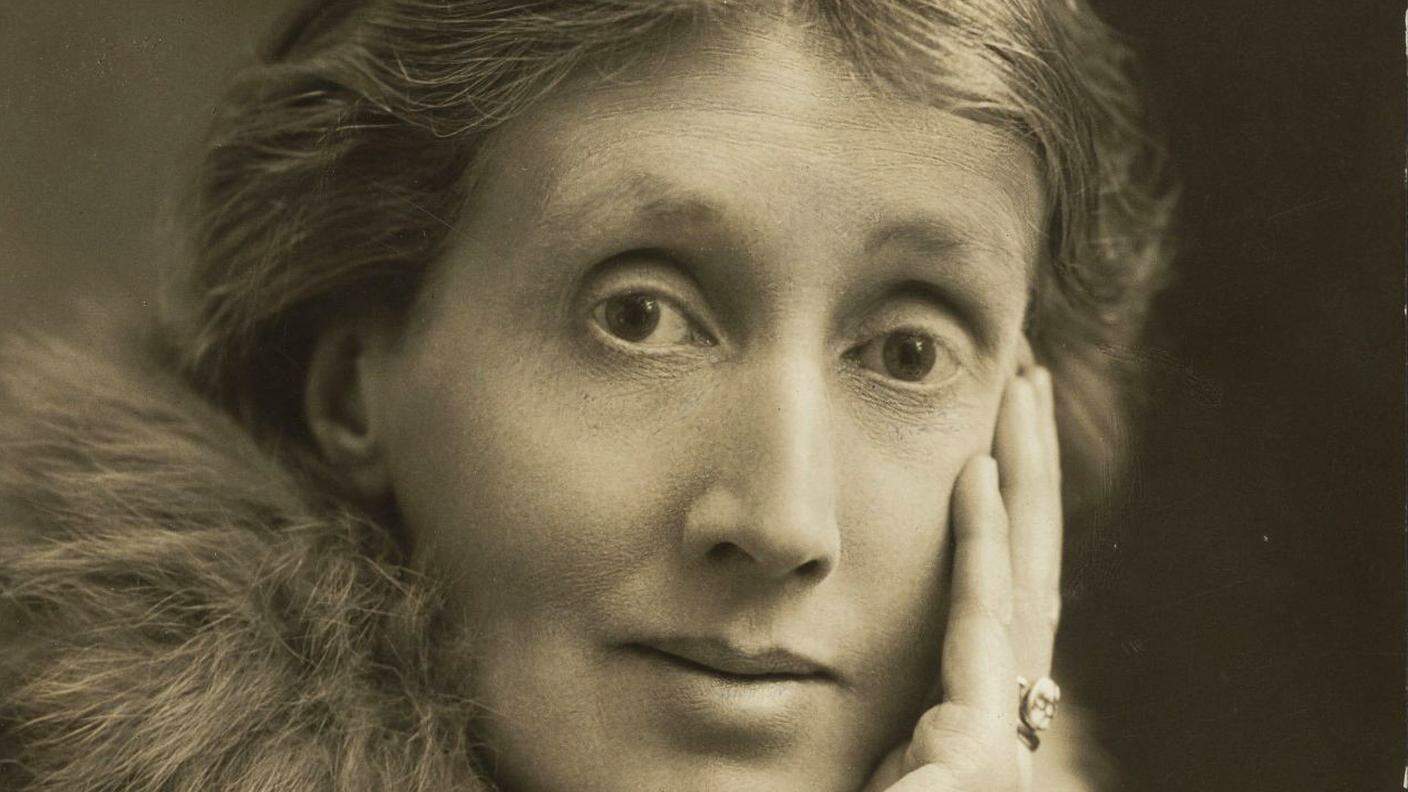

Nel buio delle parole - Il mistero della vita e sulla morte di Virginia Woolf (10./12)

Colpo di scena 07.05.2021, 15:30

Contenuto audio

Certamente avremmo potuto iniziare con le parole severe e visionarie di Virginia Woolf che, nelle “Tre ghinee” (1938), chiede alle donne di rifiutare il potere patriarcale non per rovesciarlo, ma per reinventarlo. Woolf parla da una scrivania simbolica: quella della donna colta, autonoma, che sceglie di investire la propria eredità non nella guerra, ma nell’istruzione, nella libertà, nella cura del mondo. Amabile, tuttavia, rappresenta l’anonimato condiviso di migliaia di donne senza voce ufficiale, il cui contributo alla modernità è stato spesso trascurato. In controluce, in ogni gesto di resistenza quotidiana come quello di Amabile, cominciava a delinearsi quella figura molteplice che la cultura europea e nordamericana chiamerà, tra fine Ottocento e inizio Novecento, la “Donna Nuova”. Ma cosa significa?

Occorre stringere il campo e focalizzarsi sui decenni a cavallo del XIX e del XX secolo quando, tra Europa e America del Nord, si affermarono nuovi orizzonti di libertà femminile incardinati su una figura socioeconomica e culturale inedita di donna: colta, autonoma, pubblica, protagonista, il simbolo di un processo di emancipazione lungo e contraddittorio.

Sono gli stessi anni in cui, accanto alle rivendicazioni femminile per il suffragio, l’accesso all’istruzione e alle professioni a tutti i livelli, per il miglioramento delle condizioni lavorative e l’abolizione dei doppi standard, resistevano e anzi fiorivano ideologie scientifiche che legittimavano l’inferiorità femminile. Tra tutti Charles Darwin, che in “The Descent of Man” (1871), affermò che la media della capacità mentale maschile era superiore a quella femminile. Significativamente, una sua lettrice, Caroline Augusta Kennard, gli scrisse per contestare la pretesa oggettività di quel giudizio, sottolineando che alle donne erano stati negati per secoli proprio gli strumenti per sviluppare e dimostrare le stesse capacità: l’istruzione, l’indipendenza economica, la libertà di pensiero.

Abbott Handerson Thayer (1849–1921), Angel, olio su tela, Smithsonian Art Museum.

La risposta di Darwin, pur riconoscendo una superiorità morale femminile, ribadì la sua convinzione sull’inferiorità intellettuale delle donne, attribuendola alle leggi dell’ereditarietà e temendo che una piena uguaglianza avrebbe compromesso la felicità domestica e l’educazione dei figli. Si trattava di un confronto emblematico che, se da un lato testimonia la ormai matura presa di coscienza delle donne appartenenti alle classi più elevate della società, dall’altro rivela la profonda resistenza della scienza positivista a riconsiderare i propri assunti.

La teoria dell’evoluzione, che pure avrebbe potuto giustificare un’evoluzione culturale e sociale verso l’uguaglianza, diveniva in questo modo uno strumento atto a consolidare le gerarchie. La donna, anche quando riconosciuta moralmente superiore, sarebbe dovuta restare biologicamente e intellettualmente relegata a una funzione accessoria finalizzata anzitutto alla riproduzione e alla cura, lei che altro non era se non un essere incapace di autodeterminarsi, dotato inoltre di intuizione spontanea, irrazionale, quasi istintiva. Del resto, non avevano forse doviziosamente spiegato Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero nella loro opera “La donna delinquente, la prostituta e la donna normale” (1893) che l’inferiorità intellettuale femminile doveva ricondursi al suo ruolo biologico nella riproduzione? Secondo loro, l’intelligenza variava in senso inverso alla fecondità: più una creatura era predisposta alla maternità, meno sarebbe stata capace di pensiero astratto.

In sostanza, per Darwin, come per Lombroso dopo di lui, la differenza sociale esistente tra i sessi nella società europea del XIX secolo non poteva che essere ricondotta a una gerarchia naturale che non ammetteva l’idea di una soggettività femminile capace di autonomia cognitiva e civile.

Immagine di copertina. Eva moderna, di Scipio Sighele (1910).

Una visione condivisa che Scipio Sighele (1868–1913), avvocato, criminologo e intellettuale trentino, mise recisamente in discussione in “La donna nova” (1898) e in “Eva moderna” (1910), testi in cui si celebrava un’eguaglianza fondata sulla differenza non gerarchica. La donna, per lui, era «diversa e imparagonabile ed egualmente necessaria», parte integrante della vita sociale. Un’idea che faceva leva non sulla inferiorità quanto sulla complementarità nell’uguaglianza tra i sessi e che portava Sighele a difendere l’accesso femminile all’istruzione e al lavoro; riflessioni in dialogo, se anche non diretto, con quanto del resto aveva era già stato scritto nel 1869 da John Stuart Mill (1806–1873), filosofo ed economista inglese, pioniere del liberalismo femminista, duramente critico ne “La soggezione delle donne” del modo in cui la natura femminile fosse stata artificialmente distorta da secoli di subordinazione all’uomo.

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Henrik-Ibsen--1229961.html

Che le cose stessero cambiando anche nell’orizzonte mentale maschile lo dimostra pure Henrik Ibsen (1828–1906), drammaturgo norvegese, in “Casa di bambola” (1879), opera teatrale in cui si racconta la presa di coscienza di Nora, moglie e madre che abbandona marito e figli per riconoscersi prima di tutto come essere umano: «Credo di essere prima di tutto un essere umano, al pari di te — o almeno voglio tentare di diventarlo», dice Nora al marito Helmer prima di andarsene. Un moto di autocoscienza che Sibilla Aleramo (1876–1960), scrittrice e femminista italiana, riprende ed estende nella modernità italiana in “Una donna” (1906), in cui si narra la ribellione contro un matrimonio fondato su ipocrisia e costrizione, affermando: «Volli che la mia anima si liberasse, e reclamasse la sua parte di vita, di bellezza, di giustizia». In un altro passaggio ancora più netto si legge: «Fui certa d’una cosa: che io sola potevo decidere della mia vita».

Il matrimonio, solida istituzione della società borghese cominciava ad essere denunciato dalle donne come strumento di coercizione e di sottomissione.

Non casualmente autrici come Mona Caird (1854–1932), scrittrice e saggista britannica, e Sarah Grand (1854–1943), romanziera e attivista irlandese, arrivarono a denunciare il nesso tra subordinazione legale, economica e affettiva che investiva le donne sposate. Per questo, nelle opere di entrambe sono le donne le protagoniste che prendono la parola per affermare un desiderio di vita autonoma, rifiutando i ruoli imposti e rivendicando per sé la piena dignità di soggetto pensante e responsabile. Un caso emblematico è in questo senso Herminia Barton, protagonista del romanzo “The Woman Who Did” (1895) di Grant Allen (1848–1899), scrittore e scienziato canadese-britannico. Educata a Cambridge, Herminia sceglie di vivere con l’uomo che ama senza sposarlo, rifiutando il compromesso borghese. Rimasta sola e madre non sposata dopo la morte di lui, si confronta con lo stigma sociale e l’esclusione economica, ma resta fedele al proprio ideale di libertà morale.

Marie Tual ciclista professionista indossa i bloomers durante una gara ciclistica, Collezione Jules Beau, 1896-1897.

Sono narrazioni che costruiscono un nuovo immaginario possibile, modellando identità femminili alternative e opponendosi alla figura della donna angelicata, silenziosa, immobile. Non più Beatrici o Laure metafisiche, non più ‘angeli del focolare’, ma donne reali, complesse, attraversate da conflitti e da consapevolezza. C’è ormai una distanza radicale che separa queste protagoniste dall’ideale domestico e sacrificale incarnato, nella stessa epoca, da figure come l’“angelo del focolare” cantato da Coventry Patmore (1823–1896) in “The Angel in the House” (1859): la moglie perfetta, silenziosa, devota, pronta a farsi carico dei peccati del marito e a sacrificare ogni desiderio personale al bene familiare. La ‘Donna Nuova’ si affermava proprio contro questa costruzione morale e letteraria, rivendicando una soggettività autonoma, un’etica dell’autodeterminazione e un diritto alla complessità.

La letteratura si dimostrava così facendo non solo un dispositivo mimetico della realtà, ma un agente performativo, in grado di forgiare quella stessa realtà offrendo strumenti critici a una generazione di lettrici sempre più alfabetizzate e attente. Cambiava l’immaginario, cambiava in parallelo la presenza femminile nella società.

Cinquant’anni prima che le donne conquistassero il diritto di voto, Victoria Woodhull (1838-1927), statunitense, si candidò tre volte alla presidenza degli USA, fondò un giornale (Woodhull & Calflin’s Weekly), un partito politico (Equal Rights Party) e divenne la prima agente di cambio donna (Woodhull, Claflin & Co). Ma non solo. Donne come Jane Dieulafoy (archeologa), Julia Margaret Cameron (fotografa), Florence Kelley (1859–1932), riformatrice sociale statunitense (politica), Emma Goldman (rivoluzionaria), Marie Tual (ciclista) e Natalie Barney (scrittrice) incarnarono un nuovo modello di femminilità: colto, autonomo, visibile. Come dimostrano loro stesse e le immagini che le riguardano, il corpo divenne spazio di emancipazione e di conflitto, il terreno di scontro.

La conquista della visibilità pubblica, attraverso abiti pratici, mezzi di locomozione come la bicicletta, o l’accesso a professioni prima esclusivamente maschili, si accompagnò a tentativi paralleli di normalizzazione e controllo. La medicina, la psichiatria e la stampa satirica non di rado patologizzarono queste nuove libertà, raffigurandole come deviazioni dall’ordine naturale o come minacce alla stabilità sociale e familiare. Paul Julius Moebius, ad esempio, in “L’inferiorità mentale della donna” (1900), riprese e radicalizzò il modello darwiniano, sostenendo che l’educazione e la modernizzazione esponevano la donna a una mascolinizzazione innaturale, segno di decadenza e pericolo per l’equilibrio sociale.

La conquista dello spazio pubblico era divenuto un conflitto simbolico sul significato stesso della femminilità. Una lotta in cui anche la bicicletta, simbolo di indipendenza, celebrata da Susan B. Anthony (1820–1906), leader del movimento suffragista americano come uno strumento di libertà concreta, e i bloomers, pantaloni pratici che sfidavano le norme del pudore, divennero altrettanti capisaldi di una rivoluzione alla quale la satira maschile reagì con ferocia rispondendo all’emergere della ‘Donna Nuova’ con ironia, diffidenza o disprezzo.

Il tutto mentre nel mondo del lavoro la presenza femminile cresceva instancabilmente. Adriana De Benedittis, storica del lavoro femminile, parla non casualmente di ‘lavori delle donne’ al plurale: agricoltura, tessile, servizi, cura, educazione. Le donne lavorano nei campi, nei laboratori domestici, nei negozi, nelle scuole, negli ospedali. Contesti lavorativi, popolari, in cui l’emancipazione assume forme diverse dal modello emergente e borghese della ‘Donna Nuova’, dominati da fatica quotidiana, solidarietà orizzontale, resistenza anonima.

“Per mille camicette al giorno”

Nella tana del bianconiglio 12.04.2025, 15:45

Contenuto audio

Sarà la Prima guerra mondiale a segnare allora una svolta decisiva: l’irruzione della guerra totale sconvolse infatti l’ordine sociale esistente, e le donne sostituirono gli uomini nelle fabbriche, negli uffici, negli ospedali, nei trasporti, nell’amministrazione. Per molte fu la prima esperienza di lavoro stabile fuori casa; per altre, un ampliamento dei compiti già svolti in ambito domestico o rurale. Ma la guerra, con la sua violenza diffusa, divenne anche una soglia ambigua; da un lato aprì spazi pubblici inediti per le donne, dall’altro le espose a nuove forme di precarietà e di lutto, rafforzando la retorica del sacrificio femminile e della madre incarnazione della patria.

Come dimostrano le testimonianze delle profughe, delle infermiere e delle operaie belliche, l’esperienza bellica intrecciò consapevolezze nuove con la persistente rigidità dei ruoli patriarcali, oltre a lasciare cicatrici profonde. Anche se la ricostruzione postbellica cercò di ripristinare l’ordine domestico, relegando di nuovo le donne nell’invisibilità, qualcosa era cambiato mostrando che la memoria del lavoro, della responsabilità, della partecipazione non si poteva cancellare facilmente.

È stato in questo contesto che si è affermato il concetto di “doppia presenza”: una definizione che ha indicato la condizione di milioni di donne impegnate contemporaneamente nel lavoro retribuito e nella cura familiare. Non si è trattato solo di una fatica fisica e mentale, ma di una tensione strutturale che ha rivelato quanto l’emancipazione economica femminile fosse spesso ostacolata da un’organizzazione sociale pensata al maschile. La sociologa Chiara Saraceno ha analizzato questo paradosso: se da un lato il lavoro ha potuto diventare spazio di autonomia e trasformazione, dall’altro è rimasto segnato da segregazione verticale e orizzontale, da carriere bloccate, da una persistente svalutazione delle competenze femminili. In risposta a queste diseguaglianze, il femminismo radicale degli anni Settanta ha rivendicato nuove forme di welfare, il riconoscimento del lavoro domestico come lavoro vero e proprio e una redistribuzione concreta delle responsabilità all’interno delle famiglie e delle istituzioni. In questo stesso orizzonte, con l’espansione dello Stato sociale e della società dei servizi, molte donne hanno avuto accesso a professioni legate all’istruzione, alla sanità, all’assistenza, ma sono rimaste anche forme strutturali di diseguaglianza: salari più bassi, ostacoli alla carriera, stereotipi persistenti. La ‘Donna Nuova’ ha continuato ad abitare la soglia tra riconoscimento e rimozione, tra conquista e fragilità, e negli anni si è confermata una figura che ha saputo rinnovarsi nella pluralità delle esperienze contemporanee.

- Le donne durante lo sciopero generale – una forza decisiva

https://www.swissinfo.ch/ita/societa/100-anni-fa_le-donne-durante-lo-sciopero-generale-una-forza-decisiva/44512042

Dal diario di Amabile Broz alla voce di Nora, dalle lotte per il suffragio alle sfide della modernità, la sua eredità non è soltanto storica, è politica, sociale, simbolica, e non stupisce constatare che al nostro tempo la ‘Donna Nuova’ è andata ad abitare anche altri spazi di conflitto e di possibilità. Migrante, precaria, ecologista, transfemminista, è lei la stessa che interroga non solo i rapporti tra i sessi, ma anche quelli tra Nord e Sud del mondo, tra lavoro e cura, tra ecologia e sviluppo. Le sue domande attraversano le battaglie per i diritti riproduttivi, per l’autodeterminazione dei corpi, per la giustizia climatica e sociale.

Non c’è – e non c’è mai stata – una sola Donna Nuova, ma molte figure che ne hanno raccolto ogni volta e ne preservano lo slancio. Sono le donne che reinventano la cittadinanza, che praticano solidarietà, che costruiscono inedite alleanze e che interpretano una grammatica della libertà in continuo aggiornamento. Quella stessa libertà che, come ha scritto Goliarda Sapienza, «è come l’arte: non ammette aggettivi».

https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/societa/Il-femminismo--2003486.html