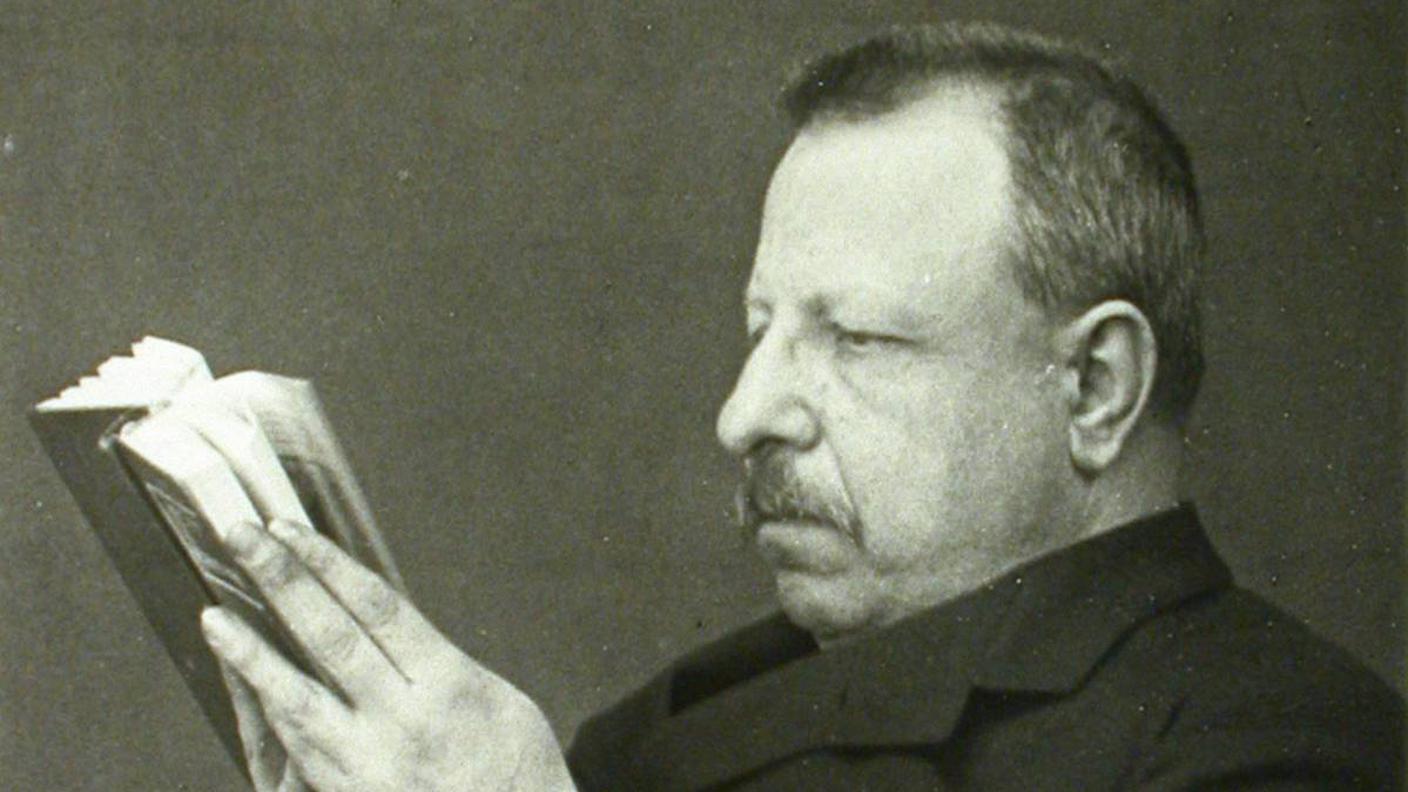

A cent’anni dal 1925 - anno in cui si consolidò il regime fascista in Italia - riflettiamo attorno ad un testo che rivestì un importantissimo ruolo simbolico nel dibattito culturale dell’epoca. Si tratta del Manifesto degli intellettuali antifascisti, pubblicato dal filosofo e senatore Benedetto Croce il 1° maggio 1925, come risposta al Manifesto degli intellettuali fascisti redatto dal filosofo Giovanni Gentile.

Benedetto Croce, pur avendo guardato con iniziale simpatia al fascismo, prende definitivamente le distanze con una posizione ferma, a tratti ironica, da quello che giudica un «invasamento del cervello, cagionato da mal certe o mal comprese teorie». Contro l’irrazionalismo e la componente falsamente e fanaticamente religiosa, Croce ribadisce come unica e sola morale la libertà dell’individuo e della cultura, che non devono corrompersi strumentalmente nella politica.

Dal momento in cui furono emanate le leggi contro la libertà di stampa, fu reintrodotta la pena di morte, istituito il Tribulane speciale e il governo si prese a carico l’omicidio di Matteotti, la speranza che Croce nutriva nei confronti del fascismo come forza passeggiera capace di guidare l’Italia svanì per sempre e, al suo posto, subentrò la militanza antifascista crociana, iniziata con il Manifesto degli intellettuali antifascisti del 1° maggio 1925 e da allora, come vedremo, mai interrotta.

Il Manifesto degli intellettuali antifascisti, pubblicato su "Mondo" il 1° maggio 1925

E, veramente, gl’intellettuali, ossia i cultori della scienza e dell’arte, se, come cittadini, esercitano il loro diritto e adempiono il loro dovere con l’ascriversi a un partito e fedelmente servirlo, come intellettuali hanno il solo dovere di attendere, con l’opera dell’indagine e della critica, e con le creazioni dell’arte, a innalzare parimenti tutti gli uomini e tutti i partiti a più alta sfera spirituale, affinché, con effetti sempre più benefici, combattano le lotte necessarie. Varcare questi limiti dell’ufficio a loro assegnato, contaminare politica e letteratura, politica e scienza, è un errore, che, quando poi si faccia, come in questo caso, per patrocinare deplorevoli violenze e prepotenze e la soppressione della libertà di stampa, non può dirsi neppure un errore generoso.

Benedetto Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti (1925)

Il fascismo ha esercitato la sua autorità tanto sulla ricerca scientifica quanto sulla cultura. Per Benedetto Croce non esiste cosa più grave. Piegare la conoscenza al servizio della politica rappresenta il tradimento più alto che si possa commettere ed è necessario denunciarlo con forza e rinunciare a qualsiasi compromesso. Il fulcro del Manifesto crociano è proprio questo: ribellarsi a una presa di posizione politica di intellettuali che si sono dimenticati - o mai ne sono stati consapevoli - del loro ruolo nella società e che anzi, così facendo, rappresentano una seria minaccia per essa.

Rimanere neutrali rispetto alla situazione politica vigente in quegli anni, bisogna dirlo, non era cosa semplice e richiedeva un temperamento molto solido da parte degli uomini di scienza e di cultura. Nel 1925 l’Italia si trovava solo all’inizio di un ventennio che avrebbe del tutto annullato qualsiasi tipo di libertà nella divulgazione scientifica e culturale, cui sintomi erano già tutti presenti nel Manifesto di Giovanni Gentile. La politica del regime si sarebbe sempre di più intromessa tanto nella cultura quanto nella scienza, che assumeranno il ruolo di vera e propria propaganda del fascismo stesso. Questo contesto storico valorizza ancora di più la figura di Croce e di tutti quegli intellettuali che, nonostante la situazione storico-politica che erano costretti a subire, rimasero fedeli alla loro funzione civile, pur consapevoli delle conseguenze che tale attitudine avrebbe comportato sulle loro vite.

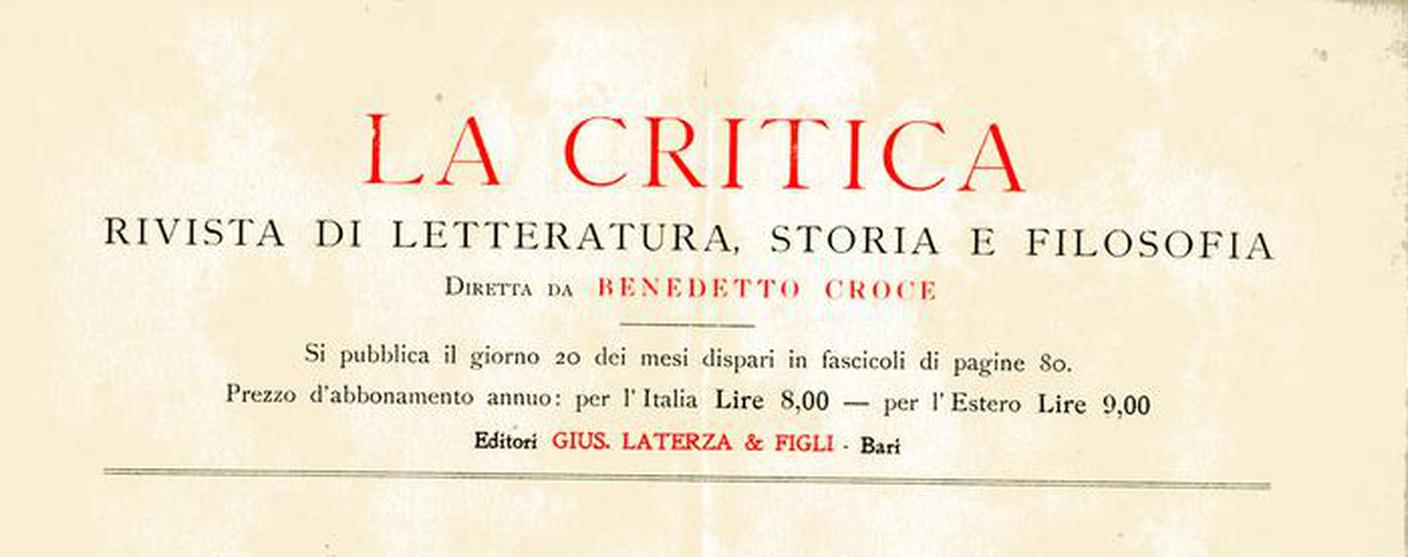

Dopo la diffusione del Manifesto, Croce continuò a svolgere la sua funzione di intellettuale tramite la sua rivista «La Critica» in cui, attraverso approfondimenti storici, filosofici e letterari, con la collaborazione di diversi intellettuali dell’epoca, offriva una lezione di libertà intellettuale e spirituale in un contesto, quello fascista, che ne era antagonista. La lezione crociana, che non si limitò mai ad essere teorica ma che anzi si avverò nella militanza civile, rimane un importantissimo monito che arriva fino ai giorni nostri, per ricordarci l’importanza di tenere sempre accese le fiamme della cultura, della storia, della riflessione e del senso critico anche, e soprattutto, nei contesti che vorrebbero spegnerle a tutti i costi.

Terminata la guerra, credetti per qualche tempo di poter ripigliare il mio lavoro affatto teorico [...]; ma fu breve credenza. Perché, dopo qualche anno, irruppe il fascismo, che, – dissipatesi presto le illusioni che lo avevano fatto dapprima considerare una semplice riscossa del patriottismo [...], insomma, un impeto di disordinato ma generoso rinnovamento dell’Italia [...] – si svolse e di disvelò come una dominazione di quegli “ignoranti attivi”, [...] un governo di “asini selvatici”, forma di stato [...], che ad Aristotele sembra fosse rimasta ignota. «La Critica» [...] ebbe nuovo stimolo e nuova ragion di vita nella opposizione che prese ad esercitare contro il fascismo: ad esercitarla indirettamente con le sue rubriche di storia civile e letteraria, le quali erano percorse e avvivate da quella opposizione e dalla nuova onda di affetto per la perduta libertà, e direttamente con le sue recensioni e postille e varietà; cosicché finì ad essere in Italia l’unica superstite forma di opposizione e quasi uno spontaneo legame segreto tra gli oppressi similmente pensanti, che talora di facevano riconoscere tra loro col mostrarsi l’un l’altro i suoi fascicoli. Opposizione che fu fondamentale e radicale [...], ma procurò tuttavia di servare costante la calma e la dignità necessarie a imporre rispetto [...], sconvenevoli a chi aveva potuto conservare una sua libertà di parola in mezzo a un intero popolo piegato al silenzio.

Benedetto Croce, Proemio alla «Critica» (1944)

Gli intellettuali e il fascismo

Alphaville 15.05.2025, 12:30

Contenuto audio